1936年,一支裝備精良的國軍部隊悄然組建,全團2000人,配備24門德國進口的150毫米重型榴彈炮,總耗資相當於今天的20億人民幣。這就是抗戰時期中國最“奢華”的炮兵部隊——國民革命軍第十野戰重炮團。

這支炮兵團究竟有多強?它在抗戰中表現如何?

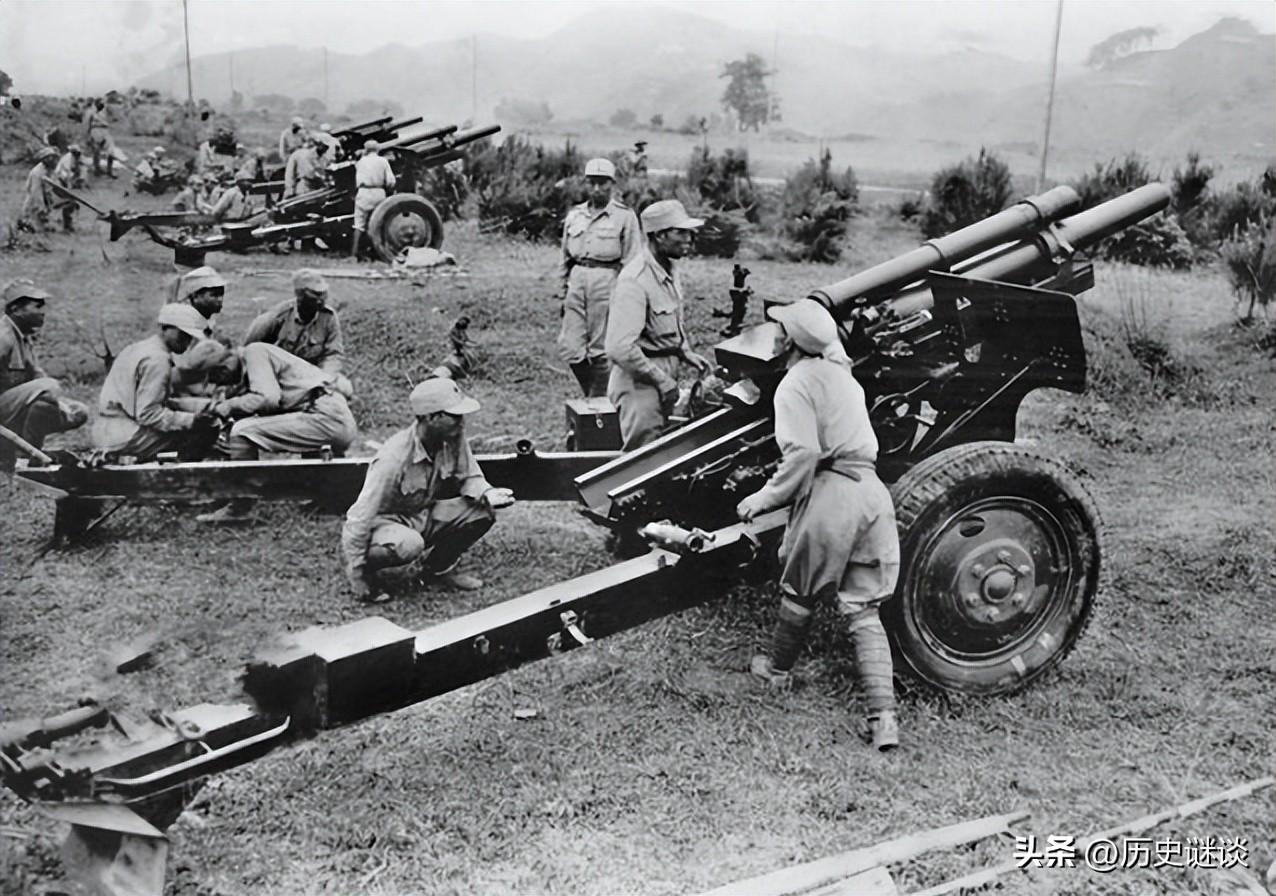

1934年,國民政府深感中國軍隊火力貧弱,面對日軍的重炮優勢,決定斥巨資從德國克虜伯公司進口24門150毫米重型榴彈炮,型號爲“32倍15榴”。這批火炮射程達15公里,遠超當時中國軍隊普遍裝備的75毫米山炮,甚至比日軍部分野戰炮還要先進。

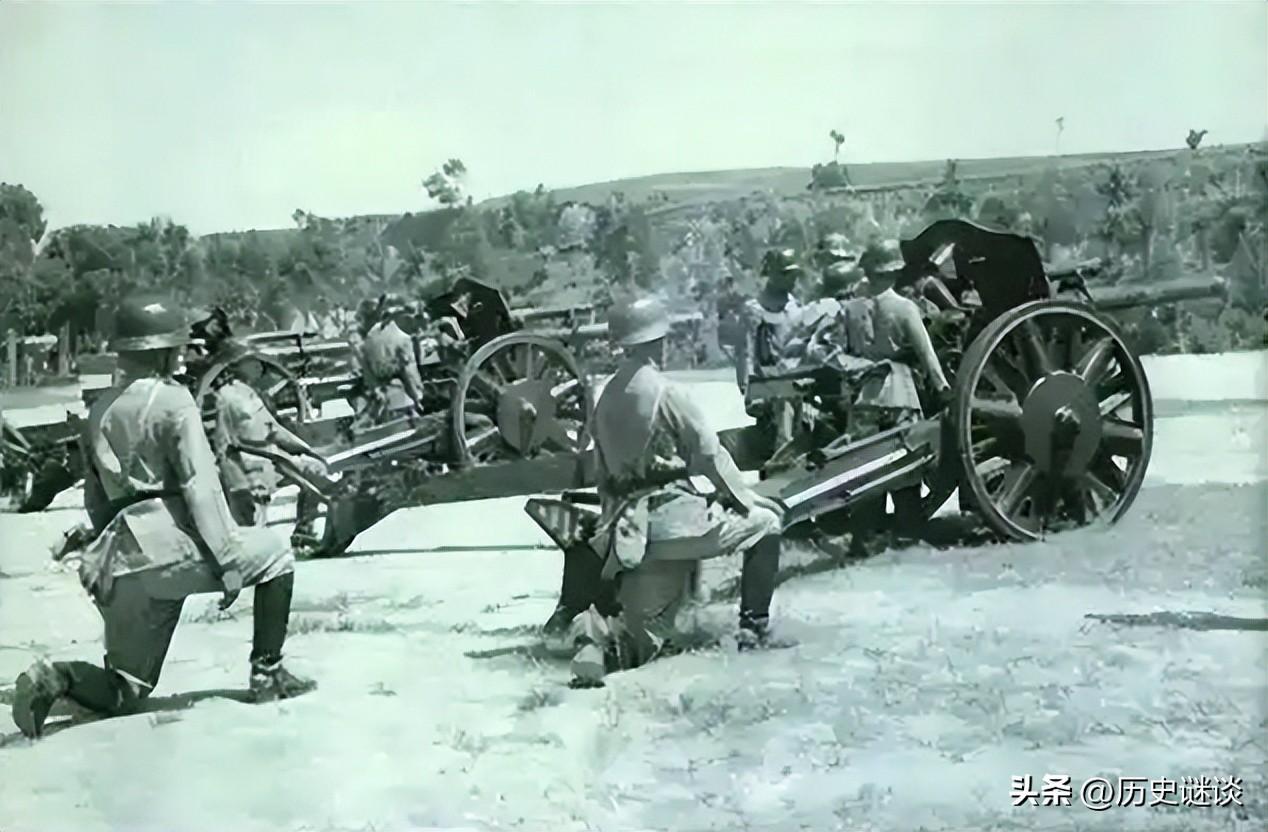

爲了這批火炮,國民政府花費了2088萬法幣,按當時購買力計算,相當於今天的20億人民幣。每門炮配備1000發炮彈,並配屬牽引車、瞄準設備,全團2000人,堪稱當時中國軍隊的“王牌部隊”。

1937年8月,淞滬會戰爆發,第十炮兵團奉命參戰。24門重炮被部署在上海戰場,成爲國軍火力中堅。在寶山、羅店等激戰中,該團發射炮彈5000餘枚,給予日軍重大殺傷。

最輝煌的戰績,莫過於炮擊日軍旗艦“出雲號”。這艘排水量近萬噸的裝甲巡洋艦,是日本海軍在華作戰的指揮中心。

第十炮兵團的重炮多次命中“出雲號”,雖未將其擊沉,但嚴重損毀其上層建築,迫使日軍後撤。此外,該團還擊沉日軍驅逐艦2艘、小型艦艇若干,極大鼓舞了中國軍隊士氣。

由於重炮數量有限,第十炮兵團在抗戰中常被拆分成小單位作戰。

1942年長沙會戰:10門重炮被調往第九戰區,部署在嶽麓山上,配合薛嶽部隊阻擊日軍。在第三次長沙會戰中,這些火炮精準打擊日軍第六師團的炮兵陣地,並摧毀多輛坦克。

1939-1945年潼關保衛戰:6門重炮被長期部署在潼關,封鎖黃河渡口。日軍多次試圖強渡,均被炮火擊退,士兵們稱這些炮爲“潼關保護神”。

1943年石牌保衛戰:幾門重炮支援胡璉的第11師死守石牌要塞,陳誠視察後感慨:“若我軍有100門這樣的炮,早把日軍趕下海了!”

儘管戰績輝煌,但第十炮兵團的損失也極爲慘重。由於日軍空中優勢,這些重炮頻繁成爲轟炸目標。到抗戰結束時,24門炮僅剩2門:一門現藏北京軍事博物館,另一門在瀋陽。

第十炮兵團證明,中國軍隊並非沒有精銳,但整體國力與日本的差距,註定了抗戰的艱難。這批“天價”火炮雖在局部戰場發揮奇效,卻無法改變全局。不過,它們的戰史仍值得銘記——在那個重火力匱乏的年代,它們是中國軍人用鋼鐵與鮮血鑄就的尊嚴!