衆所周知,猶太人是一個善於經商的民族,在全世界最有錢的資本家中,這個僅佔世界人口0.3%的人口的民族卻有一半都是猶太人,世界上第一個億萬富豪洛克菲勒、華爾街領頭羊摩根家族、控制歐洲金融命脈的羅斯柴爾德,金融巨頭索羅斯等等都是猶太人。

然而,一向善於經商的猶太人,卻幾乎沒有出現在中國,那麼這些猶太人爲何不敢來中國呢?

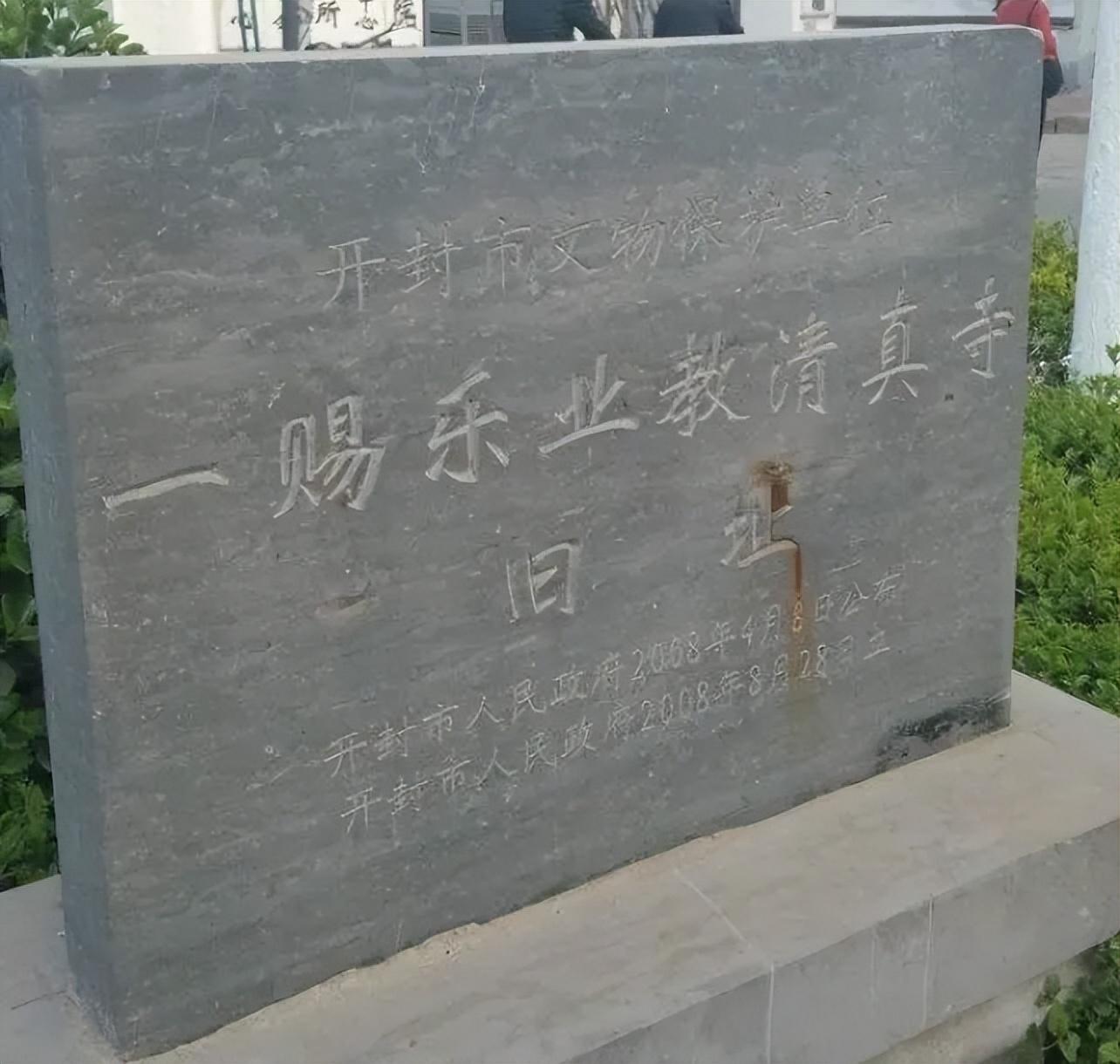

實際上,早在唐朝時期,猶太人就已經進入我國,唐朝時期強盛開放,絲綢之路繁忙,一些猶太人(當時他們自稱“一賜樂業人”)沿着這條商路,從波斯或印度來到了中國。他們主要在長安、廣州這些大城市活動,做點跨國貿易。不過,唐朝的記載不多,他們更像匆匆過客。

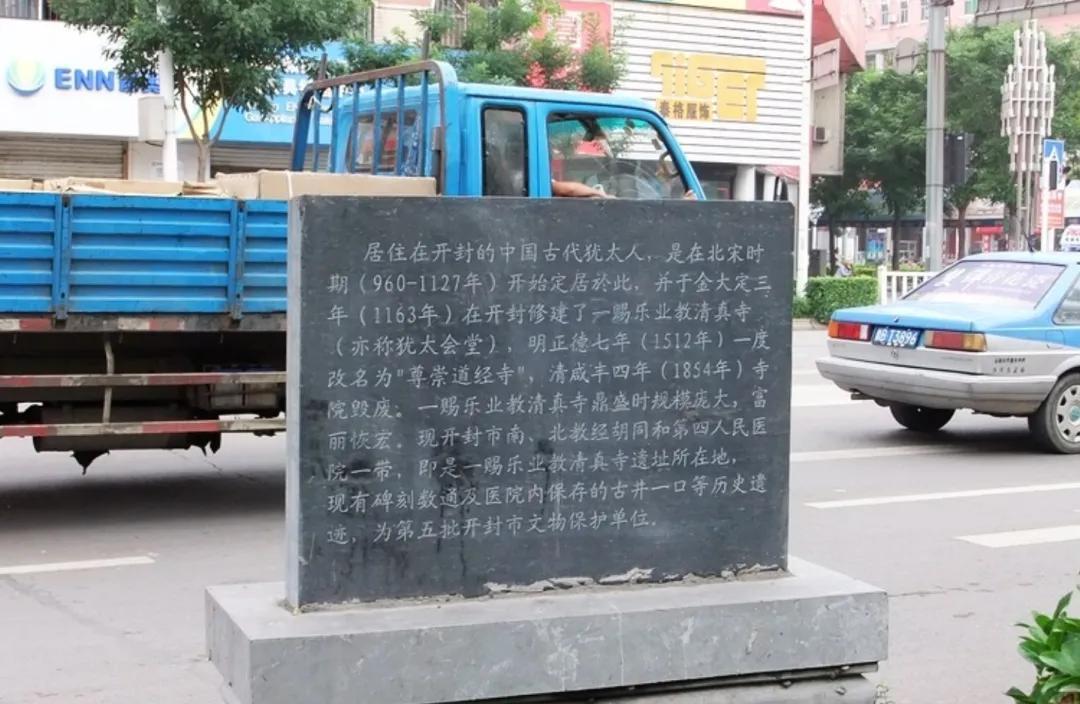

公元10世紀末到11世紀初,宋真宗在位時,又有一批猶太人風塵僕僕地抵達了當時世界上最繁華的都市汴梁。他們帶着西洋布匹之類的貢品覲見皇帝,宋朝皇帝展現了驚人的包容,下了一道著名的詔書,大意是:“歡迎你們歸附我中華,可以遵守你們自己的宗教傳統,就留在汴梁生活吧。” 這道詔書,爲猶太人在中國長期定居打開了大門。

很快在開封城西,形成了一個猶太社區。他們擅長經商,利用自己的國際網絡,把中國的絲綢、瓷器運出去,把中亞、波斯的香料、寶石帶進來,生意做得風生水起。

他們有自己的猶太會堂,嚴守安息日,誦讀他們的經典《摩西五經》。因爲他們在宰殺牲畜時嚴格按照教規挑去腳筋,開封老百姓就給他們起了個形象的外號——“挑筋教”,這塊土地接納了他們,他們在這裏和平地生活、經商、祈禱。

然而,融入的種子已經埋下。開封猶太人雖然堅持信仰,但也生活在濃厚的儒家文化氛圍中。明朝弘治二年,他們重修會堂時立的碑文《重建清真寺記》裏,解釋他們的信仰說:“我們的祖師亞伯拉罕…不塑偶像,不諂媚鬼神”。

這說法,跟儒家“敬鬼神而遠之”的理性態度,聽起來是不是很像?學者們就指出,這種思想上的接近,爲後來的深度融入甚至同化埋下了伏筆。

宋朝開始,中國社會最受尊敬、最能光宗耀祖的道路是什麼?是科舉做官!開封的猶太人子弟,從小生活在這樣的環境裏,耳濡目染。他們發現,僅僅經商,雖然能致富,但社會地位遠不如讀書做官的士大夫。

而且,想要真正融入主流社會,理解並參與國家的治理,科舉幾乎是必經之路。於是,猶太社區開始重視儒家經典教育,鼓勵子弟參加科舉考試。

有記載顯示,早在北宋元祐三年,就有一位叫李哲的猶太人考中了舉人。到了明朝,更有叫艾春的猶太人考中了進士,還有趙登、趙英誠等猶太人也金榜題名。這意味着這些猶太精英的思想認同,已經從“我們是上帝的特選子民”,逐漸轉向了儒家“修身、齊家、治國、平天下”的理想。

他們鑽研的不再僅僅是《塔木德》的律法辯論,而是朱熹註釋的《四書五經》。生存和發展的現實需求,加上社會主流價值觀的強大吸引力,讓他們主動走上了“學而優則仕”的道路。

那麼,猶太人有沒有試圖在中國傳播自己的宗教呢?可能有零星嘗試,但註定失敗。原因很深刻:

- 儒家文化的強大同化力:儒家思想本身不是排外的宗教,而是一套成熟的倫理、政治和社會體系,具有很強的包容性和吸引力。猶太人精英階層本身已經被其吸引和同化,缺乏向外強力傳播的內在動力。

- 缺乏傳教傳統:猶太教本身不像基督教或伊斯蘭教那樣具有強烈的普世傳教使命。它更注重本民族內部對律法的遵守和傳承。

- “實用理性”的勝利:在現實層面,融入主流社會、獲得社會地位和尊重所帶來的實際利益,遠比費力地向外傳播一個陌生的、可能引起警惕的宗教更有吸引力。馬克思後來在《論猶太人問題》中精闢地指出:“猶太人的世俗基礎是實際需要,自私自利。” 在開封,這種“實際需要”最終導向了融入儒家社會,而非固守宗教藩籬。

- 中央王朝的“文化自信”與“不干涉”政策:宋朝及後來的明清政府,對猶太人的信仰基本採取“不干涉”態度,這種自信的包容反而讓猶太教失去了“反抗壓迫以凝聚自身”的外部壓力源。

到了明末,著名的西方傳教士利瑪竇在開封遇到了一個叫艾田的猶太人後裔。艾田還能認出一些希伯來字母,但他已經是個標準的儒家士子,更津津樂道的是他對《中庸》的理解。

此時,開封猶太社區只剩下十幾戶還勉強維持着信仰,年輕人連祖先的文字都不認識了。宗教的紐帶越來越弱,文化的紐帶越來越強。

清咸豐十年,黃河氾濫,大水沖毀了開封城,也沖垮了那座象徵着信仰凝聚力的猶太會堂。隨着最後一位懂得希伯來語和教規的拉比在19世紀中葉去世,維繫這個獨特社區的最後一絲宗教痕跡消失了。他們的後裔在生活方式、婚喪嫁娶、節日習俗上,與周圍的漢人已毫無區別,甚至有些人還信了佛教或道教。

當現代以色列國建立後,有些開封猶太后裔試圖“迴歸”以色列,卻因爲無法嚴格按猶太教規證明自己的身份而被婉拒。這羣猶太人,早已在血脈和文化上,完全融入了中華民族。這不是被迫害的結果,而是在一個強大、包容且具有高度同化力的文明中,歷經數百年自然演進的文化涵化。

只不過,猶太人並未就此放棄,猶太人主宰世界,一是靠宗教、靠信仰,二就是靠經濟、靠金融。猶太人利用文化入侵、意識形態,征服中國人的計謀未能得逞,也學聰明瞭,後面就改爲從金融上打開一個突破口。

1998年,中國正經歷着百年不遇的特大洪水,長江、嫩江、松花江流域險情不斷,數百萬軍民日夜奮戰在抗洪一線。就在全國上下全力抗洪救災之際,另一場沒有硝煙、卻同樣兇險的戰爭,在剛剛回歸祖國懷抱不到一年的香港金融市場上打響。

國際金融大鱷,以喬治·索羅斯的量子基金爲首,像嗅到了血腥味的鯊魚,他們認爲香港在迴歸初期可能存在漏洞,加上亞洲金融風暴的餘波,正是狙擊香港聯繫匯率制、做空港股牟取暴利的天賜良機。

早在1998年5、6月,索羅斯陣營就開始在香港和國際金融市場上散佈恐慌性言論,核心是唱衰香港經濟和聯繫匯率制,製造“人民幣即將大幅貶值”、“香港外匯儲備不足”、“聯繫匯率制必垮”等謠言。目的是動搖市場信心,引發拋售。

利用香港自由金融市場的便利,索羅斯等對沖基金以低利率大量借入港幣。借這麼多港幣幹嘛?是爲下一步狙擊港幣匯率準備“子彈”。

到了7、8月間,攻擊正式開始。對沖基金開始在市場上瘋狂拋售借來的港幣!他們賭的是:巨大的拋售壓力會迫使香港金管局放棄維持1美元兌7.8港元的聯繫匯率,讓港幣貶值。一旦港幣貶值,他們只需用更少的美元就能還清當初借的港幣,賺取鉅額匯差。

爲了應對拋售、保衛匯率,金管局不得不大幅提高銀行間拆借利率,高利率雖然保住了匯率,卻像一劑毒藥,嚴重打擊了股市和樓市。

在做空港幣的同時,索羅斯早已在恆生指數期貨市場建立了鉅額的“空頭頭寸”。什麼意思?就是賭港股會大跌。他們前面做空港幣、推高利率,就是爲了製造恐慌、打壓股市。一旦股市真的暴跌,他們在期貨市場上的空單就能賺得盆滿鉢滿。這是一套環環相扣的立體攻擊策略。

面對排山倒海般的攻擊,剛剛成立的特區政府壓力山大。時任財政司司長曾蔭權、金管局總裁任志剛等人意識到,單靠香港自身的外匯儲備可能難以抵擋如此兇猛的聯合攻擊。情急之下,曾蔭權祕密飛赴北京求援。

在聽取了香港的緊急彙報後,中央決策層迅速拍板:不惜一切代價,支持香港捍衛聯繫匯率制和金融穩定! 中央明確表示,國家超過1200億美元的外匯儲備,就是香港的堅強後盾。這不僅僅是錢的問題,更是向市場傳遞一個無比強烈的政治信號:有整個中國在背後支撐,香港絕不會倒!

得到中央的強力背書,一場驚心動魄的金融保衛戰拉開序幕,恆指當天不僅沒有暴跌,反而戲劇性地收在了7829點,索羅斯等主力空頭損失慘重,僅量子基金一家據說當天就虧了超過4億美元。港府在中央的全力支持下,打贏了這場“香港金融保衛戰”。

回顧歷史長河,猶太民族在中國這片土地上,經歷了兩次刻骨銘心的“挫敗”,這兩次經歷,尤其是近代金融戰的慘敗,讓一些猶太精英對中國產生了極其複雜的情緒,甚至可以說是深深的忌憚和某種程度的“恨意”。

要知道,在其他地方,猶太民族要麼成功保持了自身文化(如歐美),要麼在金融領域呼風喚雨(如華爾街)。唯獨在中國,他們經歷了雙重失敗:文化上被同化,金融上被阻擊。這種“例外”讓他們感到困惑和惱怒。

那麼,爲什麼猶太資本能在其他國家/民族經濟中“橫行”,卻唯獨在中國難以成功?原因其實很簡單。

中華文明五千年延綿不斷,具有強大的文化凝聚力和同化力。這種深厚的文化底蘊和民族認同,形成了天然的“防火牆”,使外部思想難以顛覆其核心,也使得國民在面對外部衝擊時更容易形成共識,支持政府維護穩定。

而且中國擁有強有力的中央政府,具備強大的資源動員能力和戰略定力。當核心利益受到威脅時,政府有能力也有決心採取一切必要手段進行干預,包括動用鉅額外匯儲備直接入市。

這種“集中力量辦大事”的能力,是分散的西方民主政體難以企及的。索羅斯的失敗,正是低估了這種國家意志的強度和執行力。

此外,中國擁有龐大的經濟體量和國內市場。這使得它對外部衝擊具有更強的緩衝能力和韌性。想通過外部資本力量輕易撼動這樣一個巨人的根基,難度可想而知。

從北宋開封猶太社區的消融,到1998年香港金融保衛戰的勝利,時間跨越千年,領域涉及文化與金融,但揭示了一個不變的定律:中華民族及其文明,以其無與倫比的韌性、包容力以及關鍵時刻凝聚的國家意志,構成了一道獨特的屏障。

猶太民族以其智慧和韌性在流散中生存發展,其金融智慧更是在全球資本市場叱吒風雲。然而,當他們試圖將自身的文化模式或金融規則強加於中國時,卻屢屢碰壁。

在開封,他們遭遇了潤物無聲卻勢不可擋的文化融合力量;在香港,他們撞上了堅如磐石的國家金融意志。這不是簡單的敵視或排斥,而是一種文明內在生命力和防禦機制的體現。