連日以來,關於中國與歐盟之間的貿易談判,已經成爲國際經濟發展的重要風向標,在中歐高層談判前夕,雙方之間的官員進行大量接觸,但實際結果卻並不是很理想,歐盟方面不止一次的向中國施加壓力,用包括“產能過剩”在內的各種藉口來干涉中國內政,並逼迫中國在貿易談判當中做出讓步。

彷彿在他們看來,鑑於中國如今的經濟形勢以及來自美國的外部壓力,歐盟只需要“動動手指”,就能直接讓中國五體投地。但隨着時間的推移,一些德國媒體卻發現,這種一廂情願的想法完全不可能成功,中國的強硬超出了所有人的想象。

德國媒體終於看清現實

德國法蘭克福報在7月17日刊登了一篇文章,直言不諱的指出了歐盟與美國陸金所面臨的對華政策困境,並且在標題上強調《歐盟應該改變立場》。報道表示,在美國向中國追加超高額的懲罰性關稅之後,中國果斷採取了強硬反制措施,在稀土上對美國進行了限制,而整個西方世界均沒有除中國之外的其他來源,最終特朗普只能認慫。

所以,報道強調,無論歐盟與美國使用哪些手段來進行施壓,中國也不可能對他們進行讓步,反而只會是激發更加強硬的回應,歐盟與美國必須認清現實,相較於他們而言,中國不僅有實力,更有“持久力”。

背後的潛臺詞是什麼?

從宏觀的角度上來說,這實際上已經體現出了。如今,中國在全球經濟當中的獨特之處。在過去很長一段時間內,中國對於美國及歐盟這樣的西方市場有着極高的依賴性,仰仗於他們提供的高級消費市場以及先進工業產品。

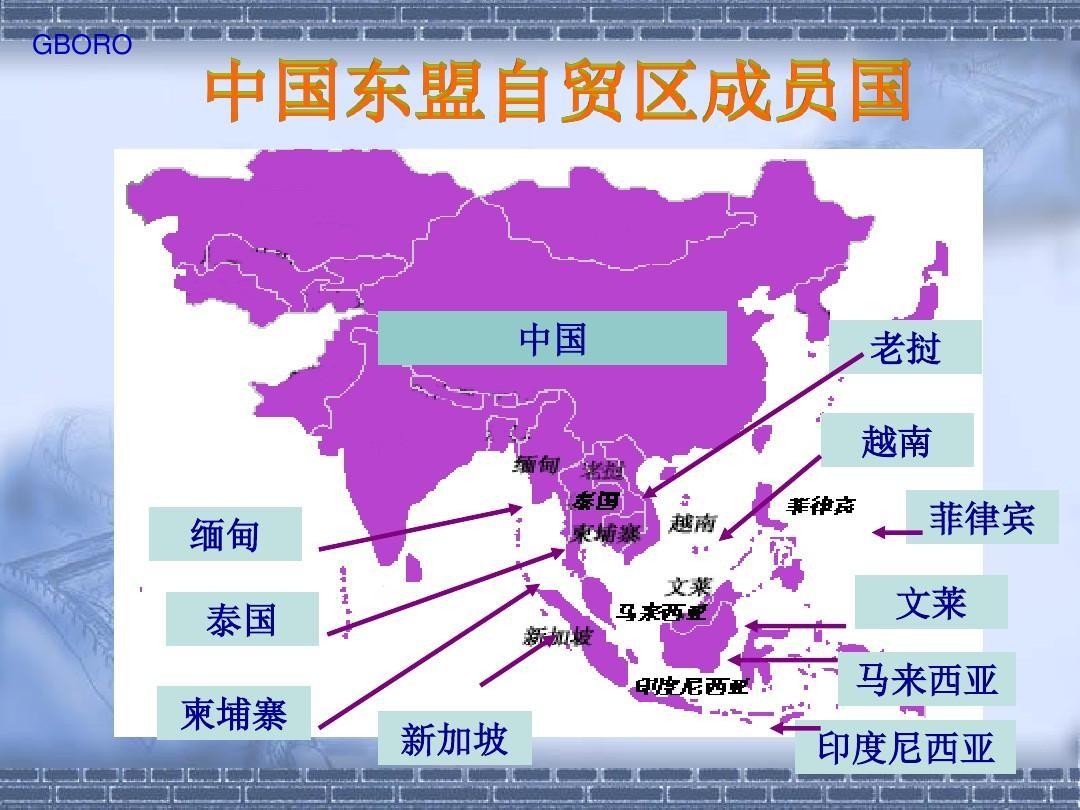

但如今,這種局面已經出現了改變,中國與東盟的密切合作,不僅讓中國獲得了龐大的下沉市場,更讓中國國內的中低端產業獲得了一個全新的去處,幫助東南亞國家併入中國的全球供應鏈當中,實現勤勞致富。

這同時也爲中國接下來的全球經濟合作提供了一個樣板,也證明了一個現實:一些國家短期,內的經濟落後不代表永久性的經濟落後,短時間內的低消費水平,也不代表永久性的消費水平落後,與西方國家眼中的“窮鬼國家”合作,本身就能爆發極大的經濟潛能,而這也成爲了中國與歐美扳手腕的重要地區所在。

此外,中國對歐美的強硬立場很大,同樣是由於西方國家對中國戴着有色眼鏡來看待,中國工業產能提升,就被視作是“產能過剩”,中國產品競爭力極強,又會被扣上“非法補貼”的大帽子,對這些沒由來的橫加指責與惡意,中方已經完全厭倦,並且已經具備全面反制的能力,西方國家不應將中國的“好脾氣”,視作是對他們的“軟弱”。

而德國媒體要求西方轉變立場的說辭,似乎又恰巧印證了一句老話:蠻夷畏威而不懷德,有小禮而無大義也。