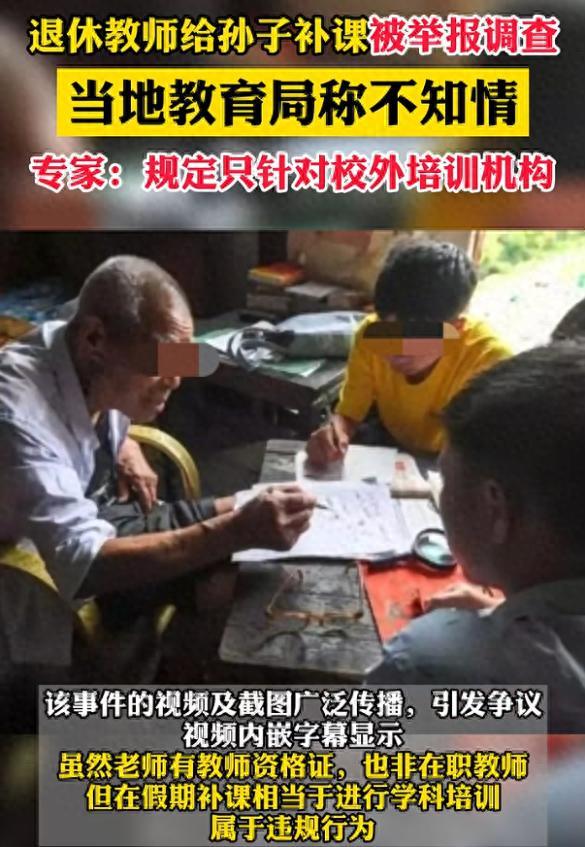

近日,兩則與教師補課相關的消息引發社會對教育公平的廣泛討論。一則消息顯示,有退休教師爲孫子補課被舉報 “違規”,另一則則提及寧波教育局曾收到 “禁止教師給自己孩子補課以保障社會公平” 的建議。這些事件將教育公平的相對性、政策執行中的複雜問題再次推向公衆視野。

退休教師爲孫輩補課被指違規,以及 “禁止教師給自家孩子補課” 的建議,核心指向 “教育公平” 的界定。支持者認爲,教師憑藉專業能力爲子女或親屬補課,可能形成隱性優勢,破壞教育公平;反對者則提出,家長輔導子女本是天經地義,“子不教父之過” 的傳統觀念下,若父母具備教學能力卻被禁止輔導,顯然不合常理。

爭議進一步延伸至更廣泛的場景:若父母無教師證,輔導孩子是否合理?工作繁忙的家長能否花錢聘請有教學經驗的退休人員或前教培從業者補課?這些問題凸顯了 “公平” 邊界的模糊性 —— 當政策試圖規範教育行爲時,如何平衡個體權利與社會公平,成爲難以迴避的難題。

2021 年以來,教培行業經歷嚴厲整治,尤其是北京等地對教培機構的嚴查力度顯著。整治帶來的變化之一是,部分優質中學高三階段不再組織補課,下午即放學,課外教培機構也大幅減少。

然而,近兩年部分教師子女的學習成績呈現上升趨勢。分析認爲,教培機構退出後,其原有的教研能力和優質師資優勢消失,而教師可通過私下輔導、組織子女間互助學習等方式爲孩子 “加餐”。相比之下,此前教培機構憑藉團隊教研能力和名校畢業師資,曾對教師子女的學習優勢形成制衡。

教培整治的初衷是遏制教育內卷、促進公平,但實際效果呈現多元態勢。據瞭解,廉價教培機構消失後,普通家庭(如被戲稱 “科研狗” 的羣體)子女獲取課外輔導的成本顯著上升;而經濟條件優越的家庭仍可聘請名校名師進行一對一輔導,相關費用並未因整治而降低,只是轉爲 “地下” 進行。

特殊羣體的變化更引人關注。在北京,過去清北人師子弟、教育部子弟在名校中成績多處於中下游,但教培整治後,隨着教師可集中精力爲自家孩子補課,這一羣體的成績出現改觀。這一現象被解讀爲政策調整後,不同羣體利用資源的能力差異進一步凸顯。

對於上述現象,教育公平的實現需直面現實複雜性。若政策試圖一刀切限制所有課外輔導,反而可能讓擁有教育資源(如教師身份、經濟實力、社會關係)的羣體獲得相對優勢。而 “禁止教師給子女補課” 等建議,在 “家長天然教育責任” 的傳統認知下,更難形成社會共識。

當前,教育路徑日益依賴高考成績,政策在 “減負”“反內卷” 與 “保障公平” 之間的平衡仍在探索中。如何避免政策執行中出現 “按下葫蘆浮起瓢” 的局面,讓不同羣體的教育權利得到合理保障,成爲亟待破解的課題。