作者| 貓哥

來源| 大貓財經Pro

增收、減負,全國版的育兒補貼來了。

根據補貼方案,國家基礎標準是3600元/年/孩,補貼到3週歲,新生兒可拿滿最高1.08萬,而在3週歲之內,也可以按月領補貼到3週歲,8月下旬開領。

補貼不僅沒附加條件,身上還有不少Buff:

1、育兒補貼免徵個稅;

2、在低保、特困救助認定上,不計入家庭收入或個人收入;

3、地方可適當提標;

大概算算,未來3年,每年大約1200億,覆蓋3歲以下嬰幼兒家庭8000多萬戶。

這筆錢誰來出呢?中央與地方共同承擔,按照以前民生項目轉移支付的比例,大約東中西部中央承擔比例在50%、60%、80%。

3600元/年,是補貼的下限,地方可以按照自己的實際情況,提高補助標準,當然了,錢肯定是自己出了。

其實,地方的生育補貼更早一點。

2021年,四川攀枝花第一個“發錢”,之後不少地方跟上,省市區都有。

比如,雲南省二孩補貼總額0.44萬,三孩0.74萬;哈爾濱市,二孩補貼1.8萬,三孩補貼總額3.6萬;武漢的東湖高新區,三孩可補貼1萬/年,補貼到6歲。

也有企業主動發補貼的,比如一直關注人口問題的梁建章,在攜程搞了“成長禮金”,司齡3年以上,一個孩子最高可補貼5萬元。

但是,早期的育兒補貼,基本都是補貼二孩、三孩,對第一胎的補貼很少。

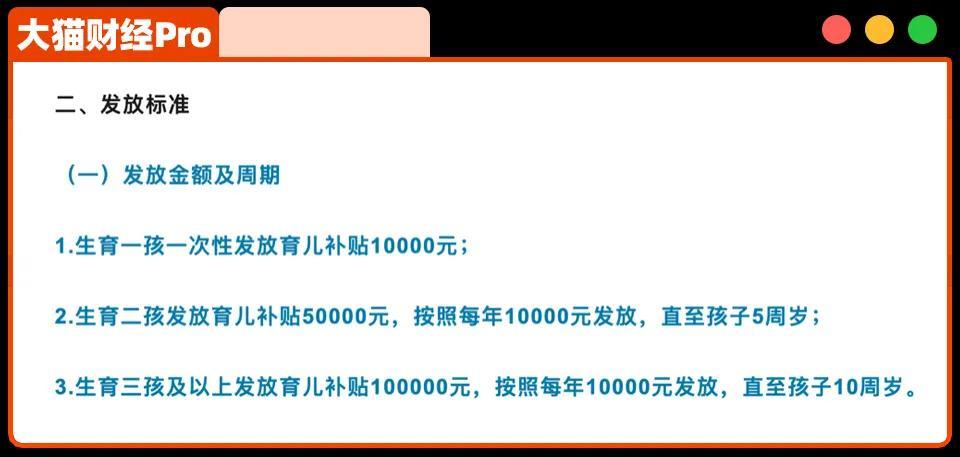

今年3月,內蒙古呼和浩特的育兒補貼,無論是金額、年限還是覆蓋面,都是全國最高的了。

呼市的補貼標準是10000元/年,一孩一次性發放,二孩補貼5年,三孩及以上補貼10年。

現在的補貼格局就是,國家保底,省市區補充,企業自主。

發錢,肯定是爲了促生育,那麼,發錢有用嗎?

當然了,如果想實現人口逆轉,肯定是沒戲,但是對瓦解“社會性的不孕不育”,還是有一定作用的。

最重要的,就是阻止生育率的極速下滑。

其實,全球主要國家,都把發錢當做拉動生育的武器。

比如法國,可以說是高福利拉動生育的典範,什麼生育補貼、家庭津貼、兒童養育津貼等都用上了,而且,按孩子的數量遞增。

簡而言之,“你生,我就給錢”。

法國每年在這些補貼上的花費,就有800億歐元左右,而在法國,生個孩子,大約能拿到5萬歐元左右的補貼,約合人民幣40萬。

但是,發錢也沒讓生育率上去,20年的時間,總和生育率從1.99到現在只剩下1.59,不過也高於歐洲的平均水平了。

而日本也在不斷提高兒童福利,基本覆蓋從胎兒到高中的每個階段,2023年開始,又提高到每年3.8萬億日元,日本全民幫助國家養孩子,來保生育率。

日本在2005年負增長,2015年出生人口跌破百萬,2025年,預計自然增長-100萬。

現在,日本的總和生育率只有1.15了,沒跌到零下,全靠砸錢。

如今,我們的國家級的育兒補貼也開始了,而且從數額看,只是起步階段,能夠循序漸進,未來還有很大的上升空間。

2021年以來,不少生育支持政策,已經開始實施了。

比如,生育政策優化,三孩放開;3歲以下嬰幼兒照護支出,有了個稅抵扣;在婚姻法中,保障非婚生育的平等權利;全國絕大部分省份,都把輔助生殖納入了醫保。

而每年1200億的補貼,就是生育支持體系中的一環。

這些政策,主要是創造條件,讓大家敢生。

最近,還有兩大招在路上。

一個是《住房租賃條例》,這個看似跟生育八竿子打不着,但是,條例裏面有一句話:

“國家鼓勵出租人和承租人依法建立穩定的住房租賃關係,推動租購住房在享受公共服務上具有同等權利”。

啥意思?租購同權。

以前,也說租購同權,但是都在地方法規裏面,在地方上創造機會來實現,現在,進入到全國性文件當中,從上到下推動,這個權利想要實現,就相對容易很多。

那麼,未來的科教文衛裏面的教育,比如孩子入學,就簡單很多。

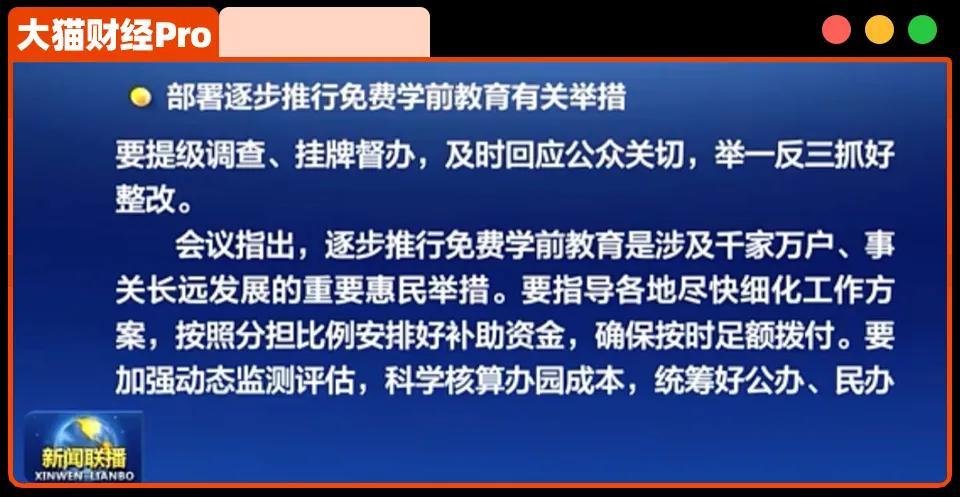

另外一個,“逐步推行免費學前教育有關舉措”。

一直以來,家長們爲學前教育承擔比較高的成本,公立500-1500元/月不等,私立2000-20000元/月不等,每年下來,也不少錢。

在逐步免費後,公立機構、民辦機構並立,保證多元選擇的同時,公立機構還是能夠作爲普惠性的機構來託底。

而在這上面省下來的錢,絕不亞於育兒補貼。

這幾年,生育政策逐漸從限制轉向鼓勵,各種支持,也在逐漸跟上,讓大家敢生,起碼,生育的直接成本以及隱性成本,都在下降中。