2018年夏天,陳桐被確診HIV感染。他的生活陷入停擺,恐懼、羞恥、逃避,生理與心理的雙重困頓幾乎將他擊潰。

在與病毒共存的日子裏,他學會直面恐懼、傾聽內心,逐漸找回生活的秩序感。如今,陳桐不僅在職場穩步晉升,更完成了一次人生重啓。

回望自己的經歷,他常常想,如果當初能早點開始治療,就能減少對身體的傷害,心態上也能少一些煎熬,多一些從容。

這不僅是一場關於“戰勝疾病”的勵志敘事,更是一段與自我和解的人生旅程。

2018年,上海,一場小雨剛剛落下,自由設計師陳桐緊急打了一輛出租車。不久前,他剛接到醫生的電話,說確證報告結果出來了,需要他親自來一趟。話語平靜,陳桐卻心裏一沉,他隱約知道了答案。

那天,天灰濛濛的。他記得,疾控中心的醫生語氣溫和地告訴他“已經確證”的消息,隨後叮囑他後續要去定點醫院,準備啓動治療,並留下聯繫方式。

診室裏,醫生想盡量安撫他的情緒,但陳桐盯着醫生,一句都聽不進去。當時對HIV一無所知的他,只感覺到深深的恐懼。

彼時,他在上海生活自由、收入穩定,而這場突如其來的疾病,彷彿要將這一切擊碎。五月的陰雨,成爲他面對一場傾盆暴雨的序曲。

從醫院回來,他沒有回家,坐在路邊的長椅上開始思考未來的人生方向。未來像一條驟然斷裂的路,懸在眼前,深不見底。

迷茫不知所措的他,迫切地需要專業人士爲他指點迷津、指明方向;也渴求一個能承接他此刻千斤負重的傾聽者,讓那些翻湧的情緒找到出口。

他了解到在上海的一家HIV感染者關愛中心,他希望能夠去那裏得到更多幫助。人到樓下,他卻猶豫了,彷彿踏上樓梯,就在內心給自己親手貼上了“非正常人”的標籤。他在樓梯口反覆徘徊了半個小時,最終,理智讓他鼓起勇氣,推開了那扇門。

在關愛中心,他開始瞭解這個疾病:如何治療,如何共存,逐漸從未知的恐懼中撥雲見日。再次來到醫院時,醫生建議他立即啓動抗病毒治療,越快越好,儘早服藥能儘快減少病毒對免疫系統的破壞。陳桐想到兩週後,他已經安排妥當的和父母爲期三週的短途出國旅行,如果要立刻開始喫藥,在旅行中就很容易被父母看到,如何應對?如果取消行程,父母滿懷的期待豈不落空?

陳桐從小在家庭裏乖巧、懂事,凡事都優先爲他人考慮,那一刻也一樣。他陷入理智與情感的來回博弈之中,不斷糾結掙扎,最終,親情的羈絆壓倒了理智的天平,爲了不讓父母失望,他選擇將與父母的旅行放在首位。

但是旅途這一路並沒有他設想得輕鬆。他一邊佯裝正常,一邊嚥下恐懼;一邊享受和父母在一起的幸福和溫暖,一邊擔心自己會不會把病毒傳染給他們。特別到了深夜,內心的恐慌更是席捲而來,他滿腦子都是病毒在體內肆無忌憚地生長的樣子,甚至忍不住往最壞的結果去打算,“也許這會是最後一次全家旅行”。

在父母面前,他努力保持從容,旅途中,每看到壯麗的日出和日落,他都偷偷提醒自己:“這可能是最後一次,一定要給他們留下最美好的回憶。”旅行結束那天,送父母去機場後,他獨自回到酒店,關上門,失聲痛哭。

回國後,陳桐立即啓動了治療。他從不後悔這趟旅行,只是回想起旅途中每一次情緒上的起伏波動和掩面痛哭時,都會反覆問自己:是不是我當初更早啓動治療,更快讓病毒載量降下去,內心也就不會出現那麼多糾結和負面的情緒了?

“啓動治療後,醫生安慰我說,就當是治療高血壓一樣,每天喫片藥就好了。”在醫生的鼓勵下,陳桐試着調整情緒,振作起來直面它,他慢慢接受 HIV不是“死刑”,而是一種可以管理的慢性病。治療之初他就選擇了醫生推薦的創新藥物,每天服藥成了他日常生活中的一部分,他開始習慣與病毒相處。

接受規範治療後,陳桐的恐懼褪去,他覆盤了自己的治療經歷,逐漸意識到既然HIV早已從“絕症”變爲可防可控的慢性疾病,那更早啓動治療,其實就意味着更早回到正常生活節奏,焦慮的心情也能減少很多。

陳桐還關注了不少HIV治療相關的科普賬號,看到有一些感染者因爲延遲服藥,CD4數值只剩個位數的案例,這讓他對當初延遲數週纔開始服藥的經歷感到後怕。他也更堅定相信:一旦確診,越早開始服藥,就能越早減緩病毒的複製,減少病毒破壞身體免疫力而導致的後續風險。這是保護自己,也是切實保護和照顧他摯愛的親人的最好方式。

規範治療後不久,陳桐拿到的檢查報告顯示,他的身體內病毒載量降到檢測不到的水平,這表示病毒已經被成功抑制。醫學界有個說法叫“U=U”:Undetectable = Untransmittable(持續檢測不到=不具傳染力),也就是當一個人體內HIV病毒載量持續檢測不到時,那麼他基本不會通過性行爲的方式將HIV傳染給別人。

身體逐漸穩定後,陳桐卻並沒有感到輕鬆。他發現,因爲治療而忽略的情緒低谷,逐漸浮出水面。

那段時間,他瘋狂網購,一個月花掉四五萬,卻不知道自己買了什麼。他說那感覺像是困在真空裏,想要靠消費證明自己還“活着”。

他再次走進關愛中心,參加HIV感染者團體心理諮詢活動。二十來人,圍坐在一起,輪流講述各自的經歷。最初他幾乎不說話,只是聽。但慢慢地,開始開口。他聽到別人的恐懼、羞恥、掙扎,那些原以爲只有自己纔有的病恥和病恐,原來很多人都有。

他試圖把自己從情緒的怪圈中拉出來。他開始讀書,尤其是哲學。反覆問自己:“我是誰?我爲什麼而活?”回望過去的自己,總是用力討好別人、追求所謂的成功,卻從沒認真面對過內心。

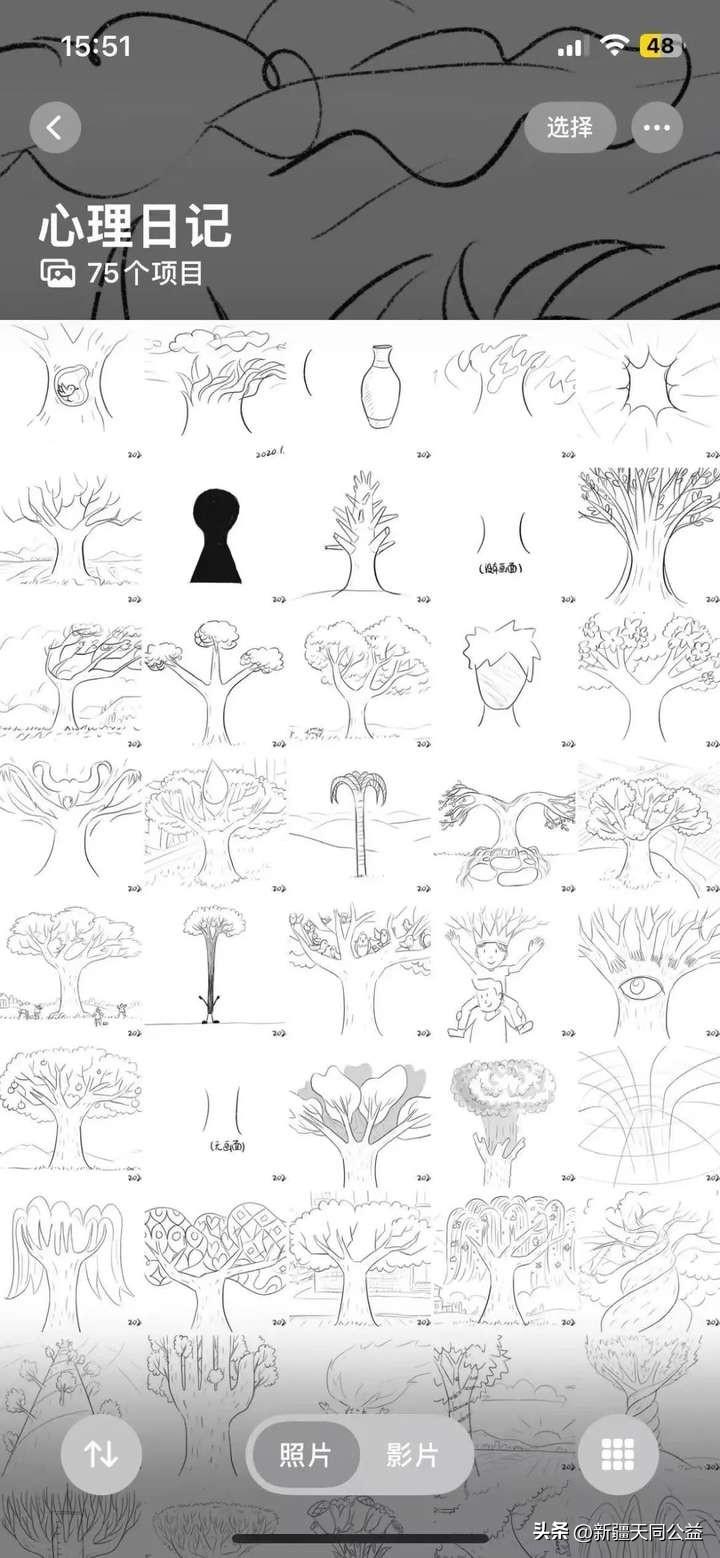

在諮詢師的建議下,他嘗試在畫畫時與內在的自己對話。每晚睡前,他閉上眼,想象自己是一棵樹,並把畫面畫下來。最初的樹是枯的、空的,沒有根。但畫着畫着,枝幹開始抽芽,色彩開始豐富,畫出了人,也畫出了希望。他感覺到,某種力量在內心悄然生長,那力量一點點把他從深淵中拽出來。

圖 | 陳桐畫了75幅心理日記

半年後,陳桐明顯改變了,不再自我否定。他學會面對沖突,也開始保護自己,從此爲自己而活。

幾年過去,陳桐的生活早已迴歸正軌。

從最初的恐懼、慌亂,到慢慢直面現實,這場疾病重塑了他。陳桐開始健身,規律作息,精神狀態比過去更好。長期堅持閱讀、心理諮詢,他的心態改變了很多。從前面對未知時容易恐懼,但患艾後,他發現那些未知的困境,像迷霧背後的身影,“可能是大灰狼,也可能是一隻可愛的小貓咪”。無法預知,但可以選擇冷靜面對。

他變得更坦然自信,不再害怕表達真實想法,也懂得守住自己的邊界。面對他人的質疑,他學會平靜回應:“那是你的感受,我尊重,但我也堅持自己的判斷。”從前那個總是向內歸因、唯恐冒犯他人的自己,漸漸變得鬆弛。

現在的陳桐,有了更清晰的自我認知,也更懂得生活的可貴。他喜歡去山野旅行,也不懼人羣裏的競爭。5年間,他輾轉於不同的城市之間,跳槽大廠,穩穩紮根於設計這條路上,工作和生活與常人無異。

確診後,他曾小範圍告訴過幾位朋友,朋友的平靜反應讓他鬆了口氣。他不再看重社會評價體系所定義的成功,最驕傲的是2023年,爲父母翻修了住了幾十年的老房子,改善他們的居住條件,又爲母親請來教練督促她鍛鍊身體。

現在每天晚上10點,是陳桐固定服藥的時間。每天一粒藥,成了他生活的一部分,像刷牙、洗臉一樣自然。除了每天服藥,他還定期複查病毒載量、免疫指標、肝腎功能。這幾年,他也關注治療前沿和新藥研發。HIV曾讓他墜入深淵,也推着他重建生活。他說:“人生不會被一場疾病定義,除非你自己放棄。”

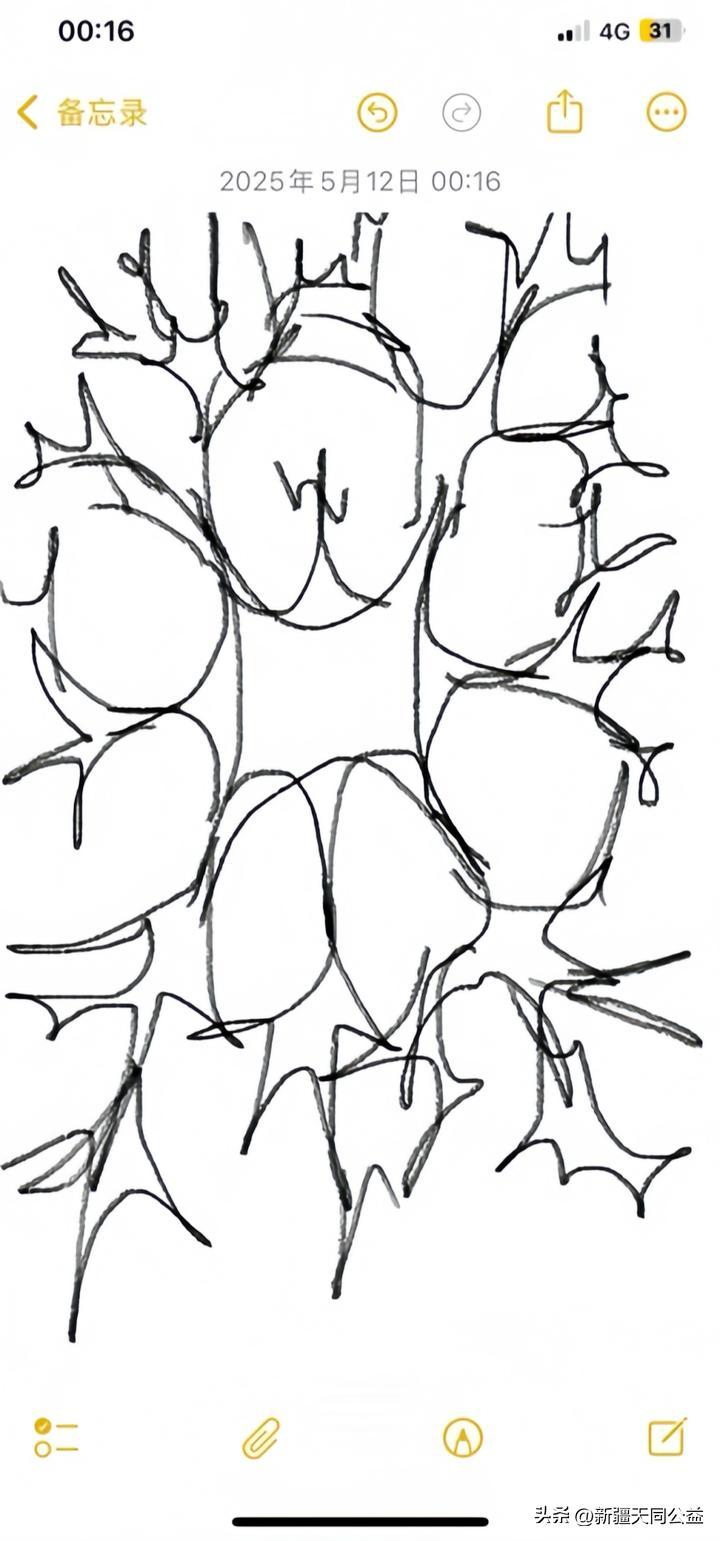

最近,陳桐重新畫了一張“樹”——一幅萬花筒樣式的枝杈。他想象,順着自己的手,不停向四周分出更多的樹枝血管,越分越細,不斷擴張,而他的自我,就像這些枝杈,變得牢固紮實。

圖 | 陳桐的新畫

陳桐說以前做設計,常年熬夜、996、菸酒不離身,把健康當成理所當然,總以爲身體會永遠年輕,有很多時間可浪費的錯覺。HIV像是一記警鐘,讓他意識到生命有限,健康可貴。

“我現在時不時還會去參加關愛中心的活動,遇到一些剛確診的病友,他們有着和我當年一樣的焦慮和無助,而我總會願意主動安慰他們,和他們講我的故事,也會勸說他們,恐懼終會被時間沖淡,那不如爲自己先做些能做的,比如先把藥喫上。”

主動決定治療的那一刻,是陳桐邁出的最重要一步,也是他重啓人生的第一步。抗病毒治療,就像一隻及時伸出的手,把瀕臨崩潰的他拉了回來,成爲他贏回生活主動權的關鍵。

(文中人物均爲化名)

內容來源:海岸公益。