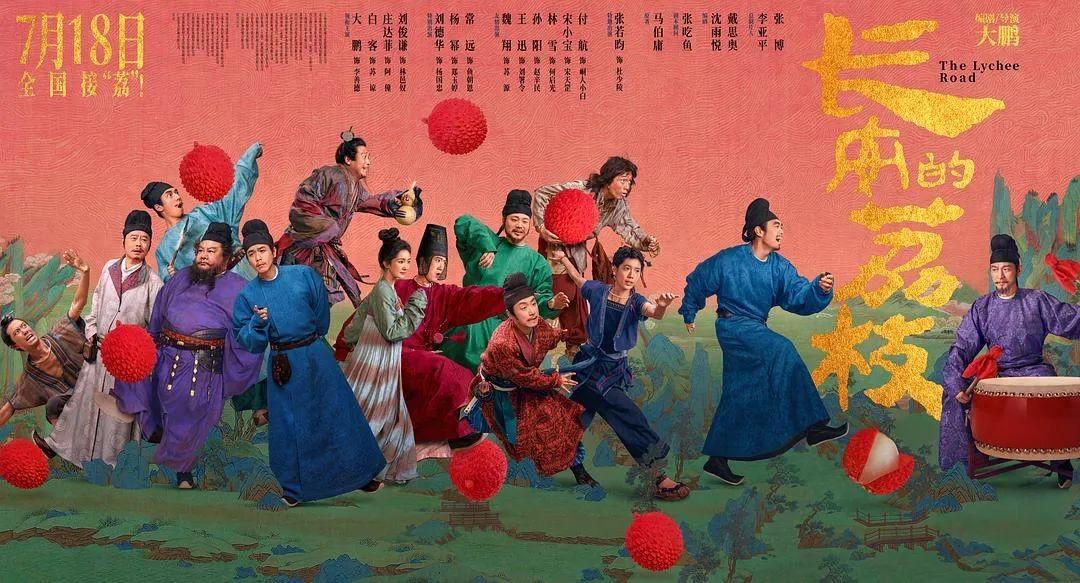

之前聊《長安的荔枝》時,我就提到過它的原著只有7萬字,不太適合拍成電視劇,反倒更適合電影。

現在電影也公映了,可以放心地說“穩了”。

其實原著中還有一個不好解決的問題,它包含主角李善德大量的計算和思考、周密的荔枝轉運實驗。

這些晦澀如果是文字能夠爲讀者提供想象空間,視聽化之後卻不可避免地會枯燥。

而電影不但克服了複雜問題,將故事處理得扣人心絃,並且準確地抓住原著內核,還提供了嶄新表達。

或許,它很有機會成爲燃爆今年暑期檔的黑馬。暑期檔的第一槍,終於要打響了。

01

執行力的出衆

《長安的荔枝》最明顯的優點,是在原著故事紮實的基礎上又呈現了屬於電影的優勢。

導演對於整體節奏的把控緊湊,一氣呵成。同樣是講述大唐小人物李善德接到把嶺南荔枝轉運到長安的“不可能任務”,電影很拎得清輕重。

它把商業和娛樂屬性集中放在前半部分,又兼顧作者表達,既不會因爲擰巴而自我折磨,也不會因爲故事瑣碎而撕裂。

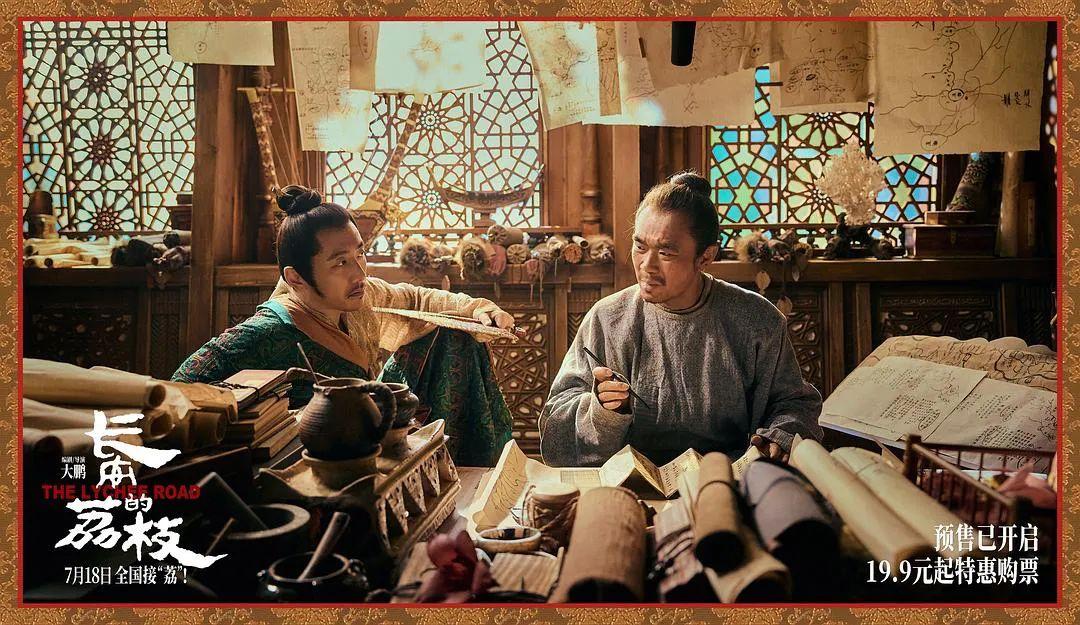

原著中李善德通過大量計算而制定的周密轉運實驗,參考歷史細節設計的分枝植甕法,頗爲先鋒的格眼法計算等等,都被一一還原。

毫不拖泥帶水的節奏和頗爲熱血的氛圍,渲染了複雜思考得出的實踐經驗。

又因爲衆人傾盡全力做一件看似“不可能的任務",有種必須要在大銀幕上才能夠體會到的燃。

在過程中,加入大量笑點,恰到好處,爲電影在不同程度上添彩增色。

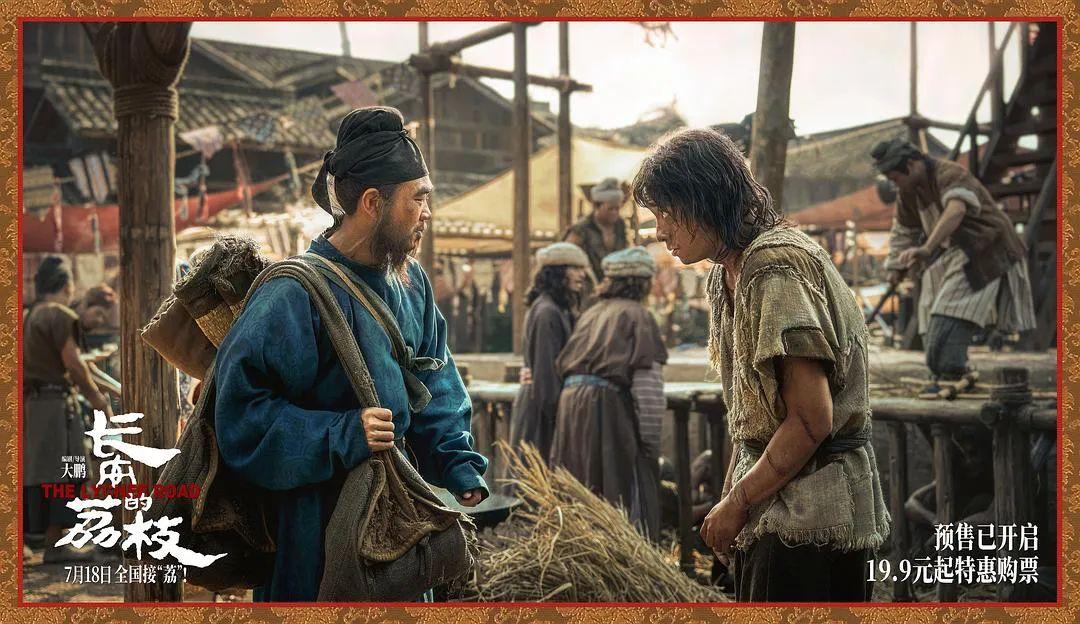

前期的李善德,就是古代“冤種”牛馬,不管是勤勤懇懇大唐背鍋俠設定,還是操勞半生爲了家人貸款買房,都讓人啼笑皆非,也引起共鳴。

尤其是剛接下“荔枝使”職位時,省喫儉用的李善德終於捨得爲自己“租一頭驢”,來穿過那條磅礴宏大的長安大街,回到自己“六環外郊區的家”。

這已經不只是“借古諷今”,而是用現代人的思維去揣摩古代的生活方式,放在一部具有厚重歷史爲依託的電影裏,原本不成立。

但李善德的底色就悲涼,選擇“以喜寫悲”,用看似荒誕的幽默包裹悲劇內核,既稀釋了主題的沉重,也爲結尾的內核輸出做鋪墊,來完成“喜劇的內核是悲劇”的高級表達。

電影氛圍大體是歡脫的,得益於《年會不能停!》三人組的選角,大鵬、白客、莊達菲在大唐再重逢,呈現熱鬧非凡的“大唐版年會”。

但“荔枝”的故事也註定是悲劇,它經歷了久達三個月的調配和實驗,終於舉全國之力,穿越5000裏迢迢山水,來到長安的宴席上,卻“無人問津”。

鼎盛的大唐氛圍,其實暗中埋藏了它“由盛轉衰”的註定與必然。

而鮮活生動的角色也都不是白費,不是爲了刻意營造氛圍或製造包袱而有意爲之。

視聽技巧緊扣內核表達,每個角色都有着自己的閃光點,夾雜若有似無的笑點,讓我們看到一個個苦中作樂的小人物。

他們或許在厚重歷史和宏大敘事裏無法留下自己的名字,卻各自有着屬於自己的渺小的滿足。

02

理想主義者的崩塌

電影對於李善德的塑造可圈可點,他不是“古代牛馬”這麼簡單。李善德的角色弧光,其實是一出“理想主義者崩塌”的悲劇。

開篇用寥寥數語交代了李善德的前半生,年輕時他也曾志得意滿入長安,妄想能夠一日看盡長安花,爲了建設“錦繡長安”而努力。

但操勞半輩子,見識到了人心險惡,制度束縛和權力壓迫,可他是個老實人,深知自己難以改變現實,也無可掙扎。

最後成爲老好人,是同事眼中的“背鍋俠”,一人攬下所有髒活累活,日常工作到深夜,趕上宵禁,而回不了家。

因爲困境和卑微,李善德對於未來的理想早在日復一日地掙扎中破滅了。

剛接到“荔枝使”職務的李善德以爲自己能夠大展拳腳,最後發現還是個“火坑”。

但爲了妻子女兒,又有朋友的鼓勵,他還是決定放手一搏,帶着不甘打馬而行5000裏到嶺南。

這個階段的李善德開始爲自己而活,傾注全力去促成荔枝轉運。

可在整個過程中,他見識到了更多醜陋,看到因爲賦稅重擔,民不聊生,看到盛唐光鮮表面之下,卻藏滿腌臢而不可見光的縫隙。

李善德對於家國的美好願景,再度破滅。

當荔枝運到長安,任務圓滿完成後,李善德仍然代表天下萬民向右相“請願”,並提出有力質問:

建設錦繡長安,是誰的錦繡長安?

此刻的李善德超脫自私利己,他的心頭幾乎又燃起年輕時的志得意滿和人性光輝。

結果,自然也在意料之中。轉運荔枝成功了,但李善德的仕途徹底失敗了,他建設錦繡長安的美好願景失敗了,卻沒有輸掉人生。

電影還有更大的野心,在進一步挖掘李善德可塑造的空間。當李善德一家保住性命,被髮配嶺南。他聽說長安淪陷,坐在樹下,狠狠地哭,也狠狠喫了一大把荔枝。

他的淚水不僅是在哭大唐,更是對於曾懷揣“報效家國”理想的自己的哀悼。

三次破滅,讓李善德理想主義者的期待徹底崩塌。

如此的李善德大家熟悉麼,感同身受麼?

他何嘗不是你我?我們都曾經憧憬過,努力過,放棄過...

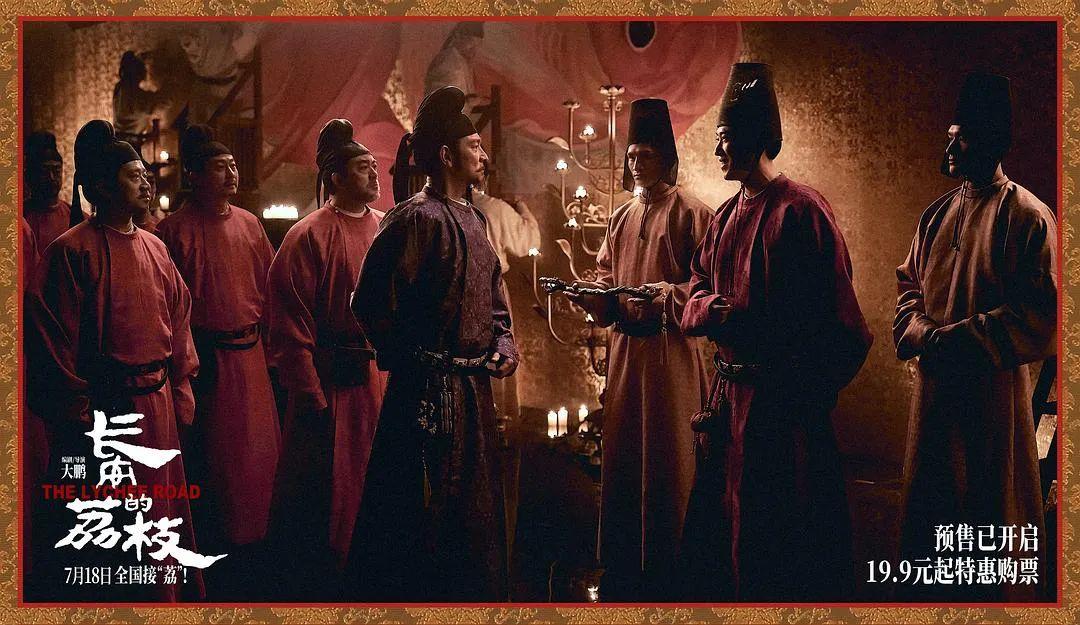

電影中的每個角色,細品都有廣闊的解讀空間。劉德華飾演的右相在原著點到爲止,電影卻着墨更多。

他代表着“大唐”走向衰亡的必然,以及“權貴皆敗類”的極致,他沒有被塑造成臉譜化反派,卻直接幫助電影完成了表達。

蘇諒被改編成“渴望證明”自己的富二代,更符合他一擲千金的動機;

林邑奴喝下一碗荔枝酒,對於長安有了美好期待,讓整個角色更具英雄主義和悲劇色彩;鄭玉婷的“扇巴掌”,雖是細節卻讓人印象深刻,爲情感濃度加成。

電影不只想還原原著,更想高於原著。

這次的大鵬,不再只是企圖商業,他是真正的作者,寫出百姓內心的沉默。

03

高於原著的表達

《長安的荔枝》原著重點在於表達僵化制度對人的馴化,以及權力的失控。

比如李善德第一次前往嶺南時就在黃草驛停留,意識到了百姓生活之艱難。

正式運輸荔枝之後,黃草驛因不堪重負而“逃驛”,是原著中的名場面,深刻呈現了上位者權力的失控,取之於民卻用之於己身,而造成的對底層結構性壓迫。

李善德回到長安經歷了六部的“踢皮球”,卻因爲右相一道令牌而跳出所有流程,也讓觀衆反思,制度對於人的馴化。

電影的內核也不止於此,它脫離了原著的桎梏,將主題緊扣“一騎紅塵妃子笑,無人知是荔枝來”,勾連千古流傳的詩句。

現實的確面目可憎,也讓人束手無策。拷問現實是電影人有社會責任的呈現,但拷問之後呢?

誰不是罵過、哭過,恨過之後,但第二天依舊咬着牙挑起重擔,該上班上班,該生活生活。

在千古詩句中,“一騎紅塵”的絕望打工人是悲劇但無可避免,“妃子笑”的權力大過天令人痛心也難以改變,“荔枝來”舉全國之力固然荒誕也不是重點。

真正值得注視的,是最容易忽略的“無人知”。電影做得最好的就是讓那些原本“無人知”的小人物付出,被具像化的看見了。

他們是“蘇諒”,在朋友有難時孤注一擲逆水行舟,僅憑信任與瞭解,咬牙頂上。也是“鄭玉婷”,面對陷入絕境的親人和愛人,不管是得意或失意,都不離不棄。

是他們共同促成了有笑有淚的大戲,也讓人回過頭叩問自己的生活。

我們這些忿忿不平,卻無力改變現狀的普通人,不正是因爲有了能接住自己的親人朋友,才能每次落魄潦倒時,依舊有能力苦中作樂,甚至把淚也變成了甜。

電影還有個細節更足以讓它的內核穿越古今,構建具有當下性的表達。

荔枝千辛萬苦來到長安,終於在貴妃生辰宴席上上桌,一隻潔白如玉的手伸向它,卻尚未觸碰就收回。

貴妃,根本就不愛喫荔枝。

一場莫須有的千古罪名僅憑一個鏡頭,就“自證清白”。

在女性覺醒的如今,它用現代人的視角,爲千百年來承受“禍水”罪名的女性們,呼喚了真相。

當下的環境裏,還有什麼能夠比《長安的荔枝》更證明電影的力量?

它既不落後於時代,也對得起電影人的良心。