文/景然

嬰兒的啼哭聲劃破虛假的“親善”拍攝現場,下一秒,幼小的身軀被日軍士兵拎起砸向青石板。

隨後那聲戛然而止的啼哭與母親撕心裂肺的哀嚎交織,而影院裏的抽泣聲也如潮水般蔓延。

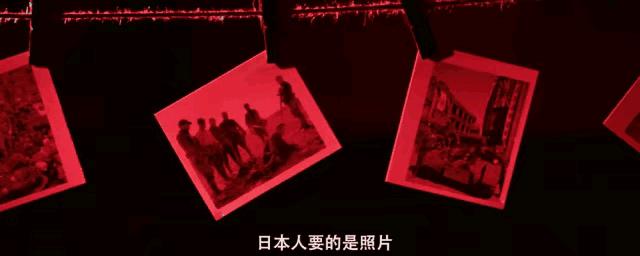

暗房紅光下,顯影液緩緩流過底片,砍T、活M、JY的畫面在相紙上浮現,劉昊然飾演的阿昌瞳孔震顫,手指蜷曲,顯影槽中的液體彷彿不是藥水,而是南京城三十萬亡魂的血淚,這就是《南京照相館》帶給觀衆的情感核爆。

整部作品取材於真實歷史事件,影片將鏡頭聚焦1937年淪陷的南京城中一間名爲“吉祥”的照相館。

當年日軍爲沖洗宣傳“親善”的僞證而暫時保留這座照相館時,這裏意外的成爲了七名普通百姓的避難所,郵差、演員、翻譯官、老闆一家、孤兒……這些素不相識的平民在暗房紅光下目睹了同胞慘死的影像後,面臨了一場生死抉擇:

是交出底片換取渺茫生機,還是以命相搏守護歷史真相?

《南京照相館》一部肯定會逆襲甚至可能會奪冠暑假檔的優秀作品,給我們打開了一個觀看當年記憶的獨特視角。

一、方寸之間的歷史祭壇是微觀視角下的屠城悲歌

《南京照相館》這部作品最驚人的藝術突破就是在於它以照相館這一微觀空間承載了整座城市的浩劫。

導演申奧捨棄了當初《金陵十三釵》式的宏大戰爭場面,將90%的場景壓縮在了100平米的照相館內。

狹小而幽閉的空間放大了人性的每一絲震顫,在那個閉塞的空間裏,王驍飾演的老闆老金初聞日軍腳步聲時握斧顫抖的雙腿;高葉飾演的毓秀對鏡練習微笑時突然滑落的淚滴,以及暗房中衆人凝視暴行照片時同步停滯的呼吸,都展現得淋漓盡致。

而照相館的取景框則成了歷史的窺視孔,透過它,我們看到了日軍“親善騙局”最荒誕的本質。

鏡頭前我們的百姓被迫強顏歡笑的接過糖果,而鏡頭外刺刀正抵在他們親人的後背。

接着更震撼的是這部作品對“影像反擊”的藝術再現,歷史上15歲學徒羅瑾冒死藏匿16張罪證照片的壯舉,在片中昇華爲阿昌的“雙重曝光”技法就是在日軍“親善照”底片上進行二次曝光暴行畫面,使得罪證在顯影時如鬼魅般浮現。

“每個暗房都是戰場,每臺相機都是武器!”

當毓秀將記錄屠殺的底片塞進戲曲膠片盒的那一刻,文化基因埋在骨子裏的抗爭已完成了最詩意的隱喻。

二、血色顯影流露出影像美學的倫理力量

曹鬱的攝影美學構建了沉浸式創傷體驗,暗房紅光成爲貫穿全片的視覺母題,當暴行畫面在血色光暈中漸顯,觀衆彷彿置身於歷史罪證的誕生現場。

這種“限制性視角”比全景式展現更具備心理穿透能力,我們看不到屠刀揮落的瞬間,卻從阿昌瞳孔的倒影中看到了更殘酷的真相。

而聲音設計師富康的“三層聲場”更是堪稱聽覺的煉獄,表層是相機快門與皮靴踏地的機械節拍,中層是角色壓抑的喘息與心跳,深層則縈繞着秦淮河畫舫的殘夢。

三重聲浪在“親善照”的拍攝場景中碰撞出了令人窒息的荒誕,攝影機快門的“咔嚓”聲與背景零星的槍聲重疊,日軍軍官的狂笑底下翻滾着角色如雷的心跳。

而更加讓人震撼的蒙太奇出現在扳機與快門的轉換瞬間。

日軍士兵舉槍瞄準平民的鏡頭,切至攝影師按下快門的特寫,再迅速切回子彈穿透身體的慢鏡,這些機械運動都被並置爲死亡儀式的協同部件,當這樣的鏡頭語言與歷史真實照片重疊,影像的倫理力量足以灼傷所有觀衆的視網膜。

三、灰色地帶的靈魂帶着人性光譜的複雜顯影

這部作品擺脫了黑白分明的樣板式,也掙脫了戰爭片常見的人物臉譜化枷鎖,它讓每個角色在生存與良知的撕扯中展現其複雜的本色。

在撕扯中完成複雜的變化,就像劉昊然飾演的郵差阿昌,在這一切的影響中在掙扎中一點點完成了從“精緻利己主義者”到“覺醒化平民”的神性蛻變。

初時他蜷縮在角落裏,其眼珠轉動偷藏乾糧的猥瑣與後期他在火海中用身體護住底片的姿態形成強烈反差。

也就是暗房顯影的那場戲中,劉昊然用“瞳孔震顫到呼吸停滯再到手指蜷縮”等種種生理反應鏈,非常出色的具象化了良知壓制恐懼的全過程,最後當這個曾爲半塊餅乾諂媚微笑的小人物嘶吼着“走啊!”,其少年血性在火光中完成了涅槃。

而高葉的表演則是讓女角色毓秀成爲了全片最詩意靈魂。

她撫摸戲服時指尖的溫柔捻搓,被凌辱後聲帶發生振動的顆粒感變化,特別是當她懷抱死嬰拍攝“親善照”時那滴懸在顴骨不上不下的淚,沒有嚎啕大哭卻比任何痛哭更具穿透力,最後當她將戲服包裹的底片遞出,整個個人的藝術夢想徹底昇華爲了文明存續的容器。

還有更讓人印象深刻的具備很強突破性的是王傳君詮釋的翻譯官。

這個初期爲生存委身日軍的文人,對軍官弓腰諂笑,會用日語發出刻意的諂媚,然而獨處時他卻在用燒酒灌洗着自己的靈魂。

而在刑場的那場戲,斬首刀懸空之際他喉結滾動的頻率與睫毛震顫的幅度,讓“漢奸”標籤碎成粉末,裸露出戰爭絞肉機中的另一種受害者的模樣,最後他的選擇和結局也讓人無限唏噓,而這也引發了大家對戰爭中人性的又一種視角議論。

四、記憶的顯影術是歷史與當下的對話

這部影片最震撼的當代性,是在於它讓88年前的血色記憶與今日南京產生靈魂共振,在結尾處,日軍當年拍攝的照片與今日南京城影像緩緩重疊,秦淮河水依然流淌,只是血色褪爲粼粼波光;中華門城牆依舊矗立,彈孔已被青苔溫柔覆蓋。

而這種穿越時空的對話在吳爲山爲紀念館創作的雕塑羣中早有呼應,那尊《家破人亡》高達12.13米的母親塑像,既是1937年的絕望母親,也是今日仍需守望和平的民族象徵。

這部影片超越既往南京題材作品的正是對“影像證據”本體價值的深刻追問。

日軍瘋狂拍攝屠殺照片又竭力銷燬的矛盾行徑,暴露了軍國主義最畸形的虛榮,他們既以屠殺爲榮渴望“留證”,又恐懼真相公諸於世。

而照相館衆人用敵人提供的顯影藥水留存罪證,用侵略者架設的相機記錄暴行,構成終極的歷史反諷。

當阿昌們用身體護送的底片,最終化作侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館的展品時,觀衆在淚眼中完成記憶傳承的閉環 正如歷史上15歲學徒羅瑾冒死藏匿的16張照片成爲“京字第一號罪證”。

影片揭示的真理振聾發聵:每一幀影像都是射向歷史虛無主義的子彈,而觀衆則跟着一起完成了一場跨越時空的“記憶接力”。

而歷史也證明這種接力從未中斷過,從羅瑾藏匿的16張照片成爲“京字第一號罪證”,到紀念館將影片片段納入常設展覽,再到觀衆席中各個年輕面孔的淚水都在證明着——每一代中國人都在用自己的方式顯影着歷史,一刻也未曾忘記。

“雞鳴寺的雞不鳴,莫愁湖的愁更愁”

這句在電影中反覆出現的臺詞,如今已經成爲了連接兩個時空的情感密碼,當觀衆一步一步走出影院,撫摸着今日南京溫暖的城牆磚石,那種“歷史在手心跳動”的戰慄感,正是本片最珍貴的饋贈。

五、口碑熱度雙奇蹟,暑假檔登頂

當散場燈亮起,銀幕上最後定格的是一張真實的歷史照片:長江水被夕陽與鮮血染成詭異的絳紅,日本軍官在日記裏惋惜“沒帶彩色膠片記錄這絢爛”。

而此刻觀衆手中的票根,已然成爲記憶的接力棒,我們凝視膠片上凝固的暴行,正如當年阿昌們在暗房屏息守護真相。

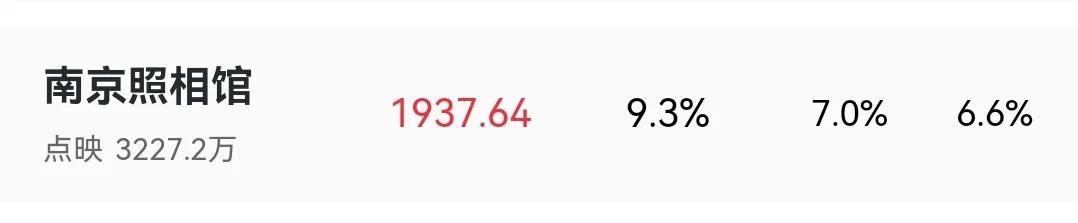

因此影片點映引爆的是口碑和熱度的雙重奇蹟,在情感上觀衆稱“哭到缺氧”,無一差評,在商業上點映兩天破了3000萬登頂暑期檔,而從點映來看專業機構預期的結果也很不錯,登頂暑假檔成爲最強王者應該沒問題。

這部影片雖然尺度也不算小但是其用微觀切口避免創傷的超載,相比《731》的血腥爭議,《南京照相館》以“點到即止”的暴力呈現兼顧了教育性與觀影舒適度,以人性光輝消解絕望感。

最後金承宗拉下背景布細數南京美景的段落,也讓文明記憶成爲了刺破黑暗的光束。

最後當片尾復原的歷史照片與今日南京繁華的影像重疊,那長江水已悄然褪去血色,而秦淮河重漾粼粼波光,而金陵城的每一塊城磚也都在喃喃低語:膠片會褪色,可人類對和平的渴望必須永恆。

而每個時代中的那些用生命傳遞底片的小人物,也最終會以微光刺破至暗,照見一個民族在文明毀滅邊緣的韌性重生。