7月18日東盟簡報發佈消息,印度尼西亞和美國達成最新協議,美國對印尼商品的關稅上限設定爲19%,印尼已超過越南(關稅20%)成爲美國在東南亞地區待遇最優厚的國家。

此前7月7日,美國總統特朗普在社交媒體上宣佈:8月1日起對14國加徵25%-40%關稅,其中馬來西亞(25%)、印尼(32%)、泰國與柬埔寨(36%)、老撾與緬甸(40%)等6個東盟國家赫然在列。

如果真的實現東南亞地區將面臨美國全球最嚴厲的關稅,許多國家爲了避免經濟損失,紛紛在最後一刻匆忙進行談判。

美國一個“大棒”一個“蘿蔔”的關稅戰又開始上演了!

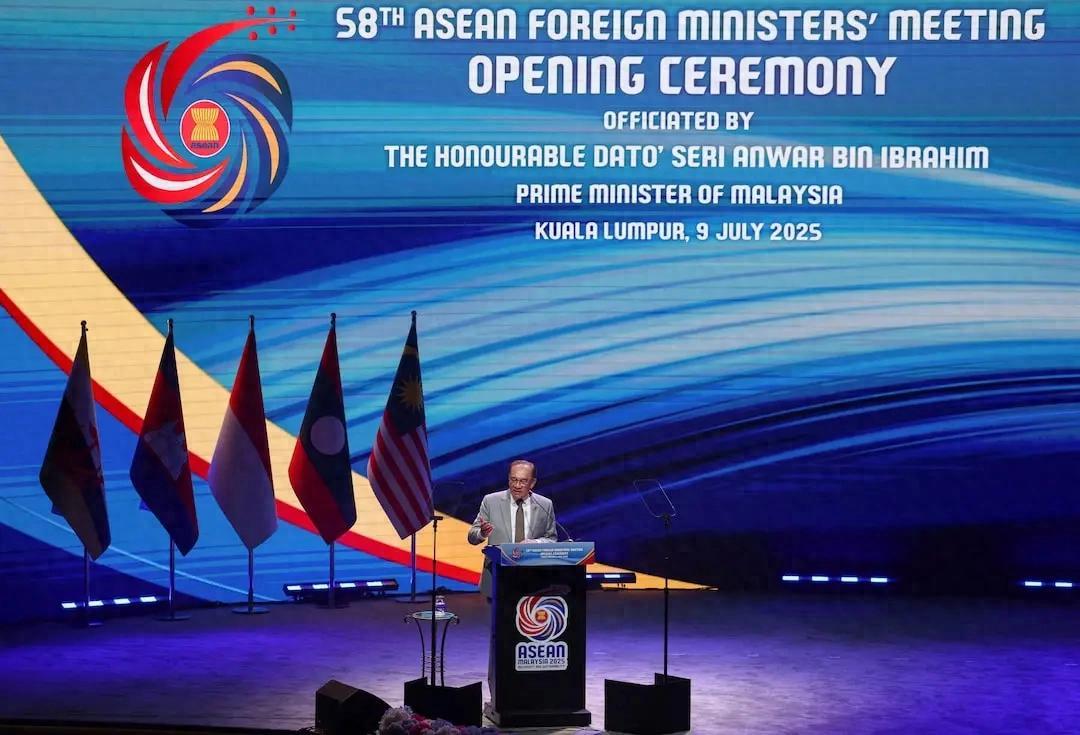

在7月9日,馬來西亞吉隆坡,第58屆東盟外長會議開幕上美國國務卿盧比奧笑容滿面地與各國代表握手,傳遞“美國對亞洲承諾不變”的信號。

而馬來西亞總理安瓦爾在開幕式上疾呼:“東盟必須拒絕被劃分爲勢力範圍,即使其他國家退縮,我們也要捍衛規則!” 同期中國外長王毅抵達吉隆坡,一場圍繞供應鏈主導權的爭奪或許正在發生。

(圖源:路透社)

特朗普的關稅大棒揮舞之下,東盟國家首當其衝。美國一直強調 “美國優先” 政策,在貿易領域更是頻繁採取單邊行動,此次對東盟國家加徵關稅,究竟是爲了重塑貿易格局,還是背後有着更深層次的政治考量?

而盧比奧此時訪問亞洲並出席東盟會議,是否是爲了安撫因關稅問題而心生不滿的東盟國家?這一系列事件又會對中國近岸供應鏈合作產生怎樣的影響?是機遇還是挑戰?

本期掌鏈《供應鏈安全》欄目帶來報道。

一、美印尼、美越 “特殊協定”,中國近岸供應鏈的衝擊波瀾

7月18日,美國與印尼達成協議關稅上限設定爲19%,比此前降低13%成爲美國在東盟國家關稅最低的國家。

緊隨其後的是越南7月2日,美國與越南達成協議:將對越“對等關稅”從最初擬定的46%降至20%,也遠低於其他東盟國家。

(圖源:蓋蒂社)

1. 美印尼、美越貿易協定核心要點速覽

美國和印度尼西亞協議:最終確定對印尼輸美產品徵收統一的19%關稅,遠低於此前的32%的擬議關稅。而作爲回報,印尼承諾做出一系列基於商業和合規的減讓,包括多年期採購50架波音飛機、150億美元美國能源進口以及45億美元美國農產品。該協議還包含一項由美國推動的執行條款,以防止印尼被用作其他國家(尤其是中國)商品的轉運渠道。

美國和越南協議:美國在關稅方面做出了一定程度的調整,原則上將對越南商品的對等關稅降至 20%。這一數字相較於原計劃的 46%,直接降低了一半以上。而越南在這次協定中,也對美國做出了重大讓步,承諾對美國商品零關稅准入。這意味着美國商品可以毫無阻礙地進入越南市場,進一步影響越南國內的產業格局。

與印尼一樣雙方的協議中特別約定,對在越南中轉後出口到美國的產品徵收 40% 的關稅。

這一針對轉口商品的高關稅政策,使得這些協定背後的意圖變得更加複雜。這就像是在原本看似平坦的貿易道路上,突然設置了一個高高的關卡,讓那些試圖通過越南中轉出口商品到美國的企業面臨着巨大的挑戰。

2. 協定背後遏制 “迂迴出口” 的算盤

美國對在越南和印尼中轉後出口到美國的產品徵收高額關稅,這一舉措背後有着明確的指向性,其主要目的在於遏制中國企業爲避免高關稅而經由越南將產品運往美國的 “迂迴出口” 行爲。

在越南對美國的出口商品中,有相當一部分產品依賴從中國進口原材料進行加工或零部件組裝 ,隨後化身 “越南製造” 出口美國市場。特朗普貿易和製造業高級顧問彼得·納瓦羅表示,越南對美國出口的三分之一實際上是通過越南運輸的中國產品。

這種產業模式在一定程度上利用了越南的地理位置和勞動力成本優勢,以及中美之間複雜的貿易關係。在全球產業鏈分工中,中國憑藉完善的工業體系和強大的製造能力,成爲衆多東南亞國家原材料和零部件的重要供應方,越南則在這一鏈條中扮演着加工和組裝的角色,最終將產品出口到美國等海外市場。

中國國際貿易學會常務理事、全球化智庫高級研究員何偉文指出,中國海關統計數據顯示,中國對越南出口額達 596 億美元,而美國對越南存在 500 億美元的貿易逆差,這意味着不少從越南輸美的產品,實際上是中國商品經越南轉出口,美國此番就是想堵住這個 “漏洞”。

而更大的危機在於——印尼姐越南模式可能被複制。美國正與泰國等國家談判類似條款,企圖構建“對華供應鏈隔離帶”。

二、東盟關稅全景與合作風雲,供應鏈格局的重塑前奏

美國與印尼和越南達成貿易協議這一事件在國際貿易領域掀起波瀾之後,我們將視角放大,審視美國與東盟國家之間整體的關稅情況以及近期的合作動態。

1.美國-東盟關稅全景圖:誰是下一個越南?

截至7月21日,美國對東盟主要國家關稅及談判進展如下:

從表格中可以清晰地看出,美國對不同東盟國家徵收的關稅存在明顯差異。這種差異化的關稅政策並非偶然,而是受到多種因素的綜合影響。

以越南爲例,美國對越南直接出口商品徵收 20% 的關稅,而對中轉後出口商品徵收 40% 的關稅。這一特殊的關稅設定與越南在全球供應鏈中的特殊地位以及中美貿易關係密切相關。近年來,許多中國企業爲了規避美國對中國商品的高額關稅,選擇在越南設廠或進行中轉貿易。美國通過這種針對性的關稅調整,試圖遏制中國企業的 “迂迴出口” 行爲,維護自身的貿易利益和產業安全。

再看馬來西亞,其 25% 的關稅稅率相對適中。馬來西亞在電子、棕櫚油等領域具有較強的產業優勢,與美國在這些領域有着廣泛的貿易往來。美國對馬來西亞的關稅政策,既考慮了自身對相關產品的需求,也兼顧了與馬來西亞的貿易平衡和外交關係。

老撾由於經濟發展水平相對較低,產業結構相對單一,主要依賴資源出口和勞動密集型產業,美國徵收 40% 的較高關稅。

柬埔寨和泰國在服裝、農產品等領域對美國出口較多,36% 的關稅稅率對其相關產業的出口競爭力產生了一定的影響。泰國作爲東南亞地區的重要經濟體,在汽車製造、電子等產業也有一定的發展,但美國的關稅政策在一定程度上限制了其產業在國際市場上的進一步拓展。

2.東盟供應鏈爭奪

美國以關稅撬動“去中國化”:盧比奧在東盟會議拋出“百億美元供應鏈重組基金”,誘使企業將產能從中國轉移至墨西哥、印度及東南亞,此外美國重啓與越南、菲律賓的聯合軍演,承諾“安全換市場”。

中國用區域一體化構建韌性網絡:RCEP(區域全面經濟夥伴關係) 已成王牌:2024年區域內貿易額達5.7萬億美元,黃埔海關簽發原產地證書爲企業減稅235億元;中-東盟自貿區3.0版接近落地:雙方貿易額將突破9800億美元,半導體、新能源車產業鏈深度整合。

面對中國和美國似乎二選一的結果,東盟輪值主席馬來西亞總理安瓦爾的表態振聾發聵 :“我們不會讓外部勢力替本地區做決定!”

三、 結語

特朗普的關稅大棒未能迫使東盟屈服,反而加速了區域供應鏈重組。新加坡學者許瑞麟點破關鍵:“美國承諾與行動間的鴻溝,讓東盟看清了誰纔是可持續的夥伴。”

當盧比奧在吉隆坡推銷“印太戰略”時,王毅與東盟外長們正敲定《南海行爲準則》最終磋商;當美國對柬埔寨服裝加徵36%關稅時,中柬合資的金邊經濟特區新增了27條智能生產線。

這場較量遠未結束,但勝負的天平正在傾斜——單邊霸權催生的不是屈服,而是更具韌性的多極新秩序。

編輯:冰河