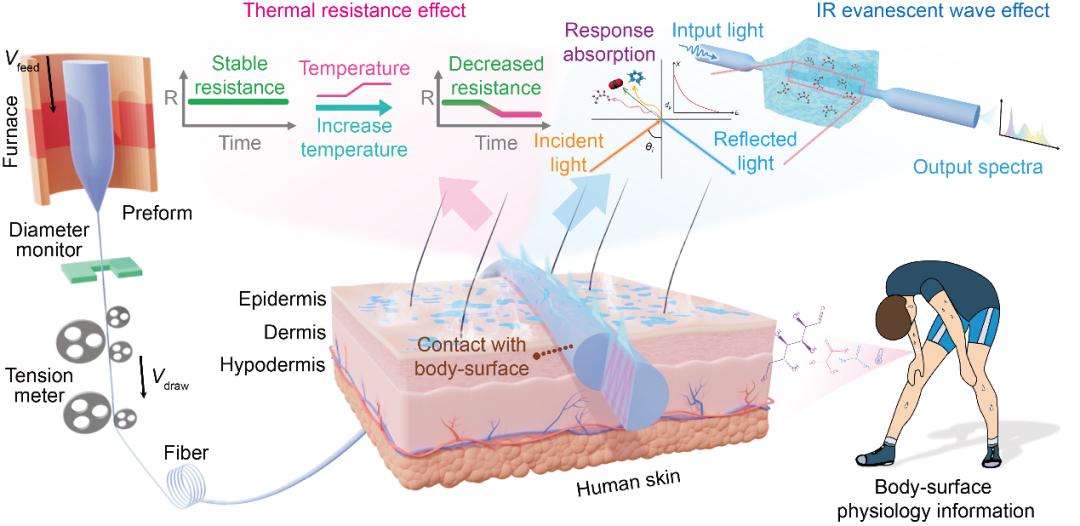

寧波大學紅外材料及器件實驗室是一支專注於紅外硫系玻璃及其光電子器件研究的團隊,在新型紅外硫系玻璃及紅外成像技術、低損耗紅外硫系光纖、中遠紅外超連續譜光源等方面形成特色優勢。在優異的團隊工作基礎上,近期該團隊的林常規、戴世勳等人提出了一種全新的基於硫系玻璃光纖的紅外-溫度複合傳感技術。相比於其他的體表生理監測技術,這個方案的巧妙之處在於他們利用了單根光纖的兩種不同傳感機制:利用紅外倏逝波效應檢測汗液中的代謝產物濃度變化,利用熱敏電阻效應監測體溫變化,並將其分別轉換爲相互獨立的光信號和電信號。這樣就避免了傳統多參量檢測中的信號串擾問題。同時,通過使用光纖拉絲技術,單根預製棒可以製備出千米以上的光纖,極大降低了傳感器的製作成本,爲實現更精準、更可靠、更具經濟效益的健康監測提供了全新的技術路徑。

圖 | 林常規和團隊(來源:林常規)

硫系光纖的紅外倏逝波-溫度複合傳感技術在健康監測、先進儲能、有機合成、環境污染監控等領域擁有極佳的應用價值。

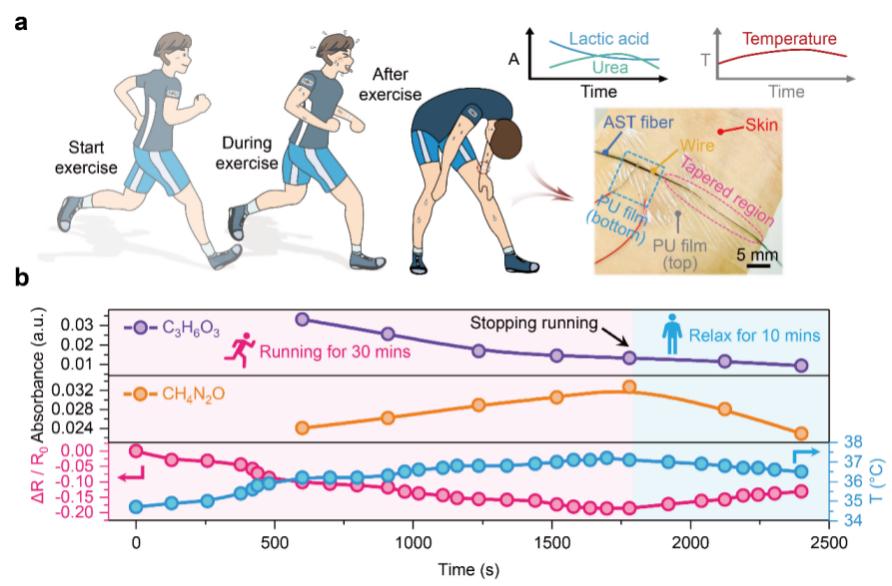

- 在健康監測領域,該技術可無創檢測汗液葡萄糖,替代指尖採血。同時,這項技術可以監控運動員在整個訓練過程中的乳酸閾值和體溫,爲科學訓練提供更加精確的數據支持。

- 在先進儲能領域,該技術可以原位監測電池內部的電解液成分和溫度信息,實現電池狀態的精準評估。

- 在有機合成領域,該技術可實時監測有機反應過程中的反應物濃度和溫度變化,爲化學反應動力學研究和工藝優化提供解決方案。

圖 | 紅外-溫度複合傳感機理(來源:Light: Science & Applications)

給分子做“指紋識別”

在全球人口老齡化加劇和慢性病高發的時代背景下,健康監測技術正在由“被動治療”向“主動預防”轉變。早期診斷和持續監測對於降低發病率和提高患者生活質量至關重要。然而,傳統的醫療檢測方法(如血液、組織液檢測)存在侵入性強、實時監測困難等問題,制約了其在日常健康管理中的應用。皮膚作爲人體最大的器官,富含豐富的生理信息(如汗液代謝物、體溫等),使其成爲非侵入式健康監測的理想界面。

近年來,體表生理監測技術因其無創性、實時性、多樣性等特點成爲了研究熱點。當前的體表生理監測技術主要分爲電化學式與光學式,但這些監測技術仍面臨着以下困難:一是多參量監測過程中不同信號間容易發生交叉串擾;二是設備的長期穩定性不足,多次使用後數據準確性大打折扣;三是基於這些傳感技術的傳感器製備過程複雜、成本高。這些技術瓶頸嚴重製約了體表生理監測技術在個性化預防醫學中的深度應用。

爲了突破上述瓶頸,寧波大學研究團隊將目光投向了中紅外光纖倏逝波光譜技術。這項技術就像給分子做“指紋識別”,能夠通過檢測化合物分子對中紅外光的共振響應,實現無標記的汗液代謝物成分分析。硫系玻璃由於其寬的紅外透過範圍和優異的成纖能力,被認爲是中紅外光纖倏逝波傳感的理想材料。同時,作爲一種半導體材料,硫系玻璃還具有典型的熱敏電阻效應,使其在電阻式溫度傳感方面具有極大的應用潛力。然而,由於硫系玻璃的熱穩定性、紅外透過性和半導體特性之間存在此消彼長的矛盾,其在紅外-溫度複合傳感方面的潛力始終未得到充分發揮。在這樣的背景下,研究團隊開展了這項工作。

“豈不是可以實現多參量傳感的突破?”

事實上,一切始於一個看似簡單卻意義深遠的發現。基於硫系玻璃光纖的倏逝波傳感特性與半導體特性,單一的紅外倏逝波傳感與溫度傳感研究均已有了顯著進展。如果能將這兩種特性巧妙結合,豈不是可以實現多模傳感的突破?帶着這個想法,他們開始了這一課題。

研究團隊通過大量調研國內外相關文獻,以期解答以下關鍵問題:第一,這樣的多功能傳感特性究竟能夠應用於哪些方向?第二,既然硫系光纖在這兩個傳感方面都有一定進展,爲什麼還沒有人將它們結合起來?是技術難度太大,還是應用前景不明?這兩個問題就像兩個“謎題”,驅使着他們不斷深入探索。通過文獻調研和理論分析,他們首先明確了體表生理多參量監測這一研究方向。這個想法讓研究團隊興奮不已,因爲他們意識到這可能是一個新的技術突破。

確定應用方向之後,他們開始投入到硫系光纖的製備和性能測試中。然而,這個看上去簡單的工作做起來卻不像想得那麼順利,研究團隊很快遇到了一個看似不可調和的矛盾:即想要協同優化硫系玻璃的半導體特性與光學特性就像在蹺蹺板上保持平衡一樣困難。當他們提高材料的半導體特性時,其光譜透過範圍和光纖損耗都會顯著惡化;而當維持較好的光學特性時,又會影響光纖的導電特性,導致無法捕捉到穩定的電信號變化。剛開始,由於對這些性能間的權衡關係認識不夠深入,他們就像在迷宮中打轉,走了許多彎路,不斷嘗試了各種玻璃組成,但都以失敗告終。

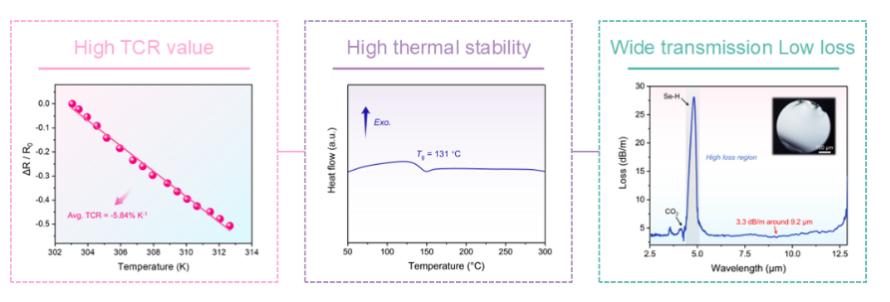

但在經歷長達幾個月的試驗和失敗後,他們逐漸摸索到了這一問題的癥結所在,並且找到了突破的方向。林常規告訴 DeepTech:“關鍵的轉折點出現組成的確定上,經過大量的試驗和優化,我們終於找到 As3Se5Te2 這個最佳組成,它既能保持良好的光學性能,又具備出色的電學特性。”

圖 | As3Se5Te2 光纖優異的光電特性(來源:Light: Science & Applications)

確定最優組成之後,他們隨即投入到光纖製備工藝的精細優化中。這一過程中每一個細節都要精益求精:先要製備出高純度的光纖基質玻璃,才能拉制出低損耗的光纖,從而獲得高信噪比的光譜信號。從材料提純、拉絲到後續測試,整個工藝鏈條環環相扣,容不得半點疏漏。

隨後,他們將攻關重點轉向光纖性能的測試和應用驗證。這個階段就要用實實在在的數據來證明這一技術突破。在這一階段,根據前期所能實現的性能指標,他們通過持續優化光纖結構設計、迭代製備工藝與測試條件,對光纖的傳感性能進行了全方位的評價。每一次測試都像是一次“考試”,檢驗着前期工作的成果。經過大量實驗數據的累計和分析,研究團隊逐漸釐清了硫系光纖的紅外-溫度複合傳感機制,並發現了其獨特的優勢所在,並通過人體運動測試則驗證了技術的準確性和可靠性,證明了這項技術在實際應用中的巨大潛力。

回顧整個研究過程,深刻體會到科研工作的不易。從最初的靈感閃現到最終的技術突破,每一個階段都充滿了挑戰和驚喜。雖然過程曲折,但正是這種執着的探索精神,讓研究團隊最終“淬鍊”出了這項具有重要應用價值的技術成果。

圖 | 人體運動監測過程(來源:Light: Science & Applications)

“換個思路天地寬”

“這次研究使我深刻體會到了科研中‘換個思路天地寬’的道理。”林常規感概道。工作前期,他們一直朝着熱電效應的方向努力,希望利用這個機制來實現溫度傳感。但是,研究幾個月之後,他們發現光纖的低電導率和高長徑比嚴重影響了熱電信號的穩定性。

回憶起那段迷茫的過程,林常規苦笑道:“數據總是跳來跳去,讓人抓狂。那段時間就像鑽了牛角尖,一直想着如何優化組成來穩定信號,試了各種配比和工藝都不理想。”直到一天團隊例會討論時,本次論文的第一作者傅燕青博士和共同通訊作者康世亮研究員突發奇想,既然電壓信號那麼不穩定,爲什麼不直接測電阻的變化呢?

這個看似簡單的建議卻爲研究團隊找到了突破方向。抱着試試看的心態,改變了測試方式。沒想到這一試帶來了巨大驚喜,硫系玻璃較寬的帶隙,再加上人體體溫處於相對較低的溫度區間,使得電阻式溫度傳感在這一溫度範圍內表現出了極高的靈敏度和優異的線性關係。這個經歷讓研究團隊深刻體會到,科研不能停留在固有思維裏。有時候換個思路,“死衚衕”瞬間就變成了“陽關大道”。

最終,相關論文以《通過單一硫屬化物光纖實現紅外-溫度雙重傳感,解鎖體表生理演化的奧祕》(Unlocking body-surface physiological evolution via IR-temperature dual sensing with single chalcogenide fiber)爲題發在 Light: Science & Applications(IF 20.6),寧波大學傅燕青博士是第一作者,林常規和寧波大學康世亮研究員擔任共同通訊作者 [1]。

圖 | 相關論文(來源:Light: Science & Applications)

談及這項技術的未來發展方向,林常規表示團隊已經制定了清晰的路線圖,“雖然我們取得了階段性突破,但距離真正的臨牀應用還有很長的路要走”他坦言道。

首先,在技術深化方面,研究團隊計劃通過光纖結構的創新來進一步提升傳感性能。雖然目前已經實現了對個別生物標誌物 0.1% 的檢測限,但仍還有很大的提升空間。因此,他們的後續目標是將檢測限再降低一個數量級,同時進一步提高靈敏度,這樣就能捕捉到更加微弱的生理信號變化,爲早期疾病診斷提供更加精準的數據支撐。

其次,要着力優化整套測試設備。現在的實驗室級設備雖然功能強大,但體積龐大、操作複雜,距離實際應用還有一定距離,而只有開發出小型化、便攜式的檢測設備,才能讓用戶能夠像使用智能手環一樣方便地進行健康監測。

參考資料:

Fu, Y., Kang, S., Zhou, G. et al. Unlocking body-surface physiological evolution via IR-temperature dual sensing with single chalcogenide fiber. Light Sci Appl 14, 173 (2025). https://doi.org/10.1038/s41377-025-01840-y

運營/排版:何晨龍