2025年7月28日12時00分,北京市氣象臺升級發佈暴雨紅色預警信號!這輪從7月23日開始的北京強降雨,迎來了頂峯。

據北京市氣象局信息,本輪降雨截至7月29日11時已持續147小時,從7月23日8時至29日11時,全市平均降水量210.4毫米。密雲區郎房峪累計最大降水量可達573.5毫米。573.5毫米的降水量是什麼概念?對比2023年密雲區平均降水量466毫米的數據,真可以說是“下一天頂一年”,其影響之大,可想而知。

7月28日,密雲水庫開閘泄洪。 圖/視覺中國

北京山地丘陵面積佔比約62%,山區,正成爲了此次暴雨的“風暴眼”。目前北京密雲、懷柔、房山等地累計轉移80322人。儘管7月29日7時10分,北京市氣象臺降級發佈暴雨黃色預警信號,14時30分,解除暴雨黃色預警,但洪水等自然災害,依然在影響着北京山區各地,以及河北興隆、天津薊州等地的山區。這場暴雨,依然在牽動着無數華北大地居民的心。

爲什麼北京夏日暴雨如此劇烈兇猛?此次北京暴雨主要集中在北京山區,尤其是北部山區,且山區短時雨強大。北京北部的密雲、懷柔、平谷、延慶等地,爲什麼又成爲了此次暴雨的焦點地區?

-01-

密雲水庫泄洪!

北京的“生命線”密雲有多重要?

此次北京暴雨影響最大的區域之一,便是北京東北部的密雲區。上週末,密雲便因超過300毫米的最大降水量,成爲暴雨重災區。爲應對後續來水,根據全市防汛工作統一部署,自7月27日15時以來,密雲水庫持續向下遊泄流,截至7月29日6時已累計下泄水量達1.2億立方米,換句話說,約等於泄流了8.5個西湖的水量。水庫下游的潮河、白河等河流,如今正水深流急,面臨嚴峻挑戰。

密雲區古北口鎮司馬臺村遭遇強降雨天氣,水體泛黃渾濁。 圖/視覺中國

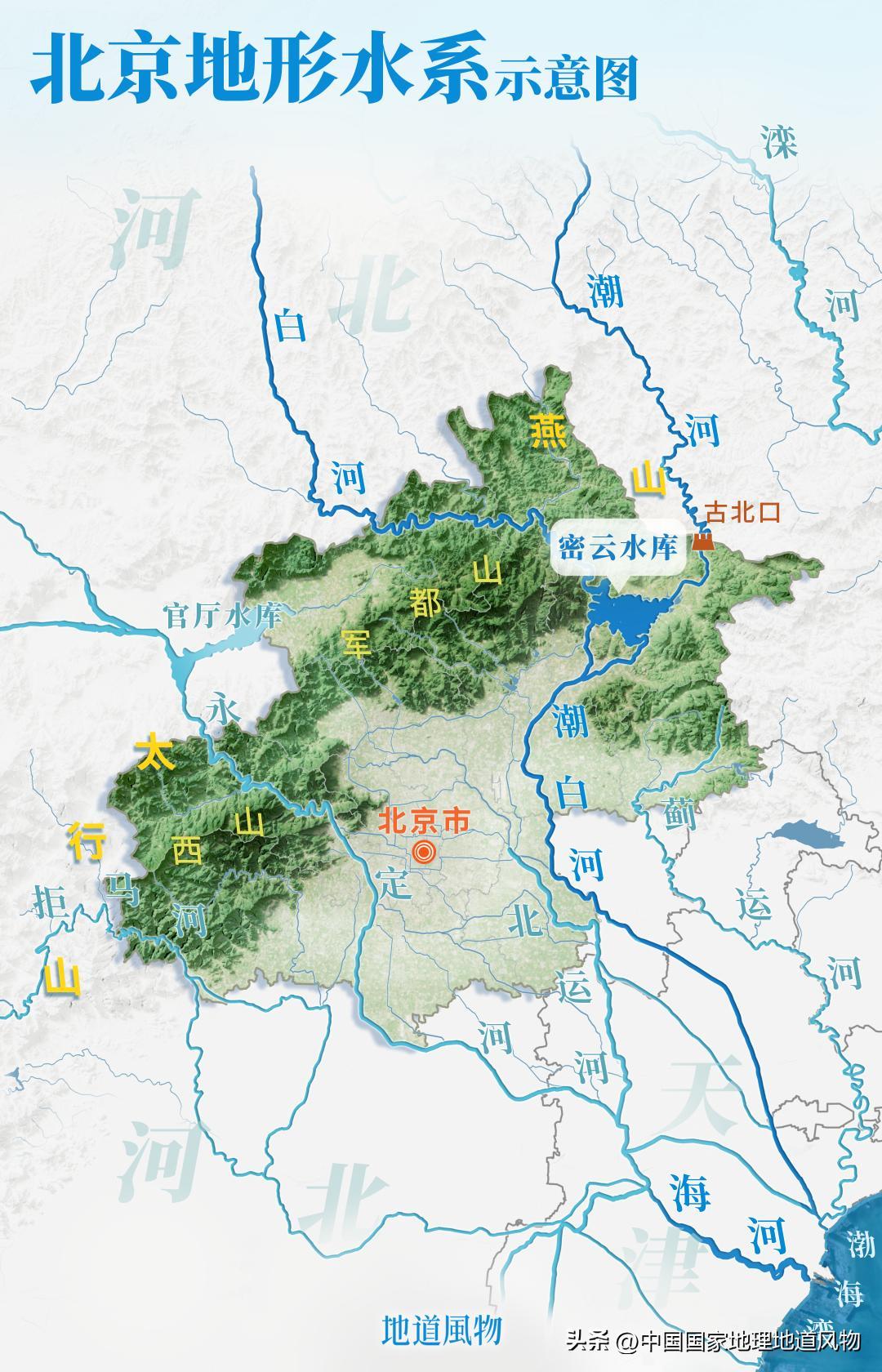

密雲,這處北京東北部的重鎮,其重要性因此尤爲凸顯。如果說燕山與太行山脈是兩扇護佑北京平原的巨大門戶,那麼密雲正是坐鎮燕山山脈的鎖鑰之地。密雲現存明代長城182.97公里,佔比超北京市長城1/3,可見其重要性,其實這也反映了北京北部燕山山脈的地貌特點。

北京地形水系示意圖。 製圖/夜鳴蟬

由於特殊的地質構造,燕山的主脊線並不明顯,並沒有成爲水系的分水嶺。潮河和白河等河流直接從北向南“切穿”燕山,形成衆多天然孔道。著名的“古北口”便位處潮河切穿燕山的豁口處。

古北口坐落在臥虎山長城、蟠龍山長城之間, 是燕山山脈中的交通要衝。 攝影/楊東

燕山山脈地形成型較早,山地抬升與河谷下切作用微弱,這使得河流能沖刷出一些開闊平地。如果把地圖攤開,密雲的形狀就像一片自燕山山脈生長出的樹葉,潮河和白河正如同兩條“葉脈”,交匯形成了一片沖積扇平原——密雲平原。

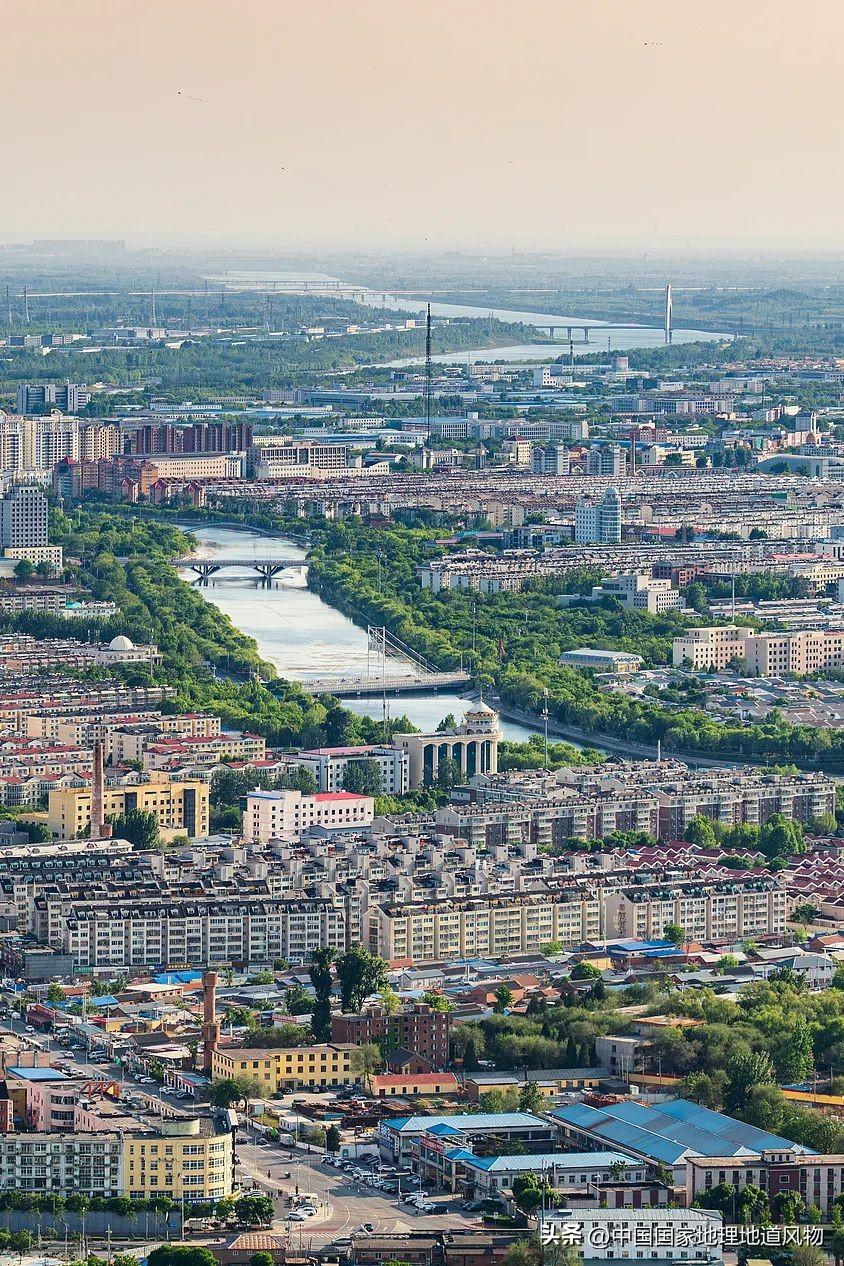

遠眺白河穿過地勢平坦的密雲城區。 圖/視覺中國

一條條跨越燕山的河流,讓密雲平原水源豐沛。尤其是潮、白兩河在密雲南部彙集爲潮白河後,可以爲北京東部,乃至河北東部、天津提供豐沛水源。但與此同時,每逢暴雨,也帶來了嚴重的水患。於是,密雲水庫應運而生。

航拍北京密雲水庫全景。 圖/視覺中國

1958年,密雲水庫開始修建,它坐落在潮、白河中游偏下,旨在攔蓄其水流,兩年之後,密雲水庫落成。如今的密雲水庫面積約等於150個昆明湖,總庫容達43.75億立方米,位居北京之最,也是華北地區第一大水庫。

有着白河,潮河、內湖三個庫區的密雲水庫,形似等邊三角形,控扼住白河,潮河兩條巨龍,在2014年南水北調中線工程馳援北京,擔負起市區飲用水主力之前,密雲水庫是北京供水的主力,還曾爲河北和天津部分地區供水。如今,密雲仍然作爲北京重要水源地,承擔起平時涵養北京生態,危急時刻抵禦北京洪災的職責。

夏日的密雲水庫與明長城五座樓段同框。 圖/視覺中國

若從密雲出發,我們便會發現,無論是此次降雨的核心地帶北京北部的密雲、懷柔、平谷、延慶等地,還是到每年夏天都會大力預防洪災的北京西部房山、門頭溝等地,都有一個共同的特徵——位處山區。而北京此輪夏季暴雨的成因,正與北京的山區息息相關。

-02-

山地,爲什麼成爲了北京的“雨窩子”?

北京的山地丘陵面積約佔北京整體面積的62%,換句話說,北京,也可以算是座“山城”。此次北京乃至華北平原的極端暴雨,成因非常複雜。但北京山地降雨的主要原因,核心便是 “地形抬升”——即氣流遇到山被迫往上爬,水汽冷凝成雨。

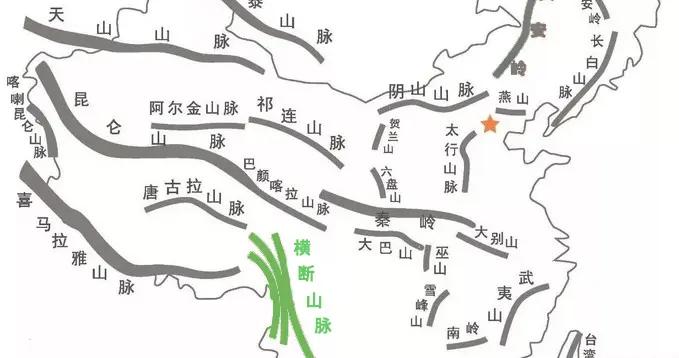

北京山地以昌平區南口鎮關溝爲界,以西的山地總稱西山,屬太行山山脈;以東的山地總稱北山,屬燕山山脈。兩列山脈環抱着坐落在華北平原北部的北京城,學者們給這一格局取了個形象的名字——“北京灣”。

被羣山環抱的北京城區。 攝影/周昫光

每逢7-8月,夏季風帶來暖溼氣流,讓副熱帶高壓北抬,像 “傳送帶” 一樣把南方的水汽送到華北;冷暖空氣則在燕山與太行山範圍形成鋒面,暖溼氣流遇山抬升,水汽凝結成雨。加上夏季地面升溫快,空氣對流旺盛,容易觸發雷陣雨。

兩大原因,造就了北京降水集中在夏季,且暴雨多的特徵。其實,北京突降猛烈暴雨,在歷史上並不少見。早在漢朝時期,便有“燕王都薊大風雨,拔宮中樹七圍以上十六枚,壞城樓”(《漢書·五行志》)的記錄。往近了數,2012年“7.21北京特大暴雨”、2023年“杜蘇芮”颱風華北暴雨,無不讓北京拉響暴雨警報。

北京青年路,路人在暴雨中趕路。 圖/視覺中國

那麼,爲什麼這次降雨,北京北部山區首當其衝?一般來說,夏季東南風送水汽,北京西部山區的房山、門頭溝等地先 “攔截” 水汽,成爲夏季降雨重心,北部山區的密雲、懷柔等地則受偏北氣流影響多,降雨季節稍分散,春秋也有一定量,整體強度比西部略低。

但此次降雨情況特殊。據中國氣象頻道氣象分析師信欣分析,此次降雨時,北京正好處在西南氣流的副高邊緣,降雨雲帶是由西南向東北方向移動,遇到密雲、懷柔的山區,便形成迎風坡,使得氣流進一步發展旺盛,而同時高空又是西南風,一系列雨團就會如同“列車”,不斷沿着西南氣流向東北方向移動,造成“列車效應”,才導致了此次猛烈降雨。

若我們去進一步深度關注北京的山區,便會發現山與水的互動,正是理解北京城前世今生的重要元素。北京五大水系均出自太行山、燕山一線,乃至更遠的高原山地。譬如北京“母親河”永定河,便是從晉北高原而來,在太行山下肆意奔騰,從北向南扇形擺動,成爲北京古城建城的地貌基礎,也形成無數的古河道。這些古河道所遺留而成的水域,今天個個大名鼎鼎:積水潭、什剎海、北海……無不成爲北京水系裏的明珠。

永定河流經北京門頭溝落坡嶺。 圖/視覺中國

元朝至元四年(公元1267年),元世祖忽必烈命令劉秉忠在北京興建元大都。考慮到遊牧民族逐水草而居的特點,這座新建城市正是依託積水潭(今什剎海水系),於積水潭東岸設立基點,向南形成全城設計上的中軸線。沒錯,北京的中軸線乃至今日北京城的基本格局,正是依山而定,依水而生。

自什剎海遙望北京CBD。 圖/視覺中國

經歷數百年發展,北京形成了“六海映日月、八水繞京華”的水系格局,而來自北京西部、北部山區的諸多河流,滋養了華北大平原上的千家萬戶。山區居民所面臨的洪水災情,如今正在受到八方關注。

好消息是,隨着7月29日14時30分北京市氣象臺解除暴雨黃色預警,本輪北京強降雨暫時告一段落。祝願山區的洪水能夠儘快退去,居民早日恢復到平靜的生活日常。

7月29日下午,北京主城區雨後天晴,圖爲永定門城樓。 圖/視覺中國

文 | 蘋果

圖片編輯 | 感恩的心

設計 | 九陽

封圖 | 視覺中國

頭圖 | 視覺中國

參考資料

《北平歷史地理》侯仁之

《北京海淀附近的地形水道與聚落

——首都都市計劃中新定文化教育區的地理條件和它的發展過程》

呂金波

《沿着北京灣走來的老祖宗們》

楊蕭楊

《風物中國志·密雲》

審稿專家

卞贇 中國科協氣象學顧問

微博@卡贊