作者|阿楚

“這彈弓能打走鬼子。”

“還有一年日本會宣佈無條件投降。”

舉槍自殺都被埋了,最後也能活下來。

“嚴打”抗日神劇已經過去十多年,然而堪比“手撕鬼子”的離譜劇情在抗戰短劇裏又掀起了一波神奇操作。

從熱力榜來看,抗日諜戰短劇在短劇大盤裏幾乎是“隱形賽道”,整體盤子很小。據娛樂資本論統計,近三月內抗日諜戰或軍事類短劇的熱度普遍偏低,紅果平臺熱度均值保持在1500萬左右。

4—6月抗日諜戰短劇

但這並不意味着用戶對這個品類不感興趣,有製片人向娛樂資本論表示,抗戰劇本身有一批忠實的電視臺觀衆,以及他們對戰爭爆破場面有一定的需求,手機上的抗戰短劇確實不夠討好。

分析目前的市場,部分抗戰短劇延續了抗日神劇的“神”邏輯,爲了在幾分鐘內抓住眼球,村民靠彈弓擊潰日軍、童子軍繳械正規軍、中槍者死而復生……這些刻意製造的“爽感”,把浴血奮戰的歷史簡化成“過關遊戲”。

更令人憂心的是穿越元素的濫用:帶手機回1944年“劇透”勝利,看似創新,但是手機信號的獲取成了邏輯漏洞,也在現實層面上抽離了抗戰勝利的艱辛底色,變成了“金手指”。

當抗戰精神被過度謳歌,被批量化製作,捲入流量邏輯的漩渦中,就難免陷入被異化的風險,苦難被娛樂化、英雄被扁平化處理,作品的價值導向在這個過程中逐漸偏移。

AI作圖 By娛樂資本論

觀衆對抗戰歷史的集體記憶,本是這類作品最深厚的土壤,可這片土壤在經過抗日神劇的傷害後,現在又面臨着“短劇”新一輪的破壞。在創作層面的失序,給暗淡的市場表現更添了一層爭議的陰影。最終,這些短劇似乎正在以“紅色”之名,成爲消解歷史厚重感、消解民族記憶的快消品。

大刀打槍械、自盡也能活,戰爭被簡化成“兒戲”

傳統抗日神劇走的是武俠片的路子,主角“飛檐走壁、徒手格鬥”大量借鑑了武俠片的誇張表現。

這種飽受詬病的“我方高能、敵方低智”模式,在短劇時代非但沒有被摒棄,反而被推向更加荒誕的極端,成爲一種系統性“降智”策略。其核心邏輯在於,爲了在極短時間內製造“爽感”高潮,不惜犧牲歷史邏輯、軍事常識與人物塑造的真實性。

最典型的情況是,“我方神化”登峯造極。

短劇《剿滅鬼子》裏,日軍去村裏尋找寶藏,村民爲了挑釁日軍就用彈弓將日軍劫殺在半路,日本軍官當場倒地抽搐。爲了徹底將他們趕出村子,村民們開辦“武術速成班”,這些村民前一秒還是一羣普通人,後一秒就能用不熟練的動作將日軍打得屁滾尿流。

而《烽火正當年》裏,主角下村抓壯丁,身爲主角妹妹的國民黨軍官正帶着護衛外出執行任務,一大一小兩個孩子見他們行蹤可疑,不僅偷偷放走了她們的馬,還直接用木戟將兩名國民黨軍官摁倒在地,僅是孩子就具有高度的偵查能力和輕鬆制服正規軍的武力值。

其次則是日軍,被矮化爲毫無威脅的“紙片人”。

抗戰短劇《七七事變,師父讓我下山》剛學武下山歸來的主角爲救被日軍抓捕的村民,竟僅憑一把大刀就敢直面裝備槍械的日軍。荒誕的是,手持手槍的日本軍官就像被按了暫停鍵的站樁NPC,既不瞄準射擊,也不指揮手下反擊,就那麼直挺挺地杵在原地,靜待主角一步步走近,在他手起刀落間被輕鬆斬殺,不管主角戰鬥力如何,僅靠日軍的“降智”表演,主角就能“一鍵通關”。

除了武力值的巨大差距,諜戰細節更是經不起推敲。

《海城諜影》裏情報處王處長爲證明自己不是共黨,給知情人打電話,但聽筒和話筒反着拿,生怕觀衆看不出“傻子操作”。《這盛世如你所願》更是犯下顛覆時空的致命硬傷,故事背景明明設定在2004年,主角卻堂而皇之地拿着第一代蘋果手機聯繫他以前的領導,全然不顧蘋果手機2007年才正式問世這一事實。

這些經不起推敲的細節與設定,不僅是對觀衆智商的挑戰,更赤裸裸地暴露了製作方在歷史考據上的懶惰以及劇本打磨上的敷衍。

死亡在短劇中也變得隨意至極,抗日神劇中人物心臟中槍還能救,抗日短劇裏的主角舉槍自殺都被埋了也能活。

《火種》裏主角兒子爲了保護父親的臥底身份,毅然舉槍自盡。主角在亂葬崗找到兒子遺體後,親手將他埋到土裏,還堆起了墳頭,可就在主角剛轉身離去時,被深埋在墳裏的兒子竟然破土動了手指。兒子的死而復生,完全沒有邏輯鋪墊,純粹爲了強扣“精神火種永不滅”的主題,讓劇情淪爲荒誕笑談。

《海城諜影》裏主角被情報機構認爲是殺害漢奸的兇手,在審訊中中彈死亡,鏡頭清晰展現了他中彈後的痛苦掙扎,任誰看都是無法挽回的死亡結局,可最後一集林逸飛卻毫無徵兆地奇蹟生還,聲稱是女主父親救了他,最後和女主手牽手走向所謂的圓滿結局。

這種爲結局圓滿而無腦復活的劇情設置,只顧“主角怎麼都贏”的爽文套路,主角大開金手指的碾壓,抗戰時的苦沒感受到,觀衆記住的只有轉瞬即逝的爽感,短劇自然而然陷入“越離譜越有話題”的惡性循環,讓觀衆在廉價的快感中漸漸遺忘歷史的真相。

穿越淪爲噱頭,歷史被架空

誠然,創新是影視作品的重要手法。

但在短劇中,往往會爲了突破題材同質化,將穿越、奇幻等元素嫁接在抗日諜戰短劇上,一旦控制不住尺度,花哨設定變成了自我拆臺,抗日諜戰劇淪爲了娛樂喜劇。

短劇《重回1944:我在東北打鬼子》結合了“穿越”元素,讓身爲中國軍人的男主王小豪帶着現代全套設備重走戰爭路,他用無人機探尋敵人部署,再用哭喪的聲音掩蓋無人機的嗡嗡聲,現代技術在戰場“開掛”的操作無可厚非,觀衆也能欣然接受。

可後續王小豪掏出手機,在1944年的密林裏刷出4G信號,爲了給女主證明自己來自未來,男主展示給她日本投降的視頻畫面,劇情瞬間塌方,沒有基站、沒有衛星、沒有集成電路,卻憑空有了信號,甚至還能邊充電邊下載。結果,原本可以出彩的“現代戰術VS舊日軍”對決,被評論區一句“這手機怎麼有網”直接帶出戲。

紅色敘事裏的“新”,只能做放大鏡,不能做哈哈鏡。把真實事件當成基底,再往上疊加場外信息也是穿越劇常規的“加法”操作,但一旦加入信息過載的“歷史致敬”,反而會稀釋了歷史。

這些看似花哨的“創新”,如果只剩形式,就會把真實事件架空成模糊背景。當被強行塞進短劇中的創新只用來掩蓋邏輯硬傷時,抗日只淪爲噱頭,歷史也完全失重,成爲了茶後飯餘的消遣娛樂。

道具“窮”到穿模,抗戰只剩嘴炮

抗日諜戰類題材在短劇市場上並不稀缺,卻始終難覓爆款蹤影。

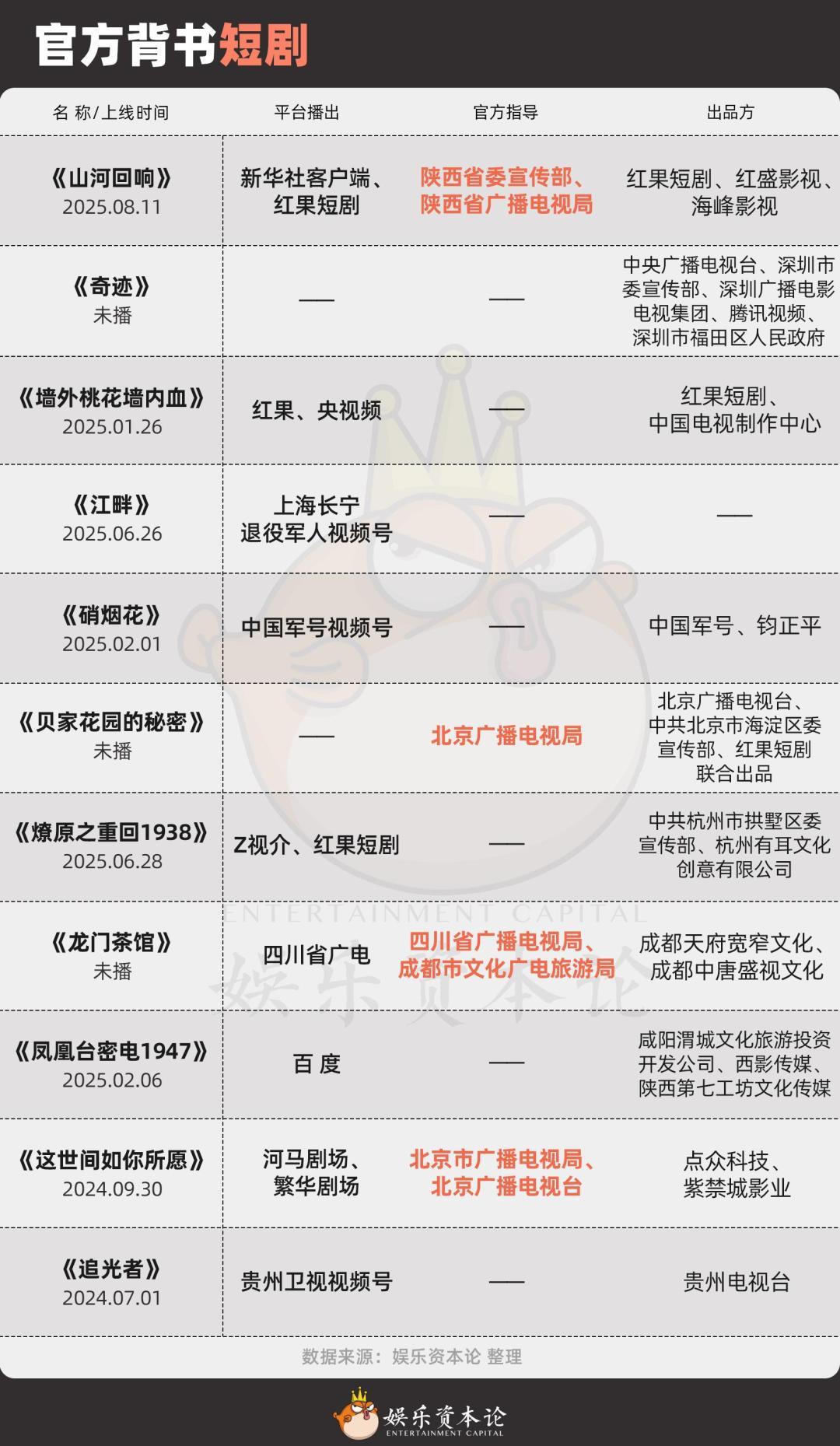

一方面是比較優秀的有相關單位指導的作品,但這些作品品質與大衆真實討論熱度存在割裂。

二是紅色題材的“歷史真實”對服化道、爆破戰爭場景要求高,不得不提高製作成本,而這恰恰與短劇“低成本、快產出”的製作邏輯相悖,一定程度上制約了製作方對抗日題材的創新嘗試。

之前傳統抗日神劇中女戰士穿黑絲皮裙、小皮鞋,男戰士的腦袋頂着十級颱風也吹不動的摩絲髮型就經常被吐槽。

其實,抗戰時期軍民服飾多是補丁摞補丁的粗布麻衣,《我的團長我的團》裏軍人服裝是肉眼可見的髒,身上更是黑的可怕,頭上頂着雞窩頭,多數長劇作品在服化道上仍然帶有基本的年代質感,八路軍的綁腿沾着泥土,在視覺上至少能搭建起讓觀衆勉強代入的歷史場景。

而抗日短劇的服化道常常粗製濫造,廉價服裝上沒有絲毫灰塵和做舊,透着批量生產的痕跡,《重回1944》男女主的棉布衣服挺括得沒有一絲褶,八路軍的便衣也剪裁利落,領口袖口毫無磨損,更別提象徵艱苦生活的補丁或污漬,更像是精心準備的“角色扮演“戲服。

在道具上能看出用心,但也沒盡全力。《暗夜玫瑰》的“駁殼槍”一出,塑料槍身的合模線在近景裏明晃晃地拉了一條“高光”,觀衆想裝瞎都難。

更多抗日短劇爲了節約經費,槍戰中子彈直接省下一萬發,全靠演員擺pose,後期“嘭”一聲貼圖+特效了事。

傳統抗日神劇一邊離譜一邊還真的花錢在特效、動作指導上,至少打鬥場面不少。而抗日短劇沒錢設計動作,就讓角色多動嘴。

短劇《火種》裏主角頂替軍統身份的計劃即將暴露,他不但不跑不藏,還爲了救兒子主動走上街頭暴露行蹤,和認識他原身的反派陳書堯就地站街開噴,十集裏全是就確認身份你來我往“臺詞Battle”,成功把諜戰變成口炮辯論戰。

抗日諜戰短劇受限於每集1—3分鐘的體量,本就難以承載複雜的歷史敘事,更應該多參考成熟的創作範式。

同樣是抗戰,四行倉庫的八百壯士在縱深火海中用肉身填彈孔,而部分抗日短劇直接用“零代價勝利”的敘事把先輩用血寫下的“一寸山河一寸血”稀釋成了輕飄飄的“開掛通關”,英雄似乎只剩下“刀快”“槍準”兩個標籤,抗戰敘事便從“人”的史詩退化成“超人”的爽劇。

在紅色題材成爲新風口當下,如何平衡創新與敬畏,避免短劇神劇化,避免其變成一場“流量生意”,這是創作者必須直面的核心命題。

1分鐘速讀本文:

這篇文章主要吐槽了當前抗日題材短劇中存在的各種離譜現象,總結起來就是三個“雷點”:

戰鬥力崩壞

抗日短劇把敵人弱化成“紙片人”,出現村民用彈弓打鬼子、童子軍繳械正規軍、大刀砍槍械等反常識劇情。

更誇張的是主角中槍自殺被埋了還能復活,戰爭被簡化成“開掛遊戲”。

穿越變鬧劇

加入現代元素本可以創新,但出現“1944年刷4G信號看日本投降視頻”這種漏洞。

歷史厚重感被消解成“金手指爽文”。

窮且敷衍

服化道粗糙到塑料槍合模線明顯,八路軍衣服嶄新無補丁,戰爭場面全靠嘴炮和貼圖特效。

核心問題:這些短劇爲追求“爽感”過度簡化歷史,把英雄塑造成“超人”,把苦難變成娛樂快消品。雖然抗日題材有觀衆基礎,但粗製濫造+神劇化操作正在消耗觀衆信任。