你有沒有發現,萬聖節變裝遊行,在全世界都越來越流行了?

最近幾年,不僅歐美,在東京、首爾、曼谷、香港乃至中國其他城市,奇裝異服的年輕人,在萬聖節,自發走上街頭,扮演網絡熱梗、熱門角色、社會名人,彷彿正在進行一場大型cosplay狂歡現場。

而且,其熱度逐年上升,東京、首爾的街頭甚至一度因爲過度狂熱,引發騷亂。每年這一天,警察都得嚴陣以待!

各地年輕人,現如今,都快要把萬聖節這個西方傳統“鬼節”,改造成“萬梗節”了。神祕、恐怖的氛圍不斷減弱,扮演鬼怪的人也越來越少,反而是網絡熱梗在街頭亂飛。

那麼,問題來了!

· 萬聖節變裝遊行的熱度爲何在逐年升高?

· 世界各地的年輕人爲什麼要在街頭“裝瘋賣傻”?

· 它是如何快速傳播演變成一場全球狂歡的?

今天,我們就從社會學的角度來拆解這場“節日狂歡”的背後邏輯——它如何與消費主義、全球化以及新部落主義化糾纏在一起?

這場看似“胡鬧”的集體釋放與身份表演的派對,爲何是宣告社會進入全新時代的標誌?

法國社會學家馬費索利認爲,人類社會正在開啓一個全新的時代——新部落主義時代!

那麼,什麼是新部落主義時代呢?

他認爲,今天的年輕人,越來越不再依附於家庭、宗族、村落、民族等固定身份,而是走向短暫的、匿名性的、可選擇性的“情感部落”,他們以興趣、愛好、消費認同爲名目聚在一起。前工業社會中,感性的象徵性的儀式性的共同體部落精神在當下社會正在迴歸。

萬聖節變裝遊行就很好地符合了這種新部落主義時代的特徵,它是無組織的自發行動,是人們在享受氛圍,共享情感的一種集體歡騰!

《星期三》

這種新部落主義精神又爲何出現復興了呢?

這種節日狂歡其實是失落了一段時間的民間行動!在古代很常見!

俄羅斯文藝評論家巴赫金就描述過,在中世紀歐洲,每到愚人節、豐收節期間,人們戴上面具,裝扮成鬼神,用粗俗、戲謔、誇張的語言和身體表演,上演對各種宗教和世俗權威的戲仿和嘲笑,人們暫時推翻日常秩序,釋放被壓抑的慾望和生命力。那是一個人人蔘與的“反日常的節日世界”。

在中國古代也一樣。廟會、燈會等各種節日裏,民衆也是戴着各種面具,裝扮成鬼、神、靈獸遊行,在笑與鬧中共同體驗集體歡騰與生命的狂歡。

在巴赫金看來,這種節日狂歡是一種“短暫的解放”,人們暫時擺脫社會等級、身份區隔,打破日常的嚴肅和禮節,以宗教爲紐帶,在非理性與想象力的海洋裏重建和凝聚共同體。

《錦繡芳華》

可是,進入現代社會之後,這種節日狂歡隨着現代社會的祛魅化,卻逐漸在社會之中衰落了。

社會學家馬克思·韋伯認爲,現代社會的重要特徵之一就是“祛魅(disenchantment)”。宗教、死後世界、巫術、迷信、非理性、神祕主義等都被社會有組織地剔除出去,被經濟合理性、世俗內禁慾、計算、效率、規則、契約、結構、秩序所取代。

現代社會是極端面向現世的,拒絕談論任何超驗的事物,敵視非理性。一方面,社會變得井然有序。但是,那種象徵性的、情感性的集體狂歡精神卻一步一步弱化下來了。

然而,當下社會中的萬聖節變裝遊行,卻又開始復活前工業時代的節日狂歡。

它是一個大衆自發參與的,無論階層、民族、性別、性取向,所有人在裝扮一番之後,暫時解除身份區隔,短暫顛覆原有的社會結構秩序,他們藉助節日,通過角色扮演、網絡文化,表達戲謔與戲仿,在有限的時間裏,享受一種瞬時的、活在當下的、遊牧式的狂歡!整個過程是象徵性的感性的,而不是肅穆的理性的,人們彷彿正在重新召喚失落已久的“部落精神”。

《黑白魔女庫伊拉》

這種復興,被馬費索利稱作——社會的再魅化。那麼,當下社會,爲什麼重新“再魅化”了呢?

如果你仔細觀察,就會發現,“再魅化”在社會的各種角落之中都有所體現。如最近在發達國家,各色新興“宗教”不斷出現,神祕主義、占卜、心靈療愈重新復興。其實,萬聖節變裝遊行和這些社會變化,是同一個再魅化趨勢的一部分。

它們有一個共同的特徵,就是在“販賣”一種世界觀。這種“世界觀販賣”,其實也流行於日常文藝消費之中。如漫威電影宇宙、哈利·波特、賽博朋克、日本動漫……這些作品,越來越不再滿足於講一個故事,而是在構築一個完整的世界觀系統。每一部作品都是一個“可以居住的宇宙”,讓人沉浸其中。

日本動漫就是其典型。日本學者大塚英志在《物語消費論》中就指出,從20世紀70、80年代開始,日本出現了大量“御宅族”。

所謂御宅族的特點是,他們比起現實生活,更熱衷於虛擬世界,試圖在現實中復刻動漫生活方式:玩各種cosplay、收集昂貴的動漫手辦、沉溺於同人創作、遊蕩於動漫主題餐廳、談二次元戀愛。他們不只是消費角色,而且是在消費一種完整的意義體系——一種可替代現實的“世界觀”。

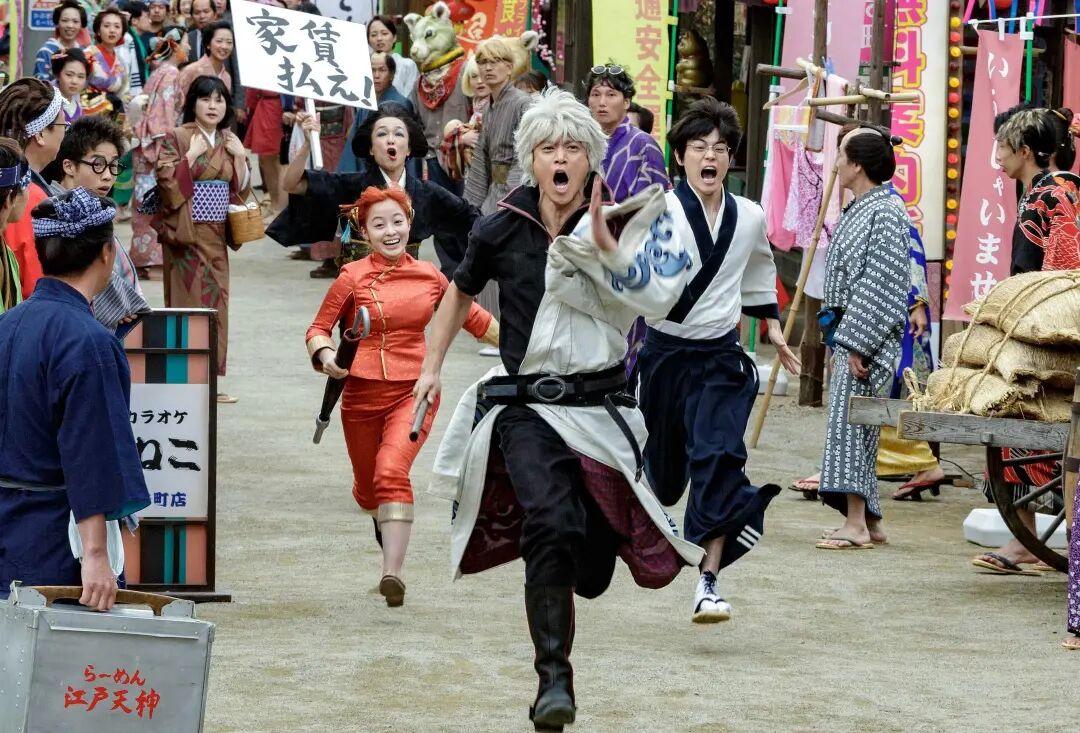

《銀魂》

那麼,爲什麼出現這種消費世界觀現象了呢?這又是如何和我們今天要講解的萬聖節變裝遊行產生了聯繫呢?

在很多研究者看來,這種再魅化是二戰之後,宏大敘事的弱化,導致人們從虛擬敘事中尋求意義的結果。所謂宏大敘事,就是國家、民族、宗教這種能爲人生提供統一意義的敘事框架。它告訴你“爲什麼活着”“要爲誰奮鬥”。

在一戰、二戰之前,尤其是日本、德國,人們深信民族主義、信仰國家神話。社會高度組織化,個人被納入龐大的集體機器中,人們統一在同一個宏大目標之下,熱衷於邁向民族共同體的復興。這個時候的社會是高度組織化、結構化的,這樣的社會雖然壓抑,人們卻可以在民族主義意識形態裏,尋求得到生活的意義。

但一戰、二戰的慘劇,讓人們徹底懷疑這種敘事。於是,舊的國家神話崩塌了。緊接着,戰後六七十年代,左翼革命成爲新的信仰。學生運動、反戰運動、平權運動此起彼伏,年輕人試圖在“烏托邦革命”中重建意義。但當冷戰對立弱化、理想破碎之後,信仰再次坍塌。

《銀魂》

接下來發生的事,就非常戲劇化了。從80年代開始,一些國家原本激進的左翼革命者們,竟然紛紛轉向了宗教與靈脩。比如日本的奧姆真理教,它的核心成員來自左翼學生團體。日本赤軍解體後,也有人投入冥想與靈性修行。在美國,新左派運動也演變成“新靈性運動”,反越戰的嬉皮士們紛紛轉向冥想、瑜伽、生態靈性。在拉美出現瞭解放神學,在歐洲出現了“靈性左翼”。看似完全對立的“靈脩”與“革命”,居然在歷史上完成了一次奇怪的聯姻。

爲什麼呢?明白這裏的邏輯,就可以查清楚萬聖節變裝遊行興起的源頭。

因爲左翼革命其實是宏大敘事的終結者。他們批判國家神話、宗教意識形態,提出“所有宏大敘事都是幻象”。他們要打碎一切統攝性的意義系統,讓每個人自由、多元、差異化。今天的所謂白左,就是抱有這種理念的人的殘留。

但結果是——當宏大敘事被打碎,人類的意義感也被打碎了。沒有了共同的信仰,人就只能回到個體內心,去尋找意義。於是,靈性、新宗教、神祕主義、動漫世界觀、陰謀論、心靈療愈……全都成了人們逃離虛無、重建意義的方式。他們在消費故事、理想、敘事、信仰、意義與世界觀。他們在一個又一個“虛擬部落”裏,重建“想象的共同體”。

《老友記》

那麼,爲什麼現在的萬聖節,大家越來越少扮鬼,而是越來越熱衷於扮“梗”?

原因其實不在節日本身,而在整個時代。我們生活在一個被影像與敘事包圍的世界。年輕人每天睜眼看到的,不是現實生活中的人與人,而是各種屏幕、短視頻、綜藝、電影、動畫......。我們的笑點、情緒、想象,早就不是從現實生活裏來的,而是從這些“虛擬世界”中提煉出來的。這些虛擬文藝作品,已經開始變得“比真實生活還要真實”,被鮑德里亞稱作“超真實社會”。

連“新聞”都開始故事化、梗圖化、表情包化,虛擬影響已經成了人們生活的意義來源。甚至很多人開始喊:“我現在活着的最大動力,就是等下一集更新。”這句話不是玩笑,而是整個時代的寫照。

所以,當年輕人cos各種網絡梗、影視角色、綜藝人物時,其實他們在做的,不只是搞笑。他們是在通過“扮演”,把自己接入一個虛擬世界觀。這和御宅族玩cos、寫同人、沉迷二次元,其實是一回事——都是在用虛擬文藝的敘事中,重建意義的結果。

所以,我們總結一下。

古代的萬聖節,是宗教世界觀的產物。前工業時代的人,給他們創造了活着的意義的是宗教。所以他們通過模仿鬼魂、神明,是要和宗教所虛構出來的死後的或者來世的世界進行連接。這個時代的薩滿巫師們,通過舞蹈、幻覺、通靈,進入神話性的儀式空間。

而到了現代社會,宗教的力量衰落,社會開始祛魅化,造就死後世界支撐現實世界的意義結構遭遇了崩塌。人們把生活的意義,開始投注在現實裏,或者更確切地說,投注在未來可實現的烏托邦理想裏。各種主義、意識形態在法國大革命之後,如雨後春筍般湧現。這些意識形態有着同樣的主張,社會要走向進步,在現實世界裏,構建理想的烏托邦。

但是,誰也沒有想到,社會的後現代化開始了。

發達國家的年輕人,開始冷漠於現實的政治、革命、烏托邦。他們覺得這些宏大敘事都是騙人的。於是,他們開始轉向內心世界,紛紛開始投入進各種靈性敘事、虛擬世界觀、消費認同之中。這時候,意義不再從“現實”中來,而是從“故事”中來。

所以,現在的萬聖節,年輕人cos網絡熱梗、動漫角色。他們不是在連接死後世界,而是在接入一個又一個虛擬敘事系統。這和古代人扮鬼神的邏輯,其實完全一樣。

古代節日——和神話、宗教、鬼神、死亡有關。比如中國的清明、中元、端午,歐洲的諸聖節等,這些節日讓人連接“宗教性的世界”。

而現代社會的節日,和意識形態、國家、革命有關。如美國的獨立日、奴隸解放日、勞動節、陣亡將士紀念日等等,這些節日讓人連接“現世的烏托邦”。

《九重紫》

但今天的年輕人,越來越熱衷於參與消費節、動漫節、購物節、粉絲節。節日的主辦方不再是神廟或國家,而是企業與興趣社羣。人們普遍是在和“虛構敘事”進行連接。萬聖節等傳統節日,也都在明顯地呈現出商業化、愛好團體化的趨勢。

所以,在原始部落社會里,人們的服裝是表徵部落身份的。而在農業時代,服裝有着嚴格的等級和身份限制,你是哪一個身份穿哪一種服裝。宏大敘事時代,人們是以特定價值觀爲一體穿着特定服裝,如代表民族的服裝、代表革命的服裝等等。而後現代化的消費主義時代,人們的服裝愈來愈穿越了上下身份和民族,造成世界各地服裝變成了展現認同、愛好、價值觀、生活方式的工具。

漫威粉絲穿着漫威周邊服裝,偶像歌手粉絲穿着應援偶像歌手的服裝,足球迷穿着喜歡的隊服......我們通過裝扮,在身份流動的社會中,表徵自己,連接進入虛擬敘事意義的系統。

《蝙蝠俠:黑暗騎士崛起》

於是,我們會發現——在“敘事消費”崛起的今天,社會開始出現一種全新的“再魅化”。

不過,這種社會的再魅化和前工業時代還是有着很大不同的。前工業時代的節日狂歡是在宗族、部落這種穩定共同體裏展開的:祭祖是爲了凝聚血緣,祭土地神是爲了穩固村落。每個節日,都是在說:“我們是誰,我們屬於誰。”

但,現在的萬聖節呢?是已經匿名化了的個體之間,流動的身份認同之下,沒有組織性的自發爆發的狂歡。

當下社會中的人,越來越討厭固定的身份,不斷擁抱流動性的身份。民族的、宗族的、地緣的、血緣的身份都開始弱化,甚至連性別都在變得可選擇。在這種流動性的多元身份社會之中,節日不再是爲了凝聚共同體,而是爲了體驗一種瞬時的、匿名的、無目的的快樂。

這和活在互聯網時代的年輕人的性情無比契合。互聯網本身的匿名機制,讓階層、民族、性別等傳統身份都開始隱匿了。

而萬聖節恰是通過變裝,通過第二層皮膚的裝飾,就體現了這種互聯網時代的匿名狂歡的氣氛。

《老友記》

而且,這種瞬時的狂歡,也符合後宏大敘事時代,時空觀念的重構趨勢。

宏大敘事,主要回答“我是誰、我從哪裏來、我要走向哪裏”的意義建構問題。這些敘事之中,存在着落後的過去,要進步下去的未來的一個線性時間觀。

社會進步觀佔據主流,事實上是宏大敘事時代中,隨着社會的祛魅,人們把自己的希望,寄託在現實世界中的未來烏托邦的結果。

但如今,宏大敘事的解體,讓這種線性時間觀出現了又一次重組。人們不再是爲了未來更好的生活而壓抑自己,人們越來越強調一種即時的消費、享樂、狂歡。於是,“理性計劃型的人”變成了“及時行樂型的年輕人”。勤勤懇懇在工廠的勞動者,轉換成了提前消費、熱衷娛樂的玩家。

理性規劃是要以未來回報爲前提的,但是未來的崩塌,導致合理性規劃再也無法壓抑非理性狂歡。“狂歡節”這種步入共在時的喜悅的情感的節日,開始重新迴歸我們的視線。

同時,我們的空間觀,也在被徹底重構了。全球化和媒體技術的發展,讓我們進入了一種“同步的共在時空”。

中國和歐洲距離遙遠,古代社會不得不形成不同文化。而當下社會,距離已經不再是文化交流的強力阻礙。你會發現,巴黎、東京、紐約、上海的特定空間之中,相似的cosplay活動可以在同一天舉行。流行文化的傳播幾乎是瞬時的,全球的年輕人可以做到同一秒刷到同一個梗,同一天裝扮同一個角色。

空間,不再是用距離來劃分的。城市開始馬賽克化:一個街區裏既有美式咖啡館,也有二次元主題店,還有非洲手工藝小攤。

《星期三》

不同文化不再隔絕,而是拼貼在一起。這導致20世紀後半期拼貼藝術的崛起。事實上,我們的生活,恰是一幅文化拼貼畫——客廳裏可能擺着非洲的木雕、歐洲的香水、日本的刀劍。

而萬聖節變裝狂歡,正是這種拼貼文化的極致體現。它把不同國家、不同亞文化、不同媒介角色,全都糅在一起。cos的不只是鬼怪,而是全球流行文化的混合體。

這就是後現代社會的日常——我們已經習慣了這種“異文化拼貼式的生活”,甚至會像遊客一樣,去體驗不同亞文化羣體的存在方式。

《老友記》

這種全球同步的節日狂歡,正是媒體技術帶來的“時空脫域”的結果。網絡讓我們從地理空間中抽離,所有人被拉進一個統一的虛擬全球時空。

身份不再穩定,地域不再重要,新的連接,發生在愛好、情感、氛圍之中。

也正因如此,文化的傳播速度,達到了“病毒”級別。萬聖節變裝遊行,從20世紀90年代末的東京、香港、首爾萌芽,到近幾年,幾乎像“病毒”一樣蔓延整個亞洲都市圈。

歸根到底,這種傳播擊中了,生活在宏大敘事解體,高度城市化全球化,媒體技術異常發達的,後現代社會中的年輕人的內心。

當下的年輕人顯然已經普遍厭倦後宏大敘事時代中原子化的孤獨,也厭倦宏大敘事帶來的組織化的生活。

情感的、融合的、羣居性的,以情緒、感受、氛圍爲紐帶的自發性新部落開始出現全面復興。新部落主義時代中,人們不再靠理念連接,而是靠感覺、靠氛圍、靠共振,通過共享虛擬意義系統進行連接。人們由多元微觀文化網絡所統攝,開始出現從理性秩序到感性秩序的社會轉型。

這彷彿是對理性的、進步的、秩序的、宏大敘事所包圍的啓蒙運動理想的一種顛覆,也是大家更加遵從自己內心聲音的一種信號。

參考文獻:

巴赫金《拉伯雷與他的世界》

涂爾幹《宗教生活的基本形式》

韋伯《新教倫理與資本主義精神》

馬費索利《部落時代》

羅伯遜《全球化:社會理論與全球文化》

大塚英志《物語消費論》

大澤真幸《不可能性的時代》

吉登斯《現代性的後果》

鮑德里亞《象徵交換與死亡》

東浩紀《動物化的後現代》