文|凱風

又一個“世紀工程”橫空出世。

日前,雅魯藏布江下游水電工程正式開工,擬建設5座梯級電站,總投資約1.2萬億元。

同一時期,新央企雅江集團正式設立,成爲我國第99家產業類央企,全面負責雅魯藏布江下游水電工程。

1.2萬億總投資,相當於5個三峽大壩、4個川藏鐵路、10個港珠澳大橋,堪稱史上規模最大的超級工程。

據悉,雅江水電站預計裝機容量6000萬千瓦,年發電量約3000億度,相當於3個三峽。

萬億大投資,專門組建一家央企,3倍於三峽,影響有多大?

01

爲何要斥資萬億建水電站?

去過西藏旅遊的人,無不爲雅魯藏布江大峽谷所震撼,總體落差高達6000米,被譽爲世界第一大峽谷。

作爲僅次於長江、黃河、黑龍江、珠江的中國第五大江,雅魯藏布江自西向東橫貫青藏高原南部,從西藏墨脫縣出境,經印度、孟加拉國最終匯入印度洋。

河流越長,落差越大,意味着蘊藏的勢能越強,發電潛力就越高。

尤其林芝地區的雅魯藏布江大拐彎,短短几十公里就有2000多米的落差,這也是電站的主要選址地。

根據公開報道,雅魯藏布江下游預計總裝機量6000萬千瓦,每年可提供近3000億度的綠色可再生電力。

與之對比,被譽爲“世紀工程”的三峽電站總裝機量2250萬千瓦,高峯時期年發電量超過1000億度。

可以看出,雅江下游電站,無論裝機量還是發電量,總體相都當於3個三峽。

水電是典型的綠色、低碳、可再生的清潔能源,對於一個“富煤少氣缺油”的國家來說,水電對於“碳達峯、碳中和”的意義相當顯著。

環保之外,水電站的經濟意義不容低估。

全球正在步入人工智能時代,電力需求有增無減,無論水電、風電、光電還是全面開閘的核電,缺一不可。

更關鍵的是地緣戰略考量。

雅魯藏布江屬於跨境河流,中國處於整條水系的上游,藉助水電站掌握上游水資源的主導權,足以強化國際競爭合作的博弈分量。

官方曾表示,水電工程經過嚴謹科學論證,不會對下游國家生態環境、地質水資源權益造成不良影響,反而一定程度上有利於下游防災減災和應對氣候變化。

從長遠來看,雅魯藏布江大壩的設立,或爲未來“藏水入疆”打開更大想象空間,但短期落地可能性不大。

02

萬億大基建,誰是最大受益者?

任何一項超級工程,短期都能直接擴大投資、帶動就業,建成之後更能成爲拉動經濟、做大財政的利器。

作爲超級大基建的所在地,西藏將是最直接的受益者。

萬億級大投資將會直接惠及西藏經濟,而建成之後,有望每年爲西藏形成200億以上的財政收入。

根據《最富的省,最窮的省》一文,作爲經濟總量、人口規模、財政收入最低的省份,西藏2024年GDP僅爲2765億元,不及東部一個縣級市。

更爲關鍵的是,西藏一年的財政收入不到300億元,而轉移支付超過2000億元。

以人均來看,西藏人均轉移支付接近6萬元,遠超四川、河南等地,這在《10萬億轉移支付,被誰拿走了》一文有詳細論述。

一旦水電站能形成“造血”能力,財政收入隨之而飆升,西藏的轉移支付依賴將會有所降低。

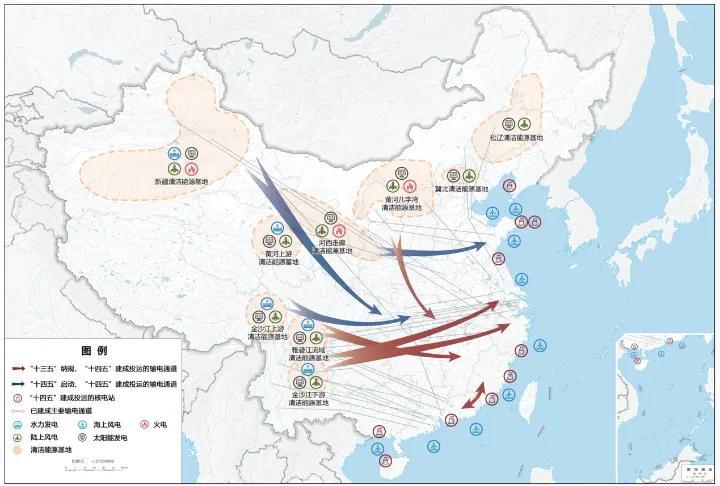

間接的受益者則是東部發達省份,“西電東送”將多了一條戰略要道。

西藏本身體量有限,電力需求微乎其微,雅江電站每年數千億度的發電量,將主要用於外送。

當前,我國“西電東送”形成了三大通道,北部、中部和南部,而西部省份則是最大淨貢獻者。

新疆、內蒙古、山西之於京津,四川、湖北之於江浙滬,雲南、貴州、廣西之於廣東,都是如此。

西藏也是其中一員。目前,西藏已向北京、上海、湖南、山東、河北等14個省份,累計外送清潔能源146億千瓦時。

這個規模還不大。一旦雅江電站建成,“藏電外送”規模每年有望達千億度以上,惠及無數東部、中部省份。

就在日前,國家發改委覈准藏粵直流特高壓工程,起點藏東南地區,落點粵港澳大灣區,電壓等級±800千伏,額定輸送容量1000萬千瓦。

衆所周知,在財政、養老金轉移支付上,“東財西送”、“南金北調”格局凸顯。

但在能源方面,卻是“西電東送”、“西氣東輸”、“北煤南運”。

這正是大國一盤棋的體現。

03

大基建時代遠去,但超級工程不會缺席。

日前召開的重要會議,首提“兩個階段之變”:城鎮化從快速增長期轉向穩定發展期,城市發展從大規模增量擴張階段轉向存量提質增效爲主。

根據《新一輪城市大洗牌》,以“土地、房地產、金融”爲驅動的傳統發展模式正在遠去,無論是“以地謀發展”還是“以債謀發展”,都將成爲過去。

這意味着,大基建、大投資、大地產發展模式將淪爲過去式,一些地方的高鐵、地鐵、機場、有軌電車項目開始收縮。

究其原因,多數地方基建趨於飽和,面臨邊際投資效益遞減,加上“過緊日子”的高壓,沒有必要繼續狂飆。

但這並不意味着大基建就此停步,有四類基建仍將繼續擴容:

一是數字新基建;二是民生基建;三是人工運河、核電站等內循環基建;四是具有戰略意義的超級工程。

數字新基建,主要着眼於科技基礎設施,包括算力中心、5G基站、數據等,對應的是人工智能革命的席捲之勢。

民生基建,則涵蓋養老、醫療、教育設施等,既是補短板的需要,也是擴大內需、穩定預期的必然之舉。

人工運河、核電站等,則着眼於內循環,旨在暢通交通循環或保障能源安全。

這兩年,中西部省份開始拼命建運河,從安徽到廣西,從湖北到湖南,從河南到江西,一衆運河項目蓄勢待發,總投資近萬億元;

沿海省份則在大力建設核電站,從廣東到廣西,從江蘇到浙江,從山東到遼寧,整個沿海地區一片火熱。

超級工程,基於經濟、地緣、安全等多重戰略考量,川藏鐵路、雅魯藏布江下游電站、泛亞鐵路等,都屬此類。

投資動輒千億級乃至萬億級的超級工程,能否推進,主要取決於三個層面:

戰略上有無價值,經濟上有無性價比,技術上有無可行性。

瓊州海峽跨海通道、渤海海峽海底隧道之所以遲遲難以落地,就在於成本巨大,而戰略上的優先級並不高。

川藏鐵路、雅江水電站即使投資極其巨大,哪怕短期難以收回成本,基於其戰略考量,也會大力推進。

總之,大基建時代雖然遠去,但萬億級基建仍將層出不窮,這是未來最大的投資機遇之一。