陳佩斯,在演藝圈中一直都是個很特殊的存在。他曾經憑藉一系列春晚小品和喜劇電影逗笑全國的億萬觀衆,是內娛初代喜劇頂流,卻在巔峯期忽然從電視與電影領域轉身,頭也不回地扎進話劇舞臺,在這個小衆藝術領域深耕細作,成果累累。

在那之後,二十多年的時間過去了,演藝圈裏你方唱罷我登場,早已物是人非滄海桑田,可陳佩斯非但沒有被大衆淡忘,反而被不斷地重溫與懷念着。人們一遍遍重刷他的那些經典小品,還有他在過往訪談節目裏的那些直率發言,時不時就會被各路媒體翻出來,引發又一輪唏噓感嘆;他還被網友發現和陳曉旭版林黛玉的臉型相似之處,組成了破次元的CP,搞笑混剪視頻被海量傳播。

眼看着陳佩斯的身影離大衆越來越遠,他在大家心中的地位卻越來越高,人們紛紛將“人民藝術家”“喜劇之神”“硬骨頭”這樣的稱號戴在他頭上,“陳小二”於是就成了粉絲嘴裏的“陳二爺”。

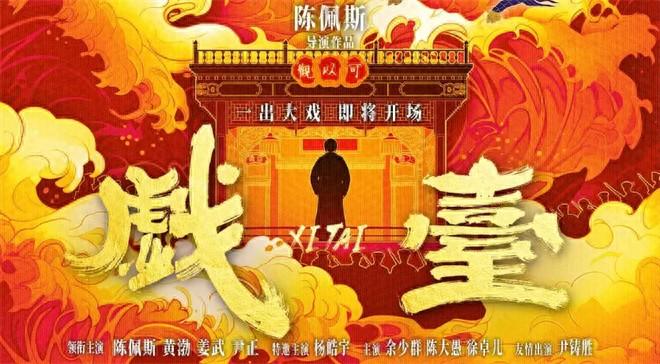

如今,已經71歲的陳佩斯攜自導自演的電影《戲臺》,時隔多年後重新面對大衆,立刻引發了無數人的翹首期盼。雖然電影因故延期,但點映場票房不俗,在正式公映前就已經收穫了數千萬票房, 公映後很快破億 。人們爲什麼如此想念陳佩斯?他的新電影要表達什麼?還會逗笑現在的觀衆嗎?

《戲臺》剛有點映場的時候,我就去看了。那一場上座率超過了一半,觀衆年齡層跨度相當廣,從二三十歲,到六七十歲,平均地分佈開來,應該是我在電影院看到的觀衆最具多樣性的一部電影。其中有幾位看起來是羣老姐妹,一起坐在最後一排,安安靜靜地看完,散場後也不聲不響,臉上表情似乎是意猶未盡。 這些觀衆肯定都和我一樣,就是衝着久違的陳佩斯而來。雖然他的話劇一直在巡演,票房火爆,但總也不來我所在的城市,一直沒機會親臨現場看看他後來的作品。這次他把自己最受歡迎的一部話劇代表作《戲臺》改編拍攝成電影,也算是圓了像我這樣的老觀衆的一個念想。 在豆瓣舞臺劇頁面檢索會發現, 《戲臺》從十年前開演以來,評分就一直穩居國產話劇最前列,到現在依然高達9.0分。能比它還高的,除了老舍先生的《茶館》,就只有一部《驚夢》——這也是陳佩斯的話劇作品。 從話劇到電影,因爲形式不同,介質不同,相應地就必須做出一些調整,高分話劇並不一定就能轉換成高分電影,之前就有過一些失敗的例子。加上這是陳佩斯時隔32年再次執導電影,他自己也說了覺得手生,連現在的拍攝器材都不熟悉。我也能感覺到,電影有些地方的節奏稍顯凌亂,有些地方又會覺得太吵鬧,這也是話劇改編電影很難避免的一個通病。 但瑕不掩瑜,這依然是一部在當今國內院線難得一見的好電影,劇本非常紮實,看得出來是經過了反覆打磨的,整個故事框架搭得細細密密而又嚴絲合縫,矛盾衝突重重疊疊最後撞擊到一塊兒形成總爆發。演員的表演也都可圈可點,互相碰撞成一首多聲部的大合唱。不愧是在劇場經受了十年考驗的作品。  《戲臺》劇照 《戲臺》自然還是一出喜劇,但是和時下流行的那些喜劇都不一樣,沒有流行語,也沒有諧音梗,完全是靠戲劇衝突和人物邏輯製造笑點。它和我印象中的陳佩斯早期作品也很不一樣,我確實也笑了很多次,但在笑之外,這部電影帶給我的情緒,更多的是震撼。 它的內核其實非常嚴肅,諷刺大於搞笑,底色還有些悲涼,講的是權力對藝術的干涉與裹挾,以及藝人身不由己的悲哀。 故事背景放到了民國年間,北洋軍閥政權如走馬燈般變幻的時代,軍閥洪大帥剛剛攻佔了北平城,正逢戲班子五慶班請來名角兒金嘯天準備公演京劇《霸王別姬》。洪大帥爲了慶祝並宣示自己奪來的權力,要包場看這場演出,還點名讓他剛結識的一個賣包子的老鄉出演楚霸王項羽,最後還對戲的結局表示不滿:項羽不能烏江自刎,而應該帶着隊伍一路進軍大獲全勝。整個戲班子必須聽令於一個根本不懂戲,也沒有審美意識的莽漢,隨時承受被換角、改劇本,還有各種粗暴的干涉。如果不聽命令,一班藝人就會性命不保。槍炮武器的陰雲始終籠罩在綺麗典雅的戲臺之上。 這是一出羣像戲,軍閥、名角兒、班主、戲院經理、土匪惡霸、販夫走卒,還有看戲的平民百姓,都圍繞着這個戲臺進進出出,產生了一系列複雜的關聯、矛盾、衝突、巧合、誤會,很多笑點也因此而引發。 聽說陳佩斯和搭檔弄完劇本後,他最開始想演的,是那個綽號叫“大嗓兒”的角色,可能因爲這個角色最討喜——一個賣包子的夥計,平時只是個愛看戲,沒事喊兩嗓子的票友,就因爲陰差陽錯認識了洪大帥,被欽定取代名角兒上臺出演楚霸王,這個身份的錯位很容易就能製造出喜感。但這個角色很快就被老朋友楊立新一眼看中給搶去了,陳佩斯雖然身爲導演,也樂得成人之美。而戲班班主侯喜亭這個角色,因爲始終沒有合適的人選,他只好親自上陣。到了電影版,雖然其他角色基本上都換過一遍了,比如由黃渤代替楊立新出演大嗓兒,但侯班主依然由陳佩斯本人出演。 侯班主恰好就是整齣戲中最不好笑的一個角色。 他對內要哄着名角兒,小心陪着笑臉,對外又要招攬觀衆,出什麼事都是第一時間出面頂着。 洪大帥的命令,首當其衝就是對着他來的,他即便心裏爲傳統藝術被糟蹋而痛苦、激憤,也只能拼命壓抑住情緒,因爲他要保住大夥兒的性命,他要趟出一條活路。爲此他對着大帥及其狗腿下跪,又在後臺抱着柱子狠狠撞自己的頭。一個夾縫中求生存的藝人,就是這麼窩囊,這麼心酸。 這個角色看似戲份沒有特別多,也不太討喜,卻最能代表這出戏所要表達的觀點,也是最能讓觀衆代入的一個角色。 我看路演現場的一些觀衆就表示,在侯班主身上深深共情了,那分明就是一個當代社畜牛馬都會經歷的狀態:被要求一遍遍改方案,外行指導內行,你心裏再不屑也不敢反抗,因爲要保住飯碗。 陳佩斯慢慢也對這個角色產生了感情,經常在演完後還出不了戲,要在片場哭一會兒,才能把那一腔憋悶的情緒傾瀉淨盡。在話劇版《戲臺》剛開演時他就對媒體說過, 這是他等了六十年的一齣戲,彷彿前面所有的經歷就是爲了這出戏而做的準備。 對於經典作品數不勝數的陳佩斯而言,這個說法是很具分量的。 在看電影的過程中,有幾個地方我也有想流淚的衝動。除了共情劇中角色的處境,還有一個原因,就是大銀幕上陳佩斯那張臉的特寫。 儘管我早有心理準備,知道陳佩斯已經71歲了,但印象裏的他,分明還是那個嬉皮笑臉油嘴滑舌的陳小二。所以陡然看到他在電影中飾演的戲班班主,是如此的滿面滄桑,眉毛鬍子皆已花白,就像幾十年時光瞬間快轉,那個衝擊力是很強的。 然後我又會很自然地聯想到陳佩斯的人生經歷,於是就完全能理解他爲什麼會做這麼一齣戲,又爲什麼會在演完後痛哭流涕。那些委屈、憤怒、壓抑,在戲裏戲外都能夠被勾連起來,形成人戲合一。當一個藝術家真正有話想講,不平則鳴,這個作品就是會更容易打進觀衆的心裏。 陳佩斯在《圓桌派》裏討論過一個喜劇圈的現象: 爲何現在的喜劇流行“喜頭悲尾”,總要在一頓搞笑過後續上一個煽情的結局?陳佩斯的分析是,這說明創作者的技巧能力不足,包袱翻個兩番就疲了,翻不上去了,只能用煽情來勉強劃個句號,讓這個作品不至於太泄氣。 《戲臺》這部戲雖然底色那麼悲涼,但還是能看出陳佩斯的堅持。在一些明明可以煽情的時刻,他都剋制住了,結尾更是點到爲止,收得乾脆利落,讓我想要掉的眼淚始終都沒掉出來,只是欲哭無淚。 讓人哭其實是容易的,讓人笑卻很難。但世人卻普遍認爲,悲劇比喜劇更深刻,更高級。所以喜劇人要面對不公平的苛刻審視。 陳佩斯一開始對喜劇表演也沒有多愛,那本來只是他上山下鄉後告別知青生活回城的一個出路。是他的父親陳強告訴他,中國的老百姓太苦了,太需要開心快樂了,鼓勵他做喜劇,還以高齡之身跟他一起演喜劇,他才慢慢開始把喜劇作爲一個值得追求的目標,越來越上心,越來越執着,最後終成一代喜劇大師。 現在讓我將思緒往回追溯,回到我小時候,小到剛記事沒多久,剛剛能看懂電視裏在演什麼東西。那時候周星馳的電影都還沒流行開來,趙本山也只是剛在春晚小試牛刀,那時候全中國最好笑的人,毫無疑問的,就是陳佩斯。 那些年,陳佩斯可能就是大多數中國人看春晚最重要的一個理由,只要他出場,還沒說話呢,光是一個亮相,電視機前的所有人就已經開始笑了。他和朱時茂搭檔的那些小品,《喫麪條》《羊肉串》《主角與配角》《警察與小偷》,不管看多少次都還是那麼樣的好笑,純粹的、不摻一點雜質的好笑,沒有說教,沒有喜頭悲尾,沒有最後一起包餃子,只要笑就完事了。 當時不覺得,要到多年以後,看陳佩斯的訪談,我才意識到那些小品的歷史意義。陳佩斯剛登上春晚的時候,整個社會氣氛正在迅速鬆動,但還有很多禁區存在於人們的意識深處,比如,很多人在公開場合不會笑,不敢笑,認爲大笑是件不嚴肅的事情。陳佩斯說,讓他們在春晚演小品,是當時的導演組冒着巨大政治風險作出的決定。總導演黃一鶴在開演前抓着他的手,鄭重叮囑道:“出了事兒我負責,但是佩斯老茂,一個字都不能錯呀!” 就是那些小品,成功地讓全中國人重拾了暢快的笑聲。陳佩斯認爲,喜劇就是社會的一種軟化劑,讓人與人的關係變得輕鬆、親近。而且他在長期研究人類笑的原理後得出結論, 人之所以會笑,前提是人與人要平等。在不平等的社會關係中,你是笑不出來的。笑就是一個文明社會的標誌。 開風氣之先,必然是會承受風險的。現在看來,陳佩斯當年的那些春晚小品其實遍佈了各種因素:少數民族、警察、抗日戰爭,都被拿來作爲喜劇素材了。當年就有警察拉着他作出嚴厲批評,說他的小品醜化警察形象。到了九十年代後期,限制越來越多,讓陳佩斯無所適從。他說,其實跟央視的版權官司只是小事一樁,就算沒這件事,他也一定會告別春晚。 那時的陳佩斯,又是個時刻想要藝術創新的人。從他在春晚表演的11個小品,我們能清楚地看到,節目形態和風格一直在變化,一直在突破各種限制。 九十年代中後期,他和朱時茂在春晚舞臺上玩魔術大變活人,他從大炮口中被轟出來,滿臉黑炭,衣服都沒了,光着膀子穿個褲衩。他還跟中國體操隊合作,讓李寧李小雙扮成小丑在雙槓上雜耍。到了《王爺與郵差》,他圍着那麼大一個場子繞圈,跑到了觀衆席以外,徹底掙脫了舞臺空間束縛。這幾個節目,其實給幼小的我印象更深,因爲每一次都會大開眼界:怎麼還能這樣玩? 他從來都不迎合潮流,而是自己開創潮流。 小品這種綜藝表演形式,就是由他開始。國內商業喜劇電影,則是從他的“二子系列”開始。他還拍過非常多的喜劇短片,很多都是創意十足,比如僞紀錄片《熱點訪談》,被稱爲朋克藝術鼻祖的《96搖滾指南》,還有我小時候看過很多遍的《趕場》,他和朱時茂在沙漠中與一輛破車不停折騰的癲狂喜劇。1993年,他自導自演,和趙麗蓉合作的那部電影《孝子賢孫伺候着》,更是我心中的國產喜劇電影巔峯之作,完全戳破傳統孝道和喪葬儀式的虛僞,那個荒誕諷刺的力度,後來我就再也沒見過了。這也是陳佩斯此前最後一部導演的電影作品。 這次《戲臺》宣傳語說他是時隔32年再拍電影,應該就是從《孝子賢孫伺候着》的上映時間計算的。中間這麼多年之所以退出電影界,他的說法是,那時候電影市場亂象叢生,偷瞞票房問題嚴重,他要向投資人負責,只能選擇退出。雖然後來他也偶爾會客串幾部電影,比如《大鬧天竺》,但他會在採訪裏坦然承認,那只是出於人情壓力,實際上他根本就看不上那個片子。 他還是要把主要精力放在自己看得上的事情上。二十幾年來,這件事一直都是話劇。他再次成爲一個開創性的拓荒者,世紀初話劇在國內還是個幾乎無人問津的藝術形式,他帶着劇團到一個城市演出前,還要先把當地那所廢棄已久老舊劇場的廁所清掃乾淨。經過《托兒》《陽臺》《戲臺》《驚夢》這一系列高質量話劇的浸染和培育,現在國內一二線城市的話劇市場已經成熟起來,有了一批穩定的話劇觀衆。 他選擇做話劇,也是自然而然的,因爲話劇的容量比較大,而且限制相對較少,可以將自己多年研究出的複雜喜劇技巧暢快淋漓地發揮出來,還可以和觀衆實時互動,取得及時反饋。他曾說過,很討厭電視綜藝裏的那種假笑,在根本不好笑的地方放上罐頭笑聲,還有人帶頭領掌。他受不了這個,寧願在一個真實的舞臺上受冷落,也不願意活在虛假的掌聲中。 話劇舞臺就是一個這樣的地方,一切反應都是真的,票也是一張一張賣出去的,他覺得踏實,是站着把錢給掙了,雖然掙得遠沒有電影電視多,而且非常辛苦,那也值得。 多年以後,面對很多人對他表示出的惋惜, 認爲他這些年 才華被荒廢,還有傳言說他斷了經濟來源後去開荒種地,靠賣石榴才東山再起,他笑言一定要幫他闢謠,他沒有窮困潦倒到那個地步,那片山上根本種不了石榴;他演話劇也絲毫不覺得委屈,恰恰相反,他感受到的是自由,是過去那麼大的舞臺上不曾有過的自由,他喜歡這種自由。 在這之外,他還一直在開班授課,將自己的研究成果傳授給年輕人,促進中國喜劇事業的正向循環。我在不同場合多次聽過陳佩斯講他的喜劇理論,真的是很有一套見解,是自成體系的。比如他很強調戲劇邏輯的重要性,還有人物刻畫的重要性,所有的笑點都要從這個人物的性格中自然生成,而不能生搬硬套。他認爲喜劇就是有規律可循的,可以總結出很多套路,但這個套路又不能被觀衆識破,否則就成了露出鋼筋的房子。 2021年,陳佩斯和郭德綱、英達一同作爲導師,登上了央視的喜劇綜藝《金牌喜劇班》,被認爲是他和央視的世紀大和解。我看了很多網友的討論,大家普遍認爲,陳佩斯在節目中的點評,就是這檔節目最大的一個看點,太專業了,深入淺出,一針見血,光聽點評就是一種享受。

《戲臺》劇照 《戲臺》自然還是一出喜劇,但是和時下流行的那些喜劇都不一樣,沒有流行語,也沒有諧音梗,完全是靠戲劇衝突和人物邏輯製造笑點。它和我印象中的陳佩斯早期作品也很不一樣,我確實也笑了很多次,但在笑之外,這部電影帶給我的情緒,更多的是震撼。 它的內核其實非常嚴肅,諷刺大於搞笑,底色還有些悲涼,講的是權力對藝術的干涉與裹挾,以及藝人身不由己的悲哀。 故事背景放到了民國年間,北洋軍閥政權如走馬燈般變幻的時代,軍閥洪大帥剛剛攻佔了北平城,正逢戲班子五慶班請來名角兒金嘯天準備公演京劇《霸王別姬》。洪大帥爲了慶祝並宣示自己奪來的權力,要包場看這場演出,還點名讓他剛結識的一個賣包子的老鄉出演楚霸王項羽,最後還對戲的結局表示不滿:項羽不能烏江自刎,而應該帶着隊伍一路進軍大獲全勝。整個戲班子必須聽令於一個根本不懂戲,也沒有審美意識的莽漢,隨時承受被換角、改劇本,還有各種粗暴的干涉。如果不聽命令,一班藝人就會性命不保。槍炮武器的陰雲始終籠罩在綺麗典雅的戲臺之上。 這是一出羣像戲,軍閥、名角兒、班主、戲院經理、土匪惡霸、販夫走卒,還有看戲的平民百姓,都圍繞着這個戲臺進進出出,產生了一系列複雜的關聯、矛盾、衝突、巧合、誤會,很多笑點也因此而引發。 聽說陳佩斯和搭檔弄完劇本後,他最開始想演的,是那個綽號叫“大嗓兒”的角色,可能因爲這個角色最討喜——一個賣包子的夥計,平時只是個愛看戲,沒事喊兩嗓子的票友,就因爲陰差陽錯認識了洪大帥,被欽定取代名角兒上臺出演楚霸王,這個身份的錯位很容易就能製造出喜感。但這個角色很快就被老朋友楊立新一眼看中給搶去了,陳佩斯雖然身爲導演,也樂得成人之美。而戲班班主侯喜亭這個角色,因爲始終沒有合適的人選,他只好親自上陣。到了電影版,雖然其他角色基本上都換過一遍了,比如由黃渤代替楊立新出演大嗓兒,但侯班主依然由陳佩斯本人出演。 侯班主恰好就是整齣戲中最不好笑的一個角色。 他對內要哄着名角兒,小心陪着笑臉,對外又要招攬觀衆,出什麼事都是第一時間出面頂着。 洪大帥的命令,首當其衝就是對着他來的,他即便心裏爲傳統藝術被糟蹋而痛苦、激憤,也只能拼命壓抑住情緒,因爲他要保住大夥兒的性命,他要趟出一條活路。爲此他對着大帥及其狗腿下跪,又在後臺抱着柱子狠狠撞自己的頭。一個夾縫中求生存的藝人,就是這麼窩囊,這麼心酸。 這個角色看似戲份沒有特別多,也不太討喜,卻最能代表這出戏所要表達的觀點,也是最能讓觀衆代入的一個角色。 我看路演現場的一些觀衆就表示,在侯班主身上深深共情了,那分明就是一個當代社畜牛馬都會經歷的狀態:被要求一遍遍改方案,外行指導內行,你心裏再不屑也不敢反抗,因爲要保住飯碗。 陳佩斯慢慢也對這個角色產生了感情,經常在演完後還出不了戲,要在片場哭一會兒,才能把那一腔憋悶的情緒傾瀉淨盡。在話劇版《戲臺》剛開演時他就對媒體說過, 這是他等了六十年的一齣戲,彷彿前面所有的經歷就是爲了這出戏而做的準備。 對於經典作品數不勝數的陳佩斯而言,這個說法是很具分量的。 在看電影的過程中,有幾個地方我也有想流淚的衝動。除了共情劇中角色的處境,還有一個原因,就是大銀幕上陳佩斯那張臉的特寫。 儘管我早有心理準備,知道陳佩斯已經71歲了,但印象裏的他,分明還是那個嬉皮笑臉油嘴滑舌的陳小二。所以陡然看到他在電影中飾演的戲班班主,是如此的滿面滄桑,眉毛鬍子皆已花白,就像幾十年時光瞬間快轉,那個衝擊力是很強的。 然後我又會很自然地聯想到陳佩斯的人生經歷,於是就完全能理解他爲什麼會做這麼一齣戲,又爲什麼會在演完後痛哭流涕。那些委屈、憤怒、壓抑,在戲裏戲外都能夠被勾連起來,形成人戲合一。當一個藝術家真正有話想講,不平則鳴,這個作品就是會更容易打進觀衆的心裏。 陳佩斯在《圓桌派》裏討論過一個喜劇圈的現象: 爲何現在的喜劇流行“喜頭悲尾”,總要在一頓搞笑過後續上一個煽情的結局?陳佩斯的分析是,這說明創作者的技巧能力不足,包袱翻個兩番就疲了,翻不上去了,只能用煽情來勉強劃個句號,讓這個作品不至於太泄氣。 《戲臺》這部戲雖然底色那麼悲涼,但還是能看出陳佩斯的堅持。在一些明明可以煽情的時刻,他都剋制住了,結尾更是點到爲止,收得乾脆利落,讓我想要掉的眼淚始終都沒掉出來,只是欲哭無淚。 讓人哭其實是容易的,讓人笑卻很難。但世人卻普遍認爲,悲劇比喜劇更深刻,更高級。所以喜劇人要面對不公平的苛刻審視。 陳佩斯一開始對喜劇表演也沒有多愛,那本來只是他上山下鄉後告別知青生活回城的一個出路。是他的父親陳強告訴他,中國的老百姓太苦了,太需要開心快樂了,鼓勵他做喜劇,還以高齡之身跟他一起演喜劇,他才慢慢開始把喜劇作爲一個值得追求的目標,越來越上心,越來越執着,最後終成一代喜劇大師。 現在讓我將思緒往回追溯,回到我小時候,小到剛記事沒多久,剛剛能看懂電視裏在演什麼東西。那時候周星馳的電影都還沒流行開來,趙本山也只是剛在春晚小試牛刀,那時候全中國最好笑的人,毫無疑問的,就是陳佩斯。 那些年,陳佩斯可能就是大多數中國人看春晚最重要的一個理由,只要他出場,還沒說話呢,光是一個亮相,電視機前的所有人就已經開始笑了。他和朱時茂搭檔的那些小品,《喫麪條》《羊肉串》《主角與配角》《警察與小偷》,不管看多少次都還是那麼樣的好笑,純粹的、不摻一點雜質的好笑,沒有說教,沒有喜頭悲尾,沒有最後一起包餃子,只要笑就完事了。 當時不覺得,要到多年以後,看陳佩斯的訪談,我才意識到那些小品的歷史意義。陳佩斯剛登上春晚的時候,整個社會氣氛正在迅速鬆動,但還有很多禁區存在於人們的意識深處,比如,很多人在公開場合不會笑,不敢笑,認爲大笑是件不嚴肅的事情。陳佩斯說,讓他們在春晚演小品,是當時的導演組冒着巨大政治風險作出的決定。總導演黃一鶴在開演前抓着他的手,鄭重叮囑道:“出了事兒我負責,但是佩斯老茂,一個字都不能錯呀!” 就是那些小品,成功地讓全中國人重拾了暢快的笑聲。陳佩斯認爲,喜劇就是社會的一種軟化劑,讓人與人的關係變得輕鬆、親近。而且他在長期研究人類笑的原理後得出結論, 人之所以會笑,前提是人與人要平等。在不平等的社會關係中,你是笑不出來的。笑就是一個文明社會的標誌。 開風氣之先,必然是會承受風險的。現在看來,陳佩斯當年的那些春晚小品其實遍佈了各種因素:少數民族、警察、抗日戰爭,都被拿來作爲喜劇素材了。當年就有警察拉着他作出嚴厲批評,說他的小品醜化警察形象。到了九十年代後期,限制越來越多,讓陳佩斯無所適從。他說,其實跟央視的版權官司只是小事一樁,就算沒這件事,他也一定會告別春晚。 那時的陳佩斯,又是個時刻想要藝術創新的人。從他在春晚表演的11個小品,我們能清楚地看到,節目形態和風格一直在變化,一直在突破各種限制。 九十年代中後期,他和朱時茂在春晚舞臺上玩魔術大變活人,他從大炮口中被轟出來,滿臉黑炭,衣服都沒了,光着膀子穿個褲衩。他還跟中國體操隊合作,讓李寧李小雙扮成小丑在雙槓上雜耍。到了《王爺與郵差》,他圍着那麼大一個場子繞圈,跑到了觀衆席以外,徹底掙脫了舞臺空間束縛。這幾個節目,其實給幼小的我印象更深,因爲每一次都會大開眼界:怎麼還能這樣玩? 他從來都不迎合潮流,而是自己開創潮流。 小品這種綜藝表演形式,就是由他開始。國內商業喜劇電影,則是從他的“二子系列”開始。他還拍過非常多的喜劇短片,很多都是創意十足,比如僞紀錄片《熱點訪談》,被稱爲朋克藝術鼻祖的《96搖滾指南》,還有我小時候看過很多遍的《趕場》,他和朱時茂在沙漠中與一輛破車不停折騰的癲狂喜劇。1993年,他自導自演,和趙麗蓉合作的那部電影《孝子賢孫伺候着》,更是我心中的國產喜劇電影巔峯之作,完全戳破傳統孝道和喪葬儀式的虛僞,那個荒誕諷刺的力度,後來我就再也沒見過了。這也是陳佩斯此前最後一部導演的電影作品。 這次《戲臺》宣傳語說他是時隔32年再拍電影,應該就是從《孝子賢孫伺候着》的上映時間計算的。中間這麼多年之所以退出電影界,他的說法是,那時候電影市場亂象叢生,偷瞞票房問題嚴重,他要向投資人負責,只能選擇退出。雖然後來他也偶爾會客串幾部電影,比如《大鬧天竺》,但他會在採訪裏坦然承認,那只是出於人情壓力,實際上他根本就看不上那個片子。 他還是要把主要精力放在自己看得上的事情上。二十幾年來,這件事一直都是話劇。他再次成爲一個開創性的拓荒者,世紀初話劇在國內還是個幾乎無人問津的藝術形式,他帶着劇團到一個城市演出前,還要先把當地那所廢棄已久老舊劇場的廁所清掃乾淨。經過《托兒》《陽臺》《戲臺》《驚夢》這一系列高質量話劇的浸染和培育,現在國內一二線城市的話劇市場已經成熟起來,有了一批穩定的話劇觀衆。 他選擇做話劇,也是自然而然的,因爲話劇的容量比較大,而且限制相對較少,可以將自己多年研究出的複雜喜劇技巧暢快淋漓地發揮出來,還可以和觀衆實時互動,取得及時反饋。他曾說過,很討厭電視綜藝裏的那種假笑,在根本不好笑的地方放上罐頭笑聲,還有人帶頭領掌。他受不了這個,寧願在一個真實的舞臺上受冷落,也不願意活在虛假的掌聲中。 話劇舞臺就是一個這樣的地方,一切反應都是真的,票也是一張一張賣出去的,他覺得踏實,是站着把錢給掙了,雖然掙得遠沒有電影電視多,而且非常辛苦,那也值得。 多年以後,面對很多人對他表示出的惋惜, 認爲他這些年 才華被荒廢,還有傳言說他斷了經濟來源後去開荒種地,靠賣石榴才東山再起,他笑言一定要幫他闢謠,他沒有窮困潦倒到那個地步,那片山上根本種不了石榴;他演話劇也絲毫不覺得委屈,恰恰相反,他感受到的是自由,是過去那麼大的舞臺上不曾有過的自由,他喜歡這種自由。 在這之外,他還一直在開班授課,將自己的研究成果傳授給年輕人,促進中國喜劇事業的正向循環。我在不同場合多次聽過陳佩斯講他的喜劇理論,真的是很有一套見解,是自成體系的。比如他很強調戲劇邏輯的重要性,還有人物刻畫的重要性,所有的笑點都要從這個人物的性格中自然生成,而不能生搬硬套。他認爲喜劇就是有規律可循的,可以總結出很多套路,但這個套路又不能被觀衆識破,否則就成了露出鋼筋的房子。 2021年,陳佩斯和郭德綱、英達一同作爲導師,登上了央視的喜劇綜藝《金牌喜劇班》,被認爲是他和央視的世紀大和解。我看了很多網友的討論,大家普遍認爲,陳佩斯在節目中的點評,就是這檔節目最大的一個看點,太專業了,深入淺出,一針見血,光聽點評就是一種享受。  喜劇綜藝《金牌喜劇班》劇照 看上去,陳佩斯似乎已經放下了曾經的那些恩恩怨怨,安心做一個自由的喜劇手藝人。但是我看《戲臺》中,他飾演的侯班主面對藝術受到權力干涉時,那種痛苦和悲憤,還有他在片場的失聲痛哭,又覺得還是有一些什麼東西梗在他的心裏,還沒有被消化,還需要抒發。 《戲臺》的上映時間之所以會延期,是因爲暑期檔競爭太激烈,陳佩斯又太想爲投資人負責。他說過,這部電影能找到投資不容易,之前很多老闆都不相信現在的觀衆會看一個老頭主演的電影。 說得我也忍不住替他擔心,雖然我覺得電影很好看,但這畢竟是一個71歲的老藝術家拍的一部風格老派的電影,與時下年輕人的口味肯定還是有一定距離。希望這部電影票房能好點兒吧,這種劇本紮實、有表達、有骨頭的喜劇,應該得到市場尊重。而且只有《戲臺》成功了,我們纔可以繼續期待,陳佩斯把另一部高分話劇《驚夢》也拍成電影。

喜劇綜藝《金牌喜劇班》劇照 看上去,陳佩斯似乎已經放下了曾經的那些恩恩怨怨,安心做一個自由的喜劇手藝人。但是我看《戲臺》中,他飾演的侯班主面對藝術受到權力干涉時,那種痛苦和悲憤,還有他在片場的失聲痛哭,又覺得還是有一些什麼東西梗在他的心裏,還沒有被消化,還需要抒發。 《戲臺》的上映時間之所以會延期,是因爲暑期檔競爭太激烈,陳佩斯又太想爲投資人負責。他說過,這部電影能找到投資不容易,之前很多老闆都不相信現在的觀衆會看一個老頭主演的電影。 說得我也忍不住替他擔心,雖然我覺得電影很好看,但這畢竟是一個71歲的老藝術家拍的一部風格老派的電影,與時下年輕人的口味肯定還是有一定距離。希望這部電影票房能好點兒吧,這種劇本紮實、有表達、有骨頭的喜劇,應該得到市場尊重。而且只有《戲臺》成功了,我們纔可以繼續期待,陳佩斯把另一部高分話劇《驚夢》也拍成電影。 這篇稿子快寫完的時候,得知電影在豆瓣開分了,正好是8分,雖然沒有話劇版那麼高,在國產電影中也是一個很不錯的分數了。而且我聽說有朋友的媽媽知道陳佩斯復出,立刻讓女兒幫她和老姐妹們買票。一羣平時不進電影院的老人們,也要用行動支持陳佩斯。看來這電影的票房不用愁了。

那麼剩下的事情就是,希望陳佩斯老師的身體一直都能硬硬朗朗的,71歲也可以是復出的年紀,是大有可爲的年紀,是可以被萬衆期待的年紀。

《戲臺》劇照

《戲臺》劇照

喜劇綜藝《金牌喜劇班》劇照

喜劇綜藝《金牌喜劇班》劇照