8月1日星期五,《南京照相館》成爲春節檔之後,首部票房破10億元的電影。

其實,從週一(7月28日)開始,電影每一天的票房都高過前一天,圈內稱這種現象爲“逆跌”,連續出現“逆跌”的電影,基本上都能成爲當年電影的爆款。

這是口碑傳播後,觀衆用一張張電影票實現的。

同時,該片目前豆瓣8.6分,暫居國產電影年度第一。

影片優秀如斯,而影片幕後所呼應的真實歷史中的抗爭、良心與沉默,同樣值得我們關注,以及不可遺忘。

壹

藏相冊,就是他們的抗爭

攝影和射擊,英文都是Shoot。申奧導演頻頻將這兩個動作並置,於是給我們呈現出一幕幕令人錐心泣血的場景:

日本軍官肆意開槍射擊俘虜,而隨軍攝影師諂媚地摁下快門,以記錄他們的軍功。

殊不知,待到審判來襲,彼之“軍功”,亦是爾等上斷頭臺之鐵證。

而比射擊更無恥,更虛僞的,則是利用攝影來篡改、塗污歷史的記憶,這是另一種意義上的“屠殺”。

片中有一幕,日軍強迫平民百姓,擺拍中日“親善照”,意在用僞造的中日和平相處的場景,覆蓋日軍罄竹難書的罪行。

日軍宣傳的“親善照”

這類“親善照”,往往會被蓋上“通過”的標記,以迷惑國際社會;反之,很多無法通過東京審查的照片,則會被戳上三個紅字“不許可”,即絕對不能公之於衆。

所以,當你查閱大屠殺照片時,經常會看到那刺眼的“不許可”印記。

它是日軍罪惡的紋章,不可洗刷,不容置辯。

電影以日軍攝影師伊藤秀夫的視角,詳細介紹了,他如何拍照,如何遞交審查,“通過”的照片登報,他喜不自勝;“不許可”的照片被退回,他還憤懣不已,因爲自己的“藝術作品”沒被接納。

而這類“不許可”照片,想要成爲日後的“鐵證”,必須送出設有重重關卡的南京城。電影最後,吉祥照相館最後的倖存者,偷偷將底片帶到安全區,這才向全世界揭發了日軍的罪行。

這段故事是有歷史原型的,它發生在南京華東照相館。

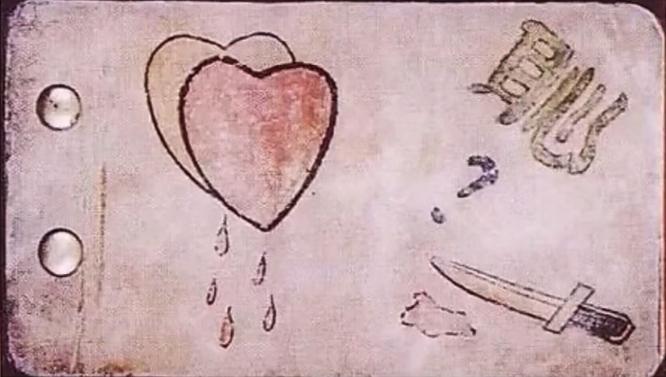

1938年1月,日軍衝進照相館,以軍刀威脅時年15歲的學徒羅瑾,沖印了兩卷膠捲。這些燒殺姦淫的暴行照片,令他激憤不已,遂冒着生命危險,偷偷多洗出30餘張照片,並選了16張裝訂成冊。他還爲這個相冊繪製了封面:一把利刃,即將刺向兩顆心臟,右上角寫有一個碩大的“恥”字。

羅瑾製作的相冊封面

祕密保存相冊兩年,迫於生計的羅瑾,離開照相館,前往毗盧寺,接受僞政權的電訊培訓。相冊便藏在宿舍牀板下。一天,僞憲兵在寺內大清查。羅瑾慌忙轉移相冊,藏進廁所磚牆內,並用泥漿糊上。然而,數天後,相冊離奇消失。

羅瑾憂懼不已,離開南京,輾轉來到福建,於落腳地開了一家“上海照相館”。

圖源荔枝新聞拍攝視頻

幸運的是,當年同羅瑾一起參加培訓的青年吳旋,在草叢中拾到了這本相冊。這些照片既是罪證,也可能給自己帶來滅頂之災。但他義無反顧將相冊藏起來,先是貼身珍藏,後又悄然藏進一尊佛像底座的裂縫。

待到培訓結束,他將相冊帶走,繼續封藏,一直到日本投降,一直到清算日軍罪行——1946年,南京號召市民檢舉日軍罪行,吳旋當即找出塵封多年的相冊,遞交官方,並希望這些重睹天日的16張照片,“使殘暴敵寇得以明正典刑”。

當時,接受審判的南京大屠殺主犯之一谷壽夫,拒不認罪。而這16張被編號爲南京大屠殺案“京字第一號證據”的照片,連同其他鐵證,讓谷壽夫色變、慌亂,最終被押赴雨花臺執行槍決。

1995年,羅瑾與吳旋在南京重逢,兩人“接力守護屠城血證”的故事終浮出水面。只是,相冊如何從廁所磚牆內掉出,又是怎麼到了吳旋腳下的草叢,仍是未解之謎。

或許是冥冥之中,自有天意。

貳

傳證據,就是他們的良心

屠城罪行,人神共憤。

非但中國人在蒐集罪證、抗爭暴行、揭發罪行,一些正義之士、國際友人,也在竭力對抗邪惡。

片中,劉昊然飾演的照相館學徒阿昌,外出尋找膠片紙時,路遇日軍。在他即將被軍刀梟首之際,幸得一名外籍攝影師喝止,方纔苟活逃走。

這名外籍人士,指代的是一類有良心的人,他們亦作出證言,以證南京大屠殺之真相,以定日軍戰犯不可饒恕之罪過。

在審訊谷壽夫時,有一人曾出庭作證,並向法庭提交關於日軍暴行的聲明書。他叫貝德士,美國傳教士,金陵大學教授。南京淪陷後,他留在南京,積極參與保護中國難民,並多次向日本駐華大使館遞交抗議信。

貝德士,出自央視網《外國人眼中的南京大屠殺》

其中一封抗議信,收錄於《拉貝日記》,信中寫道:“由於貴軍(日軍)士兵持續不斷地搶劫、暴力和強姦,整個城市籠罩在驚恐和悲慘的氣氛中。1.7萬多人,其中很多是婦女和兒童,逃到我們的建築物裏來尋求保護。目前越來越多的人正在湧進安全區,因爲外面的情況比我們這裏還要糟糕。”

此外,他還堅持記錄日軍暴行,並努力將密信傳遞出去。他的信函幾乎是最早向外界披露屠殺真相的文字之一。

之後,他協助外國記者出版《日軍在華暴行》等大量文稿,後結集爲《貝德士文獻》,成爲實錄南京大屠殺的“同時代的第一手資料”。

貝德士,出自央視網《外國人眼中的南京大屠殺》

除了文字、照片,事實上,南京大屠殺還存有一段動態影像,也是該事件現存的唯一影像,世人稱之爲“馬吉影像”。攝影者爲美國傳教士約翰·馬吉。

南京淪陷,不願撤離的馬吉,選擇留在城內救助和保護難民。目睹日軍暴行後,他冒着生命危險,用16毫米攝影機,悄悄拍攝了4盤、總時長105分鐘的膠片。

馬吉影像曾拍下鼓樓醫院裏的一個16歲女孩,她被日軍發現,實施侵犯,最終精神失常。而《南京照相館》也以剋制的鏡頭,拍攝了一位被侵犯、被拖入慰安所、最後精神崩潰的女性。

除了這名16歲女孩,影像記錄下鼓樓醫院裏,被日軍打傷、刺傷、砍傷、燒傷的平民不計其數。醫院雖在安全區內,但日軍常來搜查,正像電影裏拍攝的那樣,日軍肆無忌憚地搜查傷員,疑似中國士兵者,皆慘遭毒手。

電影裏的照片,是靠倖存者將底片縫在衣服內,僥倖逃過搜查才帶出去的。這種傳遞方式,或許借鑑的就是馬吉影像的傳遞。

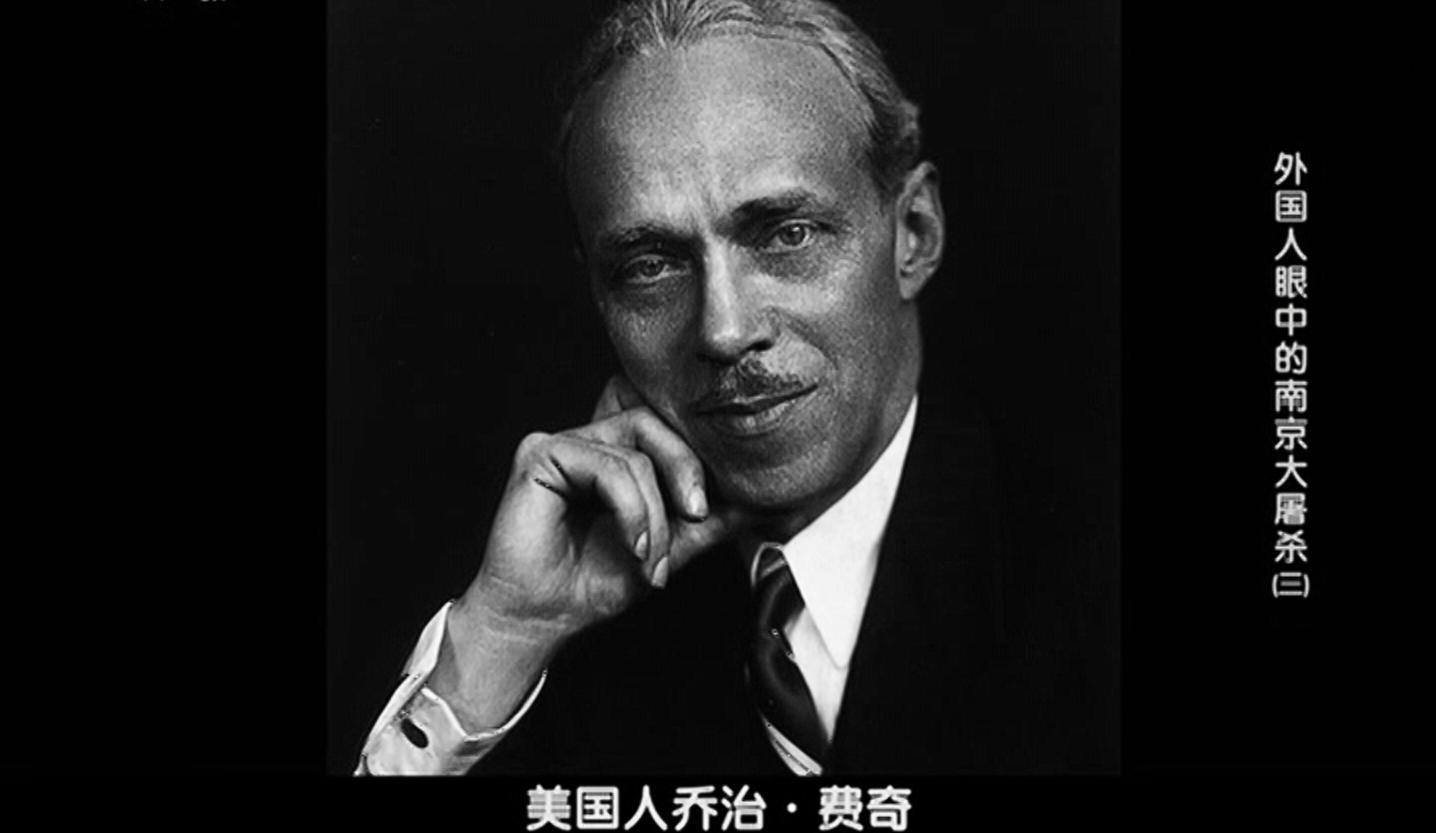

當時,馬吉將膠片託付給南京安全區國際委員會總幹事喬治·費奇。負責藥品、食品採購的喬治,將膠片縫在大衣內,躲過日軍盤查,來到上海,與英國記者一起到柯達公司,拷貝了四盤膠片,將膠片裏的暴行公之於衆。

出自央視網《外國人眼中的南京大屠殺》

戰後東京審判時,馬吉出庭作證。數年後,他故去,馬吉影像亦下落不明。日本方面有人污衊其不存在,是“鬼片”,並否認南京大屠殺。愛國華人怒不可遏,萬里奔走,最終找到馬吉的兒子,並在地下室的雜物中,找到了裝有馬吉影像的銅盒。

而後,影像公佈,鐵證如山。

圖源CNTV

《南京照相館》裏,多次出現一名外籍女士,她在安全區保護難民,阻止日軍暴行。這名女士的原型或許就是明妮·魏特琳女士。

她是金陵女子文理學院教授,兩度代理校長一職。南京淪陷前,她拒絕“拋開中國”,並在學院設立婦女兒童難民收容所。當時,喪心病狂的日軍,每天都會到女院姦淫擄掠。魏特琳便組織校工巡邏,讓外籍男士守夜,她日夜操勞,多次被威脅毆打,始終護衛在數以萬計的婦孺身前。

後來,避難所被迫關閉,太多女性慘遭毒手,加上僞政權對她造謠污衊,哪怕是女性的“守護神”、難民的“活菩薩”,亦不免身心崩潰,身患抑鬱。1940年,她不得已返回美國治病;1941年,她在家中結束自己的生命。

她留下的《魏特琳日記》是南京大屠殺珍貴文獻,更啓發了後世的校友張純如開始蒐證、撰寫《南京大屠殺》;而她的墓碑上,赫然有四個大字:金陵永生。

叄

那些藝術大師的沉默和發聲

貝德士、約翰·馬吉、明尼·魏特琳、喬治·費奇之外,還有思邁斯教授、醫生特里默、威爾遜,記者弗蘭克·德丁、阿契包德·斯蒂爾、阿瑟·門肯,安全區負責人約翰·貝拉、休伯特·索恩等,諸多國際友人,留在南京,救助、保護難民,書寫、傳遞真相。

凡是見證過那場慘絕人寰的暴行的人,誰能置身事外?人之所以爲人,是因爲我們面對良心的拷問時,至少要無愧於心,無愧於最基本的人倫道德。

可是,總有人,在良心和欺心之間,選擇後者。

電影塑造的日軍攝影師伊藤秀夫,滿口仁義禮智信,“我們是朋友”,背後卻舉槍、算計、刺刀,殺死所謂的“中國朋友”。寧願給一隻流浪狗餵飯,也絕不多看一眼旁邊的屍體。

他說,他喜歡電影,想在戰後去拍電影。拍電影,日軍,不悔過,這些關鍵詞組合,或許呼應了一位知名的日本導演——小津安二郎。

沒人能否定小津的電影成就。但這不等於說,小津安二郎的導演身份就能遮蔽他曾經的毒氣部隊軍曹身份。

1937年9月,34歲的青年導演小津被徵召入伍,當月抵達上海,被配屬到松井石根(南京大屠殺元兇,日軍甲級戰犯)指揮下的“森田化學防水給水部隊”,即毒氣部隊。他作爲分隊長,帶領屬下,北上南下,兩年多時間裏,直接參與對中國軍隊的各種常規和非常規(使用化學毒氣攻擊)戰役。

左爲小津安二郎

南京失陷後,小津隨軍抵達南京。他的日記及書信中,未提及他有直接參與南京的軍事行動。但他確實在南京待過數月,還去南京古剎雞鳴寺,向住持索要墨寶。住持寫了一個“無”(無)字。他死於60歲生日當天,墓碑上即刻有一個“無”字。

小津有寫日記的習慣,但他在中國戰場上的“戰地日記”卻被他和家人一直封存,“即使我戰死,也絕不同意公開或轉載這日記的內容”。作爲導演,他在侵華戰爭中,攝有數千張照片,內容多爲日本士兵生活景觀,但後來絕大多數底片已毀,不知是毀於戰爭,還是刻意抹除。

他喜歡中國菜,其日記多處提及中國粥、中國蕎麥涼麪、中國料理等,但他的文字也提及,砍人像古裝片一樣,“掄刀砍下時,會暫時一動不動。呀,倒下了。戲劇果然很寫實。我居然還有心情注意這種事情。”

返回日本後,他繼續導演事業。他曾有過拍攝戰爭電影的想法,不知爲何,改了主意,且從此對戰爭,特別是侵華戰爭,保持沉默,專注創作了10餘部剋制沖淡、聚焦日本家庭戲劇的長片電影,併成爲知名電影導演。

《東京物語》拍攝場景,最右爲小津安二郎

電影界之外,日本作家川端康成,也與侵華戰爭有着間接的“關聯”。

1941年,已經寫出《雪國》的他兩次訪問“僞滿洲國”,雖然是以文化交流的名義去的,與戰爭無涉,但他的一些文字和演講,表明了他對“滿洲文學”的支持,讚許了日本在“滿洲”的生活建設,特別是他期望能夠樹立與日本文學不同的“滿洲獨立的文學”。

不像小津安二郎,川端康成只是間接接受了日本的“普遍觀念”,將“滿洲”視作日本的一部分。戰後,川端康成致力於重建日本文化,也在一些作品中反思了戰爭帶來的災難,但對侵華戰爭卻沒有明確表態。

川端康成

與之相反,村上春樹在《騎士團長殺人事件》等多部作品中,提及日軍在南京實施大屠殺,提及他那身爲侵華日軍的父親,曾殘殺中國戰俘,並且爲父親所在部隊,沒有參與南京大屠殺而感到卸下了“沉重的包袱”。

日本動畫大師宮崎駿曾敦促該國政府承認日本對中國發動的侵略戰爭,並進行徹底地反省;藤本弘發表過《哆啦A夢》的一個短篇,讓哆啦A夢和大雄穿越到二戰時期。大雄對一個軍官說:不用擔心戰爭,馬上就結束了。哆啦A夢歡笑道:日本輸掉了。

宮崎駿 圖據視覺中國

高興不是慶賀誰輸誰贏,而是歡悅於戰爭的結束。任何戰爭,都應該結束。任何戰爭,也總是如棱鏡般,折射出多樣人性:有人惡貫滿盈,就有人以命相抗;有人瞞心昧己,就有人堅守良心;有人刻意沉默,就有人勇敢發聲。

雁過尚且留痕,屠城這等滔天大罪,任誰都是無法掩蓋的。

文/李瑞峯 編輯 蘇靜

(下載紅星新聞,報料有獎!)