萬枚庫存導彈重獲新生,臺海戰場迎來“白菜價”飽和攻擊

俄烏戰場上,導彈消耗的數字讓人心驚肉跳。俄羅斯打了三年,發射了超過2600枚導彈,最高估計甚至達到7000枚。每一枚現代化導彈都燒錢如流水,伊斯坎德爾M導彈一枚就要300萬美元。

烏克蘭那邊更慘,GDP縮水三成,800多萬人逃離家園,整個國家被打得千瘡百孔,重建費用高達5242億美元。

殘酷的現實告訴我們:現代戰爭不僅是武器的較量,更是經濟的消耗戰。而在這場燒錢大戰中,一個被忽視的“老傢伙”——中國的紅旗2導彈,正在煥發新生機。

俄烏戰場就是一部碎鈔機。俄羅斯表面上穩住了陣腳,但付出的代價觸目驚心:西方凍結了3000億美元外匯,戰爭直接支出超2000億美元。

烏克蘭更不用提,全國13%的住房被打爛,250萬家庭無家可歸,發電廠和輸電網絡被炸得七零八落。

美國看似大把撒錢援助烏克蘭,累計投入超過3000億美元,可自家的國債已經滾到36萬億美元,光是利息一年就得上萬億。

仗打到這份上,俄羅斯開始精打細算了。新導彈太貴?那就翻倉庫!老式的S-300防空導彈被改裝成對地攻擊武器,成本遠低於新導彈。

戰場上,這些改裝彈砸向烏克蘭的軍營和倉庫,效果出奇的好。這種“廢物利用”的戰術,給解放軍提了個醒:倉庫裏躺着的上萬枚紅旗2導彈,是不是也能這麼幹?

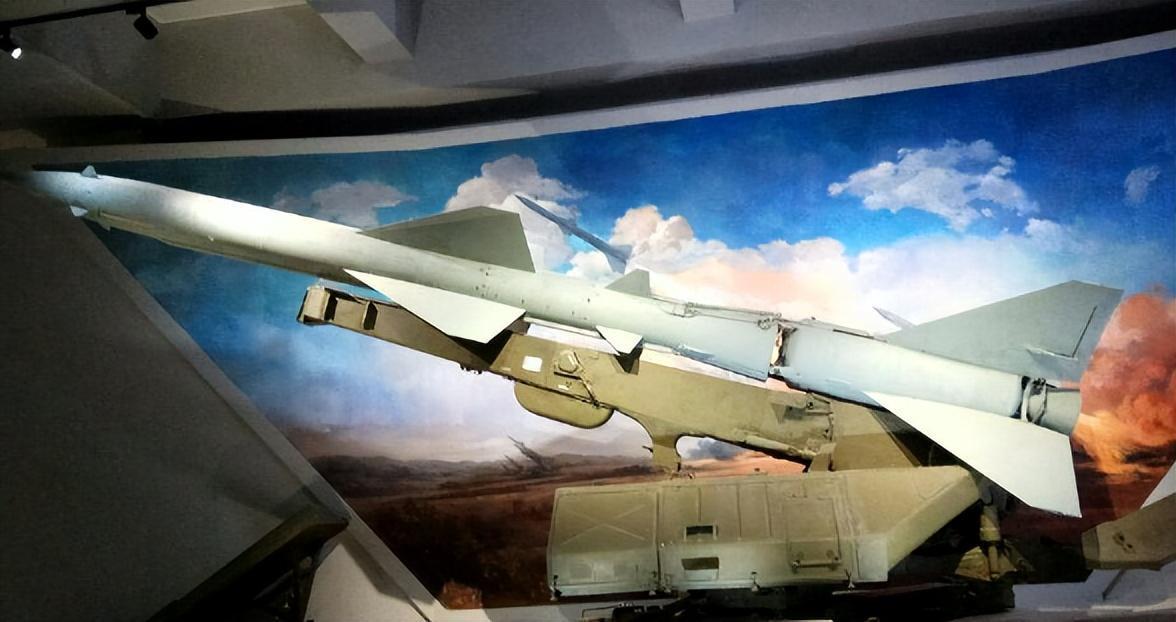

紅旗2導彈可是個“老兵”。上世紀60年代,錢學森帶着團隊一算盤一算盤敲出來的“爭氣彈”。

1967年定型,同年9月就幹下一架美製U-2偵察機,後來接連擊落敵機,讓“高空霸王”徹底沒了脾氣。

這導彈塊頭大,10.8米長,130公斤的戰鬥部,射程34公里,專治各種高空偵察機和轟炸機。

可時代在變,紅旗9、紅旗22這些新銳上場後,紅旗2慢慢退居二線。但它數量龐大,庫存超過一萬枚,安靜地躺在那裏。

技術是老了點,無線電指令制導,抗干擾弱,液體燃料加註麻煩,準備時間長。可架不住它便宜啊!改裝成本只要15萬美元左右,跟動輒幾百萬美元的新導彈比,簡直是白菜價。現代戰爭,數量有時候比精度更管用。

臺海作戰思路正在悄悄改變。以前總想着搶灘登陸,現在更多琢磨怎麼“封”和“打”。

看看最新的“海峽雷霆”演習,重點已經是查證識別、警告驅離、攔截扣押這些封鎖手段。

爲什麼?臺灣的命脈捏在能源上!島上97%的煤炭、石油、天然氣全靠海運進口,天然氣儲備只夠燒半個月。

演習中,解放軍稍微一封鎖,臺灣的天然氣船就在外海打轉不敢進港,島上儲備眼瞅着見底。

紅旗2改裝後能幹什麼?飽和攻擊!臺灣防空導彈看着挺密,什麼“愛國者”、“天弓”加起來約5000枚。

可你算算賬:一枚“愛國者”攔截彈價格嚇人,咱們用幾十萬人民幣改裝的紅旗2去消耗它,打得起。

幾百上千枚紅旗2像潮水一樣撲過去,臺灣防空系統肯定手忙腳亂。等它彈藥消耗得差不多了,東風-17、東風-26這些高精尖武器再上場,專打要害目標,事半功倍。

紅旗2還能直接砸向次要目標:桃園機場的跑道、高雄港的碼頭、油庫氣站、指揮中心、通信節點……130公斤的戰鬥部威力足夠掀翻它們。

成本低,庫存足,打起來不心疼,持續火力輸出有保障。

外部干涉?美國的態度很說明問題。四月初“海峽雷霆”演習正酣時,美軍唯一在太平洋執勤的“卡爾·文森”號航母,頭也不回地穿過菲律賓海域奔中東去了。

要知道,“山東”艦就在臺島東南方向活動,美國航母但凡有點想法,完全可以折返。

可它沒回頭。中東的“麻煩”對美國火燒眉毛,臺海?美國似乎不想押上國運來賭。

再看臺灣自己,賴清德喊着要把軍費提到GDP的3%以上,2025年預算達到創紀錄的2.45%。

可這點錢在絕對實力面前杯水車薪。大陸軍費是臺灣GDP的三分之一,殲-20數量突破300架,055大驅比美國復產的F-15EX還多。

臺灣想靠買幾件洋武器“以武拒統”,純屬癡人說夢。

紅旗2的“重生”揭示了一條戰場經濟學鐵律:在絕對數量優勢面前,再先進的防禦體系也可能被“廉價風暴”撕開口子。

當美國航母選擇調頭駛向中東,當紅旗2導彈以“15萬:300萬”的成本優勢撲向目標,臺海的天平已悄然傾斜。

現代戰爭終要回歸理性——燒錢的速度永遠比造錢快,而倉庫裏沉睡的老兵,正等待被智慧重新喚醒。