01

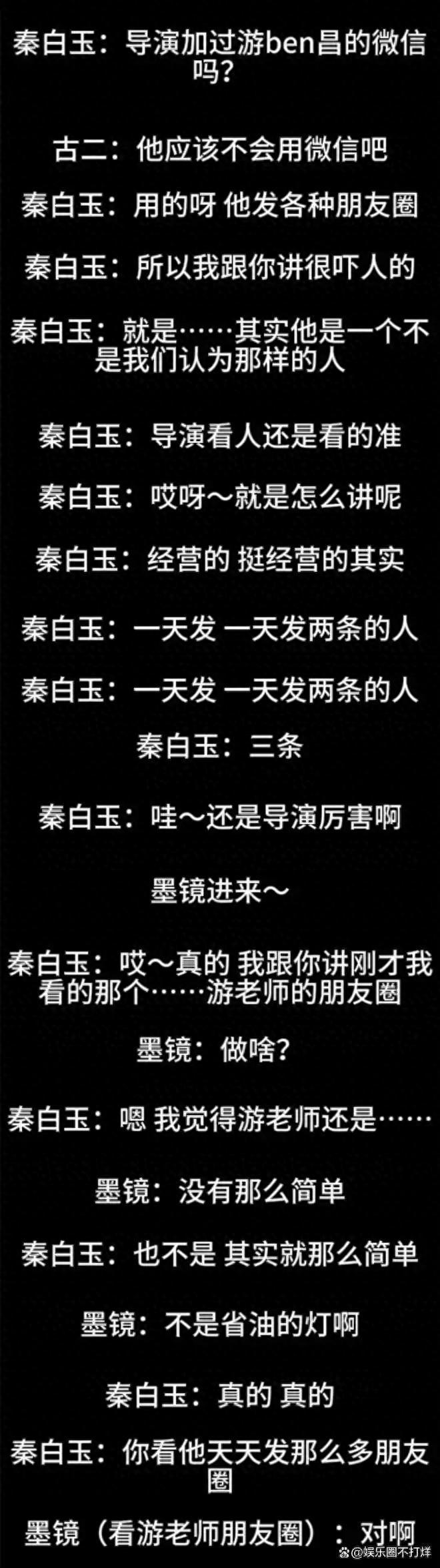

《繁花》拍攝期間,編劇秦雯嚮導演王家衛“吐槽”:遊本昌老師太愛發朋友圈,一天能發兩三條。沒想到王家衛聽後反而笑了:“這說明老爺子不是省油的燈。”

一句玩笑話,卻道破了朋友圈背後的真相——那些頻繁分享生活的人,或許正擁有着我們不曾察覺的生命力。

02

《社交媒體與心理健康白皮書》數據顯示,頻繁但有序地分享生活的人,幸福指數比沉默用戶高出23%。他們不是在刷存在感,而是在經營生活的儀式感。

無獨有偶,心理學教授李松蔚在專欄中寫道:“朋友圈就像現代人的心靈窗口,開窗的頻率往往反映着內心的溫度。”

03

爲什麼有人樂此不疲地分享?

生命力的自然流淌

90歲的遊本昌分享朗誦、書法、養花,每條都洋溢着對生活的熱愛。心理學家分析:“持續的分享欲,本質上是生命活力的體現。”

情感連接的需要

一位每天分享育兒點滴的年輕媽媽說:“不是求關注,而是想爲這段時光留下印記。”朋友圈成了她的數字日記本。

自我認同的建構

人類學研究者發現,適度分享能幫助人們梳理生活、確認價值。這並非虛榮,而是現代人的心靈剛需。

04

三類人的朋友圈最值得珍惜:

銀髮族的成長記錄

像遊本昌這樣,他們的朋友圈是“活到老,學到老”的生動註腳。

職場人的精神自留地

在KPI的重壓下,仍願分享一首歌、一片晚霞的人,往往保持着對生活的敏感。

內容創作者的真誠互動

把粉絲當朋友,分享創作歷程,這樣的連接遠比商業推廣更珍貴。

05

我們爲何會對頻繁分享產生偏見?

“低調”的思維定式

傳統文化推崇含蓄內斂,使得公開表達容易被誤解爲炫耀。

注意力的稀缺

信息爆炸時代,過度分享可能被視爲對他人時間的侵佔。

真實性的存疑

當分享過於完美,觀衆難免懷疑其背後的動機。

06

值得思考的是,評判他人朋友圈的同時,我們也在暴露自己的價值觀:

認爲分享即炫耀的人,或許早已失去感受細碎美好的能力;

覺得髮圈浪費時間的人,可能正在用效率掩蓋生活的無趣;

對他人展示不屑一顧的人,說不定在心裏藏着不敢表達的羨慕。

07

朋友圈就像這個時代的衆生相:

有人在認真地老去,有人在笨拙地成長;

有人在記錄微光,有人在尋找同類;

有人在治癒自己,順便溫暖了他人。

正如一位作家所說:“你看別人朋友圈時產生的感受,往往更多關於你自己。”

08

王家衛的那句“不是省油的燈”,其實是對生命力的最高讚譽——90歲仍願熱烈地表達,這本就是一場對年齡偏見的漂亮反擊。

點個贊吧,給每個仍在認真記錄生活的你。無論是三天一發,還是一日三條,只要發自真心,就值得被溫柔以待。