你在什麼時刻萌生了不想穿胸罩的念頭?

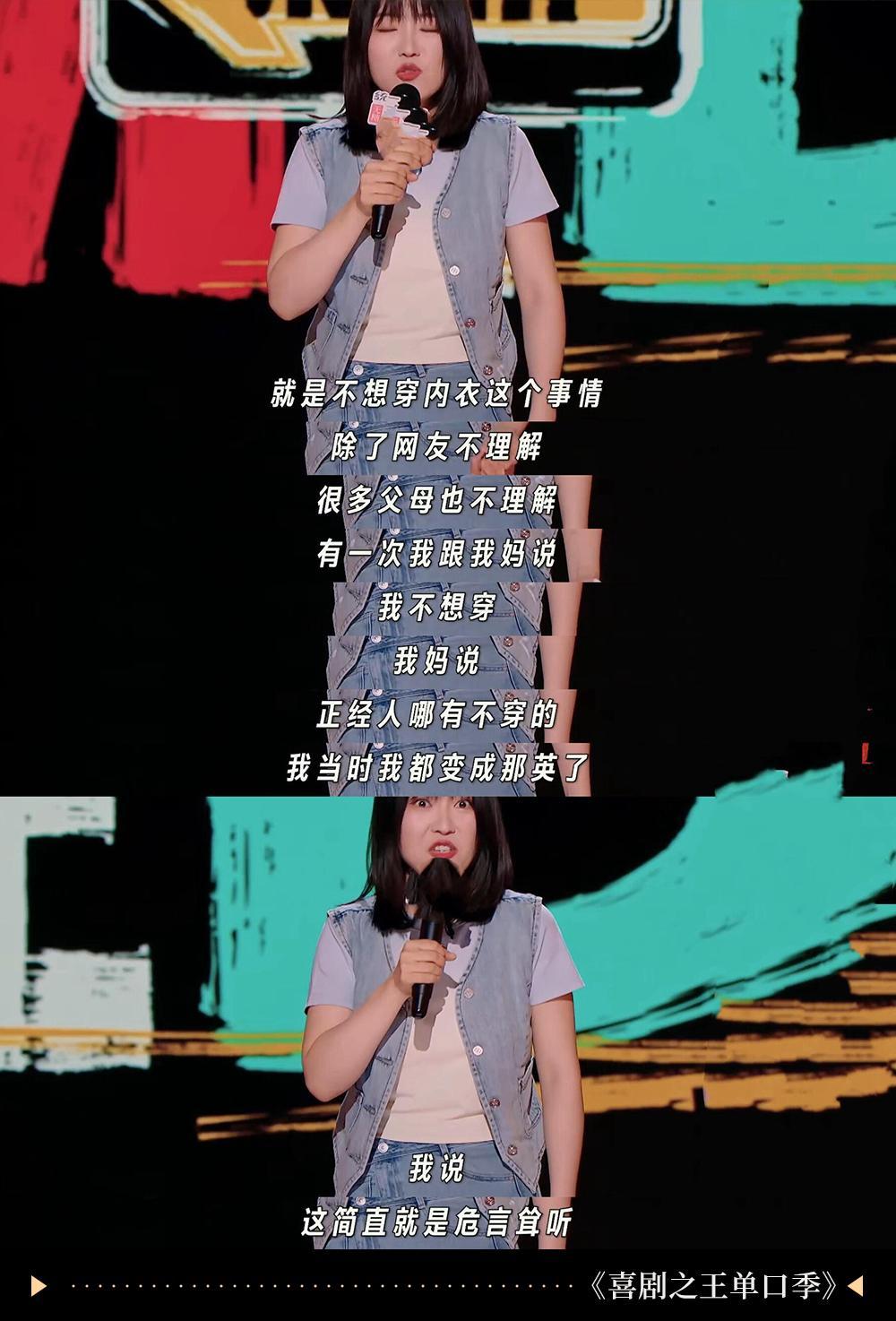

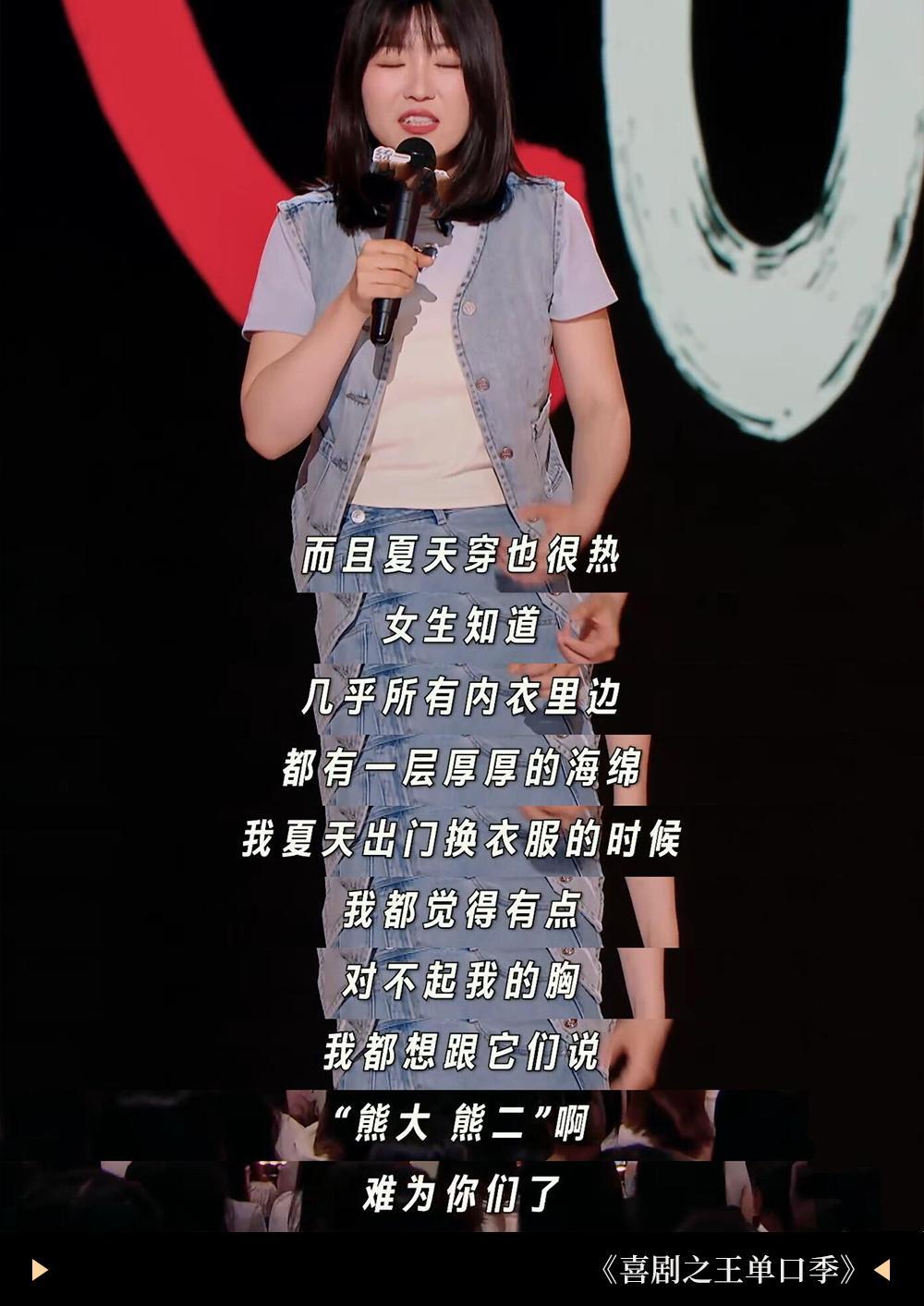

新一期《喜劇之王單口季》節目中,脫口秀演員小海公開討論了關於穿不穿bra的困擾。在相同的身體經驗與感受裏,在那些穿與不穿的“危言聳聽”裏,穿戴bra的選擇與自由似乎從來不屬於女生自己。節目播出後、小海在視頻中坦言,創作這些段子之前,自己一直沒想過到底能不能不穿內衣,“對於很多女生來說,穿內衣是一種出廠設定”。

豆瓣上,與“no bra”相關的討論小組裏,有一項關於“什麼契機開始no bra”的小範圍投票調查,其中位列前三的理由分別是悶熱、太勒、瞭解到沒必要穿bra。

實際上,在回答“爲什麼不想穿bra”之前,更值得思考的是——爲什麼女性要穿bra?

比起保護乳房避免摩擦這一功能,從女孩們在社交媒體上的分享與討論中,更多地聽到家庭、社會不厭其煩地重複着對她們的定義:女人就應該穿胸罩,不遮蓋胸部是羞恥的,自然下垂的胸部沒有吸引力……

種種關於女性穿戴胸罩的墨守成規,困住了“痛時喊痛,要時喊要”的勇氣和本能。

事實上,困住女性的,遠不只是胸罩。那些投射在女性身體上的凝視,讓一切都變成“胸罩”。

小紅書上搜索“no bra門永存”,持續不斷地有女生積極分享自己的no bra實踐,給同樣渴望“不穿胸罩自由”卻有所顧慮的女生提供參考和勇氣。

自2023年以來,“no bra運動”在社交媒體上如火如荼。TikTok上的Z世代女性掀起不穿戴胸罩的分享浪潮,讓身體自由成爲一種日常實踐,作爲延伸話題的#no bra challenge 標籤也迅速累計超過千萬的瀏覽量。

關於no bra的分享之所以能夠一石激起千層浪,是因爲每個女生都親身體驗過,不穿胸罩到底有多舒適;而身體實證的舒適,更放大了每天穿戴胸罩帶來的不適,並且,存在相當一部分女性,購買的胸罩在尺寸和款式上並不適合自己。

而所謂防止胸部下垂的僞科學也早已被澄清,真正對抗地心引力的,是身體中一個叫“乳房懸韌帶”的部位。

隨着強調女性“應該”穿戴胸罩的種種說辭被逐一擊破,#no bra challenge 的話題tag,更像是在提醒大家,no bra挑戰的是對女性精神上的束縛。

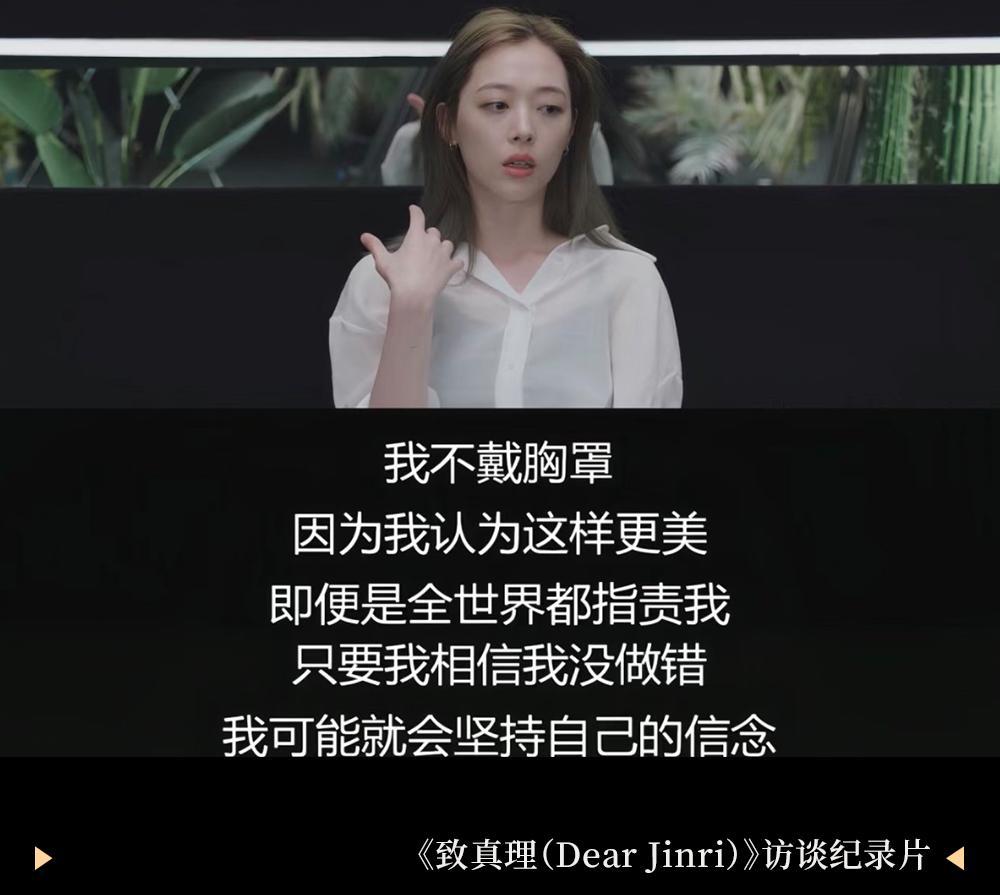

時間回到2019年,當時韓國女星崔真理(藝名雪莉)多次因不穿內衣的言行引起爭議。她曾在ins上發佈自己不穿bra的照片,隨後又在節目上回應內衣穿着應該是個人自由,“我只是自然地那麼做而已,想打破對這個看法的偏見”。

崔雪莉的言論連同她的離世猶如一顆炸彈,驚醒了處於身體規訓中的東亞女性。在韓國,繼#MeToo 運動之後,“No Bra”“Escape Corset”等女性穿衣解放運動帶動了女性覺醒的強勁勢頭。

當然,這並非第一次,女性公然對穿戴胸罩說不。

早在1968年,美國小姐選美大賽遭到抵制,當時的女性主義者強烈反對以美貌和三圍尺寸來評判女性。高喊口號的同時,在場的示威者把象徵“禁錮女性”的內衣等物件扔進“自由垃圾桶”。

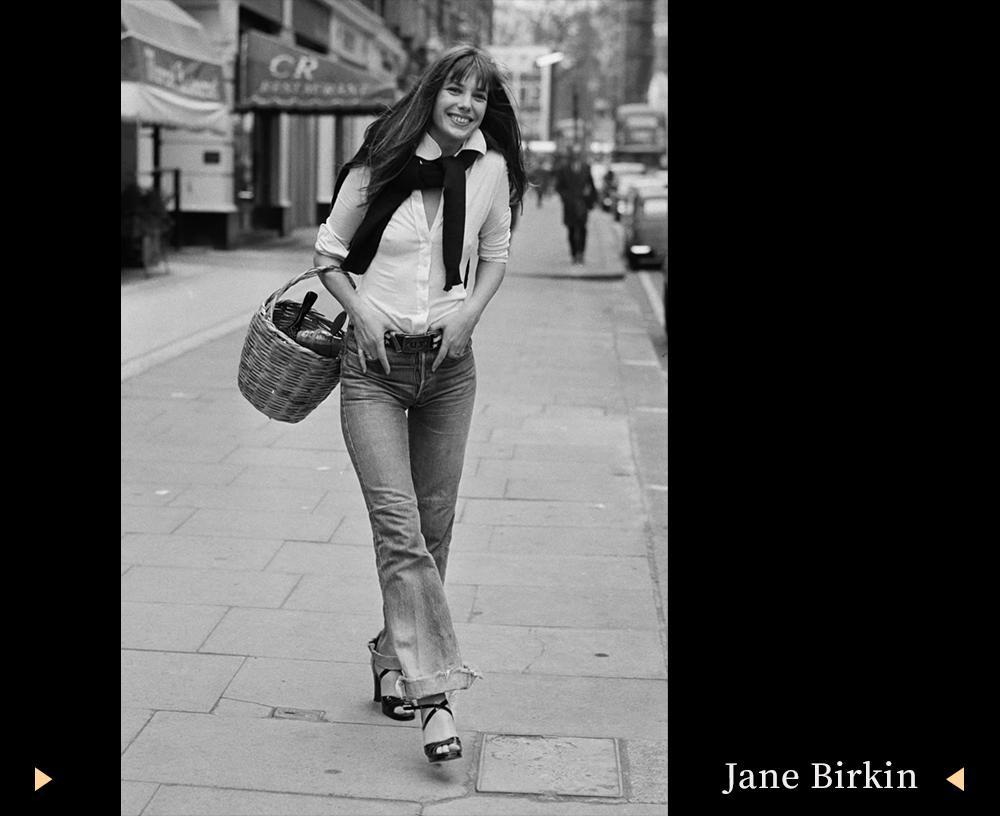

彼時的風格偶像Jane Birkin曾在出席紅毯時被拍到身穿針織連衣裙時no bra,而Jane對此不以爲意。事實上,這位名副其實的法式風格代表人物無論身穿白襯衫還是T恤,都追求胸部的解放和自在。

當女性談論是否穿戴胸罩,談論的不僅是穿衣習慣,而是一個人能否擁有選擇穿與不穿的權利。

女性需要no bra帶來的身體解放,同樣需要一種無關他人眼光的穿衣自由。

然而這種穿衣自由,要對抗的是人類社會演進過程中,對女性身體從未停止的凝視與客體化。

Bra之於女性,從來都不只是一件功能單品,更多時候具有強烈的符號意義。

對女性身體帶有性意味的審美凝視,總是離不開隆起的胸部線條。

早在公元前2500年,位於希臘半島東南的克里特島,女人們就開始用布束胸以此凸顯自己身材的玲瓏。

與其說被胸罩承託的胸部更加美麗,不如說這種被建構的身體景觀更具觀賞性。在觀賞中,女性連同其身體被放置在性客體的位置,女性身體存在的價值,彷彿僅僅是爲了取悅他人;而所謂的美,是刻板的社會性別分工之下,女性用外貌兌換自身價值的途徑。

主體觀賞美,而客體追求美。從古至今,帶有性別色彩的審美敘事,一直在上演。

古代女子藏在裙襬下那不可被人直視的三寸金蓮,連同纏足習俗一併被古時男子視爲女子美好品性的身體表述;日韓女性上班不化妝會被認爲不夠重視工作,東亞社會仍然存在“第二性”的偏見,將女性在職場的全部價值歸於向男性施展魅力的性緣價值。

在這些敘事裏,女人被視爲“身體度”高於男人,女人從屬於身體,而男人支配身體。女性淪爲滿足男性慾望的話語客體,對應了哈麗雅特·B·布瑞克在《操縱心理學》一書中所提到:“女性以犧牲自己的健康與福利爲代價,試圖滿足所有人的要求與期待。”

當穿戴胸罩、承託胸型爲了呈現符合美麗模版的身材曲線,女性身體的他者化在時代的輪迴中反覆重現。

因此,選擇no bra不僅僅是一種穿衣自由的體現,更重要的是,女性不必爲了滿足父權制投射的目光而保持胸部的吸引力,可以成爲支配自己身體的審美主體。

在關於no bra的分享中,也有女生表示不敢嘗試no bra是因爲擔心凸點。

凸點帶來的不自在一方面源自充滿性意味的打量目光,另一方面也來自大多數東亞家庭性教育以及生理認知的缺失。

關於性與身體的討論,常常被擱淺在家庭教育最隱祕的角落。在兵荒馬亂的青春期裏,當以月經、胸部發育爲代表的生理性別特徵逐漸顯現,女孩們只好在家長的閃爍其詞中,用寥寥的性知識悄悄審視自己的身體,而胸罩與衛生巾,總是被裝在黑色的塑料袋裏,如同宣告乳房與月經是社會空間裏隱而不見的禁忌。

那些未被正視的含糊與隱晦,滋生了女性涉及乳房、凸點、月經時的羞恥感。

當青春期的女生第一次穿戴胸罩,除了起到防止摩擦的作用,更多出於一種墨守成規的被動。因爲對女性施加的身體羞辱裏,女孩們常常聽到“不穿內衣是可恥的、是丟臉的”。

羞恥感,就這樣控制了女性,越過身體實證的舒適,制定出“好女孩”的模樣。

情感社會學發掘了羞恥、自我與社會之間的聯繫,認爲羞恥感源於個體對自我的關注,在察覺到社會及他人對自己的某一部分投以關注時,會產生緊張的情緒。

對於女孩們來說,胸部發育同喉結髮育一樣,是青春期正常出現的第二性徵;然而生理教育的缺失,同時也製造了異性好奇的目光,一旦這種目光沒有加以正確引導,就會從令人不適變得不懷好意。

因此,每當關於no bra的討論中出現“既然不想穿那就不要穿”甚至“想露就露,沒人管你”的聲音,人性對自由的理解參差在這些時刻被放大。

一部分人永遠無法想象做一件正常的事情爲什麼需要勇氣,也不是所有人都能對“被羞恥感左右的人生”感同身受。

作者孫漫漫在《主體性穿衣指南:永久性解決你的外貌焦慮》一文中指出:“主體性穿衣,就是對美的符號、美的規則、美的霸權有所察覺,有所批判,進而主導它。”

事實上,在大多數情況下,主導女性穿衣的是來自社會層面的性別凝視,連同資本與消費的共謀,編織出一套對女性的身體霸權。

福柯的身體權力觀點提出:“如果我完全沒有強迫你,並使你處在完全自由的狀態,你卻毅然選擇了我爲你預設的道路,那就是我開始行使權力之時。”

在纏足陋習業已革除的今天,依舊束縛女性的“凸點羞恥”,其實同樣產生於一種看與被看的隱性權力關係之中。

當“看”的權力過於強勢,凝視就會變成福柯口中“來自上位者的軟暴力”,而被凝視的客體,同時也是權力關係中的下位者,會不自覺地以他者的視角來物化自己,會從自身找尋被凝視的癥結,在自我客體化的過程中,從而產生了羞恥感。

所以,那些受困於凸點羞恥的女生,面對是否穿戴胸罩時,自我客體化的那部分會跳出來進行自我質疑和批判:“不穿胸罩合理嗎?凸點會不會很明顯?同事或路人看到了會怎麼想?”

在一種不知道在討好誰的下意識討好中,女孩們漸漸忘記了no bra本該只是一種正常的個人選擇。

社交媒體上“no bra門永存”的話題成爲女孩們互相理解、互相鼓舞的陣地,更珍貴的是,“no bra浪潮”沒有演變成一種爲了不穿而不穿的正確。女生們在留言中給出的建議,一直是希望隔着屏幕、不知所措的那個她,可以根據在不同的生活場景和需要,選擇讓自己身體舒適的做法。

真正做到剝離凝視,是在決定要不要穿戴bra時,誠實面對、相信和尊重自己的感受。

“痛了就喊痛,人的尊嚴就從這裏開始。”就像脫口秀演員在臺上大聲告訴世界“月經不是藍色的”,女性的身體經驗需要堂堂正正地上桌,然後再談論自由。一旦認識到客體化的人生是一場無盡的騙局,沒有人會甘心讓渡終其一生的主體自由。

那些困住女性的羞恥感與美麗焦慮、那些教女人成爲女人的規訓與凝視,纔是真正需要擺脫的“胸罩”。

比起當個社會規訓下的“好女孩”,人生有太多太多、遠比穿不穿bra更值得去體驗和創造的事。

我們一生中所做的努力不一定偉大,也未必足以徹底改變世界,但哪怕只是爲了舒適地安放自己,就足夠了。