(央視財經《經濟半小時》)長期以來,丹陽眼鏡以其巨大的產量和極具競爭力的價格聞名於世,同時也伴隨着激烈的價格廝殺和“內卷”式的競爭。拼價格、走數量,一度成爲許多製造企業的生存法則。但如今,江蘇丹陽的眼鏡產業不只依靠低價,而是奮力撕下了“廉價”標籤,向高精度、高標準、高附加值領域全力突圍。

丹陽作爲全球最大的鏡片生產基地,其鏡片年產4億多副,約佔全球總產量的一半,產品遠銷150多個國家和地區。這裏聚集了2000家以上和眼鏡相關的企業,從業人員超過5萬,整個眼鏡產業年交易額突破800億元。

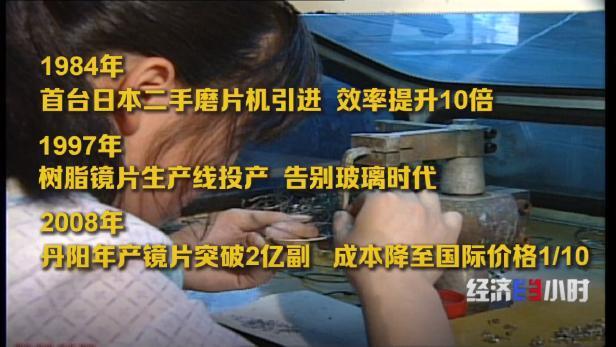

說起丹陽鏡片的前世今生,就繞不開“開荒人”湯龍保。50年前,他和一羣老師傅靠着二手砂輪機,磨出了第一批丹陽鏡片。

從2家作坊到2000家企業,丹陽這座小城用40年時間建立起全球最完整的鏡片產業鏈。

40年後的今天,丹陽鏡片在全球產業擴張背後卻是觸目驚心的價格廝殺戰,靠着低價、走量一副國產樹脂鏡片的毛利潤只有10%,不及國際品牌的十分之一。中國鏡片產業的突圍口,到底在哪裏?

2015年,丹陽“鏡二代”吳曉旭從父親手中接過企業後,經歷了一段痛苦的“轉型期”。自1843年德國發明驗光插片箱以來,其沿用至今的25度間隔驗光配鏡體系,已成爲全球通用標準。

2014年,吳曉旭瞄準這一市場空白,投入巨資研發更精準的驗光設備與高精密定製鏡片技術。歷經十年,終於推出中國自主的5度像差驗光設備,目前在全球尚無同類產品佔據該市場。

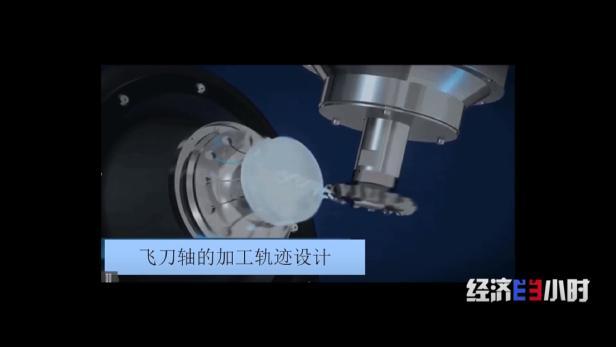

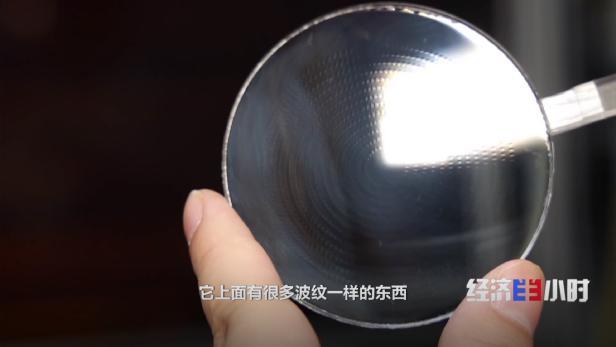

區別於普通量產鏡片,這裏的鏡片需要用鑽石刀在自由曲面車牀精雕細琢而成,在鏡片曲面雕刻0.3微米紋路相當於頭髮絲的1/200,每一片都屬“定製化”。

2024年,吳曉旭投入上千萬打造了這條高精密定製化產線,24小時不停運轉的情況下,每月生產不到1000副定製鏡片,卻可以賣到每副兩三千元的高價,是普通功能鏡片的2-3倍。

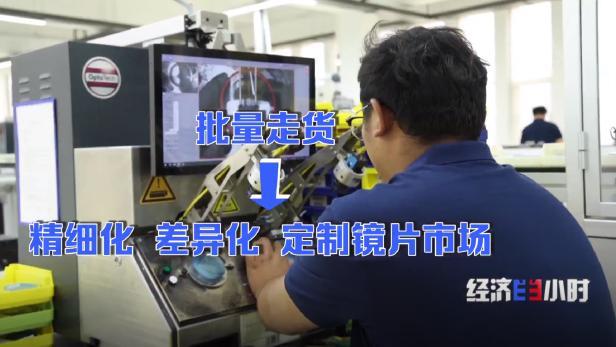

5度與25度之間的差距,讓丹陽鏡片從批量走貨向精細化、差異化、定製鏡片的市場轉型。

目前,已經有不少丹陽鏡片企業依託創新,擺脫了“低價”魔咒。

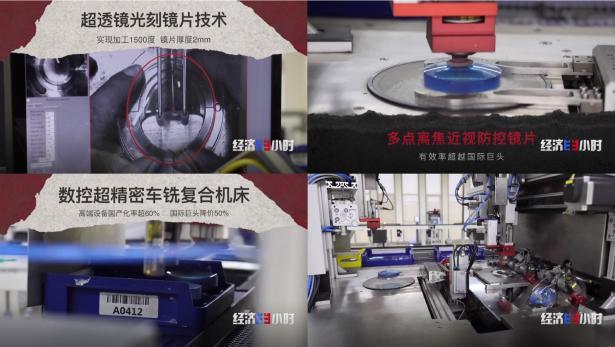

位於丹陽高新技術創業園的工大金凱高端裝備製造有限公司,率先研發出國內首臺“數控超精密車銑複合機牀”,解決了卡住中國鏡片向高端產品進軍的技術難題。

這臺設備內的快刀以每分鐘30000轉的速度快速進出,只有速度夠快精度纔能有所保障。

江蘇工大金凱高端裝備製造有限公司副總經理 束江偉:基本上它的粗糙度會在一微米左右。

在全球鏡片市場中,發達國家變焦鏡片佔據着適合人羣約50%的可觀份額,與之相比,中國的變焦鏡片市場佔比卻徘徊在個位數,關鍵在於進口設備昂貴且無法做到國產替代。

轉機來自一羣年輕工程師與博士們的接力攻關,將加工時間從300秒壓縮至60秒每片,並且第三代產品的售價只有國外設備的二分之一。這意味着丹陽鏡片從“毫米時代”邁向“納米階段”。

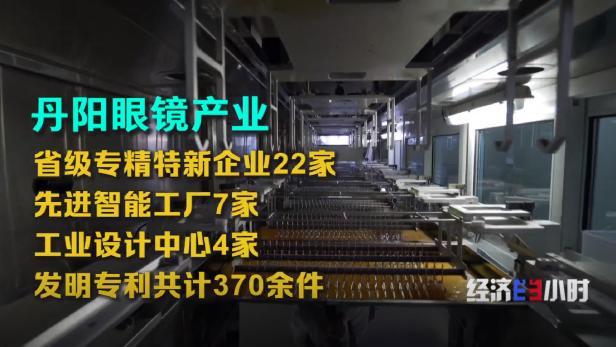

截至目前,丹陽眼鏡產業共有省級專精特新企業22家,先進智能工廠7家,工業設計中心4家,發明專利共計370餘件。

據統計,2025年前4個月江蘇丹陽眼鏡出口額達17.16億元,同比增長4.3%,產品遠銷150多個國家和地區。與此同時,跨境電商爆發式增長:部分企業通過TikTok直播帶貨,出口額同比增長54.24%,諸如多點離焦、漸進多焦類高附加值鏡片正加速向海外市場滲透。

2014年,從英國留學回來的張菁浩獨自開拓海外市場,他帶着丹陽鏡片佔據了南美60%的市場份額,並進一步向中東、非洲市場進軍,而青少年近視防控鏡片則是他瞄準的下一個戰場。

江蘇中鏡工業科技有限公司總經理 張菁浩:這類產品被稱爲“多點離焦”鏡片,上面有1000多個光度存在。

最初的技術掌握在國外品牌手中,一副鏡片可以賣到四五千元。現如今,中國的“青控鏡片”在效果和品質“雙殺”國外產品的同時,價格卻只有對方的三分之一,不僅讓國人享受到技術平權後的福利,更在以強勁之勢出口海外市場。

2024年,江蘇省科技廳大力支持丹陽鏡片行業發展,累計扶持眼鏡企業科技項目20餘項,下達財政資金1800餘萬元,佈局建設了6家省級工程技術研究中心,培育了45家高新技術企業以及近100家科技型中小企業爲“丹陽造”提供創新支撐。諸如VR、AR眼鏡、定製化運動眼鏡等一大批高附加值的創新性產品層出不窮。

目前,丹陽有超過8萬人從事眼鏡行業,每年全世界有超120萬人次到丹陽“配鏡遊”,丹陽市政府把眼鏡小鎮定位爲“產城融合+文旅引流”,旨在打造“長三角配鏡新地標”,推動丹陽從“生產基地”向“全球眼鏡研發中心”轉型。

從25度到5度,丹陽鏡片的轉型故事,正是“中國製造”向“中國智造”邁進的一個縮影。它印證了真正的產業升級必須掌握技術主動權,贏得標準制定的話語權。

轉載請註明央視財經

編輯:王昕宇