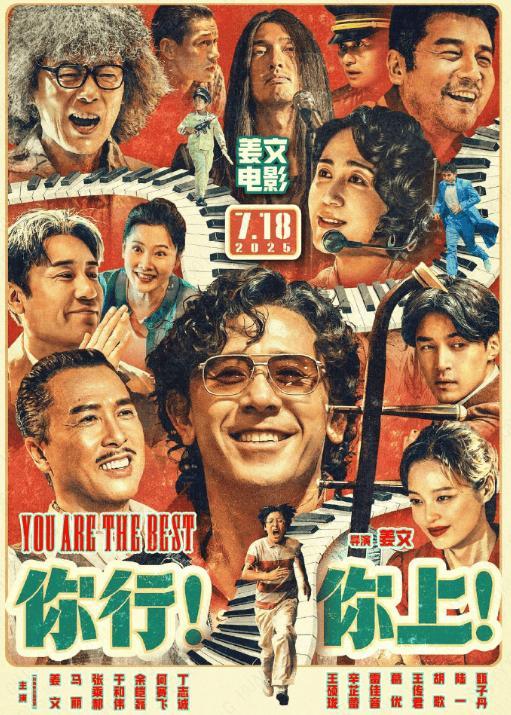

姜文的新電影《你行!你上!》到底藏着什麼隱喻?

南瓜在首映式上見到了姜文,也拿其中一幕替大家問了“到底有沒有隱喻”這個問題。

姜文回答的大概意思是說,有些畫面的確有自己的深意,但並沒有很多網友想得那麼多。

他還說了句很意味深長的話:“雖然我說我是這麼想的,但你完全可以認爲我說的不對。我的作品,是由作者和觀衆共同完成的。”

18號,姜文的新電影《你行!你上!》總算上了。因爲姜文電影一向有各種隱喻,所以很多觀衆看的時候就是打着放大鏡走進的電影院。

南瓜看完首映覺得,相比《讓子彈飛》三部曲,這部電影的內容其實非常直白,一言以蔽之就是姜文在借郎朗的人生經歷,講述他自己對改革開放的看法。可以理解爲《讓子彈飛》的續集。

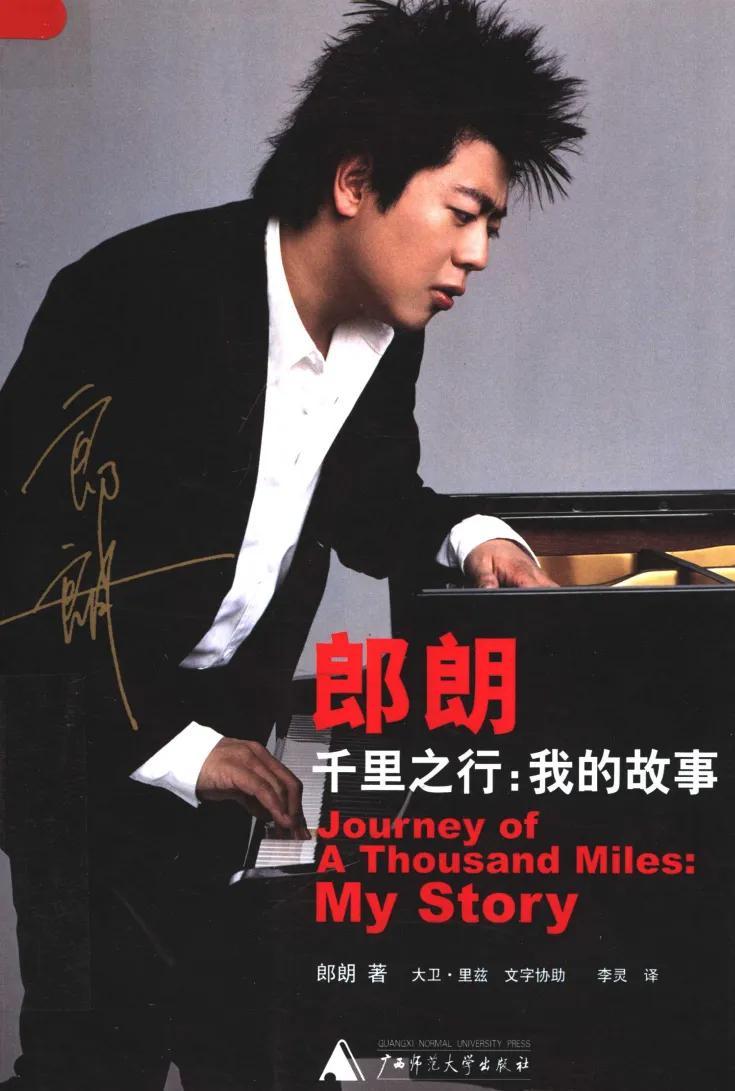

郎朗寫過一本自傳,叫《千里之行,我的故事》。

對照郎朗自傳和電影來看的話,電影裏不少故事都有原型,但有大量的細節和郎朗的回憶對不上,還有一部分是郎朗自傳裏沒寫的橋段,純電影加工改編的。

很顯然,這多出來的細節不同以及額外加工改編的部分,就是姜文的自我表達了。

電影最開頭是一場《貓和老鼠》黑白動畫,郎朗在自傳裏說,他的音樂啓蒙老師就是貓和老鼠這一集。

而動畫片裏的貓一直邊彈琴邊和老鼠搏鬥,用郎朗書裏的話說,他們“既對抗,又共同完成了彈奏”。

這種“既對抗又合作”的關係存在於郎朗和父親、老師們以及鄰居親朋之間,貫穿了他的整個鋼琴生涯。

但“郎朗”又不只是郎朗,因爲電影裏郎朗父親有句臺詞,說自己分不清顏色,眼裏只有紅色和黃色,這恰好是咱們國旗的顏色。

現實中郎朗作爲東北出身的孩子,靠着奮鬥走向國際,成爲世界級的鋼琴家,這個歷程是新中國國家奮鬥的一個縮影。

郎朗的第一個老師是來自上海的知青,但是當郎朗藝術成就再進一步時,老師覺得自己教不了他了,讓他去北京,去找新老師——歐亞。

在這裏,郎朗終於體會到了惡意。

歐亞老師的技術是頂尖水平,但她又有精神病,成天指着滿牆的照片,唸叨說自己培養了無數徒弟,可徒弟們卻背叛乃至迫害了她。

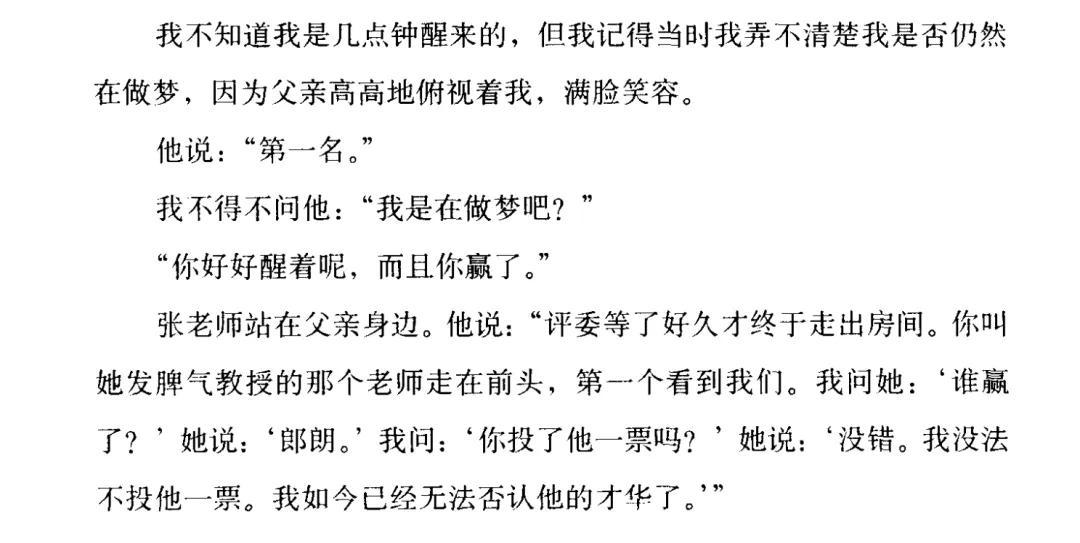

自傳裏郎朗給這個老師取了個外號叫“發脾氣教授”。

在自傳裏,郎朗說,自己因爲音樂才華被人妒忌,有來自瀋陽的朋友就給郎朗造謠,說郎朗的父親和犯罪分子有關聯。

郎爸從文工團出來後在保安大隊工作,抓罪犯這不是很正常?

但那個老師根本沒有任何考證,就單方面開除了郎朗。

可郎朗這個徒弟的實力在歐亞的教導下已經變得連歐亞自己都無法否認了。

在音樂學院的一場比賽中,這個老師剛好是考官之一,郎朗一直擔心這個開除他的老師會給他惡意差評。

但最後,郎朗拿了第一。

父親還專門問了那個老師:

“你投了他(郎朗)一票嗎?”

那個老師說:“沒錯,我沒法不投他一票,我如今已經無法否認他的才華了”。

在電影裏,這一幕被姜文改編得極爲戲劇化,多加了一個那個老師聽郎朗彈琴聽到當場暈倒被送醫院的劇情。

你把這個故事概括一下那就是:

老師名字叫歐亞,橫跨歐亞,她曾經教過很多學生,對外輸出過很多自己的思想,但最後和學生一個個分道揚鑣,他覺得那些學生都背叛了自己。

現在面對自己最有才華最有前途的學生,這個老師出於種種原因和學生決裂了。

到底是徒弟們迫害了老師導致了她的神經病,還是老師的神經病讓學生們不得不敬而遠之,已經不可考了。

大家只記得她最得意的學生成長起來時,老師自己卻倒了。

我覺得這已經不是什麼隱喻了,是明示。

被歐亞開除以後,郎朗又找了第三位老師,他有個很奇怪的名字,叫王子曰:

是他的指點讓郎朗得到了著名音樂大師諸葛伯樂的關注,獲得了各種參賽機會,最終斬獲大獎,證明了自己。

但在郎朗成名接受採訪時,王子曰卻非常專橫,不僅要否認郎爸的作用,就連上節目彈什麼曲子也要由他定,想要奪走郎朗的控制權。

以至於郎爸氣得大喊:“我纔是總設計師。”

總設計師這個稱呼在咱們國家是有專門指代的,大家一聽就明白是什麼意思。

郎爸這裏還說了句臺詞:“記住一句話,一個公司,一個朗朗,一個爹。”

這句話出自一句納粹德國的口號:一個民族,一個帝國,一個元首。以此調侃老爹教育郎朗有時作風過於粗暴了。

自傳裏郎朗也提過他曾經非常恨自己的父親,幾個月都沒有練琴,還是靠意外碰到的在街頭賣瓜的二叔把他們的關係修復了。

郎爸不願意放棄郎朗,他沒有向那些試圖控制郎朗的音樂學院老師們低頭,而是用自己的方式把郎朗帶出去闖世界。

在《讓子彈飛》裏,中國人只能聽莫扎特唱片,憧憬外面的世界:

但在15年後的《你行!你上!》中,洋人甚至要聽中國人演奏莫扎特:

走向世界後,他們碰到了一組跟郎朗既合作,又鬥爭博弈的羣體,他們的成員有美國克魯茲音樂學院的校長、爲這所學院在國內選拔人才的代理人諸葛伯樂。

還有從該校畢業的紐約音樂經紀人、傲慢但又掌握各種資源的美國光頭指揮家。

這些人物在郎朗的傳記裏也存在,但故事只有音樂學院的校長大致對得上,其他部分都存在大量改編。

如果把郎朗出海的經歷看作中國走向世界的縮影,你會發現這些人對郎朗的做法和西方對我們的做法是一樣的。

按克魯茲的規劃,中國各種資源應該接受他們培養的在華代理人監督和分配;而郎朗卻憑實力和決心繞過了代理人,獲得了直接跟學院對話的機會。

走向世界以後,那些人對郎朗是一點幫助也沒有嗎?顯然不是。

在仙台的比賽裏,諸葛伯樂給的建議有一錘定音的效果;在美國院長爲首的師生那,郎朗的技法得到了最精細的打磨。

不管是籤經紀公司還是討論如何把郎朗介紹給指揮家,美國老師們也的確是真心的。

但這個過程你說對方都只是想幫他沒別的私心嗎?這也不對。

幾個學生以“白宮邀請郎朗演出”搞了個惡作劇,把郎朗騙去荒郊野外戲耍,事情鬧到院長那,這些美國人的回覆卻是:“他們花錢給你做了衣服、租了車,所以你不該生氣。”

咱們中國走向世界的過程中,和日本、德國、法國、美國都學習過工業,這些國家有沒有幫助過我們?有。但他們沒有佔便宜嗎?顯然不對。

改開打開市場的過程中,絕大多數國家都是衝着明明白白的利益來跟我們交換的。

網上經常能看到有人不斷列數據說這個國家“援助”了中國,那個國家援助了中國,意思是我們要感恩。

但大夥兒都知道我們從來都是以利相交,利盡則散,沒有誰欠誰的說法。

幾年前,堂堂美國國務卿還鬧出了“詐捐門”,沒給我們錢硬說自己給了。

等你真去查賬就會發現,這些“援助”不僅並沒有給到我們,反而給了某些在華搞破壞的內鬼。

這就和電影裏大家把錢花在整蠱郎朗上,還讓郎朗爲此感恩是一樣的。

那個號稱掌握衆多資源的光頭指揮家,和郎朗第一次見面的過程也很有深意。

郎朗並不打算給指揮家任何情緒價值,而是很中二地在他上萬美元的襯衫上留下了電話號碼,把自己定義爲“合作者”。

在光頭指揮家看來這簡直是羞辱。

根據基辛格回憶錄《白宮歲月》的記載,中美最初的接觸也類似。

接待他的周總理對美國和基辛格的情況瞭如指掌,知道是美國有求於我們,所以不着急。

基辛格住酒店的時候,“打倒美帝國主義及其走狗”的英文標語和宣傳冊,並沒有特地爲他撤走,而是直接留在他的眼前,飛龍騎臉。

他很快就發現,跟周總理談判最理智的方式就是直接提出最合理的主張,然後就一步不讓堅持到底,因爲不管你說不說對方都知道你的底牌。

像特朗普這樣先漫天要價然後等着對方來還價,純屬浪費時間。基辛格最後甚至用“令人傾倒”這個詞來形容周總理。

到了尼克松正式來的時候,他發現我們就是準備了一個簡單的儀式,街道上根本沒有安排羣衆歡迎美國總統,搞得他希望都落空了。

到了兩個人再次見面的時候,指揮家找來了一堆人看郎朗彈琴,他們給郎朗設置了一大堆考驗和關卡,郎朗彈琴彈着彈着,琴絃就斷了,但每斷一次,郎朗都能馬上換一首曲子避開斷掉的弦繼續彈。

斷到第三根的時候,他們乾脆給郎朗換了一架鋼琴,讓其他人全部退下,自己一個人專心聽郎朗彈,和郎朗一對一,無論郎朗彈了哪一首,他永遠都是讓郎朗繼續彈下一個。

終於,20多首彈完之後,指揮家終於認可了郎朗,讓郎朗當替補。

咱們加入WTO的談判,就是一個國家一個國家談過去的,其中最刁難我們,提的要求最多的,就是第一次建交時被我們羞辱了的美國。

美國幾乎是逐字逐句跟中國對條款,就像電影裏說,幾十萬個音符,郎朗一個都不許彈錯一樣,中國足足對美國彈了15年,這個“next”纔算喊完。

歷經千辛萬苦後,在一次重大晚會前,原定上場的演奏家尼古拉——一個充滿俄國味的名字——倒下後,郎朗頂替他獲得了表演機會。

他所在的舞臺,既像中國的長城,又像英國康沃爾那個著名的古羅馬海邊劇場,總之,郎朗終於站在世界中央,接受萬衆矚目了。

也正是在加入WTO之後,咱們的經濟開始騰飛。

看到郎朗終於名揚世界後,郎爸卻倒了,在飛機上看着走向輝煌的郎朗。

儘管郎朗在國際上斬獲大獎時彈奏的多數是西方的曲目,但也有一些是非常中國風的。

電影裏郎朗坐在起重機上彈琴時,當時的曲目是《瀏陽河》和《黃河大合唱》,《黃河大合唱》是很明顯代表我們中國人民精神的歌曲。

而瀏陽河的歌詞,瀏陽河,彎過了幾道彎。幾十裏水路到湘江,江邊有個什麼縣哪。出了個什麼人,領導人民得解放。

這也是在明示,提醒大夥兒即使走向了世界,走向了巔峯,也不要忘了讓咱們國家強大的根本,是那個男人的思想和他代表的廣大中國人民。

郎朗在2006年出的一張專輯,名字就是《黃河之子》,專輯名還請來了金庸題字。

在電影結尾,當郎朗彈奏起《黃河大合唱》時,他的琴聲也和各地中國人的歌聲融爲了一體。

只有紮根在人民羣衆中的琴聲,纔是中國向這個時代發出的最強音。