21世紀經濟報道記者唐唯珂 廣州報道

基孔肯雅熱病毒成爲關注重點。

7月22日,世衛組織蟲媒病毒小組負責人迪亞娜·阿爾瓦雷斯在日內瓦舉行的新聞發佈會上說,目前已有119個國家和地區發現基孔肯雅病毒(Chikungunya fever)傳播情況,約550萬人面臨這種蚊媒病毒的風險,而且可能出現大範圍疫情,給衛生系統帶來壓力。

今年以來,法國位於印度洋的屬地留尼汪島,估計約三分之一人口感染了基孔肯雅病毒;印度、孟加拉國等國家也出現了該病毒的傳播。此外,法國、意大利等歐洲國家近日不僅報告了輸入性病例,還發現了本土傳播病例。

據佛山各區衛健局發佈的情況通報,截至2025年7月21日,佛山累計報告基孔肯雅熱確診病例2659例,均爲輕症,無重症和死亡報告,720例已痊癒。7月22日,北京市疾控中心發佈健康提示,本市偶有境外輸入病例,隨着國際交流的日益頻繁,病例輸入的風險持續存在。

根據央視新聞報道,佛山市同時新增了35家醫院開展基孔肯雅病毒核酸檢測,儲備了較爲充足的檢測試劑,對醫務人員進行了培訓。到醫院就診的疑似基孔肯雅熱病例核酸檢測陽性後,都會留院治療,主要是爲了防止疫情的進一步擴散。

順德區樂從醫院感染科主任林羣表示,目前我們判斷出院的標準,一是病人已經症狀明顯好轉了或者是消失,第二個是他的住院時間,也就是病程超過5天,並且我們給他做了一個核酸檢測,它是一個陰性的結果,符合這些標準就可以達到出院標準。

病原有何特殊?

從病原學角度分析,基孔肯雅病毒隸屬於黃病毒科,是一種單股正鏈RNA病毒。其病毒顆粒呈球形,直徑約50納米,具有脂質包膜,包膜表面分佈着糖蛋白突起,這些結構爲病毒入侵宿主細胞提供了重要幫助。

作爲黃病毒屬中的甲型黃病毒,基孔肯雅病毒依據基因序列的差異可劃分爲多個基因型。不同基因型的病毒在致病性與傳播能力上存在差異,這種特性使得其在流行過程中可能表現出不同的危害程度。

該病毒對熱、紫外線及消毒劑較爲敏感,在不利環境中易失去活性。但在適宜條件下,它能在環境中存活較長時間,這一特性顯著提高了病毒傳播的潛在風險。

在傳播機制上,無直接人傳人的報道,當攜帶病毒的蚊子叮咬人體時,病毒會隨之進入體內,並藉助血液系統擴散至全身。進入人體細胞後,病毒會完成複製過程,而當蚊子再次叮咬感染者時,病毒又會隨之進入蚊體,進而通過蚊子的叮咬行爲傳播給其他宿主,形成傳播循環。

目前沒有疫苗和特效治療藥物,採取的都是對症治療,比如使用退燒、緩解疼痛的藥物。這種感染的最大特點是伴隨着明顯的關節疼痛,此前的研究顯示,部分患者的疼痛可能持續較長的時間。

根據央視新聞,疾控專家介紹,傳染病防控的三個關鍵環節是傳染源、傳播途徑和易感人羣。在控制傳染源方面,主要是病例的早發現、早診斷和早治療。目前,佛山市的醫療機構在患者核酸檢測陽性當天,就在中國疾控中心的網絡直報系統填報,填報後區、市、省三級在2小時內可以完成審覈。

在切斷傳播途徑方面,目前廣東正值多雨高溫的蚊媒活躍期,由於伊蚊的特性是在各類小型積水容器中產卵繁殖,控制蚊媒密度需要持續的殺滅成蚊和孳生地清理,專家建議進一步開展廣泛的社區動員,通過環境整治清理孳生地來阻止伊蚊幼蟲產生。

多種檢測方法並舉

針對基孔肯雅熱的病原,體外檢測行業人士向21世紀經濟報道記者介紹了兩種血清指標。

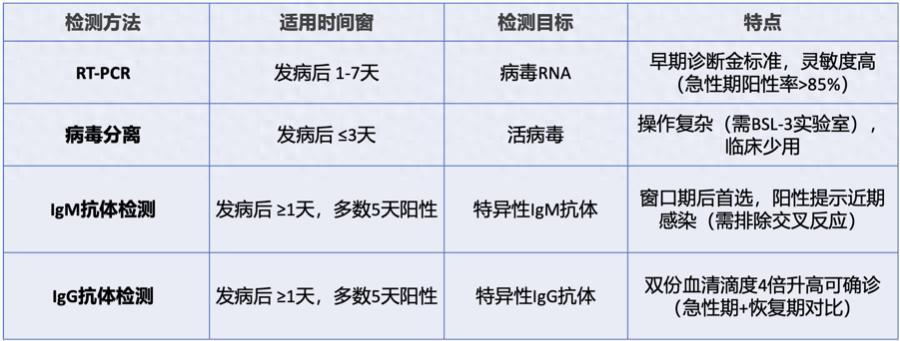

在發病早期(通常前1-7天),通過逆轉錄聚合酶鏈式反應檢測病毒RNA。

而血清學檢測,則是檢測血液中針對基孔肯雅病毒的IgM和IgG抗體。IgM抗體在感染後約1周出現,可持續數月。IgG抗體出現較晚,表明既往感染或近期感染後期。

前述體外檢測從業者向21世紀經濟報道記者指出,目前,實驗室檢測是確診基孔肯雅熱的關鍵。

RT-PCR適用於發病後1-7天,用於檢測病毒RNA,是早期診斷的金標準,靈敏度高,急性期陽性率大於85%。

病毒分離用於發病後三天以內,檢測活病毒,但其操作較爲複雜,臨牀少用。lgM抗體檢測和lgG抗體檢測都適用於發病一天之後,前者是窗口期後首選,陽性提示近期感染,後者用雙份血清滴度4倍升高可確診。

檢測之外,預防基孔肯雅熱的關鍵在於滅蚊,這是切斷傳播鏈、控制疫情蔓延的核心手段。

由於伊蚊主要依賴小型積水繁殖,因此清除蚊蟲孳生地是預防的根本措施。建議每週定期清理家中及周邊的瓶罐、廢舊輪胎、花盆底部、下水道地漏等容易積水的地方,從源頭減少蚊子的繁殖機會。

個人防護方面,外出時儘量穿淺色長袖衣褲,減少皮膚暴露面積,裸露的皮膚上可塗抹含避蚊胺、避蚊酯的驅蚊液。家中應安裝紗門紗窗,睡覺時使用蚊帳,必要時可使用電蚊拍、滅蚊燈等工具滅蚊,儘量避免在戶外樹蔭、草叢、水邊等蚊子密集的地方長時間逗留。

若計劃前往基孔肯雅熱流行的地區,出行前務必查詢當地的疫情信息,做好充分的驅蚊防蚊準備。歸國後14天內要密切監測自身健康狀況,一旦出現發熱、皮疹、關節疼痛等相關症狀,應立即就醫,並主動告知醫生自己的旅行史和蚊蟲叮咬史,以便及時診斷和治療。

(實習生劉洋對本文亦有貢獻)

更多內容請下載21財經APP