這兩個月的時間裏,出於對巴基斯坦空軍可能領先印度空軍許多年就裝備隱形戰鬥機、形成對印度空軍的代差優勢的擔憂,印度媒體普遍要求印度空軍加快引進或者自研隱形戰鬥機。

因此很多印度人主張採購俄羅斯的蘇-57E戰鬥機。

(今年2月在印度班加羅爾航展上,蘇-57與F-35同臺競技)

就在這個節骨眼上,俄羅斯總統普京訪問印度,俄羅斯軍工企業也在近期向印度提出了共同生產蘇-57的方案,看起來十分優惠:蘇-57的出口版本將向印度提供源代碼訪問權限,讓印度能夠在蘇-57上集成國產系統,並且承諾40%~60%的生產工作在印度本地進行。

據俄羅斯媒體報道,俄羅斯技術集團提議在3~4年內向印度空軍交付20~30架蘇-57E,並在2030年後再交付70至100架。

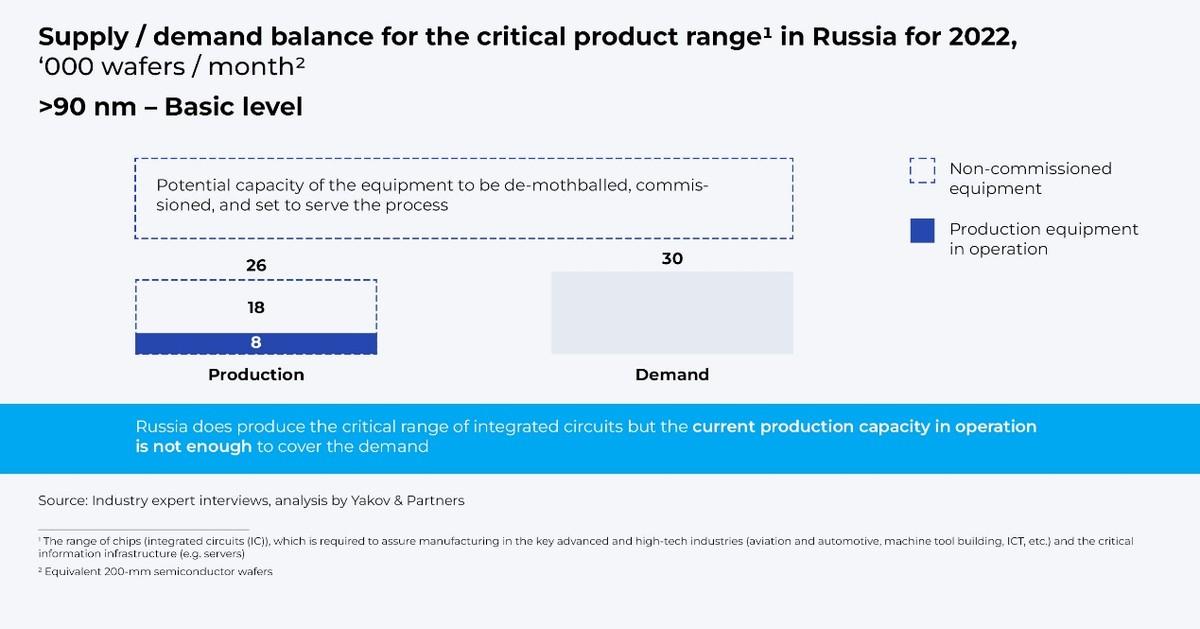

(俄羅斯行業調查機構的報告,2022年俄羅斯僅能製造8萬片左右90納米以上工藝晶圓)

這個“飛來的餡餅”印度會接嗎?很多印度人認爲不可以接,其中一個理由很罕見。

近日印度《經濟時報》發表文章,引述印度空軍前軍官阿拉瓦特的話說,蘇-57戰鬥機內充滿了中國製造的芯片和零部件,印度空軍不能裝備這樣的戰鬥機,用他的話說就是:“想象一下,你與你的設備供應商進行空戰”。

因此許多印度人認爲,既然採購F-35和蘇-57都不可靠,那就不如“死磕”印度國產AMCA戰鬥機計劃,堅定地把國產化之路走到底,哪怕晚點兒服役。

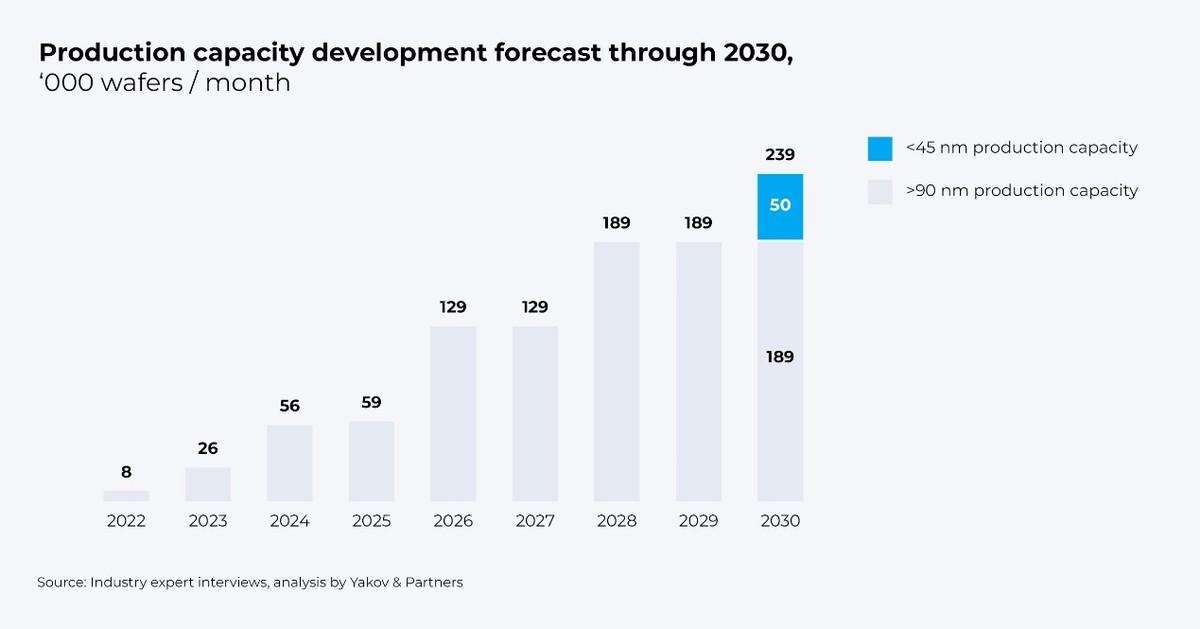

(俄羅斯半導體產業發展估計,到2030年纔可能製造45納米以下工藝的芯片)

關於“蘇-57內充滿中國製造的芯片”這件事,短期內不可能得到中國方面或者俄羅斯方面的證實,但印度人的話並非空穴來風。

一方面,印度早在2008年就開始和俄方接觸,以FGFA項目的名義加入了俄羅斯T-50戰鬥機計劃(蘇-57的前身),共同研製這款戰鬥機,並先後投入了約20億美元。

由於種種原因,印度在2017年退出了該計劃,最終竹籃打水一場空,不過印度人很可能接觸過蘇-57的電子系統,知道許多內幕;

另一方面,俄羅斯自產蘇-57的速度非常緩慢,目前每年的產量仍然是個位數,許多專家猜測,限制蘇-57產量的主要因素可能就是雷達、航電系統的芯片大部分依靠進口,而俄羅斯又因爲俄烏衝突被西方國家嚴格禁運電子元器件,中國也可能限制了軍用電子元器件對俄羅斯的出口。

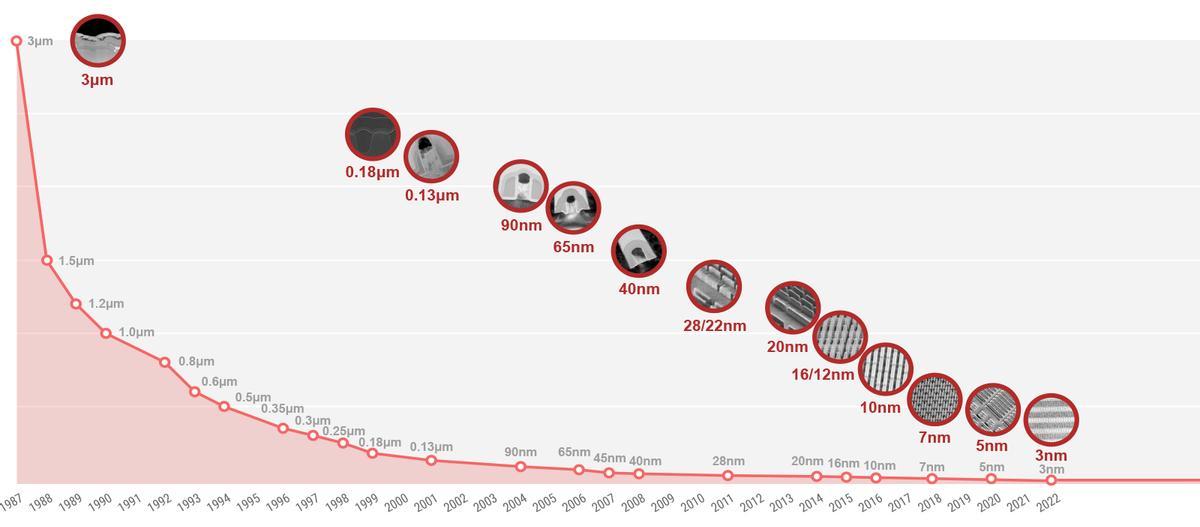

(臺積電在2021年開始量產0.13微米工藝,在2024年開始量產90納米工藝)

俄羅斯在2000年前後與西方國家的關係尚可,俄羅斯在這個時期引進了一些西方半導體制造設備,建立了幾家半導體制造企業,包括現存的Mikron和Angstrem兩家公司。

隨着北約東擴的腳步越逼越緊,俄羅斯最終與西方國家翻臉,導致西方在最近二十多年裏一直對俄羅斯禁運半導體制造設備、備件和材料,因此俄羅斯的半導體制造技術發展極爲緩慢,仍然保持在二十多年前的狀態。

根據臺積電的半導體制程工藝發展路線圖,臺積電是在2001年量產130納米節點,在2004年量產90納米節點,相比起來,實際上俄羅斯在二十年前的半導體制造技術並不落後,但現在已經徹底過時。

(印度的AMCA戰鬥機模型)

根據俄羅斯行業分析機構的報告,在2022年初,俄羅斯僅能夠製造90納米以上工藝節點的集成電路,雖然潛在產能爲每月26000片晶圓,但由於西方的禁運,實際產量低至8000片。

不過,軍用級芯片對製程工藝的要求並不高,俄羅斯手中的這些半導體制造設備也能解決一部分問題。要知道美國空軍的F-22戰鬥機在2005年服役時,其雷達航電所使用的芯片製程工藝,基本就是俄羅斯當前掌握的這些。

然而俄羅斯卻沒有製造出性能匹敵F-22的雷達,這就是俄羅斯自己的問題了:先進AESA雷達所必需的高速ADC/DAC芯片、DSP芯片、射頻功放芯片,俄羅斯至今仍然無法制造。

因此,按照印度人所說,俄羅斯進口一些中國的芯片用於戰鬥機製造,並非不可能,但量肯定不大。

不過,即使印度人押寶自研的AMCA戰鬥機,這個計劃也不可靠,首當其衝的就是發動機問題。

幾天前印度DRDO宣佈,印度已經自研了三十多年的“卡佛裏”發動機被放棄,不再應用於戰鬥機。

印度引進美國GE公司的F414發動機的談判也遇到了障礙,原本計劃今年3月底簽署的合同,直到現在也沒簽,而且美國並不會轉讓F414的全部技術,印度最終還是會被美國卡脖子。

法國賽峯和英國羅羅並沒有適合AMCA的現成產品,M88和EJ200發動機儘管技術先進,但推力仍然不夠,要研製加力推力11噸以上的發動機,英法都等着印度人掏錢研發呢。

所以在可見的未來,印度選擇哪條路線引進隱形戰鬥機,還會持續爭吵下去:哪條路都不好走。