中國要掏1.2萬億搞一個超級水電工程,這可不是小打小鬧,直接刷新了歷史記錄。玩過遊戲的朋友都知道,巨資砸進去容易,收回來難。今天咱們就聊聊這個“長江超級樞紐”,大夥兒最關心的問題擺明了:這麼大一筆錢,啥時候才能回本?別光盯着數字傻眼,一步步拆解就懂了。

看看這個工程的規模,光數字就夠嚇人的。1.2萬億投資啊,相當於1000架最新戰鬥機或者200個普通省會的年度GDP。它叫“長江超級樞紐”,位置定在四川和雲南交界的長江上游,規劃了10座巨型大壩連成一體,裝機容量預計6000萬千瓦。

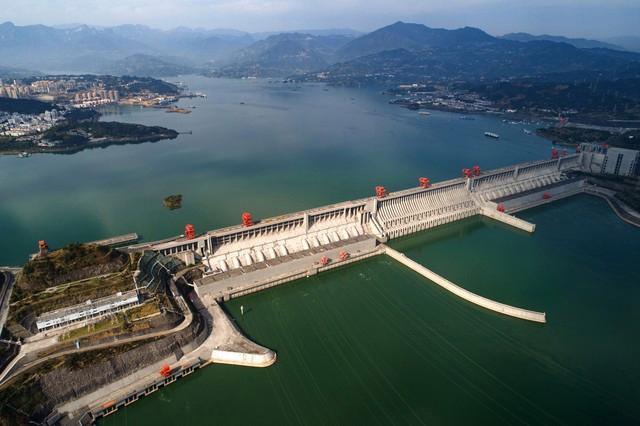

啥概念?目前中國最大的三峽工程,裝機才2200萬千瓦,這波直接翻兩倍多!說它是“史上最大”,一點不誇張。

錢砸哪兒了?

大頭花在水壩建設,鋼筋水泥往上堆,機器設備全球採購,剩下的是移民安置和生態補償,移民問題挺頭疼,預計要搬遷5萬戶人家,每家每戶都算錢,生態方面還得投千億搞綠化防污染。

工程分兩期幹,頭一期5年打地基,後五年上設備,2035年全面開工發電。有人說這工程太燒錢,環境破壞大,但有專家跳出來喊,值!爲啥?清潔能源缺口擺着,中國用電量每年漲5%,靠煤電不行了,污染扛不住,水電綠色穩定,這纔是長久之計。

聊聊收益這塊,回本的核心就是錢從哪裏賺。工程完工後,發電能力爆棚,年發電量估計3000億度,每度電按平均上網電價0.3元算,一年收入就是900億。光看數字挺猛吧?但別高興太早,成本回收沒這麼簡單。支出項目一大堆:電力傳輸要鋪電網,維護費用每年50億上下,還有稅收啥的,七扣八扣下來,純利潤可能縮水到500億一年。

輔助收入也能貢獻不少,比如防洪效益,長江洪災歷史教訓慘痛,這工程控水能力強,減少下游損失,省下的錢折算下來每年約50億。旅遊開發也算一塊,大壩建成後開放觀光,三峽景區年入30億,這個更大估計能翻到60億。把這些疊起來,年總收益大約610億。簡單除一除,1.2萬億投資除以610億年收入,得出回本時間大約20年。咦,聽起來不算長?別急着定論,變數還多着呢。

電價市場不穩定,煤炭價跌可能拉低水電需求,通貨膨脹讓人民幣貶值了,實際回收可能拖慢,再加上建設延遲風險,三峽當年就超支超時,這個更大更復雜,工期延誤可能性高。環保派和經濟學家的爭論炸了鍋,支持方說清潔能源大趨勢利好回收,反對方批項目太燒錢,回收期太長拖經濟後腿。

說說對比案例,找找參考系。三峽工程總投資2039億(1993年值),現在折現到5000億左右,年收入300億,十幾年就回本了。爲啥快?一來當時成本低,二來市場需求暴漲紅利期。可這超級樞紐投資是三峽的翻倍還多,市場飽和問題來搗亂。

現在中國水電產能過剩10%,新工程投產後,可能導致電價壓價,收入縮水,全球經驗也值得挖,南美的伊泰普水電花了150億美金(1980s),回收用了20多年,中間還遇上政治波動。

長江樞紐比它大幾倍,挑戰更大。技術進步倒是個利好,智能電網和儲能系統升級了,發電效率能提10%,每年多賺60億左右。政策背書也穩,國家碳中和目標逼着水電上位,補貼政策一傾斜,收益就加分。但風險點一個接一個,像移民安置搞不好出亂子,生態補償成本飆升,都可能延長回收期。

綜合測算的話,樂觀估計回收期15年上下,悲觀點拖到25年。區別多大?取決於工程管理、市場節奏和突發事件。專家吵翻了天,有模型預測2035年建成後20年回本,也有報告說拖到2050年都可能。爆點就在這兒,錢投進去回不來的擔憂,引發全民焦慮:這筆天價投資,算不算打水漂?

看看投入產出平衡的關鍵,不能只看數字瞎猜。經濟拉動效應得算進去,1.2萬億投資能帶動鋼鐵、機械、就業連鎖反應。

研究機構報告說,建期10年直接創造50萬個工作崗位,GDP貢獻率提到0.5%,間接稅收補回來一部分,社會效益更長遠,能源安全保住了,工業用電不愁斷供。可成本回收的本質是錢回口袋,企業投資講究現金流。

按國企模式,長江樞紐歸國家電網和能源集團聯手開發,貸款利息一攤平,頭五年可能純虧損,後面才慢慢收支平衡。投資回報率按5%保守算,20年真能回本,但趕上好行情,可能15年搞定。

壞賬問題不能忽視,地方債壓力大,工程融資借了8000億債,利息壓身拖回收。總結來看,這1.2萬億投下去,回收時間區間在15到25年之間,中間值20年算合理。沒想象的快,但也不慢得離譜,爲啥這麼說?清潔轉型是大勢,水電不花這筆錢,火電污染代價更驚人,長期算總賬不虧。

工程值不值幹,咱們講完該收尾了。1.2萬億投水電,賭的是未來收益和市場穩定。工程上馬板上釘釘,回本20年內基本確定,關鍵是執行少出差錯。風險控好了,中國又添一大能源引擎;控不好,就成了經濟大包袱。

消息一出,投資者眼睛都亮了,股民忙着抄底能源股,老百姓盯緊電價漲不漲。說到底,這事兒比數字遊戲複雜,但專業分析一圈,結論攤開給你:投資這麼大,回本需要時間,但穩紮穩打肯定賺。工程推進中,變數還多,咱就等後續報告揭曉答案!