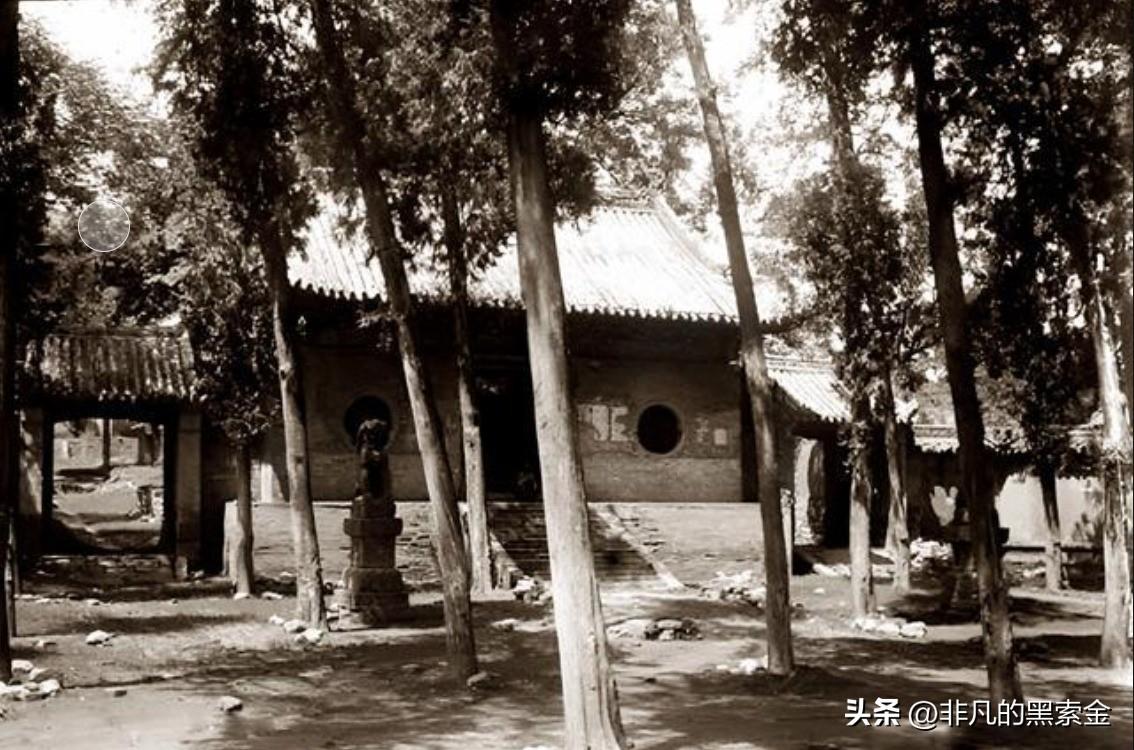

1950年冬,登封縣土改工作隊進駐少林寺,他們此行的目的,是依法廢除存在於寺廟中的封建土地所有制。少林寺作爲千年古剎,其土改工作是否成功,也將成爲中原地區宗教領域土改和民改的典型案例。

經詳細調查,確認該寺當時擁有耕地2800畝,山林2000餘畝,水碾3座,油坊2處。雖然比起前清時,該寺土地“連洲跨縣”多達20萬畝來已經少了很多,但在此時也是地地道道的“大地主”。

這些生產資料長期由寺院上層僧侶控制,通過出租土地、放高利貸等方式剝削佃農。據檔案記載,當時寺院每年收租糧達12萬斤,佃戶還需額外承擔"初夜權"、"勞役租"等封建陋規。

工作隊根據"廢除封建性及半封建性剝削的土地制度"的原則,對少林寺財產進行徹底清算。

土地分配工作嚴格遵循"抽多補少、抽肥補瘦"的原則。工作隊耕地劃分爲三個等級:一等田(水澆地)佔35%,主要分佈在寺河沿岸;二等田(旱平地)佔45%;三等田(山坡地)佔20%。通過民主評議,最終將土地分配給登封縣城關鎮及周邊7個行政村的1236戶貧、僱農,人均分得1.5畝。

特別值得注意的是,分配方案充分照顧軍烈屬,其中27戶軍屬家庭額外獲得近50畝優質田地。

寺院附屬生產資料採取創新性的"折價入股"方式處理。3座水碾作價1200萬元(舊幣,合新幣1200元,下同),2000畝山林作價800萬元,全部納入新成立的"登封縣第一農業生產合作社"。

根據1951年《少林寺生產資料改造協議書》記載,這些資產產生的收益30%用於當地小學建設,40%投入水利設施修建,剩餘30%作爲合作社公積金。這種既保證生產資料公有制,又兼顧地方公益事業的做法,隨即被中原局作爲典型經驗推廣。

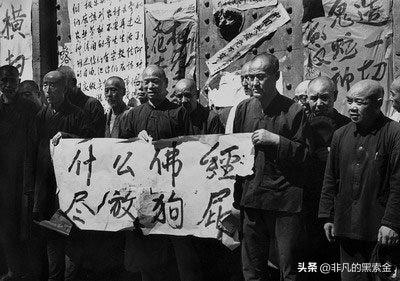

寺內僧人的改造工作則體現了"區別對待"的方針。14名留寺僧人中,原監院釋永禪因曾指使僧兵毆打佃戶,被定爲"惡霸";2名知客僧因放高利貸劃爲"富農";其餘11名普通僧人經羣衆評議定爲"貧農"。

工作隊爲寺廟保留了28畝口糧地(其中菜地5畝),由僧人組成生產小組自行耕種。到1951年春耕時,工作隊專門派農技員指導僧人使用新式步犁,當年糧食產量反超寺院原出租收益的15%。

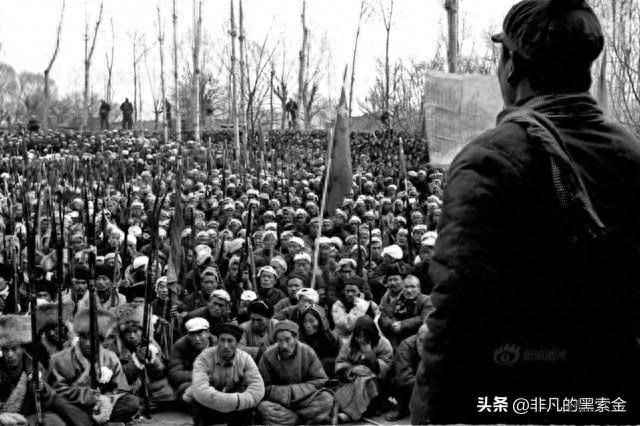

此外,登封縣還收繳寺內藏匿的步槍7支、土槍23支及大量冷兵器,解散由32名武僧組成的護寺武裝。在羣衆大會上,當衆焚燬記載"初夜權""勞役租"等封建特權的契約文書178件。

特別具有象徵意義的是,原用作施行"跪香"懲罰的刑具被改鑄爲農具,體現了寺院從封建壓迫者向生產建設者的轉變。

1956年,隨着農業合作化的推行,少林寺的28畝口糧地也納入集體化經營。僧人全部編入城關公社郭店大隊第23生產隊,這一時期僧人們創造的勞動工分普遍達到中上水平,釋行正法師還因改良紅薯儲藏技術獲得縣勞動模範稱號。

這場持續數年的土改工作,徹底改變了少林寺的經濟基礎和社會功能。從宏觀層面看,通過土改消滅了宗教封建特權,使寺院從封建剝削機構轉變爲自食其力的生產者;從微觀層面觀察,普通僧人通過集體勞動實現身份轉變,部分還成爲農業技術骨幹。

2014 年起,少林寺通過土地流轉獲得 860 畝土地使用權,成立禪耕農場開展 “農禪合一” 實踐。農場實際耕種面積達 400 畝,種植小麥、玉米、蔬菜等農作物,年產糧食約 10 萬斤,除滿足寺內 400 餘名僧衆及慈幼院師生需求外,還用於慈善捐贈。

至 2025 年,農場規模擴展至 1800 餘畝,形成集種植、加工、生態保護於一體的現代農業體系。此外,少林寺還擁有53.7畝商業用地,並在澳大利亞擁有18720畝土地,尚未投入運營。