最近刷到一個熱門帖子,說“細膩的人唯獨看不到自己的珍貴”,大致講的是——

有一類人在生活中一直扮演小太陽的角色,熱情地爲每個人提供情緒價值。而當自己轉身時,卻發現身後空無一人,心想再也不要付出真心了。

可下一秒又會因爲一點小事就原諒了一切,在破碎和重塑中不斷消化自己的情緒……

這讓我想起前陣子看綜藝節目《毛雪汪》,謝依霖說她平時習慣了當大家的“開心果”,不允許自己不開心。

但有一次情緒崩潰,她翻遍通訊錄,卻找不到一個可以傾訴的人。

“我找不到任何一個人,我敢跟她說,我好想哭。”

“不是TA們不好,TA們都很愛我,可是我只要想到,我告訴她說我好難過,她一定很難過……”

聽完,李雪琴忍不住心疼地說道:

“你太能照顧別人情緒了,你連自己有情緒,都怕別人代入。”

後來,謝依霖才明白,自己總想着照顧所有人,卻忘了自己也是其中一員。

我身邊不少女性朋友都是謝依霖這類“情感細膩”的人(當然,男性也有)。

TA們善良、體貼、共情力強,總能敏銳地察覺到他人的低落與疲憊,給予溫柔耐心的回應。

可每當自己情緒翻湧時,卻習慣轉身,獨自面對一個人的黑夜。

明明渴望在脆弱時被接住,爲何話到嘴邊,卻總開不了口?

今天,壹心理就來和大家一起聊聊這個話題。

希望情感細膩的人,能學會在周全他人的同時,也能看見自己的珍貴,學會好好愛自己,讓自己越過越“好命”。

爲什麼你擅長愛他人,卻羞於尋求被愛?

從心理學角度來看,這或許源於童年期情感長期被忽視所埋下的種子。

1.錯位的童年:從小被迫充當家庭裏的“小大人”。

在功能失調的家庭(如父母離異、衝突、忽視)中長大的孩子,依戀需求常得不到回應。

爲了生存和維繫脆弱的家庭關係,TA們被迫過早“獨立”,壓抑自己的恐懼和需求,轉而高度敏感地迎合照顧者的情緒。

家庭治療師Ivan Boszormenyi-Nagy 指出,當兒童被迫承擔起本應屬於父母的情感支持者、調解者或實際照顧者的責任時,TA們便成爲了“小大人”。

這種長期的“先人後己”行爲模式,會在神經層面形成強大的習慣性通路——優先處理他人需求,忽略自身感受。

成年後,TA們即使在安全的新關係裏,這種模式依然佔主導。

就像從小習慣爲他人撐傘的孩子,長大後仍本能地將傘高舉在他人頭頂,卻對自己淋溼的身體渾然不覺。

2.鏡映缺乏:我被愛=我能爲你做什麼。

心理學家海因茨·科胡特認爲,每個人在成長過程中都有鏡映需求,即當我有情緒、有想法時,我渴望有人能看見我、理解我,並溫柔地回應我。

比如當孩子在傷心哭泣時,大人能停下來蹲下身問一句:“你是不是委屈了?”或者輕輕抱一抱TA、對TA的感受表示理解和認可,這都能給孩子帶來“被鏡映”的體驗。

被充分鏡映的孩子,長大後會在心底篤定:“我生來就是被愛的,不需要靠表現來換取。”

但如果缺乏鏡映,孩子的情緒和感受持續被養育者忽視、否定或嘲笑,就可能內化出相反的信念:

“我的真實感受和存在是令人厭煩的、沒有價值的、不可愛的。”

但孩子無法停止渴求養育者的愛,於是TA們嘗試各種方式來獲取愛。

最終發現,當自己表現得懂事、體貼時,周圍的氣氛會更輕鬆,關係似乎更穩定,自己也能收穫誇獎與關注。

於是,這些“肯定”就悄悄地變成一道內心的公式:

“我被愛=我能爲你做什麼”。

從此,TA們習慣性地壓抑自身需求,將表達或滿足自己視爲“自私”“貪婪”或“不配得”。

認爲自己唯有不斷付出、照亮他人,才能在那微弱的光芒中,確認自身存在的一絲價值。

3.情緒羞恥:被扼殺的表達欲與孤獨的硬扛。

上面我們說到,如果養育者未能充分充當孩子的“情感容器”,孩子便無法內化處理情緒的能力。

成年後,當強烈情緒來襲,TA們會感到失控,並伴隨着強烈的羞恥感:“我連情緒都管不好”“我的需求是別人的負擔”。

在心理學上,這被稱爲“情緒羞恥”,它指的是:一個人因表達情緒而內化出“我是錯的”的感受。

爲了保護自己免受更深層的拒絕與羞恥,TA們學會徹底壓抑、隱藏真實的情緒與需求,從而發展出“獨自硬扛”的生存模式。

《是女兒是媽媽》節目中,黃聖依的講述便是例證。

11歲時,她被老師誤解批評,委屈難過。媽媽卻沒有傾聽她的解釋,反而要求她道歉。

從那以後,她便不再和媽媽講自己遇到的心事,也很少對外表露自己的負面情緒,都是一個人扛。

即使她內心渴望情感聯結,情緒羞恥感也像一道無形的牆,橫亙在母女間,而媽媽也對女兒的疏離感到傷心。

只記得照亮他人,會逐漸熄滅自己生命裏的燈

過早的獨立,讓情感細膩的人早早學會了像“大人”一樣周全一切,習慣性地在關係中扮演着照顧者與付出者的角色。

然而,這份密不透風的體面與周全,往往以犧牲真實的自我爲代價。

那些被忽視、未被安撫的情緒,其實從未消失,而是積壓在心底,阻礙了通往內心的路……

1.情緒失察:逐步弱化或切斷感知自身情緒和需求的能力。

細膩的人總是習慣性地優先傾聽他人、理解他人,即使早已心疲力竭,也本能地將“我不舒服”的感受後置。

一開始,TA們可能只是習慣性地忍耐——想着“再撐一會兒就好”。

但久而久之,TA們可能連自己真實的疲憊、憤怒或委屈都難以辨識。

從心理學角度看,這正是“情緒識別能力”弱化的表現。

情緒就像身體的氣象信號圖,它會提醒我們哪裏不舒服、哪些地方需要調整。

但當我們一次次忽視它,不去回應它,它的聲音便會日益微弱,直至沉寂。

於是,一個悖論出現了:

我們變得越來越擅長解讀他人,卻對自己內心翻滾的情緒風暴日益陌生。

長期的情緒壓抑,會逐步切斷了我們感受自身真實情緒與核心需求的能力。

2.假自體的牢籠:在他人的期待中失去真自我。

當一個人習慣性忽視自身需求,將自我價值完全繫於“對他人有用”之上,其內在的價值體系就會像浮萍一樣無所依靠。

別人滿意時,TA們會覺得自己還不錯;

別人沉默或否定,便瞬間陷入自我懷疑的深淵。

TA們不斷追隨他人的目光,迎合他人期待,不敢拒絕,不敢停歇,生怕自己“不夠有用”就被拋棄。

英國精神分析學家Donald Winnicott的“假自體”理論,深刻揭示了這一困境:

在成長過程中,如果養育者無法接納孩子的真實感受和需求,孩子爲了維繫關係、獲得愛或避免懲罰,會發展出一個順從、討好、符合外界期待的“假自體”(False Self)。

它就像一層保護殼,掩蓋了真實的、脆弱的“真自體”(True Self)。

在“假自體”的牢籠中,TA們逐漸活成了別人人生劇本中的配角,無法看到自身獨特的光芒。

3.失衡的付出:透支自己,拖垮關係。

如果一直“照亮”他人,卻總是獨自面對“黑夜”,極易讓對方形成誤解:

認爲你能輕鬆應對一切,並無太多負面感受或需要。

於是,這段關係便會悄然滑入一種“只出不進”的單向情緒供給模式。

這種模式短期內或能快速收穫好感、維持表面和諧,但你內心的壓抑感與委屈感卻在暗自滋生。

這無異於爲關係的長遠穩定埋下隱患。

因爲壓抑與委屈不會憑空消散,只會在你心底持續累積,直至抵達臨界點,最終以失控的方式爆發。

然而,站在家人、伴侶、朋友的角度,TA們只看到你突然從“暢通無阻的綠燈”驟然跳至“拒人千里的紅燈”——

本來剛纔還好好的,爲何瞬間疏遠或憤怒?TA們難以察覺你內心早已蓄滿的“情緒洪水”。

但真正健康持久的關係,需要雙方真實情感的流動與回應。

過度付出而忽視自我,看似是種善良,實則是在緩慢透支自己的情感賬戶,並最終拖垮這段關係本身,進一步繼續拖垮自己。

越過越好命的人,都做對了1件事

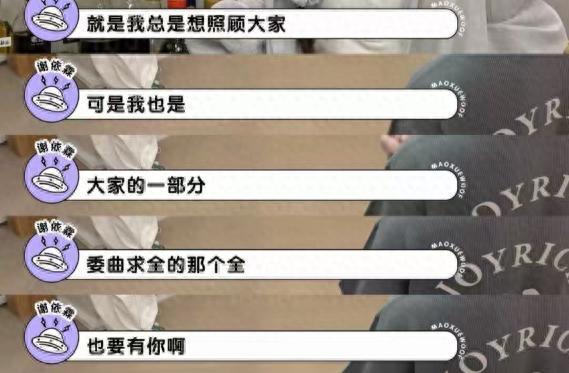

正如謝依霖在《毛雪汪》中的領悟——“那個‘委曲求全’中的‘全’,也應當包含你自己。”

如果你正是那個時常照亮他人的人,此刻,請試着將目光溫柔地轉向自己,讓那束光,也照進你生命的角落。

當你能夠開始看見真實而珍貴的自己,好好愛自己,就會越過越“好命”。

不知道怎麼做的話,以下3個方法,或許能爲你點亮前行的第一步:

1.學會覺察:我的感受和需求是什麼?

很多情感細膩的人,在遇到事情時,會習慣性跳進“他人視角”,優先考慮他人的想法、感受和需求。

但以後,我們可以試着暫停一下,先把注意力先放在自己身上,問問自己:

我現在的情緒是什麼?

我的需求是什麼?

我做這件事,是爲了讓別人喜歡我,還是我真的願意?

當我們一遍遍覺察自己、不斷練習時,就能建立新的神經通路:

不再總是條件反射式地認爲“別人優先”,而是能先看到自己的情緒和需求。

慢慢地,你就會逐步建立自己的內在節奏,把人生的主導權交還給自己,成爲自己生命裏的主角。

2.練習表達和接受,慢慢習慣“被照顧”。

從信任之人開始,嘗試袒露自己真實的感受與需求,而非只做“療愈他人”的容器。

哪怕只是簡單直接地說:

“我最近有點累,想安靜一下。”

“今天的我,特別希望有人陪一下。”

當然,我們在表達時,會有人欣然答應,也一定會有被拒絕的時刻。

但那些被接納的時刻,能溫柔地改寫我們曾經“情緒羞恥”的體驗,讓你體驗“被看見”的珍貴喜悅。

那些被拒絕的時刻,也會讓我們看到,“被拒絕”沒有想象中那麼可怕。

當這份恐懼慢慢減輕,最終緩緩落地,勇氣也由此滋生。

因此,哪怕心裏有千百次猶豫,也請嘗試爲自己發聲。

更關鍵的是,當別人主動關心你、幫助你時,不要急着推辭。

試着說:“謝謝你,我很需要。”

因爲,愛並不只是給予,也包含允許自己被溫暖包圍的能力。

3.滋養自己,成爲自己最安全的港灣。

生活中,我們並不能總是及時地被看見、被回應。

因此,培育一種穩定而深植於內在的自我聯結能力,便顯得尤爲重要。

你可以每天爲自己預留一小段獨處時間,做些讓自己能量悄然回升、溫柔照料內心的事。

比如:

靜靜發呆、閉目冥想、聽一段熟悉的旋律,或是停下來簡單地問自己一句:“今天的我,過得還好嗎?”

這些看似微小的的停頓與回望,可以幫你一點點重建內在的穩定感、安全感,提升自我撫慰的力量。

當你越來越能在日常中,越來越穩地與自己並肩而立,那個總是點亮他人的你,終將不再孤單。

因爲你已經深知,自己也可以成爲自己最安全的港灣。

寫在最後

如果你也是那個同樣細膩的人,我想對你說:

在成爲今天的你之前,想必你一個人獨自走了很長很泥濘的路吧。

我不想祝你勇敢堅強,但依舊真誠地欣賞你在黑暗中仍有着發光的力量。

善良又敏感的你,天生地想要身邊的人都能被這個世界溫柔以待。

於是你經常身先士卒,充當着那個溫柔的“騎士”,細心地爲別人撐傘;

只是我希望之後,每當心裏下暴雨時,記得將傘也傾斜向自己。

如果連撐傘的力氣都沒有了,那就勇敢地讓眼淚落下吧。

不用怕轉身身後空無一人,這世界總有人願意把破碎的你一片片撿起來。

不爲別的,只因爲那是珍貴的你啊。

你值得擁有最好的一切。

世界和我愛着你。

作者:劉飄

編輯:老啊嘛、笛子

圖源:圖蟲創意