社交一般能促進心理健康,畢竟人是社會性動物,需要與他人多多聯結,確定自己在羣體中的位置。

然而對於“聰明人”而言,要想心理健康,反而要少跟他人相處。

聰明這一概念遠不單單是測試智商的數字,它指向特定的認知和特質。

這類羣體往往擁有高度的神經敏感性,對外部的刺激和信息,有着高於常人的感知;

無論是環境的細微聲響、光線變化,還是言語的差異、情緒的流動,無時無刻都在耗費着心神。

每次的社交互動,對他們都可能產生信息過載。

對於這種思維活躍和認知需求更強烈的人,社會交往確實可能變成額外的負擔。

普通人視爲輕鬆的日常寒暄與信息交換,對於高敏感的人是需要高度集中精力的任務;

大腦不受控制在高速運轉覺察語言背後的動機,再有意識解析信息的真實性和價值,長時間下來容易導致精神疲憊和萎靡。

並且許多常規的社交活動內容,在他們眼裏可能是空洞和無意義的。

如果談話只停留在無關瑣事,周圍是拘於形式的客套或者缺乏實質內容的閒談,高認知的人難以從人前表演中獲得滿足感和精神上的滋養;

被迫參與的“無效社交”會引發深刻的疏離感,造成內心衝突,這是“感官過載”的後果,即:

個體的感官接收到的信息超過了其能夠處理的量將會導致不適。

持續暴露在社交情境中,注意力資源和心靈能量會加速枯竭,導致暈頭轉向、煩躁甚至是迴避傾向;

通過遠離和壓抑需求的方式保護自己,因爲消耗了能量卻沒有得到相應的反哺。

他們的價值觀與思維模式存在着顯著區別,往往具有更爲複雜的價值體系,思考問題的深度和廣度與周遭環境存在一定差距。

當主流跟風的觀點或未經深思的見解在社交中佔據主導,他們要麼感到被孤立格格不入,要麼需要刻意隱藏自己的真實想法以融入羣體;

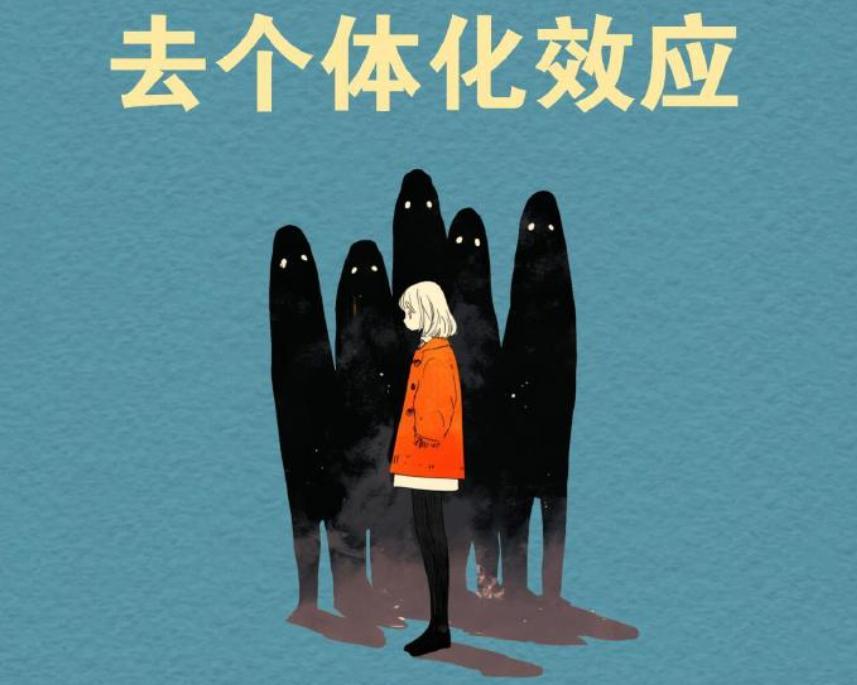

這種掩飾是一種自我禁錮和否定,帶來的是精神壓力和內在割裂感,是“去個體化”的表現:

個體在羣體環境中失去自我意識和個性約束,表現出羣體化或非理性的行爲。

如果個體的自我認同被羣體的行爲與目標認同所取代;

自己將難以意識到自己的價值和行爲,加入到重複的、衝動的、情緒化的,有時甚至是破壞性的行動中去。

對高認知的人持續施壓,爲了融入羣體或避免特立獨行的衝突;

可能主動妥協自己獨特的聲音、真實的感受和深入的思考,被同化的後果是傷害自我的核心和自主感。

他們具有的內在反思傾向驅動他們不斷向內探尋,不斷構建自己的自我和存在方式;

內省是需要心靈空間的,外部龐雜的社交信息湧入會打斷內省過程。

所以對於他們來講,有意識地減少某些非必要的消耗性的社交接觸,爲獨處騰出空間,是一件很重要的事。

獨處是創造低刺激的空間,使消耗的心理能量漸漸恢復,不受干擾地梳理雜亂的思緒;

把碎片化的經驗整合成爲有結構的洞察,對複雜問題進行系統化思考是一件至關重要的事;

它能深化自我認知,也能理清個人的價值觀和人生目標。

也只有在這個時刻,人才能短暫擺脫社會角色的扮演和他人期望的濾鏡,暫時逃離個體在社會羣體中被賦予的身份應該要發揮的功能;

觸及自我內心最真實的感受,與真實自我的連接,才能定期確認“我是怎樣的人”以及“我需要什麼”。

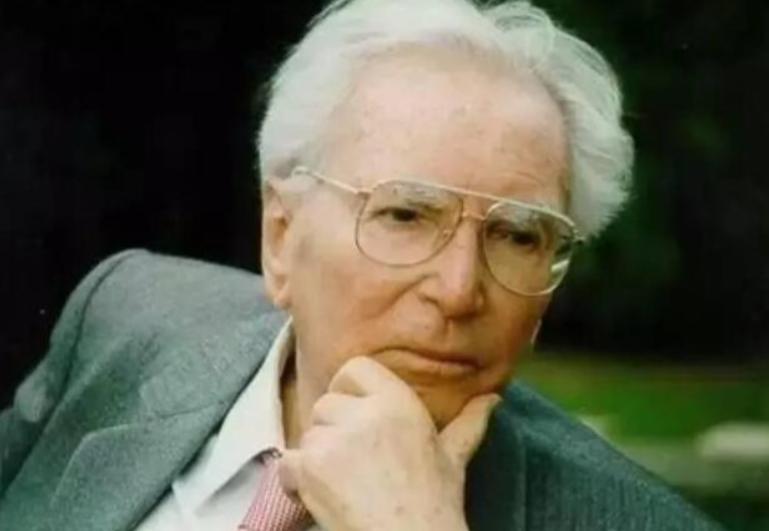

奧地利精神醫學家和心理學家維克多·弗蘭克爾在納粹集中營死裏逃生後,發明了“意義療法”,主要概念是:

生命的意義是客觀存在的,但又是具體而獨特的。每個人的生命都有其獨特的意義,需要在特定的情境中去發現和實現。

精神力量不是雞湯,而是行之有效的真理。

人的基本動力就是追求意義,因此獨處其實幫助個體清晰了未來生活方向,做出了更符合內在需求的選擇,從而強化自我認同和生命意義感;

這纔是心理健康的核心要素,是在熙熙融融的社交裏得不到的收穫。

不過“少跟朋友相處”不是說“完全不相處”,獨處也不是走極端,不是推崇一種與世隔絕的孤島生活;

馬斯洛需要層次理論裏的那些較爲高級的需求(歸屬的需求和尊重的需求等),幾乎都與人有關。

所以如果聰明人真的聰明,就會更渴望真正的被懂得,實現精煉的社交模式。

這意味着篩選、減少無意義的淺社交,把寶貴的注意力資源節省下來;

從低質量的泛泛之交解放出來,投入到少數能提供思想交鋒共鳴和情感支持的高質量關係中;

一次觸及內心的對話,比多次曲意逢迎的聚會更滋養人。

這種關係的特點是:交流能抵達深處思想,彼此相對好理解無需過多解釋,相處本身非但不折磨人,反而能帶來啓迪。

這個篩選過程需要個體有意識的主動管理社交;

擁有着說“不”的否定勇氣,清楚界定自己可以承受的社交頻率時長和情境,保護珍貴的獨處時間不被侵佔。

邊界是始終要設置的,哪怕在高質量的社交中,也要有意識覺察自己的邊界和感受;

能夠真實的表達觀點,不爲取悅他人而放棄真誠,是維繫健康關係與健康自我的保障。

因此聰明人要想心理健康,要對社交關係進行主動的質量控制和數量控制;

也不是說數量一定少,但能留下來的肯定是已經摒棄掉了無效的消耗;

在吵鬧的世界中守護自己的內心寧靜,在必要的“孤獨時刻”裏沉澱,在任何模式都清晰邊界,達到一種動態的平衡。

-The End -

作者-山外人

第一心理主筆團 | 一羣喜歡仰望星空的年輕人

圖片源自網絡,侵權請聯繫