當前,中國納入環境監管的尾礦主要包括黑色金屬尾礦、有色金屬尾礦、稀貴金屬尾礦、非金屬尾礦等,總佔地面積可達110萬hm2。

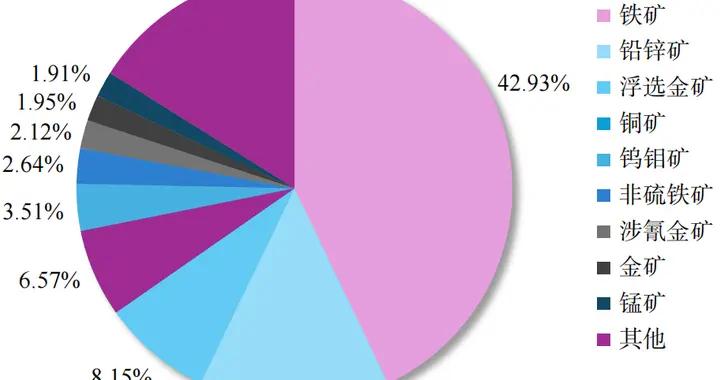

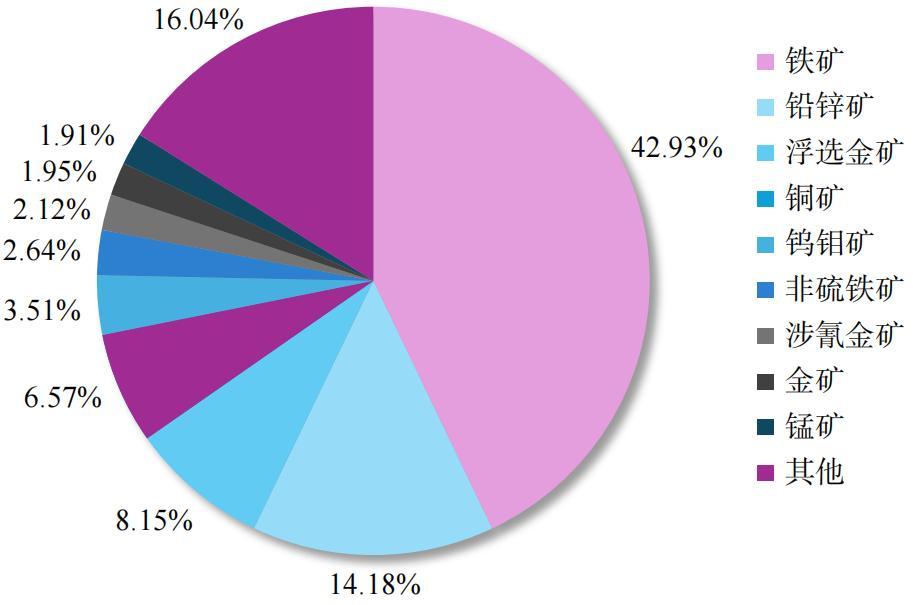

21世紀以來,中國尾礦堆積量日益增加,在侵佔大量土地資源的同時,對生態環境構成了嚴重威脅(如重金屬污染和鹽漬化等),已成爲人類面臨的重要環境問題之一。截至2023年,納入生態環境主管部門監管的尾礦庫數量逾7800座,總量居世界第1,其中鐵尾礦庫數量最多,爲3354座,佔比42.93%,其次爲鉛鋅礦和浮選金礦,佔比分別爲14.18%和8.15%(圖1)。中國的尾礦庫主要分佈於河北、遼寧、內蒙古、湖南、河南等地(圖2),總佔地面積超過20萬hm2。其中,華北地區和長江流域人口密集區及糧食主產區各佔近1/3(圖2)。

圖1 中國尾礦庫礦種佔比

圖2 全國尾礦庫分佈圖(審圖號:GS(2016)2884)

尾礦生態修復是礦山生態修復的難點和重點。尾礦富含細粒,物理結構緊實,缺乏孔隙結構,理化性質較爲極端(極端酸鹼、高鹽及重金屬毒害等)(表1),缺乏有機質和養分,不適合植物及微生物生存,容易給生態環境帶來危害或構成安全風險。基於此,發展科學、合理、有效的尾礦生態修復技術,對於綠色礦山建設具有極爲重要的現實意義。

表1 不同類型尾礦的理化性質和礦物組成差異

目前,尾礦生態修復主要採用表面覆土法進行植被恢復和景觀改造。

覆土法往往從礦區附近挖掘大量自然土壤覆蓋尾礦壩,隨後進行植樹造林和綠化。雖然覆土法在短期內可以迅速綠化尾礦礦區,但尾礦通常養分缺乏,且含有較高的酸性或鹼性物質,嚴重影響植被生長和生態系統恢復。此外,由於尾礦結構鬆散和潛在的環境污染風險(例如重金屬),極易造成二次污染。

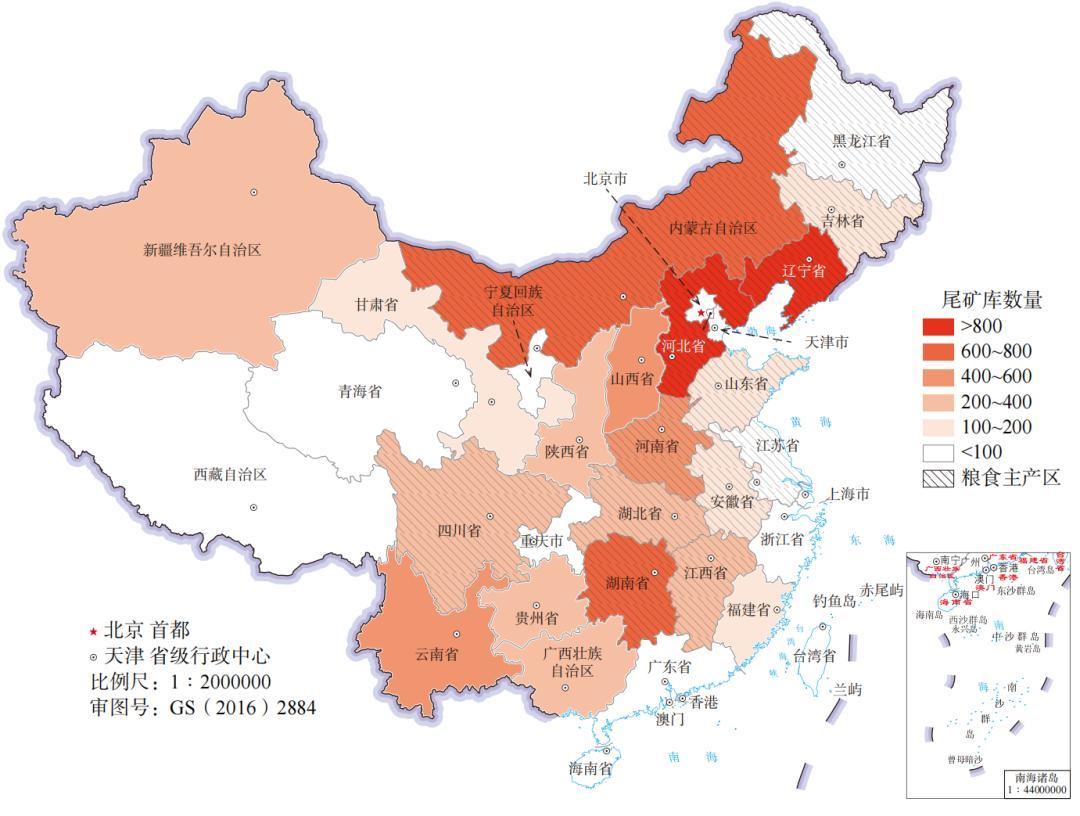

與此同時,覆土法存在潛在的地質風險。在自然土壤中,下層岩石層往往爲岩石風化層,支撐上層土壤穩定的同時具備一定的孔隙結構,有利於水體通過孔隙向地下轉移(圖3)。然而,覆土法往往只在尾礦上方覆蓋約半米深的土壤,而對下層密實的細粒尾礦無任何加固處理。在暴雨季節,大量雨水通過覆土後無法再通過尾礦向下滲透,最終可能導致水位上溢和漫灌。同時,長時間泡水的尾礦缺乏硬質結構,承載能力差,極易發生坍塌,形成泥石流,進而引發嚴重的次生災害。

圖3 尾礦覆土層(左)和自然土層(右)示意圖

另一種修復策略是直接在尾礦上進行生態恢復。這種方法通常將尾礦視爲污染或退化的自然土壤,採取針對土壤的修復方法和技術來進行尾礦復墾。然而,尾礦實際上具有極端的理化性質和緻密的物理結構,即使提供充足的養分,也難以支撐植物的定植和生長。傳統的土壤修復技術無法適用於尾礦,無法系統性地解決尾礦問題。

當前尾礦生態修復面臨着巨大挑戰:

(1)基質結構與肥力恢復困難;

(2)植被重建難度大;

(3)生態系統重建的複雜性高;

(4)成本問題;

(5)重金屬和有毒物質消納難度大。

此外,尾礦修復涉及複雜的政策法規、土地利用規劃以及社區參與,如何在滿足環保要求的同時,兼顧經濟效益和社會接受度,是修復過程中必須應對的挑戰。

尾礦成土生態工程旨在從土壤發生學角度認知尾礦的物化特性以及成土改造所需條件,通過生態工程手段促進尾礦土壤發育。同時,結合生物和化學方法阻控重金屬遷移,最終實現重建尾礦區穩定生態系統的目標。此外,生態恢復將使大面積的尾礦堆積區成爲新的碳匯點,具有巨大的固碳潛力,對於實現碳中和目標具有重要意義。

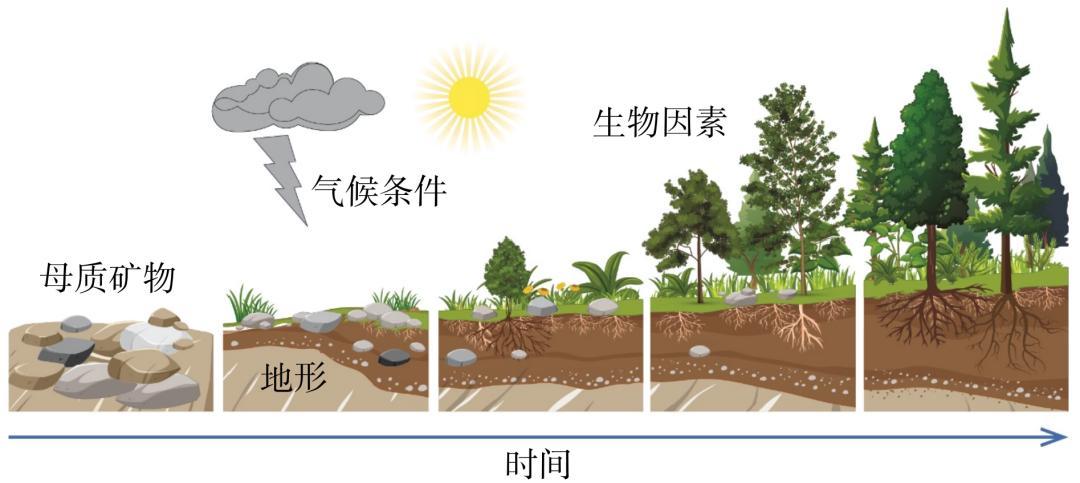

尾礦成土生態工程的理論基礎是土壤發生學。土壤發生過程(圖4)是指成土母質在一系列物理、化學、生物作用下發生礦物風化和次生礦物形成、有機質的生成和累積、土壤結構的形成和發展,以及各類生物的定殖居留,最終成爲具有一定結構並支撐生態系統功能的土壤。影響土壤發生過程的主要因素包括母質類型、生物活動、氣候條件、地形坡度和時間尺度。這5個因素共同決定土壤發生的速率和最終形成的土壤類型。

圖4 土壤發生過程示意圖

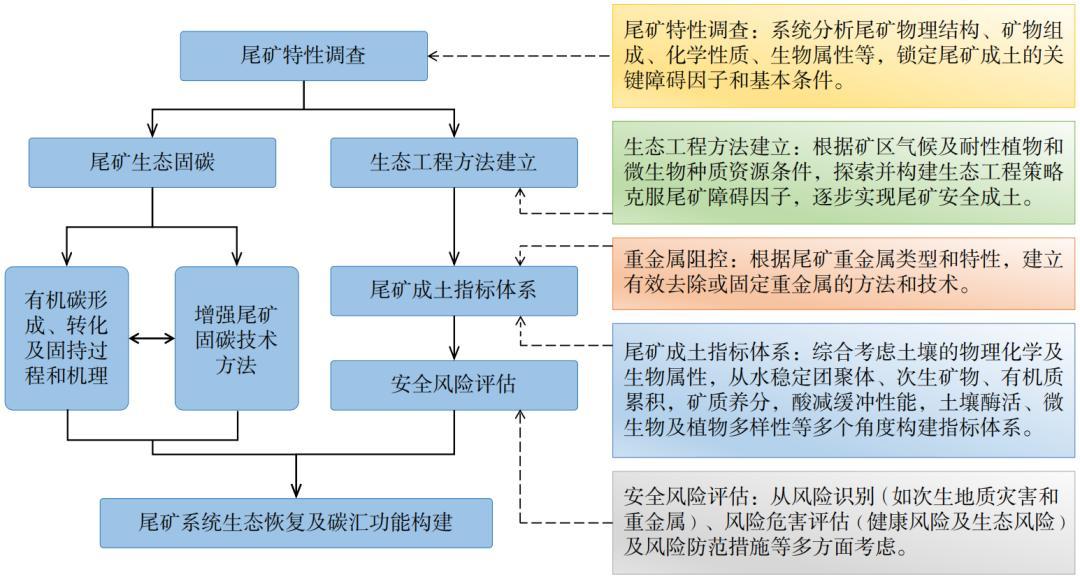

在尾礦成土生態工程中,通過一系列的生態工程調控措施,如添加外源有機質、引入耐性植物和微生物,以及採用多種農藝管理措施(甚至構建人工小氣候)等,促進尾礦礦物風化、有機質積累和土壤結構形成和穩定,從而加速尾礦的成土過程。尾礦成土生態工程修復週期和成本一般根據尾礦類型、氣候條件和生態工程的強度而定。具體的尾礦成土生態工程策略和流程如圖5所示。

圖5 尾礦成土生態工程及尾礦固碳研究框架

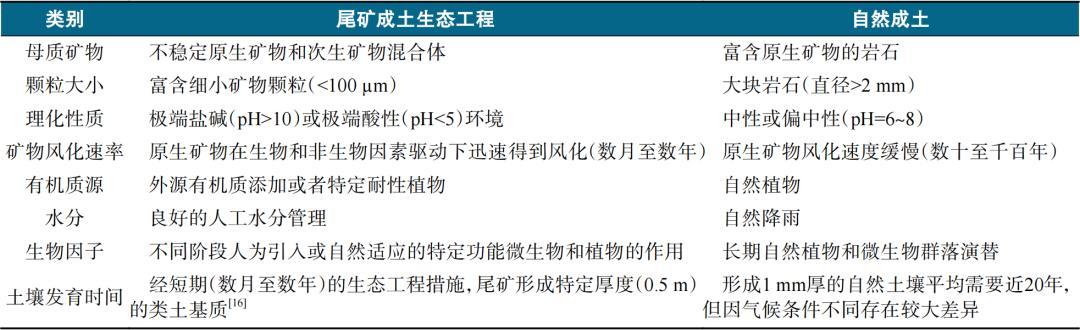

尾礦成土生態工程旨在構建尾礦安全成土綜合治理技術體系,其核心在於通過有效的生態工程措施促進尾礦礦物風化、結構形成和理化性質改善,最終將尾礦堆積區改造成爲具有一定物理結構和生態功能的穩定無害的類土基質,實現可持續的尾礦生態重建。尾礦成土生態工程雖然效法自然土壤發生過程,但其與自然成土過程有着多方面的區別(表2)。

表2 尾礦成土生態工程和自然成土過程的區別

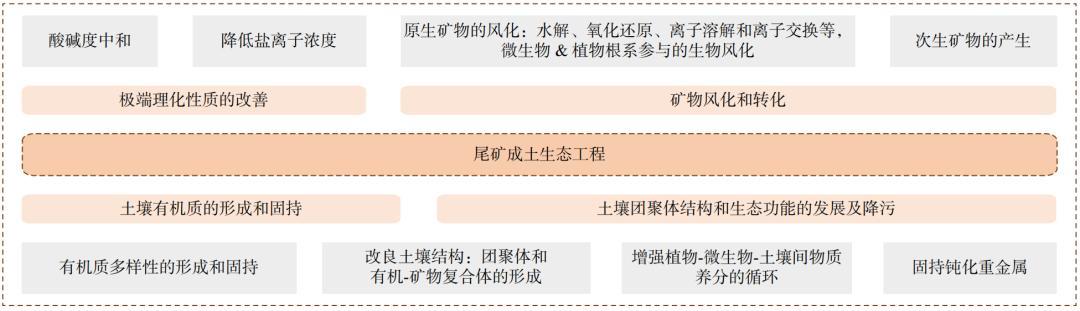

尾礦成土生態工程涉及複雜的生物地球化學過程(圖6)。

首先,鑑於尾礦的極端理化性質,需要通過微生物或化學作用進行初步改善;

其次,隨着先鋒植物的定植,根際活動促進尾礦礦物的風化及次生礦物的形成,礦物與有機質的相互作用對於土壤有機質的生成與固持,以及土壤緩衝體系的構建具有重要作用;

最後,隨着多種植物和微生物羣落的逐步定殖,土壤團聚體的穩定性不斷提高,土壤養分循環和生態功能也得到持續發展。

圖6 尾礦成土生態工程的關鍵生物地球化學過程

礦石在浮選過程中往往會通過添加藥劑促進礦物分選。然而,這些藥劑的使用往往導致尾礦具有極端的理化性質,如極端酸鹼和高鹽度等。因此,尾礦成土生態工程的首要步驟是改善這些極端理化性質。

尾礦中原生礦物的風化和次生礦物的形成是尾礦成土生態工程的關鍵過程。尾礦中富含各種母質礦物。一方面,微生物降解外源有機質產生有機酸,促進礦物風化;另一方面,植物根系也能夠通過多種途徑促進礦物風化。在礦物風化過程中,也會產生新的次生礦物。這些次生礦物往往有較高的比表面積,有利於與有機質結合形成有機−礦物複合體,同時作爲重要的膠黏物質,促進土壤團聚體的形成和穩定發展。

土壤有機質是一系列複雜多樣有機分子的集合體,是土壤結構及功能的重要組成部分。此外,土壤有機質還在調控土壤化學穩定性、營養物質循環以及污染物遷移和轉化方面發揮重要作用。因此,研究土壤有機質的形成、分子組成及變化對於理解尾礦成土過程及機制具有重要意義。隨着生態工程的推進,多種多樣的植物羣落逐漸形成,可顯著增加類土基質中有機質的分子多樣性,並促進新有機質的生成和固持。豐富多樣的有機質可承載更多的生態功能,對土壤結構的改善和可持續發展至關重要,同時也使得尾礦成爲新的“碳匯”點。

土壤團聚體是土壤結構的重要組成部分,是實現生物駐紮和生態功能的重要載體,因此土壤團聚體的形成和發展是尾礦成土生態工程的關鍵。隨着尾礦成土過程的不斷進行,礦物膠和有機質−礦物複合體不斷增加。這些礦物膠在團聚體的週轉過程中被不斷引入,隨之有機質固持量逐漸提高,團聚體的穩定性不斷增強,進而有助於實現更高效的生態重建。在形成一定土壤結構的基礎上,尾礦類土基質逐漸具備承載更多土壤生物的潛力,從而促進生物多樣性的重建。

對於有重金屬污染風險的尾礦,需要根據重金屬類型和特性,建立有效的物理−化學−生物手段控制重金屬遷移轉化,降低污染生態風險。根據Mwandira等的研究,生物膠結技術可有效減少固相中有毒污染物的浸出。尾礦基質上面有植物駐紮後,施用一些環境功能材料如生物炭、納米零價鐵等能夠進一步固持重金屬,降低植物重金屬毒害及重金屬的可遷移性。此外,礦區生物結皮中的光合微生物可以通過吸附、固定和氧化還原等方式鈍化土壤重金屬,顯著降低重金屬可移動性並減輕其生物毒害,同時改良土壤結構,增加土壤養分含量、酶活性和功能微生物的丰度,促進污染阻控和植被恢復。此外,叢枝菌根真菌可以通過增加土壤中磷的可利用性,來增強土壤中多聚磷酸鹽對重金屬的沉積作用。叢枝菌根真菌也可以通過調控土壤pH值來調節重金屬的生物有效性,降低其生物毒害作用。

通過野外調查可以發現,一些耐性先鋒植物和微生物能夠駐紮在磁鐵礦尾礦上,而這些關鍵功能微生物及先鋒植物作爲重要的“驅動者”驅動鐵尾礦成土過程的進行。基於此,建立了兩階段生態工程成土策略(圖7)。

圖7 鐵尾礦成土生態工程示意圖

第一階段:在鐵尾礦中加入外源有機質和本土微生物羣落。在此階段,一些耐性硫氧化菌能夠駐紮,刺激礦物風化,促進次生礦物形成。

第二階段:在初級類土基質中引入先鋒植物,並通過植物根系的生理活動,促進原生礦物風化和次生礦物形成,增強有機質和礦物相互作用,形成水穩定性團聚體,改善尾礦物理結構,綜合提升尾礦的化學性質和生態功能,形成中級類土基質。

中國鋁土礦開採量大,但利用率僅10%左右,造成了大量的尾礦堆放。尾礦成土生態工程可藉助人爲干預加速尾礦成土過程,促進自然風化作用對鋁土礦尾礦的轉化,使其成爲利於植被和微生物生存繁殖的類土基質,這將有助於消除堆積的鋁土礦尾礦帶來的生態風險。

首先需要綜合考慮尾礦的物理化學性質、礦物組成以及潛在的毒害物質特徵,然後分階段設定工程目標和方案。

生態工程初期,在原理上需要充分利用極端耐性微生物的生理活動,改善尾礦的極端理化性質;

中期考慮不同植物−微生物聯合並結合不同工程管理措施,充分利用耐性植物和微生物驅動的生物地球化學過程改善尾礦類土基質的物理結構、化學性質和生物活性,提高尾礦類土基質的肥力和生態功能;

後期,綜合利用生態學原理在類土基質中構建多樣性的植物和微生物羣落,恢復其生態功能。

尾礦成土生態工程技術的研發需要經過3個尺度的研究,即通過實驗室微培養模擬研究、溫室盆栽實驗驗證,以及大田試驗驗證,逐步達到技術落地的目標。目前研究以溫室實驗爲主,缺乏長期的田間試驗驗證。因此,未來需要構建長期田間試驗基地,在實踐中驗證尾礦成土生態工程技術的可行性。此外,尾礦成土生態過程中要建立完善的智能監測系統,建立評價指標體系和評估方法,對各個階段的實施效果進行定期智能化監測和成效評估。

尾礦成土生態工程涉及各種生物和非生物因素驅動的礦物風化、有機−礦物互作、有機質動態和土壤結構形成等一系列複雜過程。需要結合實地調查、實驗室和田間驗證以及模型構建進行全面綜合的研究。

礦物風化是土壤發生的關鍵過程。與此同時,尾礦中有機質的形成和固持是尾礦成土生態工程的重要部分,因爲有機質一方面維持着土壤結構,另一方面作爲能量來源支撐着土壤生態功能的重建。尾礦次生礦物膠和有機−礦物複合體是尾礦中土壤團聚體結構穩定的關鍵支撐,團聚體結構同時對保護有機質也具有重要意義。

綠色礦山是指以環境保護爲核心的礦山開採和運營理念,通過採用清潔生產技術、循環利用資源、實施生態修復等措施,旨在最大程度地減少對環境的影響,促進礦山可持續發展。綠色礦山的核心是遵循可持續發展原則,通過環境友好、資源節約、社會責任和生態修復等措施,實現礦山開採和運營的可持續發展目標。

綠色礦山建設主要包括低碳技術工藝裝備升級改造、礦坑污染防治,以及礦山地質環境恢復治理、土地復墾、恢復植被等生態修復工作。尾礦成土生態工程的實施有助於採後礦山的環境恢復和土地治理,符合綠色礦山建設的核心理念。隨着公衆環境保護意識的提高和政府對環境保護工作的重視,將尾礦成土生態工程納入綠色礦山建設既符合政策法規的要求,也有利於企業的合規經營和可持續發展。

礦山公園是綠色礦山建設的一個重要方面,通過將廢棄的礦山區域轉化爲可供公衆休閒、娛樂和教育的開放空間的做法,實現礦山資源的可持續利用和生態環境的恢復,進一步降低環境保護工作的成本,優化土地利用模式,爲當地社會經濟的可持續發展提供新的機遇。尾礦成土生態工程是礦山公園建設的前提,能夠實現原位生態重建,減少尾礦修復對外來土壤的需求,進一步降低尾礦修復的成本。

鑑於此,未來的研究需將尾礦成土生態工程有機納入綠色礦山和礦山公園建設體系中,爲實現礦業、環境、社會及經濟的可持續發展和和諧共生奠定基礎。

尾礦成土生態工程作爲礦山生態修復的關鍵新興技術,展現出在尾礦資源化利用和生態修復中的重要價值,是推動綠色礦山建設的重要抓手。在綠色礦山建設與礦山公園開發的背景下,尾礦成土生態工程不僅有助於解決礦區生態退化問題,還爲構建可持續的礦業生態系統提供了理論支撐與實踐依據。隨着技術理念和修復實踐的發展,相信尾礦成土生態工程技術將在提升礦區環境質量、推動資源循環利用方面發揮更爲關鍵的作用。

內容爲【科技導報】公衆號原創,歡迎轉載

白名單回覆後臺「轉載」

《科技導報》創刊於1980年,中國科協學術會刊,主要刊登科學前沿和技術熱點領域突破性的研究成果、權威性的科學評論、引領性的高端綜述,發表促進經濟社會發展、完善科技管理、優化科研環境、培育科學文化、促進科技創新和科技成果轉化的決策諮詢建議。常設欄目有院士卷首語、科技新聞、科技評論、專稿專題、綜述、論文、政策建議、科技人文等。