近日,新加坡國立大學助理教授何遷等人提出一個全新的概念——“高溫催化氨燃燒”,並首次開發出一種能夠滿足這一要求的催化劑。這個催化劑採用單原子級的鉑元素均勻分佈在高溫穩定的氧化鋯–氧化鋁(ZrO₂–Al₂O₃)載體上。

圖 | 何遷和本次論文第一作者杜衍坤同學(來源:課題組)

它有兩個核心優勢:第一,在約 200°C 就能點燃稀氨氣,大大低於普通燃燒所需的溫度;二,能在高達 1100°C 的極端溫度下穩定運行超過 80 小時,同時抑制有害氮氧化物氣體的生成。這項成果不僅驗證了氨氣在高溫條件下可以“乾淨地燃燒”,也說明單原子催化劑這一方向在能源燃燒領域具有重要應用潛力。

這項技術的潛在應用非常廣泛,尤其適用於那些需要高溫熱能的重工業領域。在這些場景中,氨有望作爲一種清潔、高效的替代燃料,幫助行業實現低碳轉型。具體來說,包括以下幾類:

- 鋼鐵、水泥、玻璃等高溫製造行業:這些行業的工業爐通常需要超過1000°C 的熱源,目前大多依賴煤炭或天然氣。研究團隊的高溫催化氨燃燒技術,能夠以氨作爲燃料,爲這些高溫工藝提供所需熱能,減少對化石能源的依賴,降低碳排放。

- 氨燃氣輪機、氨發動機:隨着氨燃料在發電和動力系統中的探索推進,研究團隊的催化劑可以作爲預燃器或助燃模塊,幫助設備實現更快點火、更穩定運行,同時有效抑制氮氧化物的排放。

- 氨鍋爐改造:現有的一些天然氣鍋爐有望通過技術升級實現“氨燃料化”。假如引入研究團隊研發的高溫催化模塊,不僅能減少排放,還能避免大規模設備更換,具有很高的改造潛力和性價比。

目前,本次研究還處於實驗室階段,下一步計劃進行小規模示範驗證,同時積極與工業界合作,將技術成熟度推進至 TRL 5–6 階段(即中試驗證階段)。研究團隊希望在未來五年內逐步實現從實驗室到實際場景的轉化,爲更大規模的綠色能源應用打下堅實基礎。

(來源:https://www.cell.com/cms/10.1016/j.joule.2025.102030/attachment/ec9aa951-fb1a-4f18-8bee)

據介紹,氫能和氨能作爲“綠色能源”的載體,其所相關的研究越來越受到重視。特別是氨(NH₃)因爲它可以由水和空氣中的氮,在使用可再生能源的條件下合成,整個過程原則上可以完全不涉及碳,有希望成爲真正意義上的“零碳燃料”。而且氨比氫更容易儲存和運輸,能直接以液體形式存在,這使得它非常有潛力能成爲在發電、航海運輸等領域的減排解決方案的一部分。

但是氨卻不是一種很好的燃料,一是它不好點燃、自燃溫度高、火焰速度慢,而且它本身的氮元素可能會嚴重加重生成燃燒尾氣中氮氧化物的污染物。研究團隊開展這項研究,正是爲了攻克這兩個瓶頸,探索一種既能高效燃燒氨氣、又能抑制污染物排放的新方法,推動氨在重工業領域的實際應用。

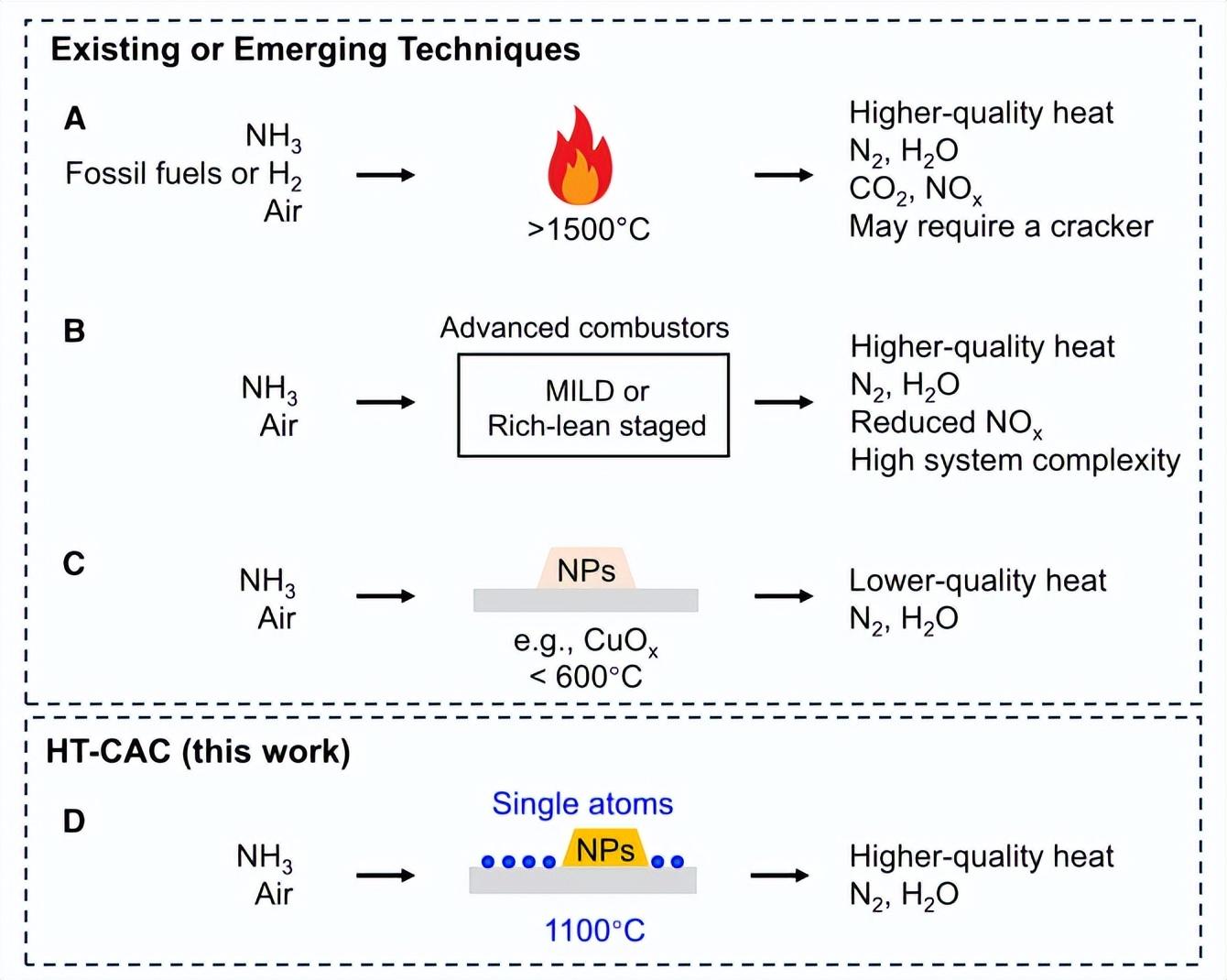

氨氣雖然是非常有前景的綠色燃料,但它也有兩個“天然缺陷”:一是不容易點燃,需要較高溫度才能啓動反應;二是在燃燒過程中容易生成氮氧化物(NOₓ)等有害氣體,既影響環境,也影響健康。因此,他們的研究思路是:利用催化劑讓氨更容易點燃(即降低啓動溫度),同時控制反應過程,讓它主要生成氮氣和水,而不是有害的副產物。傳統的氨燃燒催化劑大多集中在低溫條件下設計,目的是防止氨泄漏造成污染,但這類催化反應產生的熱量較低、沒有太多能源利用價值,不能滿足工業“高溫熱”的需求。而研究團隊的目標,是推動氨在超過 1000°C 的工業熱力系統中高效清潔燃燒。爲此,他們提出了本文開頭提到的新概念。

(來源:https://www.cell.com/cms/10.1016/j.joule.2025.102030/attachment/ec9aa951-fb1a-4f18-8bee)

研究一開始,何遷和本次論文的共同通訊作者新加坡國立大學教授顏寧通過一次討論意識到“高溫下清潔燃燒氨氣”這個方向可能會是一個值得探索的方向。研究團隊後續逐步確定了這個課題的技術目標和研究框架,並共同招入了杜衍坤同學加入該團隊攻讀博士學位,以便開展這個課題。何遷告訴DeepTech:“衍坤不僅負責了大部分催化劑的製備與性能測試,還在實驗設計、安全操作和數據分析方面做出了非常關鍵的貢獻。可以說,這個項目的推進離不開他一系列細緻、踏實的工作。科研團隊的組建,始終是成功的第一步。”

事實上,在研究的第一年,他們很快就拿到了非常令人振奮的初步數據:催化劑不僅能在約 200°C 點燃氨氣,還能在高達 1100°C 的溫度下穩定運行,而且氮氧化物排放極低。這個結果極大地增強了研究團隊對方向的信心,也成爲後續機制研究的基礎。

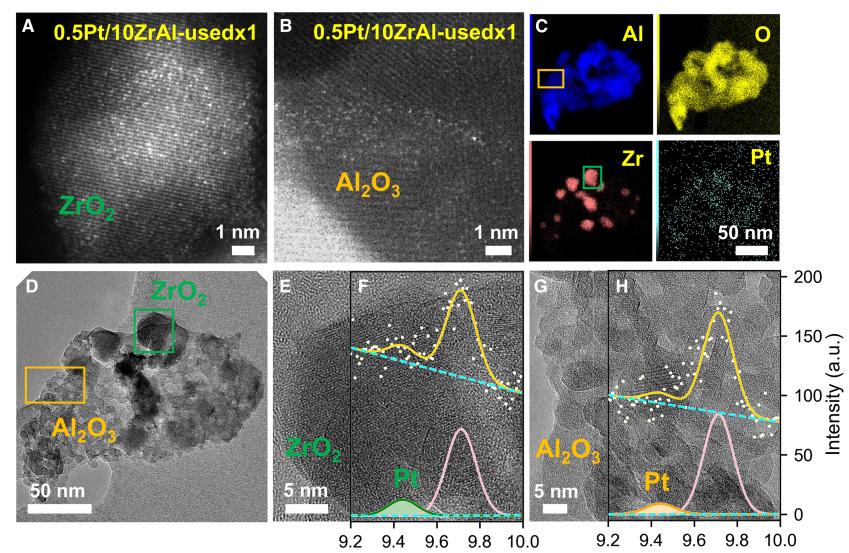

接下來,他們開始了更加深入的機制探索和材料分析。這一部分涉及到了大量複雜的材料表徵。課題組的姚冰清博士負責了球差校正透射電子顯微鏡(STEM,Scanning Transmission Electron Microscope)方面的表徵工作。而在同步輻射 X 射線吸收譜(XAFS,X-ray Absorption Fine Structure)實驗方面,研究團隊則受到了來自新加坡 A*STAR 研究機構的席識博博士的大力幫助。這些高端表徵手段的引入,極大地提高了他們對材料結構和反應機理的理解,並確認了單原子催化位點。

在這項研究中,最讓何遷印象深刻的,是研究團隊爲了確定催化反應中真正的活性中心,所經歷的一連串挑戰。由於催化劑結構比較複雜,既有單原子的鉑(Pt)分佈,也因爲極限高溫的反應條件下,導致存在一些尺寸較大的 Pt 顆粒。雖然從顯微鏡圖像來看,這些大的顆粒比較顯眼,但從催化反應的原理來看,研究團隊懷疑它們其實並不“活躍”——因爲它們的表面積太小。他們初步的判斷是:真正起作用的,是那些高度分散的 Pt 單原子。但是,這個推論需要確鑿的實驗證據支持,而且還必須能說服審稿人。研究團隊爲此開展了一系列驗證實驗,其中最具挑戰性、同時也最讓人記憶深刻的,是使用氰化鉀(KCN)對催化劑進行“選擇性刻蝕”——也就是用這種劇毒的化學品把大的金屬態 Pt 顆粒“洗掉”,看看催化性能是否受到影響。如果催化性能沒怎麼變化,那就說明大顆粒確實不是活性位點;如果性能下降明顯,那說明大顆粒可能也在起作用。

氰化鉀是一種非常危險的化學試劑,需要極其小心地操作。本次論文的第一作者、也是主要貢獻者杜衍坤同學,在這部分實驗中付出了非常多的努力。他嚴格遵守安全流程,逐步摸索出合適的處理方式,最終成功完成了這一實驗。實驗結果也如研究團隊預期那樣——性能沒有明顯下降,進一步證明了關於單原子 Pt 纔是主力活性位點的判斷是對的。

而研究團隊第一次將論文提交到 Joule 時,並不順利。可能由於這是一個相對陌生、全新的研究方向,預審稿的審稿人提出了不少非常具體、技術層面的質疑,編輯部在第一輪也給出了拒稿的結論。值得一提的是,Joule 編輯部在拒稿時非常認真地給出了詳細反饋,並且開放了與研究團隊做進一步溝通的渠道。通過積極而坦誠的交流,他們向編輯部解釋了技術路線與創新點,並爭取到了一個非常寶貴的修改機會。

此後的近一年時間裏,研究團隊針對審稿人提出的關鍵問題,開展了新一輪更紮實的實驗證據補充,尤其是在活性位點識別和氮氧化物控制機制方面加強了實證支持。最終,第一位審稿人對他們所做的修改表示非常認可,明確表示支持發表,後續的幾位審稿人也大都給予了積極肯定。可以說,這篇論文從第一次投稿到正式發表,研究團隊不僅對實驗本身有了更深入的理解,也在整個過程中把論文打磨得更加紮實、更加清晰,得到了同行的認可,也提升了他們自身的研究水平。這整個過程,是一段非常寶貴的科研經歷。每一個環節都凝聚着大家的智慧和努力,也讓研究團隊對這項工作的價值和後續的發展有了更加堅定的信心。

日前,相關論文以《單原子催化劑使催化氨燃燒在 1100℃ 下成爲可能》(Single-atom catalysts enabled catalytic ammonia combustion at 1,100◦C)爲題發在 Joule[1]。

圖 | 相關論文(來源:Joule)

後續,研究團隊大致準備分三步走。

第一步,是進一步優化催化劑本身。雖然這次成果已經非常令人鼓舞,但他們也注意到,目前催化劑表面還有一些較大的 Pt 顆粒,它們並沒有真正參與反應,換句話說是“浪費”了寶貴的金屬資源。這也正說明研究團隊還有提升空間。接下來,他們在現有設計的基礎上,探索如何進一步提升原子利用效率,並嘗試將貴金屬 Pt 替換成其他成本更低、效果也不錯的單原子金屬,比如 Ru、Fe、Ni 等。目標是做到更高效、更節省、更適合大規模應用。

第二步,是研究不同的載體材料和金屬組合。這次研究團隊使用的是氧化鋯–氧化鋁作爲載體,它在高溫下表現不錯。但未來如果想把催化溫度再推高一點,或讓催化劑在更復雜的氣氛中保持穩定,就需要更耐高溫、更抗毒化的新型載體。因此他們也計劃嘗試一些如尖晶石結構、氮化物、甚至高熵氧化物等新型材料體系,與不同金屬搭配,爭取在活性、穩定性和反應溫度上進一步突破。

第三步,是往工程化方向推進,設計具體的反應器系統。實驗室裏的催化反應往往是理想條件下進行的,但真正要應用在工業燃燒系統中,比如鍋爐、燃氣輪機、加熱爐等,還需要系統層面的設計和匹配。研究團隊已經在初步探索不同的反應器結構,包括前燃器、燃燒穩定器、NOₓ 抑制模塊等,目標是將催化劑嵌入真實的設備中,真正實現氨燃料的工程落地。

“這三步互爲支撐,從材料出發,一直到應用系統,我們希望能在未來幾年內持續推進這項技術,讓綠色氨燃料真正走進工業現場,希望能爲實現低碳未來貢獻我們的一份力量。”何遷表示。

參考資料:

https://www.cell.com/cms/10.1016/j.joule.2025.102030/attachment/ec9aa951-fb1a-4f18-8bee-badf7cfbad4f/mmc2.pdf