有這樣一個關於福建人的段子:如果你早上六點叫他起牀,去機場接明星,估計他會揍你。但你要是叫他六點鐘起來去接媽祖,估計他四點鐘就到了。

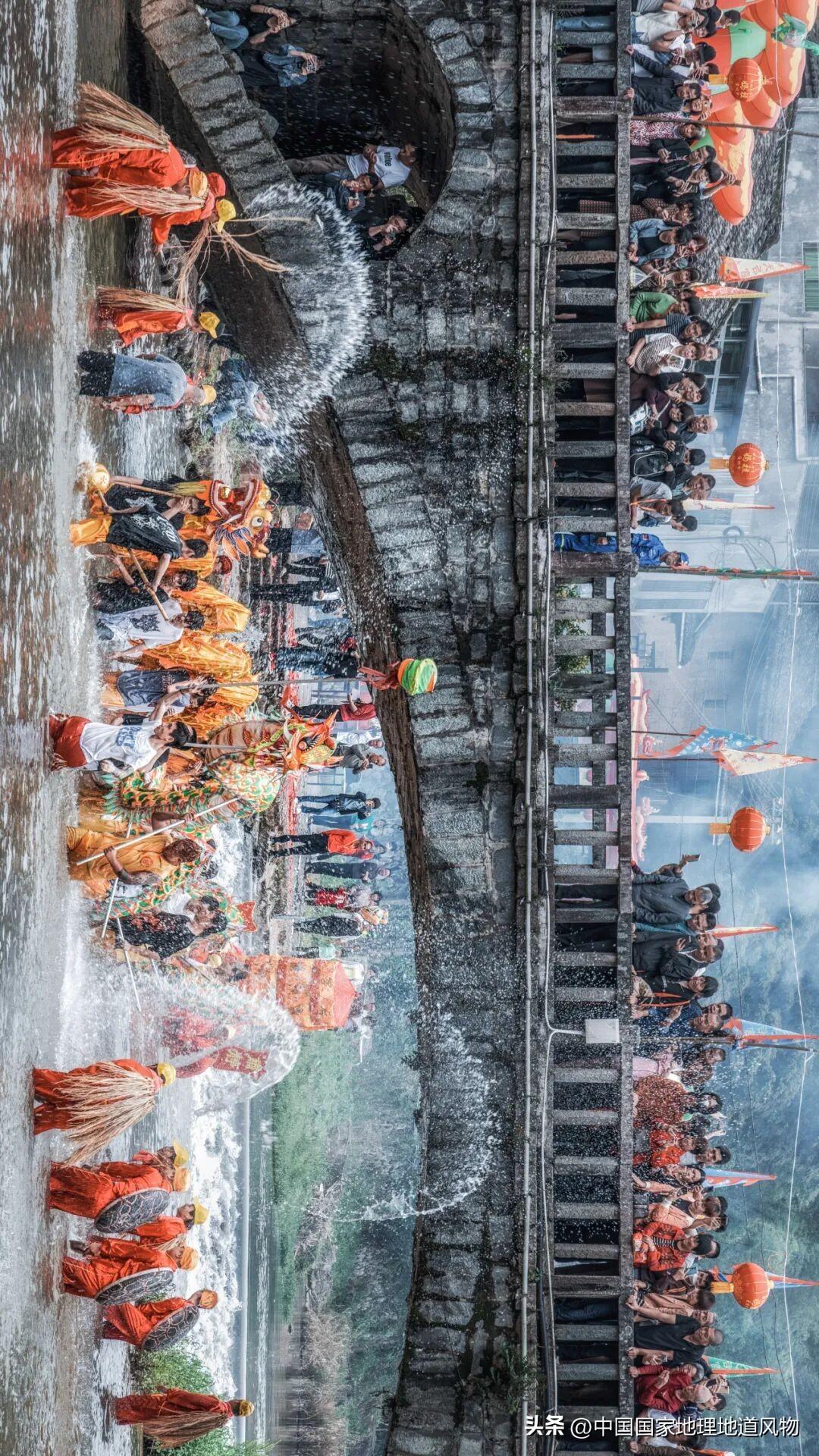

重陽節恰好也是媽祖羽化昇天的日子,每年的農曆九月初九,湄洲島媽祖廟都會舉行隆重的紀念活動。這一天,現場會萬人攢動,100多家港澳臺媽祖文化機構,近千名海內外特邀嘉賓也會共赴盛會,主祭人和陪祭人會遵循古禮祭祀媽祖,求得保佑,祈願國泰民安。

每年重陽節,湄洲島都會舉行紀念媽祖羽化昇天的儀式。 攝影/蔡昊

媽祖,現在還是唯一一個擁有身份證(350321096003237001)的神靈,身份證中間的09600323正是媽祖誕辰日,而她的名字林默也是真實存在的一位人物。因爲擁有身份證,所以媽祖每次出行,人們都會爲她購買機票、火車票,甚至還會爲她購買電影票,用八抬大轎的方式請她觀看電影。媽祖介於神與人之間的特性,讓這種信仰充滿了溫情,也展現出了一份真實性。或許這也是爲何媽祖信仰歷經風雲變幻,千百年來長盛不衰,香火鼎盛的原因之一。

媽祖乘坐動車出行。 圖/網絡

當然,媽祖能夠傳播至世界各地,綿延福慧各地華人,還有一個更爲核心的原因,那就是福建人敢於突破萬里波濤的阻隔,以貿易爲手段,家族爲主體,對海外的積極拓展。福建人有屬於自己的大航海時代。

不是所有福建人都信媽祖,但有福建人的地方就一定會有媽祖。又是一個重陽節,今天,福建人又將祭祀媽祖,消災祈福,這一延續多年的習俗背後,正是一段“海福建”傳奇。

-01-

媽祖爲什麼對福建人如此重要?

對於福建人而言,媽祖信仰早已刻在了他們的骨子裏,對媽祖的靈驗性和威懾力深信不疑。曾經有人拍到過:在福建莆田湄洲島的派出所裏,竟然有“媽祖評理室”。有網友說:“他敢對人說謊,對警察說謊,但是靠海的人要是對媽祖說謊,那就是在世界孤立無援了。”

福建人的“追星”方式 攝影/林騰

爲什麼媽祖在福建的威懾力這麼強?有關媽祖傳說的最早記載,可以追溯北宋宣和年間(1119年-1125年)。根據徐兢的《宣和奉使高麗圖經》的記載,當時他奉命出使高麗,隨船隊出海。水手們在航行過程中,不僅焚香祭祀了東海龍王,還祭拜過靈感觀音,但是這些神靈沒有保佑他們,在歸程的時候遭遇狂風,他的座船三根桅杆一起折斷,有傾覆的危險,不得不跪求海神。我們不知道他們是否求遍了各種神靈,但或許是船上的福建籍船員,想到了媽祖,於是集體祭拜媽祖,才讓他們化險爲夷。船隊歸航後,徐兢將這一情況上奏,宋徽宗決定賜廟額“順濟”給媽祖,這是媽祖第一次得到了朝廷認可。從一開始,媽祖就是有“編制”的。

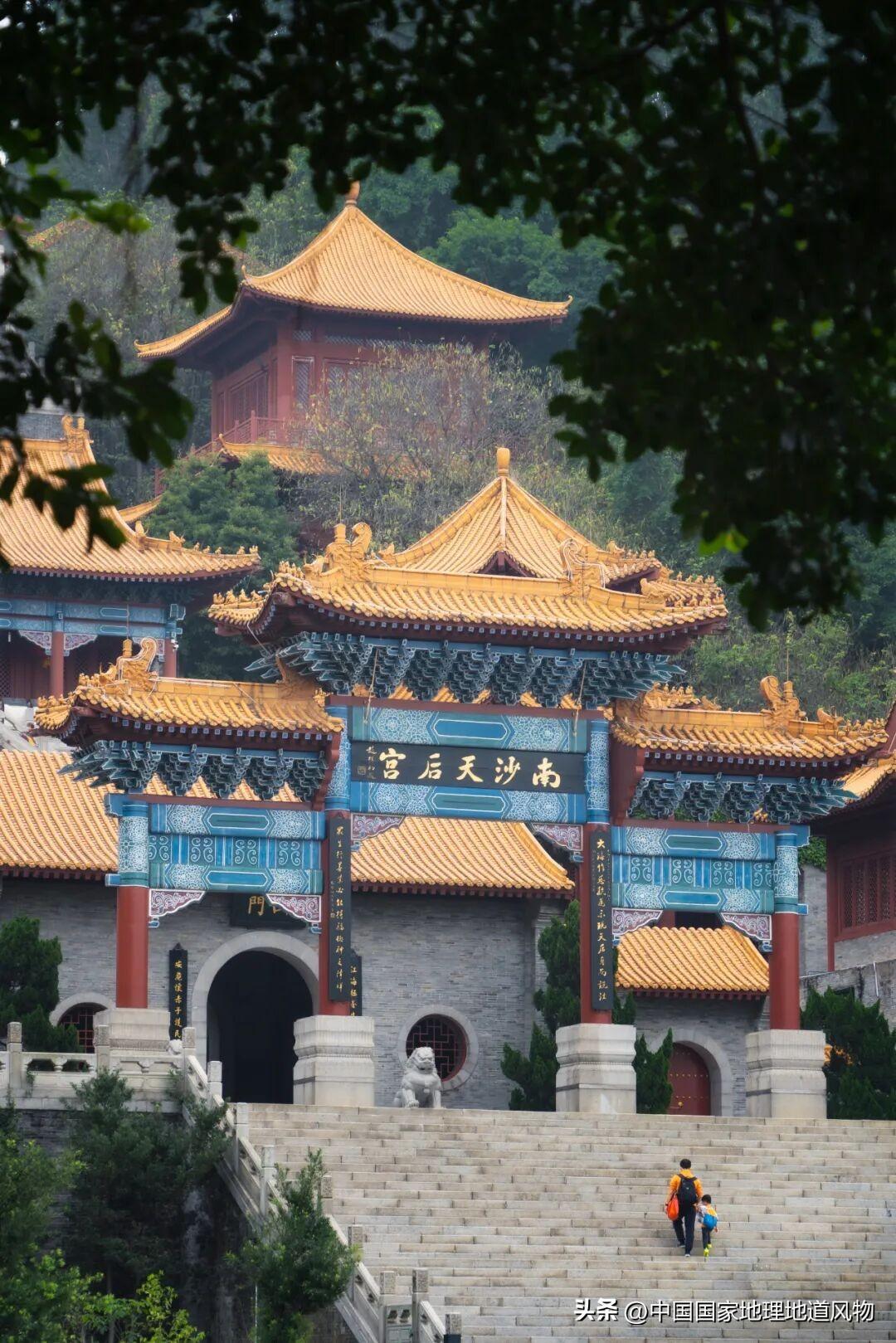

湄洲島媽祖祖廟,其前身建於北宋年間, 是世界上最早的媽祖廟。 攝影/丁俊豪

這一時期的媽祖還沒有姓名,而到了南宋紹興二十年(1150年),開始有史料記載媽祖姓林。在南宋時期,人們信仰一位地方神衹“林夫人”。《夷堅志》裏記載了這樣一故事,一位吳姓鄉人想要廉價購買山林,結果晚上突然起了暴風雨樹木吹倒,顯現“林夫人”三字,吳某會其意,爲她建立了寺廟。或許是因爲海難往往與大風暴雨有關,後來人們就將媽祖冠以林姓。至於她的名字“默”或“默娘”,則多見於民間傳說,據說是因爲媽祖出生數月不啼不哭,故而以此爲名,也有人從方言的角度推測,明代時期莆田人稱其爲“娘媽”(媽字似馬),最後逐漸成了“默”。

到了元明時代,媽祖的形象更加清晰,“業務範圍”也進一步拓展。人們將媽祖的出生地確定爲湄洲島,相信她出生時身體有異香,可以乘席飛行,拯救苦難之人。到了明代,媽祖不僅能瞭解人們的禍福,幫助人們脫離海難,還能治病救人。

泉州媽祖廟的祭祀活動。 攝影/蔡昊

到了明末清初,關於媽祖的故事變得更爲曲折離奇。如《機上救親》記載,有一天,林默的父親與哥哥乘船渡海。林默在家中織布,突然閉上眼睛,母親急忙詢問她怎麼回事。林默清醒,從織布機上跌落,哭着說,我父親沒事,但是我的哥哥死在了海上。不久有人來報信,果然說二人遭遇了風浪,當時父親快溺水了,突然有一股力量穩住了船隻。但是當哥哥的船靠近父親的時候,卻突然翻了。原來,是林默靈魂出竅前去救助父親與哥哥,正當她救哥哥的時候,母親將她叫醒,錯失良機。

爲何有關媽祖的故事會不斷被後世豐富,並傳播到全國乃至全世界?背後的原因其實是福建海洋貿易的持續發展。

媽祖封號衆多,在明朝被冊封爲“元君”。 攝影/林庭輝

海洋喜怒無常,令人恐懼,出海也就需要信仰的加持。當時的福建人多充當航行水手和商賈,隨着國家海洋事業的拓展和經濟的繁榮,而遍佈全國乃至世界各地,從而將媽祖信仰進行了廣泛傳播。比如,鄭和七次下西洋的成功,當時很多人認爲是有媽祖的庇佑。甚至有記載說,當時鄭和剿滅海盜陳祖義,生擒其他國家的敵對國王,也多虧媽祖的庇佑。鄭和船隊中有很多福建籍水手,他們在向海外展示強大的實力之外,也讓很多國家的人相信,是媽祖保護他們順利到來。

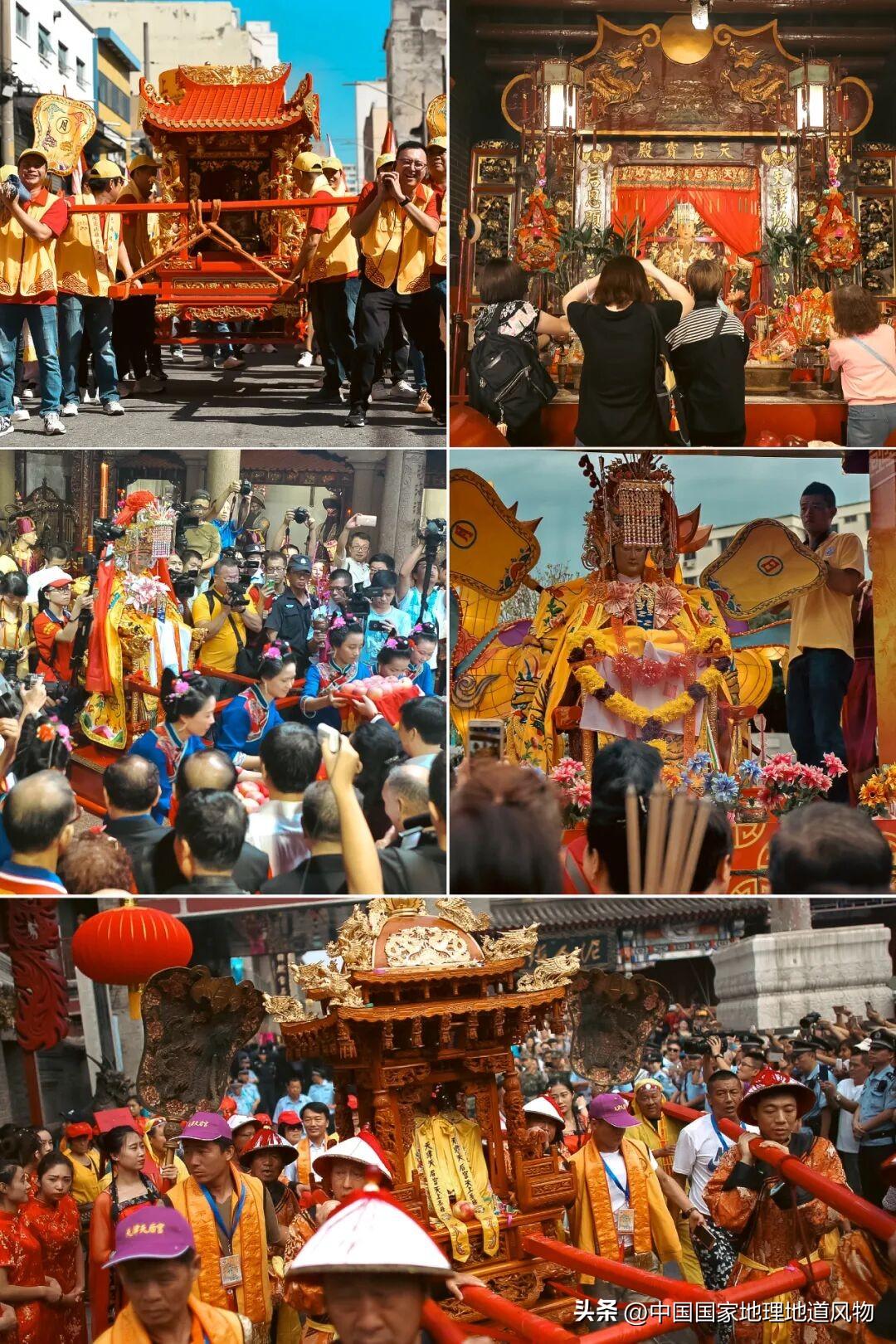

媽祖巡遊。 攝影/蔡佳怡

相傳,在康熙皇帝的收復臺灣過程中,媽祖同樣助了一臂之力,當時兩萬多清兵駐紮在平海,湄洲媽祖廟旁泉水汩汩而出,解決了大部隊的給水。收復臺灣後,康熙將媽祖升格爲“天后”。此後,隨着福建、臺灣地區社會穩定,雍正皇帝決定開放海禁,很多福建人出海,媽祖信仰進一步廣泛傳播。

直到今天,媽祖在很多福建人的心目中都是地位不可撼動的神祇。除了派出所有媽祖評理室,連監獄裏都有媽祖心聲牆,進行改造教育的在押人員可以在此表達自新的願望。有媽祖監督,他們是不敢胡作非爲的。

-02-

中華民族也是海洋的民族

媽祖信仰的繁盛,折射出的是福建人對海洋的開拓與進取。

福建的發展歷程,一直伴隨着福建人對海洋的探索。 攝影/城市穿梭客

福建,擁有3752公里海岸線,位居全國第二,海岸曲折率達1:7.01,爲全國最高,有衆多天然良港。沿海分佈着2214個島嶼,其中平潭島爲全省第一大島、全國第五大島。主要海灣包括湄洲灣、廈門灣、福州灣、泉州灣和東山灣,海洋資源豐富。

福建擁有2214個島嶼,海域面積達13.6萬平方公里,擁有約100公里可開發深水岸線和約20萬公頃灘塗資源。更爲重要的是,西北高東南低的地勢,使得福建人天然地面向海洋,羣山不利於耕種,福建人就出海討生活。

福建面朝大海,背靠連綿的山脈,使得福建人天然就有出海的基因。 製圖/夜鳴蟬

宋代時期,福建的泉州港就是國際大港,號稱“光明之城”。當時,泉州已經建立了長途貿易網絡,提供了銷售商品到其他國家的渠道。因爲貿易的繁榮,當地居民已經不再耕種糧食、穀物,轉而種植經濟作物,比如各類水果,有些人甚至放棄種植而徹底轉向手工業。當時的泉州,不僅出售自己生產的產品,也轉口貿易浙江、江西等地的貨物。

我們從1973年發掘的泉州灣宋代沉船和2007年打撈的廣東“南海一號”沉船上,可以看到當時的出口貨物主要是以瓷器爲主。此外,紡織品、金銀鐵器、蔗糖甚至蜜餞,也都是重要出口商品。當時,泉州一地的海外貿易收入,佔據了南宋朝廷全部財政收入的五十分之一左右。

泉州灣主航道航標塔六勝塔, 在宋元時期爲出入船隻指引航向。 攝影/張梓昌

貿易的繁榮,帶來了當地宗教、信仰的多元化。伊斯蘭教、摩尼教、印度教、景教等在泉州落地生根,充分反映了中華文化包容的一面。而媽祖也在這一時期奠定了自己的地位。元朝政府爲了把江南的物資運送到首都,故而開闢了海運,爲了護佑傳播平安,至正十八年(1281年),元朝授予了媽祖“護國明著天妃”的稱號,正式成爲海上女神。

媽祖繞境,總是規模盛大。 攝影/林騰

一般認爲,到了明朝時期,開國君主朱元璋爲了便於社會控制,實行“海禁”,設立衛所對沿海進行嚴密監控,這導致中國人錯失了擁抱海洋時代的契機。或許從國家層面確實如此,但是對於福建這一地域而言,他們仍舊是整個明帝國與海外接觸的窗口。

比如,洪武五年(1372年),明太祖命人出使琉球,設立寧波、泉州、廣州三處市舶司,制定泉州爲琉球的貿易對應口岸。即使到了嘉靖時期,中國沿海地區深受倭寇騷擾,被迫實行更嚴格海禁的時代,福建的士紳和商人也沒有因此而順命,他們深知海外貿易就是福建地區的經濟命脈。在國家的嚴格控制之下,福建人形成了自己的海洋運輸渠道,通過走私的形式與東南亞各國進行着物資貿易,更有甚者,他們僞裝成國外貢使,借朝貢貿易的機會走私。福建始終在擁抱海洋。

漳州民俗送王船,大多在秋季舉行,是海洋祭祀的遺俗。 攝影/城市穿梭客

可以說,對福建人而言,他們對海洋的開拓雖然遭遇險阻,但並未斷絕。到了西方地理大發現時代,西班牙人和葡萄牙人佔領了南洋羣島,福建人繼續與之貿易。此時,開始有了大量福建人下南洋進行貿易,其中也有很多最終留在了南洋等地。福建人在全世界開枝散葉,海洋功不可沒。

-03-

福建人如何變成“天下人”?

福建人對海洋的開拓與進取,以及他們向海外的移民、遷徙,除了他們的奮力拼搏的精神之外,我們也不能忽略他們重要的海外拓展紐帶,即家族的發展與地域的聯盟。其中,像媽祖這樣的共同信仰也是關鍵的精神力量。

媽祖金身巡安,所到之處常常衆人圍觀。 攝影/無涯

明代中葉以後,福建地區的商品經濟得到了飛速的發展,隨之帶來的便是各種矛盾與貧富的加劇,從而帶來了社會的不安定性。在這樣的情況下,福建人不得不增加家族團結,發展家族勢力,尋求自身的平安。久而久之,家族內部形成了嚴格的家規和管理,並通過祭祖、宗教信仰等作爲紐帶,保持家族的緊密性。

海外的移民和墾殖,還需要資本的募集,用於造船、僱傭水手、購買食物等。這些也必須一個家族合力,才能完成。當時,很多人爲了出走海外,或者對外貿易,甚至不惜借高利貸,高利貸的債主也多是族親。

福建人的宗族觀念十分強調宗族內的相互救濟與扶持, 家族祭祀更是維繫家族關係的紐帶 攝影/城市穿梭客

家族帶來的另一個好處,就是便於保存他們的收益。如明朝時期的石獅大侖蔡氏,在嘉靖時期前往菲律賓謀生,隨後將銀錢郵寄回家,用來修繕房屋,贍養老人。族親在本地對他們銀錢的代爲管理,讓他們有勇氣走出家鄉,遠赴海外發展,並保證最後能夠落葉歸根。

當海外的同鄉人數達到一定程度之後,他們也會建立會館,以地緣或家族爲單位結成互助組織。如19世紀末在日本,福建人建立起了“八閩會館”;1839年,福建人在新加坡以天福宮爲活動地點,建立了福建會館。

天后宮也隨着福建人走出福建。 攝影/Wyatt

我們還可以看到,在衆多的海外華人中,福建人的身影隨處可見,其中更是不乏在各個領域取得建樹的知名人士。近代以來,中國的仁人志士疾呼“睜眼看世界”,而福建人藉由海洋而始終是世界的一部分。許多華僑選擇回報鄉梓或者回歸家鄉,福建也因此一直在開放中變遷。

福建人遍佈天下,福建華僑也是人才輩出。 設計/張琪

如果從宋朝算起,迄今爲止,媽祖信仰已經盛行將近1000年了,關於東亞海洋經濟的任何討論都難以繞過媽祖信仰而展開。這位在漫長曆史中漸漸獲得清晰形象的神靈,不僅僅是中國人向海而興的歷史見證,也是團結海峽兩岸同胞、海內外華僑華人的精神紐帶。以福建爲原點,媽祖的足跡沿着中國漫長的海岸線擴散,更越過大洋,遍及全球。

從左上起依次爲巴西聖保羅、中國香港、中國臺灣、新加坡、中國天津的媽祖巡遊活動。 圖/視覺中國

現如今,媽祖信衆在全世界有2億人之多,遍佈全球45個國家和地區。或許,人們會逐漸淡忘媽祖的原初意涵——保佑海上航行平安,但是人們又會不斷給予她新的意涵。媽祖作爲一個符號,見證着福建人海外拓展的光榮歷史,傳播着傳統中國質樸本真的文化。不論你來自何方,當我們提到媽祖,我們就能彼此共鳴,確認你我同是炎黃子孫,甚至會想起福建人那曾經的大航海時代!

媽祖是信仰,又不僅僅是一種信仰。 攝影/蔡昊

文 | 宋晨希

編輯 | 伊森

圖片編輯 | 吳學文

地圖編輯 | 夜鳴蟬

設計 | 張琪

封圖 | 林騰

首圖 | 蔡昊

參考資料

《流動的社區:宋元以來泉州灣的地域社會與海外拓展》,蔣楠著,廈門大學出版社2020年

《近五百年來福建的家族社會與文化》,陳支平著,中國人民大學出版社2011年

《媽祖信仰研究》,李獻璋著,鄭彭年譯,劉月蓮校,澳門海事博物館1995年。

《閩南海外移民與華僑華人》,總主編:陳支平、徐泓,主編:陳衍德、卞鳳奎,福建人民出版社2007年

《中國近世民間信仰:宋元明清》,王見川、皮慶生著,上海人民出版社2010年

《變遷之神:南宋時期的民間信仰》,韓森著,包偉民譯,中西書局2016年

《海與帝國:明清時代》,上田信著, 高瑩瑩譯,廣西師範大學出版社2014年

李伯重《“鄉土之神”、“公務之神”與“海商之神”——簡論媽祖形象的演變》,載《中國社會經濟史研究》1997年第2期

陳宗仁,《“公司”源流初探——兼論明清時代商船的人員結構及其隸屬關係》,載《清史論集》,陳捷先、成崇德、李紀祥主編,人民出版社2006年