柏林,在很多人的想象中是個極具秩序感的城市,畢竟深藏在德國人骨子裏的德式嚴謹,總給人這麼一種印象,但是當飛機落地,一切感受都會被顛覆:機場外牆畫滿塗鴉,市區內幾乎不見摩天大廈,粗野的街巷中滋滋作響的不是德式香腸,而是土耳其烤肉,在市集閒逛,可能有人突然拉你加入一場萬人卡拉OK。

“柏林貧窮,但性感。”前市長克勞斯·沃韋賴特的這句自嘲,已然成爲這個城市最好的宣傳語。然而柏林的性感,從不流於表面,而是深藏於普魯士秩序與當代叛逆的奇妙平衡裏。它有着戰爭留下的永久傷痕,也有着從廢墟中重生的創意空間。這裏是遊客和當地人邊界感最弱的一座城市,是歐洲最酷城市的典範。柏林,無意符合任何期待,只提供一種全宇宙最酷的生活方式。

當地人跟我說,你不要把它當德國,當柏林就好。

我拖着行李箱走出柏林勃蘭登堡機場,坐火車前往市中心,一路灰暗的建築和綠化帶逆着夕陽投下沉默的倒影,令我感到有一絲單調,一如茨威格在《昨日的世界》中提到他初到柏林讀書時的印象:在柏林,人們處處可以感到普魯士國王弗里德里希二世時代近乎吝嗇的勤儉持家精神……在維也納,到處是音樂聲和歌聲,而柏林唯有到處乾乾淨淨和有條不紊的秩序。

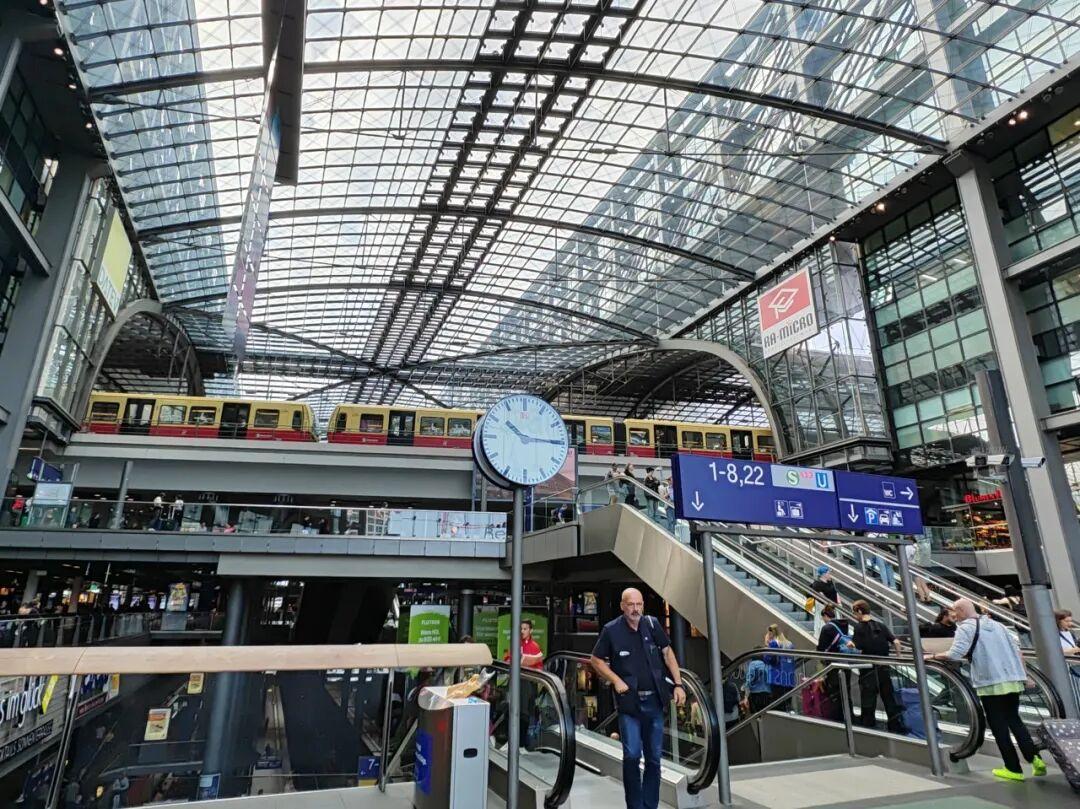

秩序感,是很多人對柏林城市印象的關鍵詞,市中心的柏林火車總站(Hauptbahnhof)是所謂“蘑菇方案”的中心,鋼架玻璃結構的透明屋頂蓋下設有五層空間,地鐵、城際快線、火車等不同交通方式在此交錯,形成一座井然有序的迷宮,將來自全國甚至是全世界的遊客投放到各自的旅途,絲毫看不到擁擠和堵塞,地面也鮮見垃圾和污漬。

車站入口角落處站着一頭柏林熊,張開雙臂像是要跳出來擁抱我的姿勢,頓時感到整座城市鮮活起來。據說柏林在建城之前是一片沼澤地,熊纔是這片土地的主人。如今,熊的雕像仍可在柏林街頭隨處可見,以主人的姿態歡迎那些外來者。眼前這頭熊身上覆蓋的軌道交通圖如毛細血管般密集,很快,我在它的小肚子上找到了去柏林中心地帶的車站。

晨曦中的勃蘭登堡門(Brandenburger Tor)像建在平地上的雅典衛城,六根多立克石柱撐起二十六米高的門樓,頂端四馬青銅戰車在灰濛濛的天幕下泛着冷光。這座始建於1791年的新古典主義建築,曾是普魯士王國的凱旋之門,卻在二十世紀成爲撕裂與癒合的象徵。

我站在門洞下仰望,浮雕上羅馬神話中最偉大的英雄海格力斯、戰神瑪爾斯以及智慧女神、藝術家的保護神米諾娃。門頂中央最高處是一尊高約5米的勝利女神銅製雕塑,女神張開身後的翅膀,駕着一輛四馬兩輪戰車面向東側的柏林城內,右手手持帶有橡樹花環的權杖,花環內有一枚鐵十字勳章,其上站着一隻展翅的鷹鷲,鷹鷲頭上戴着普魯士的皇冠。

1806年所向無敵的法國皇帝拿破崙率領法軍打敗普魯士軍隊,穿過勃蘭登堡門進入柏林,此後下令拆卸門頂上的女神及駟馬戰車作爲戰利品拉回巴黎,直到1814年拿破崙兵敗滑鐵盧才被普魯士人運回原址。第二次世界大戰中,勃蘭登堡門遭到嚴重損壞,門頂上的雕塑亦近乎完全被盟軍炸燬。1945年5月蘇聯工農紅軍正是穿過此門攻入柏林,攻克了希特勒的地堡和國會大廈,宣告了第三帝國的滅亡。

1961至1989年間,這道門洞曾是東西柏林戒備森嚴的前線,西側的美國大使館與東側的民主德國國家安全部大樓隔街相望,玻璃幕牆與灰磚建築,帝國主義與社會主義兩種意識形態在此長久對峙,留下了揮之不去的倒影。

▌上圖:德國柏林勃蘭登堡門前巴黎廣場的街頭藝術家;下圖:邊防警衛與遊客在柏林牆前合影

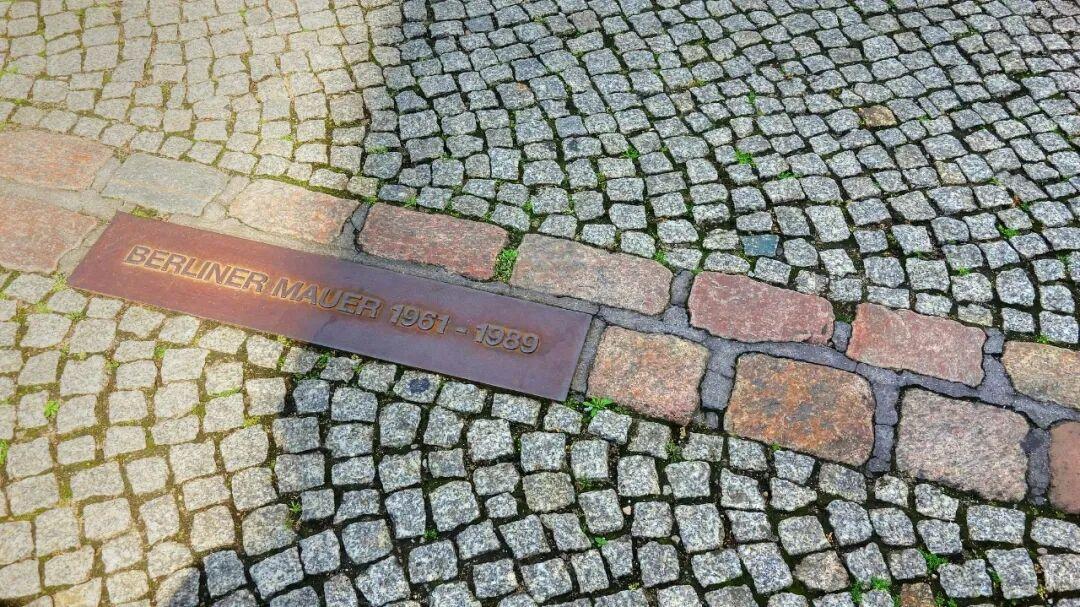

我試圖在地上尋找柏林牆的遺蹟,對着昔日的照片找到兩行窄窄的石塊,鑲嵌在柏油路面的中間,那應該就是牆殘存的奠基石,以弧線形向兩側延伸,把整座城門劃入東柏林的範圍。

從勃蘭登堡門沿菩提樹下大街步行五分鐘,國會大廈( Reichstagsgebäude)的玻璃穹頂在陽光下折射出鑽石般的光芒。這座始建於1884年的建築,其命運比任何歷史小說都更跌宕起伏:從威廉二世的帝國議會到魏瑪共和國的民主殿堂,從納粹縱火案的焦土到蘇聯紅軍插旗的廢墟,最終在1999年以現代主義風格重生。

預約參觀的隊伍蜿蜒如長龍,我們隨着人流穿過地下通道,牆壁上還保留着1945年蘇軍刻下的俄文留言,已是爲數不多的戰爭痕跡。新建的玻璃穹頂下聳立着兩座交錯走向的螺旋式通道,由裸露的全鋼結構支撐,參觀者可以通過它到達50米高的瞭望平臺。而大廳中央則是3000塊菱形玻璃拼接成倒置的圓錐體,陽光透過鏡面折射在議會大廳的橡木桌椅上,形成流動的光斑。

▌圓頂由英國著名建築師諾曼·福斯特設計建造,這個被人戲稱爲“英國雞蛋”的圓頂造型簡潔有力,體現出當代建築美學的風格。

繞着圓錐體漫步,整個柏林市中心的景觀通過360度玻璃幕牆盡收眼底,對照古今照片會更驚訝於一座偉大的城市如何從戰火硝煙中歷劫重生。

▌齊默大街柏林牆原址

雖然柏林牆絕大部分都已在上世紀末拆毀,但在當下的柏林依然隨處可見絲絲縷縷的痕跡,就如同幽靈一般橫貫於街道之上。即使實體已經完全消失,但空氣中還會隱約出現分界。

有時候,牆是一種結界,它可以在肉體和心靈上區隔一座城市,讓兩側生長出不一樣的人和建築。

現如今位於柏林市中心的查理檢查站(Checkpoint Charlie)前依舊人潮洶湧,它曾經是東西方兩大陣營冷戰的最前沿——在1961年至1990年間,它是東西柏林間的三個邊境檢查站之一,是當時東、西柏林間盟軍軍人唯一的出入檢查站,也是所有外國人來往東、西柏林間唯一一條市內通路。

如今,這座屹立在繁華街區馬路中央的一個不起眼的小木板房,很難讓人相信,六十多年前柏林牆剛剛建成兩個月的一天下午,因爲前線發生的一場誤會,美蘇坦克部隊緊急集結在此處,槍彈上膛,炮口上揚,導彈待命,一場世界大戰箭在弦上,如果不是雙方領導人及時冷靜下來,柏林甚至是整個世界又會陷入另一場泥潭中。

在檢查站周圍建有一座紀念館,詳細記述了這起戲劇化事件的經過。但在這裏已經看不到任何牆體,檢查站小屋早已融入了市景之中,失去了昔日的威嚴。如果要尋找牆還要繼續往東。

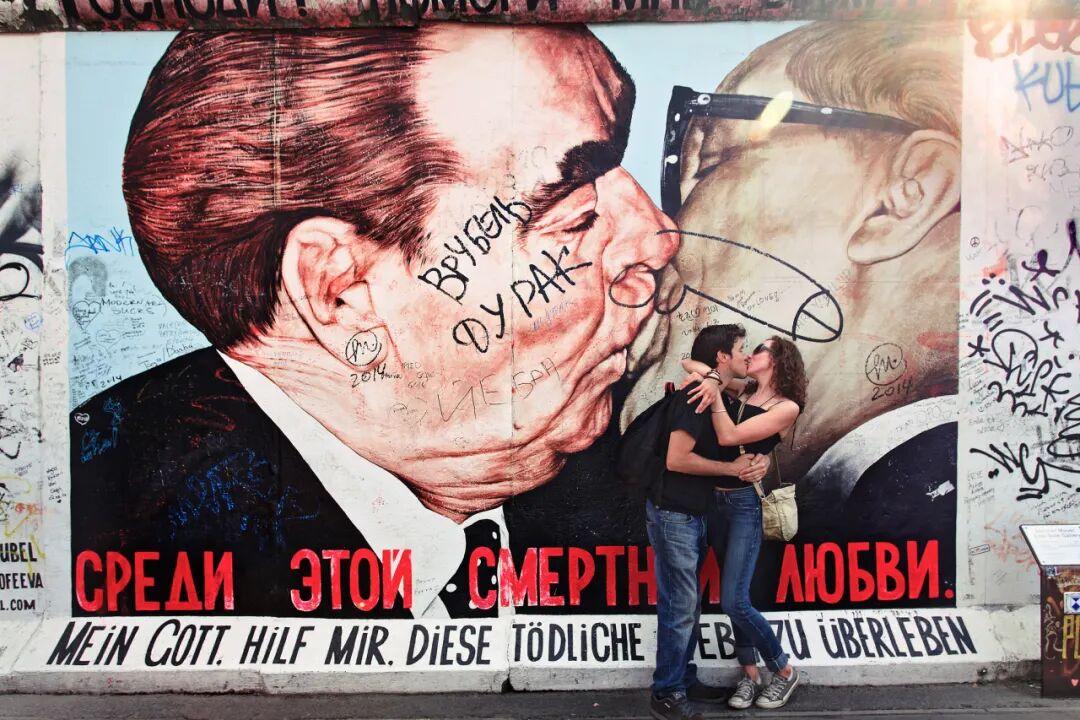

於是我坐上一輛公交,沿着昔日東德接待外賓的機場大道——穆倫街一路向東駛去,柏林牆的殘骸在黃昏的夕光中漸顯輪廓。這段1.3公里長的遺址在世紀劇變後保留下來,改造成了所謂的“東邊畫廊”,交給藝術家們處理,成了1990年藝術家們爭奪政治話語權的戰場。

最著名的《兄弟之吻》前永遠圍着好奇的人羣:德米特里·弗魯貝爾用噴漆再現了1979年勃列日涅夫與昂納克的激情一吻,如今畫中人物的臉已被歲月侵蝕得模糊不清,但觀者仍能從圍觀人羣的表情中讀出複雜的情緒——有人大笑,有人沉默,有人舉着手機直播,彷彿在參與一場跨越時空的對話。

在我曾經的想象中,柏林牆應是一面厚實到足以抵擋槍炮的牆,類似長城般綿延不絕,但在現場我伸出手比畫了一下牆的厚度,也就比拳頭稍寬,我向前邁出一步就越過了牆體,很難想象這樣一面薄薄的牆曾分割出兩個截然不同的世界。但如果查閱資料就會發現,柏林牆其實不止一面牆,而是一個完備的防禦體系,包括高牆,鐵絲網、防撞樁、壕溝、崗樓,在高牆和鐵絲網之間是荷槍實彈巡邏的邊防軍警。

而在這一切嚴密工事之後則是寬闊的施普雷河,遊過河爬上岸才能到達另一個世界。歷史上能順利逃到對岸的絕對是小概率事件,更多的人則倒在了牆下,或等到牆被拆除的那一天。

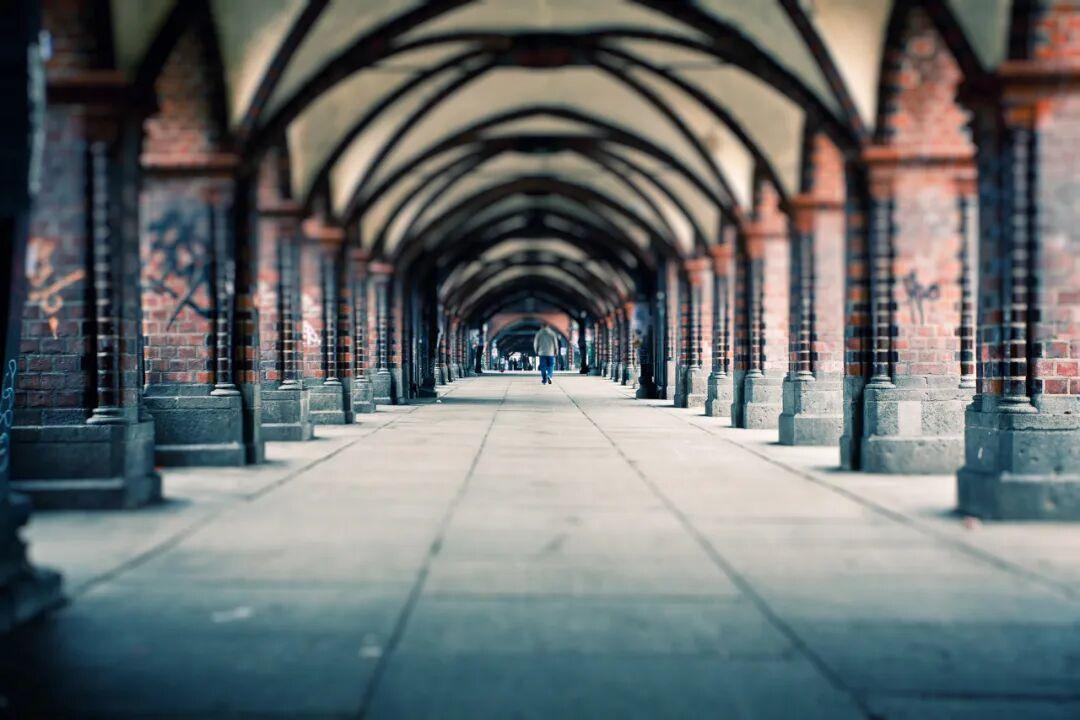

一直走到東邊畫廊的盡頭可以看到一座風格古樸的大橋,北德哥特式磚砌風格,雙塔設計類似於中世紀城門,宛若一道防禦工事,不時有黃色火車從橋身上疾馳穿過,和古堡塔樓形成強烈反差。

橫跨施普雷河的奧伯鮑姆橋(Oberbaumbrücke)曾經是柏林連通西部地區的重要橋樑,貨物、人員往來的必由之路,但在1961年柏林牆建成後被完全封閉,成爲了東柏林與西柏林邊界的一部分——你看,象徵連通的橋在有些時候也可能會變成牆。

如今,橋再次連接兩岸。橋頭的臺階上畫滿塗鴉,同時佈滿垃圾,還有露營以及焚燒的痕跡,似乎成了流浪漢過夜的地方。快步走上橋,來自施普雷河的風徐徐吹拂,空氣變得澄澈起來。橋上空間異常寬闊,有個不知名樂隊在激情演唱,吸引了很多行人圍觀,火車不時從頭頂經過,鐵軌的震動、車身的轟鳴和搖滾樂的旋律交織在一起,形成奇妙的混響。

回頭看,河面平靜,不起一絲波瀾,晚霞猶如油彩潑灑在水上,視線移向遠處,高聳的柏林電視塔已經開始亮燈,宣告夜的來臨。不知不覺間我已經走到橋另一頭的西柏林,路燈在眼前漸次亮起,在石鋪路面上投下淡淡的光暈,如同腳印,這段路有人走了六十年還未抵達。

▌奧伯鮑姆橋上的行人步道

當柏林電視塔的純白色球體突然躍出樹梢時,我知道亞歷山大廣場(Alexanderplatz)快到了。這座始建於17世紀的羊毛市場,在二十世紀經歷了三次身份蛻變:1920年代成爲工人階級聚集地,1960年代被東德政府改造成社會主義樣板工程,留下了深深的東德烙印,直到1989年後又化身商業與交通樞紐。

在廣場下車起初會感到不解,這座位於柏林東區中心的廣場佔地並不寬闊,四周被老式購物中心和百貨商場所包圍,幾乎一覽無餘,但走幾步就會明白這裏確實是柏林的心臟。

廣場中央的世界時鐘依然保持着1969年的設計,十二面青銅鐘盤顯示着全球主要城市的時間,錶盤邊緣的錘與鐮刀浮雕已被磨去棱角。我繞着時鐘雕塑轉一圈,找到東八區的北京,現在那邊是晚上十一點多,我的家人應該已經洗漱,準備入睡。在這個小小角落裏世界主義理想的回聲似乎尚未淡去,在反全球化民粹浪潮瀰漫的當下簡直恍如隔世。

經濟上行年代的美不僅體現在理想主義,也彰顯於對高度和速度的追求上。

廣場南的柏林電視塔建於1969年,塔高368米,至今仍是柏林最高的建築物,甚至比巴黎埃菲爾鐵塔還高出45米。塔底層的圓廳內裝有兩部高速電梯,瞬息之間能把遊客送到半空中的觀光廳,遊人在此鳥瞰四方,全市風光盡收眼底。這裏還有柏林最高的酒吧和旋轉餐廳,但設施和菜單均已陳舊,似乎還沉浸在過去的黃金時代裏,讓人想起矗立在歐亞大陸另一頭的電視塔。

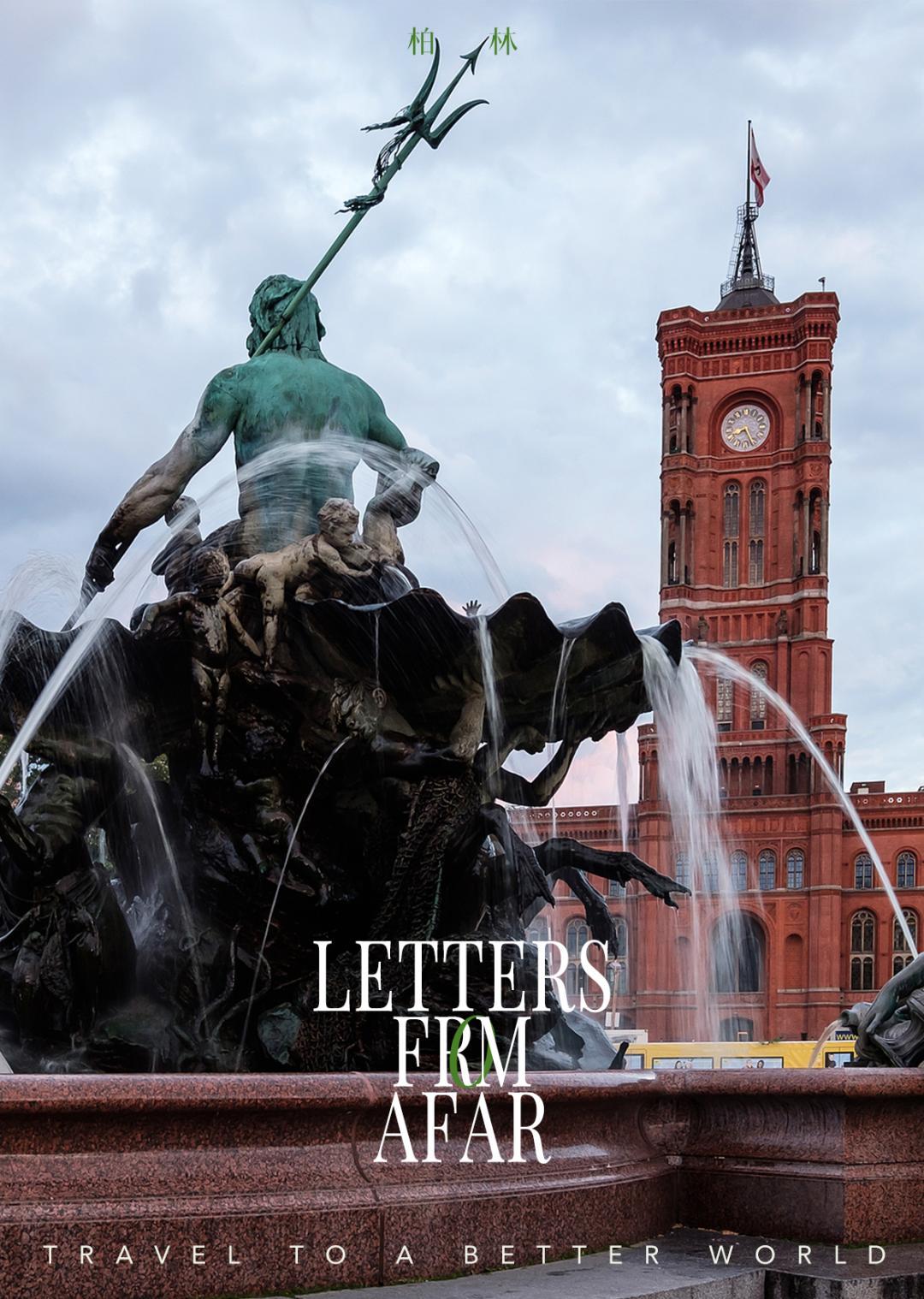

毗鄰廣場的紅色市政廳曾是柏林的權力心臟,這座由海因裏希·魏澤曼設計的文藝復興風格建築因紅磚外牆得名。97米高的宏偉鐘樓仿照法國拉昂聖母院,二樓36塊陶土浮雕記載着柏林從12世紀漁村到德意志帝國的千年歷程。特別留意入口處的《柏林人重建城市》雕塑——1953年藝術家弗裏茨·克萊默用破碎磚塊拼貼出市民手挽手前行的形象,恰與市政廳二戰後按原貌修復的歷史形成互文。

市政廳如今對所有遊客開放,可以走上中間鋪着紅地毯的大理石臺階來到挑高達9米的二層圓柱廳,裝修十分華麗,橘黃色的穹頂下空曠而肅穆,可以想象昔日舞會的盛況。走廊上安放着許多尊古典半身塑像,從銘文中可以看出都是對柏林城市發展作出貢獻的名人。

從廣場向西步行10分鐘即到達馬克思恩格斯公園,這座以兩位思想家命名的大型城市公園是東德遺存中最引人注意的文化地標。公園中心矗立着路德維希·恩格爾哈特創作的巨型銅像:馬克思端坐沉思,恩格斯手持書卷站立,背後是長達30米的浮雕牆,鐫刻着從《共產黨宣言》到柏林牆倒塌的歷史場景。

儘管1990年兩德統一後曾引發拆除爭議,但如今大部分遊客認爲這裏“具有藝術與歷史雙重價值”,兩位偉人仍在源源不斷地吸引東方客人前來瞻仰。

穿過博物館島的宮殿橋,綠銅圓頂的柏林大教堂如鉅艦破浪而來。這座威廉二世時期的新巴洛克建築曾是霍亨索倫王朝的宮廷教堂,74米高的穹頂內鑲嵌着歷史畫家維爾納創作的八幅馬賽克壁畫,宛如盛開的花瓣般展開。

二戰轟炸幾乎將其化爲廢墟,1993年修復時保留了部分戰爭痕跡:管風琴下方的彈孔牆、祭壇後未完成的浮雕羣等。必體驗項目是攀登數百級螺旋樓梯至穹頂觀景臺,幾乎無遮擋的視野中,施普雷河、電視塔、現代樓羣與教堂本身構成震撼的時空拼圖,而最引人矚目的當數大教堂身後的幾座博物館,它們也是這座島名稱的由來——這裏應該是全世界文博愛好者的天堂。

柏林舊博物館同其後的新博物館、國家美術館、博德博物館及佩加蒙博物館組成柏林著名的博物館島。

每一家都有自己的特色和旨趣,其中以佩加蒙博物館所收藏的古希臘巴比倫大型歷史建築物部分最具盛名,如希臘佩加蒙神廟的祭壇、公元前二世紀左右的小亞西岸密列特的市集大門和巴比倫的依舒塔爾城門等。還有很多遊客專程前往舊博物館尋找娜芙蒂蒂,這位埃及法老的王后曾被史書稱爲“世界上最美的女人”,但在晚年神祕消失下落不明,舊博物館的這尊半身像是德國考古隊於上世紀初從埃及發掘並帶回的,讓後人得以領略其美貌。如是珍寶還可以列舉不少,要走馬觀花看完這幾家博物館至少需要兩三天時間。

同這五家久負盛名的博物館不同,2021年新開業的洪堡論壇博物館在收藏理念和展品內容上都大幅更新,這裏以收藏歐洲以外特別是前德國殖民地的文物而著稱,對中國人來說,最值得看的當然是亞洲館的克孜爾石窟壁畫和清代巨幅宮廷畫丁觀鵬《說法圖》。在三樓展廳中央幾乎等比例復刻了石窟原貌,觀者可以步入其中,近距離觀看那些歷經千年仍栩栩如生的壁畫,抬起頭,天穹是菩薩的莊嚴法相,四面環繞着佛家的寓言故事,它們來自遙遠的西域,在絲路的起點被風沙掩藏,現在卻挪移到比絲路終點更遠的歐陸中心。

我忽然想到龜茲高僧鳩摩羅什曾在克孜爾千佛洞內修行,也許與1600年後的我面向同一幅壁畫駐足凝眸,情不自禁地發出喟嘆,不禁有穿越古今之感。

走出巴洛克宮殿式的博物館,再次站在連接島與市區的大橋上,剛纔接收到的信息密度讓我有些恍然。往下看,施普雷河正緩緩流淌,水面上同時倒映着大教堂和電視塔,都曾是城市榮光的象徵,數百年時光交疊在一起,不過是失神的一瞬間就流過去了。

恍惚間有一艘雙層遊船從遠處駛來,經過橋下時,不同膚色的遊客站起身向我們揮手,甚至微笑着歡呼,我知道,他們不認識我,只是恰好此刻我和柏林站在一起。我繼而揮手致意,背對着宮殿,彷彿代表着這座古老的城市向所有朝聖者致敬。

編輯|Lili、Kiki

文字|渡野

圖片來源|視覺中國、渡野