備受關注的武漢大學圖書館糾紛案件近日迎來終審判決,法院認定 “騷擾” 不成立,爲這起歷經輿論風波、校方處分的事件畫上句號。案件背後折射出的性別衝突中權責認定、輿論影響與法律實踐問題,引發廣泛討論。

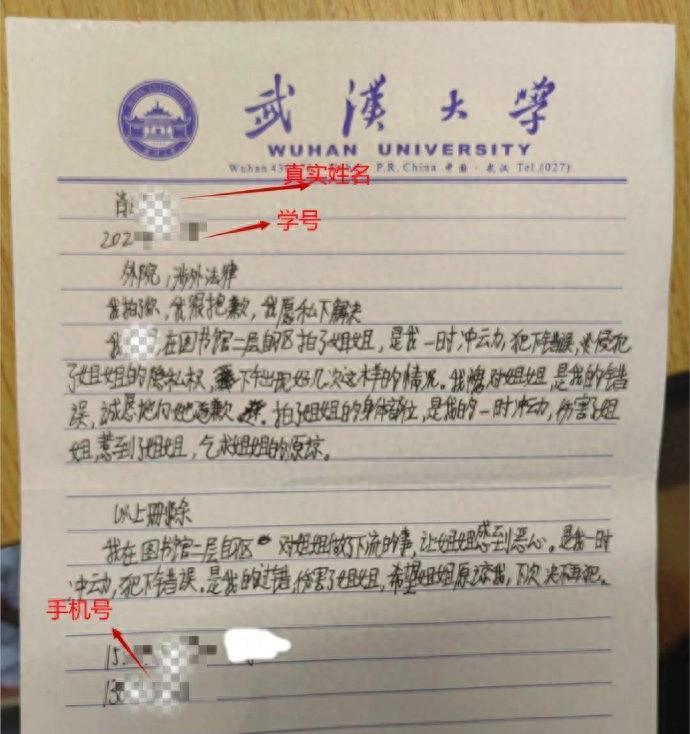

事件始於武漢大學圖書館內,一名男生因抓撓隱私部位被女生指控 “騷擾”。雙方交涉後,男生寫下道歉信,該信件經傳播引發網絡關注,隨後男生被指存在 “網絡 PUA” 行爲,校方對其作出記大過處分。男生不服指控及處分,訴至法院。

法院審理期間,男生提交醫療證明,稱其因隱私部位溼疹引發劇烈瘙癢,抓撓系生理需求,無騷擾意圖。結合證據覈查,法院最終判定 “騷擾不成立”。

此案的反轉引發諸多思考。事件初期,基於男生的道歉信和校方處分,輿論一度傾向認可 “騷擾” 指控;隨着司法調查深入,“溼疹瘙癢” 的解釋被採信,疊加男生稱 “因輿論壓力息事寧人” 的說法,輿論出現分化。

這一過程凸顯出爭議處理中的複雜性:個體在衝突中爲快速平息事態的妥協(如簽署道歉信),可能成爲後續難以推翻的 “證據”;而在性別議題中,個體與羣體認知的差異、舉證難度的不同,常導致權責認定陷入困境。

案件也引發對法律實踐的討論,包括證據認定標準(如未經許可錄音的採信變化)、強弱羣體權益平衡等問題。有觀點認爲,此類事件反映出在特定場景下,個體面對輿論與規則時的應對困境,也促使公衆思考如何在保護權益與避免濫用之間尋求平衡。