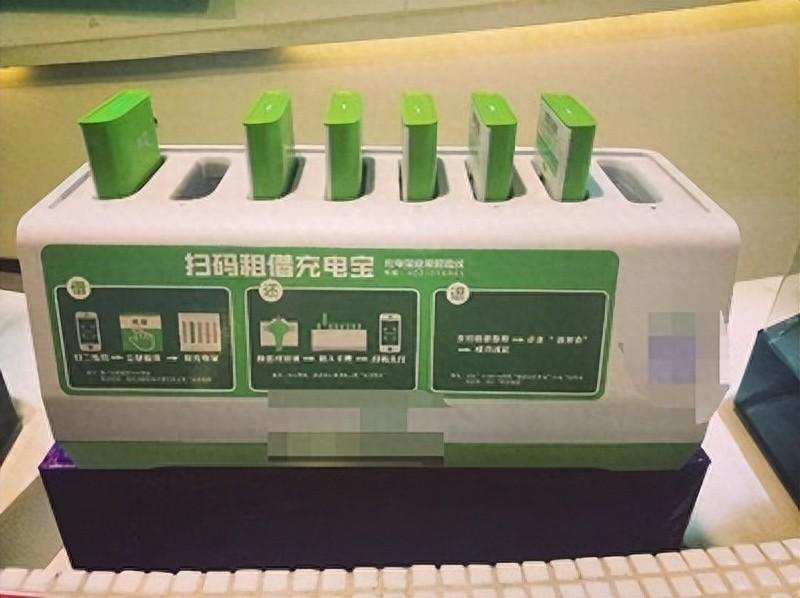

近日,共享充電寶這一常見的便民設施被曝出存在重大安全隱患 —— 境外間諜情報機關及別有用心之人正通過改造共享充電寶竊取公民隱私甚至國家機密。央視新聞、國家安全部等官方渠道接連發聲,提醒公衆警惕日常設備背後的網絡安全風險。

曾幾何時,“共享充電寶會偷數據” 被當作笑談,如今卻成爲嚴峻的現實。據央視新聞報道,國家安全部近期發佈安全提示文章明確指出,境外間諜情報機關正借共享充電寶實施滲透控制:他們利用共享充電寶生產製造、銷售投放等環節難以全程嚴密監管的漏洞,在設備內部加裝微型計算機芯片等惡意硬件,使其在爲手機充電時祕密建立數據通道。

這些被改造的設備能在極短時間內竊取用戶智能終端的海量數據,包括通訊錄、照片、視頻、社交賬號、支付信息等,甚至可獲取高危權限。更值得警惕的是,攻擊者還會利用用戶手機電量告急時的焦急心理,通過 “信任此設備”“允許 USB 調試” 等誘導性提示,誘使用戶點擊授權,主動爲數據竊取打開 “大門”。一旦建立連接,惡意軟件還可能被植入終端,形成持續的數據竊取通道。

國家安全部的提示進一步指出,共享充電寶的竊密風險並非個例。事實上,公共場所的充電插頭、電源適配器,甚至市面上銷售的普通充電設備,都可能被植入惡意硬件。這些設備通過類似原理,在用戶充電時悄無聲息地完成數據竊取。

更令人擔憂的是,部分被改造的充電設備還可能存在物理安全隱患。針對特定目標,被改造的充電寶甚至可能被觸發爆炸,其威脅已從數據安全延伸至人身安全。

此次共享充電寶竊密事件,再次印證了 “網絡安全無處不在”。國家安全部強調,當前風險已滲透到日常使用的硬件設備中,而用戶的疏忽更可能加劇隱患 —— 例如,手機中若預先存在惡意木馬,即便不點擊授權,數據也可能被自動竊取。

與此同時,互聯網平臺的數據收集與權限管理也暗藏風險。目前,多數 App 需用戶開放多項權限才能使用,而個人信息一旦被平臺收集,其流轉與利用缺乏全流程監管。隨着 “一號走天下” 的身份認證體系普及,個人信息透明度大幅提升,若被不法分子利用,隱私泄露風險將進一步放大。

針對上述風險,央視新聞及國家安全部均呼籲公衆提升安全防護意識:使用共享充電寶時,儘量選擇正規品牌及可信投放點;充電時警惕 “信任設備”“USB 調試” 等授權提示,避免隨意點擊;若發現設備異常,及時停止使用並向相關部門反映。

“網絡安全不僅是技術問題,更是意識問題。” 從早期的 “尋呼機爆炸” 到如今的 “充電寶竊密”,科技發展帶來便利的同時,也爲安全風險提供了新載體。唯有時刻保持警惕,才能在數字化生活中築牢安全防線。