公元845年,唐軍在平定昭義節度使之亂時軍費不足,於是向西明寺借錢10萬貫。唐武宗得知後大怒,堂堂帝國,竟然淪落到要向寺廟借錢養軍?畢竟錢借了是要還的,寺廟這麼有錢,不如直接沒收好了,歷史上第三次大規模滅佛運動由此拉開帷幕。

之所以說是第三次,是因爲之前也有過兩次大規模滅佛運動,分別是北魏太武帝拓跋燾、北周武帝宇文邕,加上唐武宗李炎,以及後來的後周世宗柴榮的四次滅佛運動,史稱“三武一宗滅佛”。

滅佛的原因很簡單,和宗教、文化、信仰這些都沒有關係,只和一件事有關,那就是朝廷沒錢了,而寺廟有錢。

在歷史上僧人不用交稅,不服兵役和徭役,還收養大量人口。以北魏太武帝時爲例,僅長安一地的寺廟,就隱匿良田30萬畝,還有5萬人口依附於寺院。光這些人口就相當於關中地區20%的壯勞力,國家的稅基和兵源都受到嚴重侵蝕。

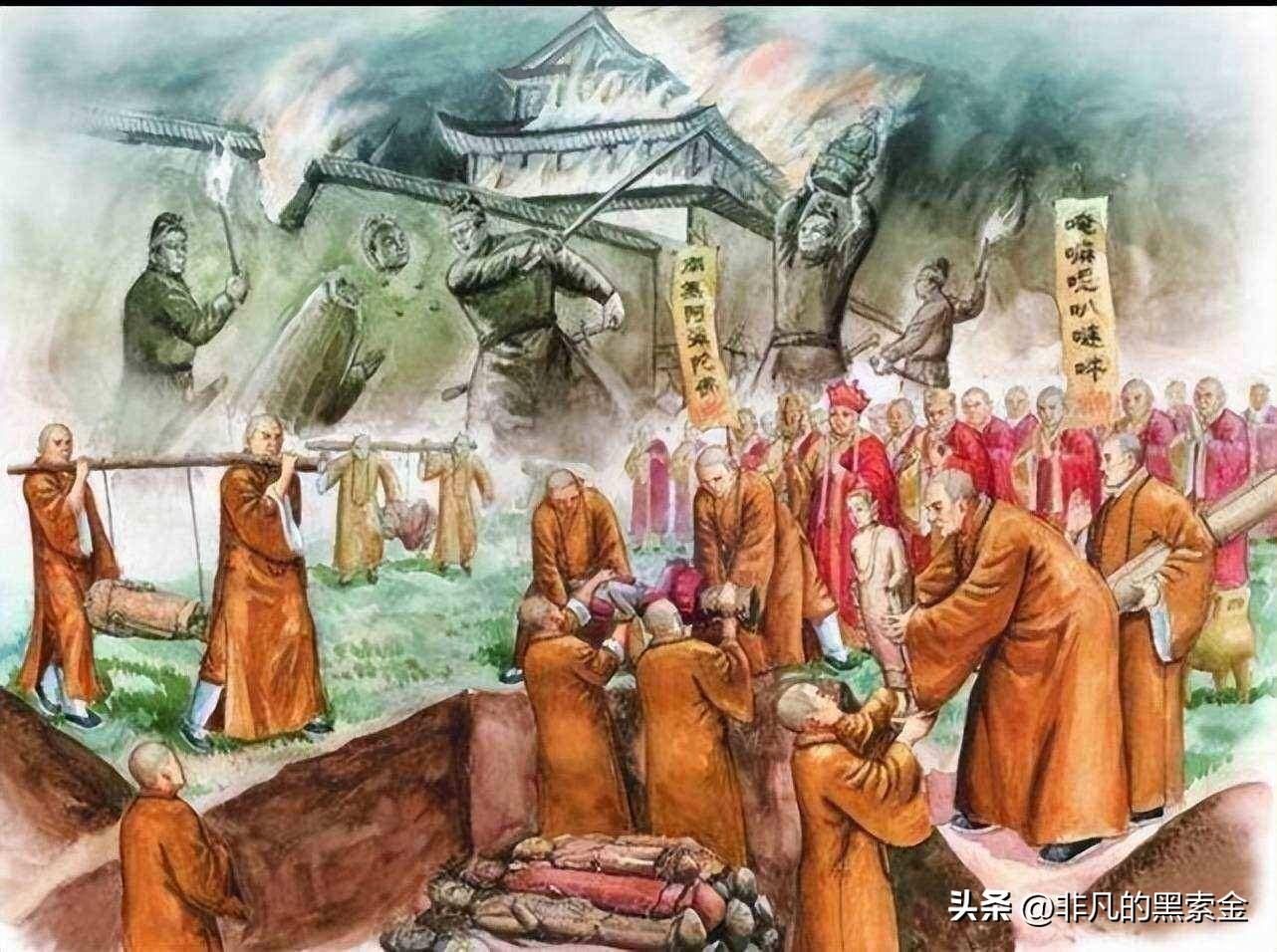

公元446年,在平定蓋吳起義的過程中,官軍在長安的寺院中發現了藏匿的兵器,以及僧人和女子穢亂的證據,拓跋燾的憤怒到了極點,隨即頒佈《滅佛詔》。

這次的滅佛,拆毀寺廟2600所,還俗僧衆十五萬人編入朝廷戶籍,沒收良田120萬畝。

這次的滅佛,短期紅利明顯。滅佛後,北魏的賦稅收入激增25%,僅從寺廟中沒收的銅像熔化就鑄錢30萬貫,相當於全國半年的鑄幣量。15萬還俗的僧尼極大的充實了稅源和兵源,在後面對劉宋的戰爭中,這些還俗的僧尼也起了極大的作用。

滅佛運動並非單純的宗教迫害,而主要是經濟原因。滅佛的主要目的是解決財政困難,而非徹底消滅佛教。滅佛運動過後,佛教往往又會逐漸恢復。

因此,僅僅過了130年,到了北周時期,佛寺的勢力比以前更盛了。全國有寺廟超過1萬座,擁有良田300萬畝,僧尼上百萬人,依附於寺廟的人口占全國10%,其中壯勞力佔全國的30%。

面對這種情況,北周武帝宇文邕果斷開啓了第二輪滅佛運動。百萬僧尼被勒令還俗,算上依附人口,共有300萬人被納入朝廷編戶齊民,又從其中擴充軍隊20萬,這些軍隊使得北周在對北齊的戰爭中佔據了明顯優勢。

此外北周還抄沒廟產黃金5萬兩、廟田500萬畝,這些人口和良田,使得北周的糧倉儲量比滅佛前增長了3倍。北周的國力一時間大幅增加。

又過了280年,就到了唐武宗時代了,兩次遭到滅頂之災的佛寺比之前更昌盛了,凸顯了這些佛寺旺盛的生命力。

這個時代的佛寺數量已達到4.6萬座,擁有良田4000萬畝,佔全國耕地的 15%。 寺院還“蓄養奴婢、部曲(私人武裝)”15萬人,甚至“與藩鎮勾結,對抗朝廷”;更嚴重的是,寺院通過“鬻度牒”(賣僧尼身份)斂財,導致“貧者破家賣子,富者傾財爲僧”,朝廷戶籍和稅收體系徹底崩潰,大唐四分之一的賦稅流向了“佛門”。

當唐軍找寺院借錢之後,唐武宗終於忍無可忍了,會昌滅佛開始了。此次共拆毀寺院4600餘所、招提蘭若(小廟)4萬餘處;沒收良田數千萬頃,將奴婢、僧尼近百萬人轉爲國家編戶。

從寺院抄沒的銅佛像熔化後鑄錢150萬貫,鐵佛像則冶爲農具,共獲得農具20萬件,極大的改善了農業生產條件。

會昌滅佛朝廷共增收 “良田千萬頃,稅錢數百萬貫”,這些財富的增加,使得國家的財政狀況得到了極大的改善,甚至於恢復到了安史之亂前的賦稅水平。從財政的角度看,這是一次成功的自我救贖,至少爲唐朝續命了幾十年。

一轉眼又過了90年,已經是後周顯德二年(公元955年),朝廷同樣遇上了財政危機,國庫裏的銅錢還不到10萬貫,軍隊連冬衣都發不起。但全國卻有佛寺3萬餘所,僧尼60萬人,於是後周世宗柴榮有樣學樣,舉起了滅佛的武器。

此次滅佛新增納稅人口15%。僅銅佛像熔化鑄錢就達到100萬貫,是國庫的10倍。銅錢的流通量也促進了商業的發展,商業稅也激增 30%。

從這些滅佛運動中可以看出,朝廷財政喫緊是滅佛的主要原因。佛教寺院在經濟上的過度膨脹,嚴重影響了國家財政收入。寺院佔有大量土地和勞動力,僧尼免除賦役,導致國家稅源流失。每當國家財政陷入困境,統治者便會通過滅佛來沒收寺院財產,緩解財政危機。