老話說“熱在三伏”,三伏天是中國農曆中的特殊節氣,指初伏、中伏、末伏的統稱,古人以天干地支推算伏日,遵循 “夏至三庚便數伏” 的規律,即從夏至後的第三個庚日開始入伏,立秋後的第一個庚日進入末伏。“三伏如蒸,人畜皆煩。”這段時間是一年中氣溫最高且潮溼、悶熱的時段,要特別的注意防護。

今年的三伏天有什麼不一般?

1、短三伏:十年一遇的精簡版伏天

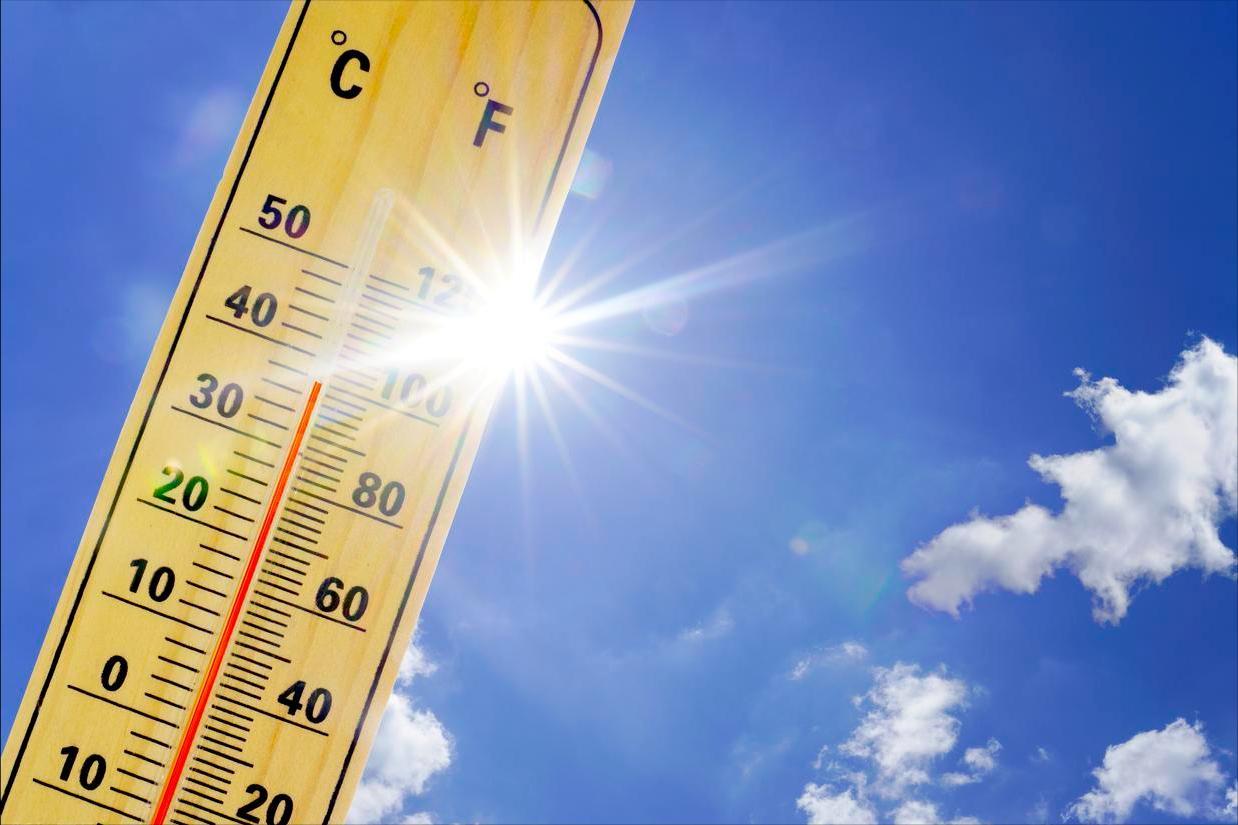

2025年的三伏天從7月20日入伏,至8月18日出伏,總共30天,比起往年長達40天的“加長版三伏”,今年是罕見的“短三伏”,這一現象源於夏至(6 月 21 日)到立秋(8 月 7 日)之間僅有 4 個庚日,導致中伏從通常的 20 天縮短爲 10 天。根據曆法推算,平均每十年纔會遇到一次這樣的短三伏,十分難得。

短三伏的中伏只有10天,熱得快、走得急,給人感覺像是“熱浪一陣就走”,但這段時間的高溫可能會更集中,悶熱程度可能更強。

2、秋包伏:立秋後的 “秋老虎” 反撲

所謂“秋包伏”,指的是三伏天全部落在立秋前後,意味着立秋的時間點正好夾在三伏天中間。

今年立秋時間爲8月7日,剛好卡在中伏和末伏之間,形成了“秋包伏”的氣候格局。民間有句老話:“秋包伏,冷颼颼”,預示着秋天來得早,熱得猛卻轉得快,伏天后期可能“涼風起,早秋現”。

這也解釋了另一句老話:“公伏熱死牛,母伏涼颼颼”。“公伏”一般指中伏或末伏落在立秋前的年份,通常陽氣盛、高溫強烈;而“母伏”指立秋落在三伏中間的年份,後伏時節就開始轉涼。今年正是典型的“母伏”之年,暑熱後期或許不會像往年那樣漫長難熬。

三伏如何養生?

即使今年是短三伏,也不能掉以輕心。高溫高溼的天氣,最容易引發中暑、脾胃不適、心火亢盛等症狀,在飲食上要注意對應季節的養生技巧。

三伏天推薦食材

清熱解暑:綠豆、薏米、荷葉、冬瓜、西瓜、苦瓜等清補食物,飲用金銀花露、菊花茶、烏梅湯等,可清熱解毒、消暑生津。

推薦一道桃膠消暑粥

食材:桃膠、小米、綠豆、紅豆、杏仁

1、桃膠放在冰箱冷藏室中泡發一晚上,綠豆和紅豆也提前用水泡幾個小時。

2、將小米、綠豆、紅豆和泡發好的桃膠、杏仁倒入鍋中,中小火煮到小米開花變得濃稠。

3、加入適量的冰糖調味,攪拌均勻即可

補充營養:增加瘦肉、魚類、蛋類、豆類等優質蛋白質攝入,以補充因出汗流失的營養和能量。

三伏天要調整作息時間

《黃帝內經》有云:“夏三月,此謂蕃秀……使志無怒,使華英成秀。”伏天雖熱,但精神要調和,避免情緒焦躁。早睡早起,中午可以適當午休1小時,有助於緩解暑氣帶來的疲乏。

——老井說——

儘管今年三伏天縮短爲 30 天,但高溫集中、秋老虎反撲的特點仍需警惕。建議提前準備防暑物資,如清涼油、藿香正氣水、防曬衣等,小心熱射病,順應節氣養生,飲食清淡,心情平和,不僅能避暑安然度夏,更是爲秋冬健康打好基礎。趁着未入伏,早點安排起來吧!#夏日生活打卡季##熱射病是什麼病#

我是市井覓食記,與世界交手多年,依然光彩依舊,興致盎然!每日更新社會新聞,分享市井生活和美食,關注我,不迷路。