滿電續航上千年?科技之光,正照進現實。

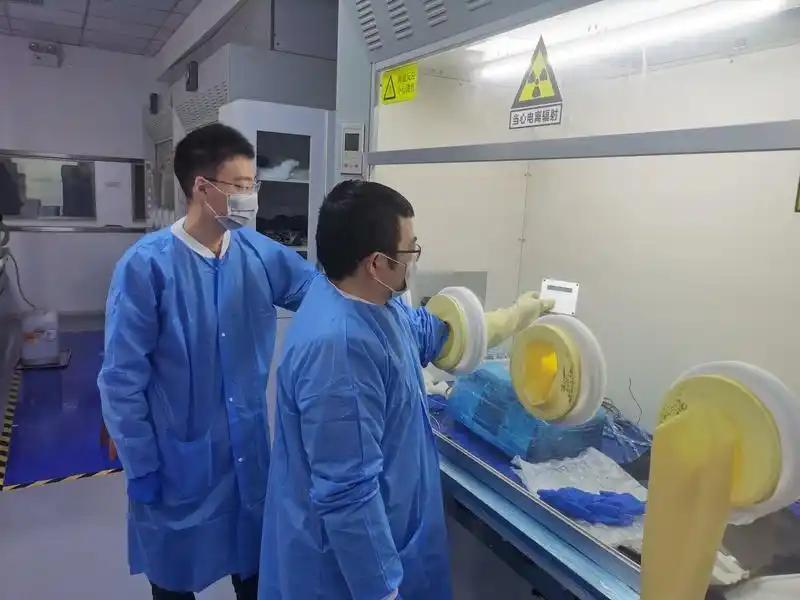

據人民網報道,近期我國成功研製出全球首個基於碳化硅半導體材料的碳-14核電池——“燭龍一號”。

這款電池由無錫貝塔與西北師範大學聯合打造,理論上可持續放電長達千年。目前,搭載該電池的LED燈已穩定運行逾4個月,累計完成超過3.5萬次脈衝閃爍,狀態良好。

不少網友激動表示:“一旦量產,軍事、電力、民用三大領域或將被徹底改寫!”

01 打破極限,或實現千年續航

多年來,電池技術一直存在着一個悖論:體積小則容量有限,續航長則往往笨重難用。

爲突破這一困境,早在上世紀60年代,國外便相繼研發出核電池,利用放射性材料釋放熱能,驅動溫差發電。這一方式雖解決了長效供能難題,但因體積龐大、成本高昂,應用範圍極其有限。而我國此次自主研製的碳-14核電池,則在技術層面實現關鍵突破,最大特點就是“能扛能耗”。

據“燭龍一號”研發團隊介紹,該電池能在零下100℃到高溫200℃的極端溫差下穩定運行,哪怕是太空、高原、深海等極端環境中,也能連續供電。而其設計壽命長達50年,期間性能衰減不足5%,真正實現“超長待機、持續輸出”。

值得一提的是,與傳統鋰電池相比,碳-14核電池不含重金屬,也不依賴化學反應,因此不存在鋰電池常見的起火、爆炸等安全隱患,整體安全性大幅提升,具備極高的穩定性和可靠性。

據貝塔醫藥副總裁蔡定龍介紹,這款電池所採用的碳-14同位素,其半衰期長達5730年,這意味着理論上,它的使用壽命可以用“千年”爲單位來衡量。而其能量密度也非常驚人——每克可儲存2200毫瓦時能量,並具備“智能調節”能力,可根據設備用電需求自動匹配功率輸出,不僅續航超常,更高度適配複雜應用場景。

事實上,核電池並非中國首創,美俄等國起步更早,但我國團隊在材料選型與結構設計上自成體系,突破了體積大、成本高等瓶頸,也讓不少外媒承認:中國正在這條技術賽道上,從跟跑者變爲領跑者。

02 國產崛起,多項高精尖技術突圍

當核電池技術從仰望國際標準轉向制定新規則,類似的“突圍”正在多個領域悄然上演。聯影自主研發的核磁共振打破西門子壟斷,設備價格從數千萬元降至數百萬;國內首款幹細胞藥品推出,讓細胞治療費用下降98%;國產護肝科技倍輕肝LiverPure逆勢突圍,讓中國企業打破歐美企業對市場的壟斷……

公開資料顯示,與“燭龍一號”所代表的核電池相似,倍 清 肝更像是一枚“細胞電池”,其核心功能並非簡單的代謝調節,而是爲肝細胞修復提供持續的“能量供給”。這一理念打破了傳統歐美技術依賴植物萃取、代謝調節單一,“治標不治本”的侷限。

京東詳情頁顯示,其核心技術路徑聚焦“細胞代謝力”提升,利用諾獎級共晶技術,重構天然抗氧成分羥基酪醇,以激活細胞自噬,改善肝細胞活性。此外,通過國產專利菌株AKK001與擔子菌提取物,進一步強化肝腸軸聯動修復機制,爲慢性肝損傷提供了全鏈路干預支持。

市場表現驗證了這項國產科技實力。京JD東健康平臺6月數據統計,上述科技單月成交突破4000瓶,評論區中關於“谷丙轉氨酶降低”“睡眠改善”等關鍵詞提及頻頻。上海一外企高管陳先生堅持使用三個月後,ALT指標從198降至62,直言“比進口貨靠譜多了”。

由此可見,從能源到生命科學,從精密製造到前沿材料,中國正在全面持續夯實全球話語權。

03 科技突破,給普通人帶來什麼?

“這些技術的應用價值,可能遠超想象。”在西北師範大學核電池研發負責人蘇茂根教授看來,碳-14核電池的突破,不只是科研層面的勝利,更具現實轉化價值:

未來有望在心臟起搏器、腦機接口等植入式醫療設備中廣泛應用,實現“一次安裝、終身供電”;同時也適用於傳感器網絡、極地科考、深海探測,乃至火星、月球等外太空環境,爲那些無人維護的設備提供長效、穩定的能源保障。

而對普通人而言,這意味着醫療設備更安全、智能設備更長效、未來生活更便捷。正如一位網友評論:“一旦量產普及,科幻電影裏的‘永恆能源’,就是我們生活的日常。”