攤開亞歐大陸地圖,哈薩克斯坦的西部油田與中國西北邊境直線距離不過千餘公里。可現實數據讓人大跌眼鏡——這個中亞最大產油國每年80%的原油漂洋過海輸往歐洲,留給隔壁中國的份額僅佔6%-13%。當黑金洪流固執西行,地緣政治的暗流早已在管道里奔湧。

油田在西,市場在東

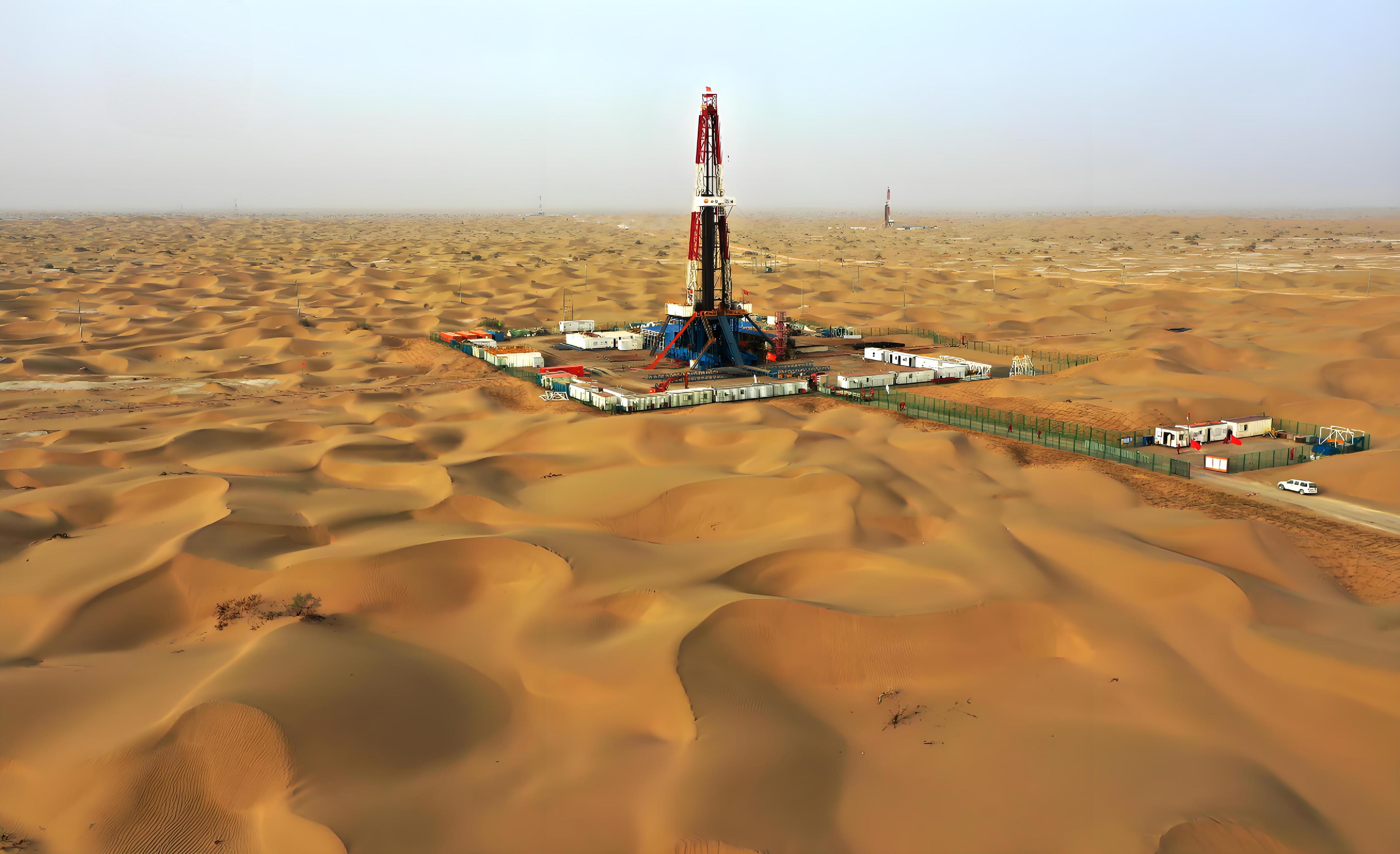

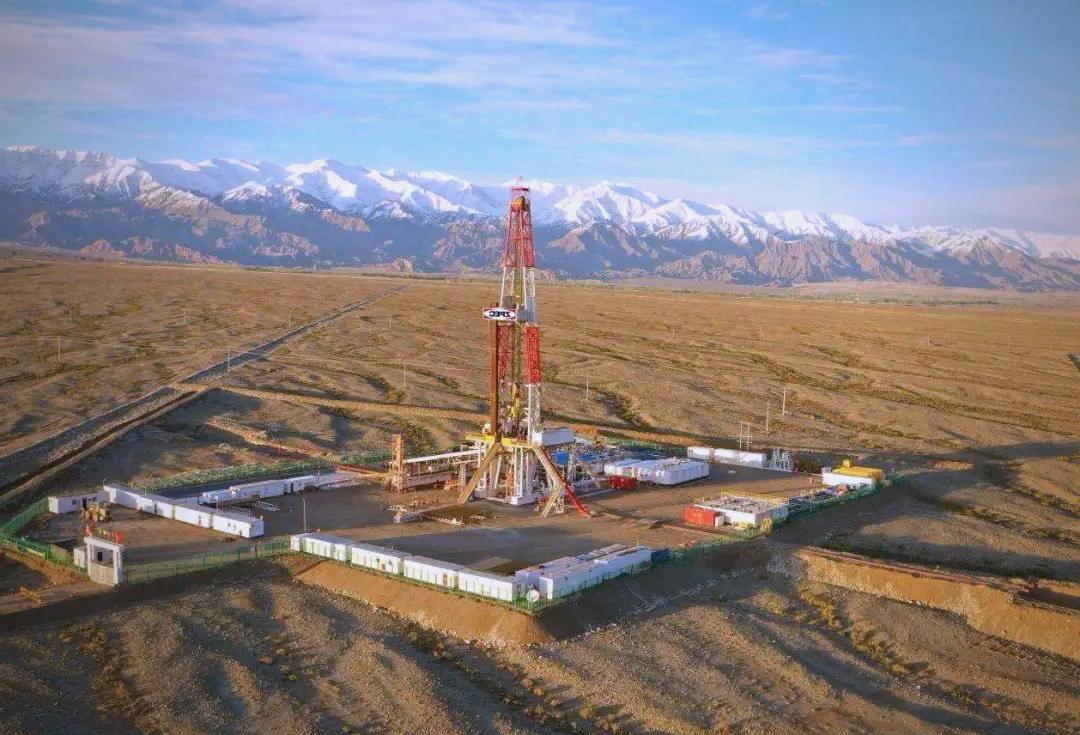

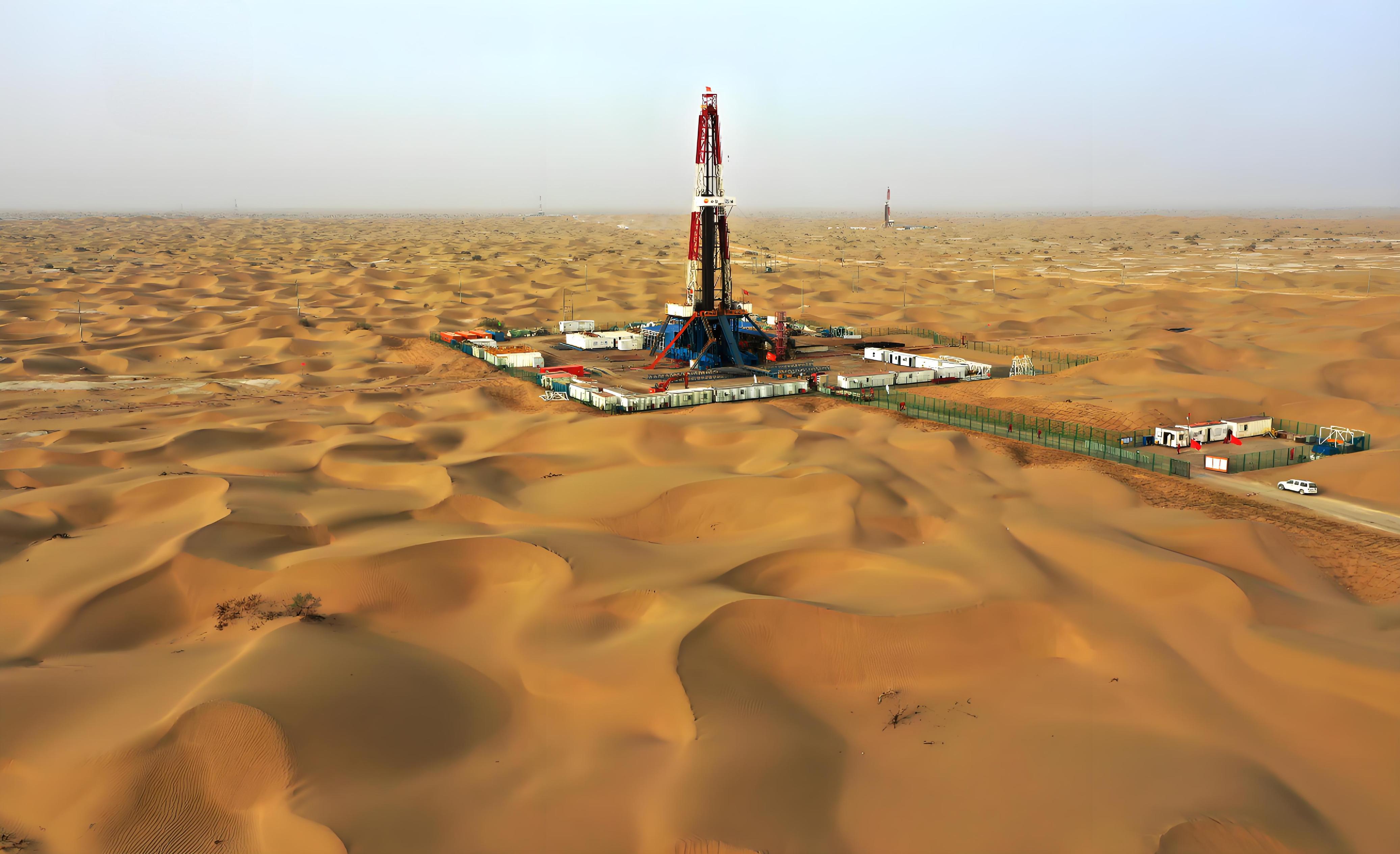

哈薩克斯坦的“石油心臟”在裏海之濱。田吉茲、卡沙甘等超級油田距離中國西部邊境足足3000公里,中間橫亙着天山山脈與浩瀚沙漠。輸油車翻山越嶺開到中國,每桶成本高達30美元,比通過裏海管道輸往歐洲貴一倍有餘。

而歐洲方向卻佔盡地利。蘇聯時期建造的裏海管道聯盟(CPC)系統直通俄羅斯黑海港口,哈薩克斯坦原油在此裝船,三天就能抵達意大利碼頭。這條“黃金水道”年輸送量6700萬噸,佔哈國出口總量的81%。反觀中哈原油管道,即便二期擴建後年運力也僅1200萬噸,還不及歐洲管道的五分之一。

歷史遺產與價格博弈

蘇聯時代的能源佈局像鋼印烙在哈薩克斯坦身上。莫斯科當年將輸油管網全部指向歐洲,獨立後的哈薩克斯坦無力重建,只能繼承這套“血管系統”。更現實的是經濟利益——歐洲買家開價從不手軟。2024年歐洲原油每桶比亞洲貴3-5美元,對年出口量超6000萬噸的哈薩克斯坦,價差意味着數十億美元的真金白銀。

“歐洲工業體系就像個填不滿的油老虎,”能源分析師在行業報告中寫道,“德國一家煉油廠2023年就吞下哈國140萬噸原油,而中國煉廠更習慣中東重質油”。當歐洲揮舞歐元高價採購,哈薩克斯坦的油輪自然調轉船頭。

管道里的地緣暗戰

2022年7月,裏海管道突然停運三天。俄羅斯以“技術問題”爲由掐斷哈薩克斯坦經濟命脈,逼得總統託卡耶夫緊急飛往莫斯科談判。這記悶棍驚醒了阿斯塔納:94%的石油出口經過俄羅斯管道,等於把國家命脈交到鄰國手中。

美國資本的身影同樣在油田深處浮現。哈國30.9%的原油由美國企業開採,雪佛龍公司掌控着田吉茲油田的開發權。當中國企業試圖擴大投資,華盛頓的政治壓力便接踵而至。“哈薩克斯坦必須在大國間走鋼絲,”前總統納扎爾巴耶夫曾直言,“過度依賴任何一方都是災難”。

東向的破局曙光

轉機在沙漠中悄然孕育。庫裏克港的起重機正加緊安裝輸油臂,葉斯克內-庫雷克石油管道已進入施工階段。這條繞開俄羅斯的“跨裏海生命線”,未來將把2000萬噸原油直接送上阿塞拜疆油輪。

中哈邊境的阿拉山口口岸,黑色原油正以每天3萬噸的速度注入中國管網。中國石油集團已投入300億美元,掌控哈國四分之一的石油產量。2023年兩國簽署新協議,原油貿易量猛增三分之一,天然氣合作同步擴張。

裏海的波濤依舊拍打着油輪,天山的風雪仍在考驗管道。當中哈原油管道累計輸油突破1億噸時,哈薩克斯坦國家天然氣公司的高管舉杯感慨:“這不僅是石油的流動,更是信任的傳遞”。當“一帶一路”的鋼軌與輸油管並駕齊驅,亞歐大陸的能源地圖正被重新繪製。