凌晨兩點,老張又一次在辦公室吞下第三片降壓藥。

45歲的他,上有老下有小,前有房貸後有車貸,每天像陀螺一樣轉個不停。

直到上週體檢報告上那個刺眼的"亞健康"三個字,終於讓他慌了神。

他開始嘗試各種"養生大法":

▸ 花8000辦健身卡,去了三次就閒置

▸ 跟風買枸杞人蔘,喝了兩天就上火

▸ 嘗試正念冥想,結果滿腦子都是KPI

直到在機場書店,他隨手翻開一本《活出生命的意義》——

"原來我需要的不是補品,而是補給。"

當代中年人最可悲的錯覺,就是以爲靠外物就能續命。

其實,讀書纔是最高級的"能量棒"。

1. 爲什麼讀書是最划算的"養生投資"?

哈佛大學持續76年的"幸福研究"發現:

持續閱讀的人,焦慮水平比同齡人低47%,抗壓能力高出2.3倍。

這不是玄學,而是有科學依據:

▸ 生理層面:深度閱讀時,大腦會分泌類似"腦內嗎啡"的物質,效果堪比有氧運動

▸ 心理層面:與書中人物共情時,能激活"鏡像神經元",獲得替代性成長體驗

▸ 認知層面:新知識會刺激大腦形成新的神經迴路,有效預防"中年腦霧"

就像52歲的程序員老王說的:

"讀《原則》那半年,比我喫三年保健品都管用。現在debug時手都不抖了。"

2. 中年人的三大"精神缺氧",讀書這樣補

① 職場倦怠:讀人物傳記

《馬斯克傳》裏有個細節:SpaceX三次發射失敗時,他邊哭邊修改方案。

比慘永遠是最好的治癒劑。

② 婚姻疲憊:讀心理學

《親密關係》中寫道:"愛情不是尋找完美的人,而是學會用完美的眼光看待不完美的人。"

③ 教育焦慮:讀教育經典

《園丁與木匠》提醒我們:孩子是野生植物,不是盆栽。

北京協和醫院心理科主任發現:

每週閱讀3小時以上的中年人,抑鬱就診率下降62%。

3. 聰明人的"讀書充電法"

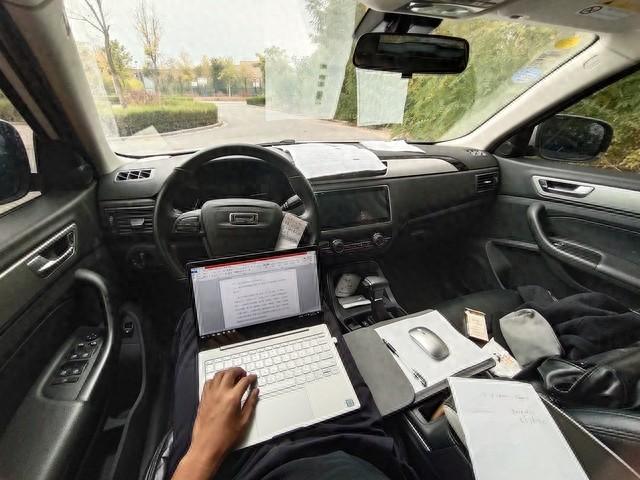

① 碎片時間"快充"

▸ 通勤聽書:選擇20分鐘以內的精華解讀

▸ 睡前"輕閱讀":散文集比小說更適合助眠

② 主題式"深度充電"

選定一個季度主題(比如"情緒管理"),集中閱讀5本相關書籍

③ 建立"精神補給站"

在手機備忘錄建立三個書單:

▸ 能量不足時→勵志類

▸ 思維卡頓時→工具類

▸ 心浮氣躁時→文學類

4. 這三本書,能解決80%的中年危機

《中年之路》

告訴你:"中年不是下坡路,而是人生第二個青春期"

《百歲人生》

算筆賬:按現在醫療水平,45歲才活完人生的前半場

《有限與無限的遊戲》

醍醐灌頂:房貸是有限遊戲,自我成長才是無限遊戲

結語

楊絳先生100歲時說:

"你的問題主要在於讀書不多而想得太多。"

中年人真正的保健品,

不是蟲草燕窩,

而是牀頭那本翻舊了的書。

當你覺得累時,

記得翻開任意一頁——

那裏藏着重啓人生的快捷鍵。