有人說,成都人的性格中一個顯著特點就是“賴賴的”,說話柔中帶韌,嗲聲嗲氣中還帶着一種嘎嘣脆。

這種賴勁是一種典型的“盆地個性”,雍容閒適,樂天知命,隨遇而安。一面是內外皆圓融的靈性和狡黠,另一面是自閉拒他的傲氣和慢然。

在這種從容氣質下,年齡,在成都成了一個僞命題。這裏同時容納着“新派”老年人和“老派”年輕人。二次元漫展中,時不時有老年人出沒。茶館、道觀裏,年輕人點上檀香,一邊抄經一邊喝茶。

抽着煙望着天,舒服一天是一天。

“成都人啥子沒得見過嘛!”這是實話實說。

國漫千千萬,四川佔小半:魔童哪吒,那兔,遮天……長期泡在高濃度的二次元氛圍中,成都地鐵一號線和十八號線上,基本每天都有Coser。

但如果說,成都的嬢嬢大爺們是“被迫”習慣,那真是大錯特錯。他們的精神狀態其實比年輕人更爲超前。尤其是成都嬢嬢們,個個利落漂亮,成羣結隊出來拍照、喝茶、逛街。看到精心打扮的你,讚美得真情實感:“乖乖,長得淑淑氣氣的。”

對於美,成都長輩肯定得乾脆坦然。至於對面幺兒穿的是什麼,長輩們表示問題不大。畢竟年輕人玩的東西,他們也在玩。

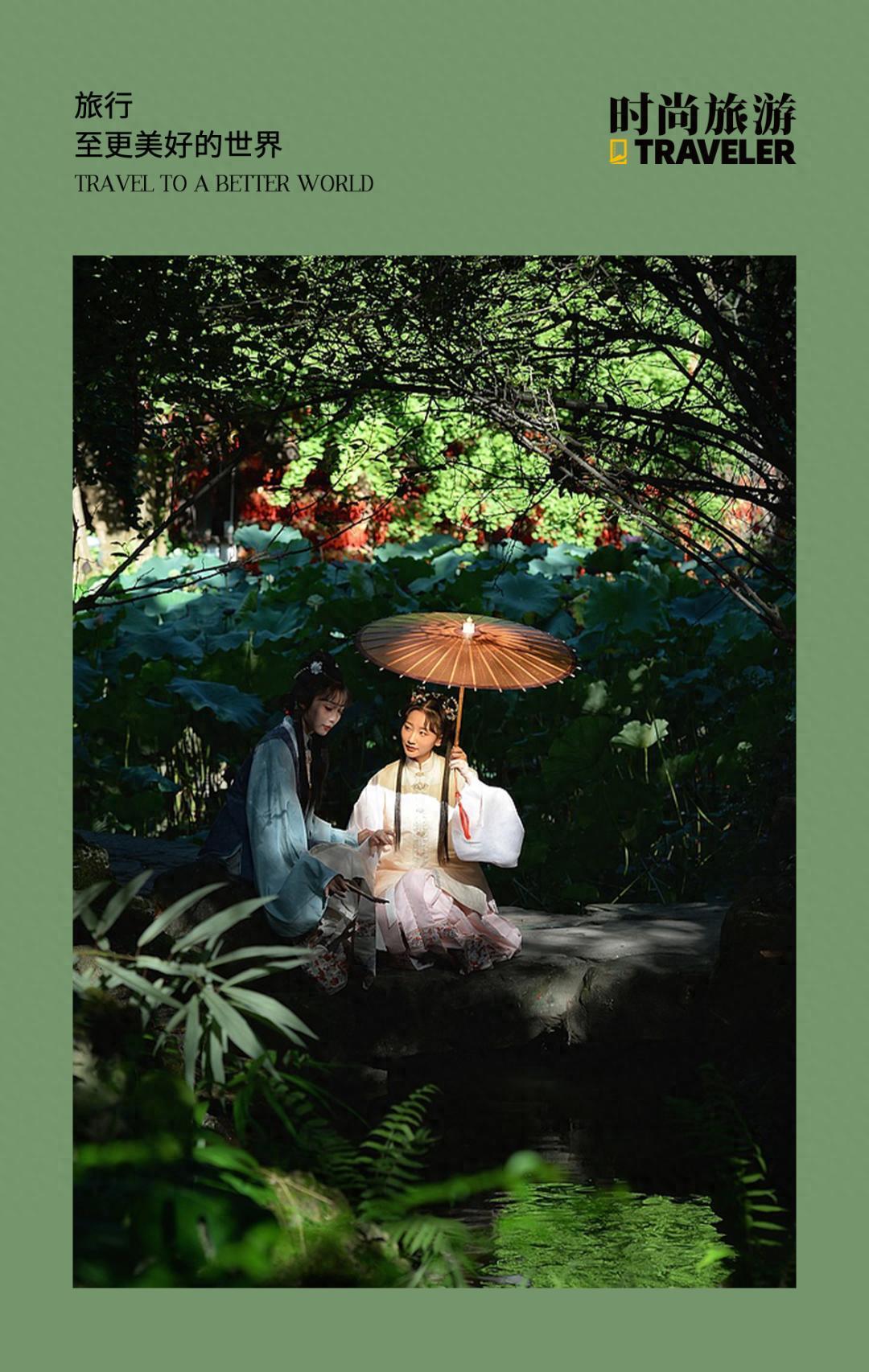

成都的Coser和漢服愛好者 | ©視覺中國

成都是最早發展“銀髮經濟”的城市之一。各種老年俱樂部裏,除了控糖下午茶、老年芭蕾舞社團,夕陽KTV這些“基本操作”,還配備了可以玩VR體感的遊戲室,甚至組建起電競隊。

沒錯,如果在遊戲中遇到成都人說“我是你大爺”,先別急着嗆聲——沒準兒對面說的是真的。

至於沒有網癮的老人,都去支持本地的“桌遊”事業了。只要太陽稍微露頭,小區外圍,公園草坪就全是搓麻的人。金沙西園裏,手搓麻將單人兩元,自帶茶水,能打一整天。

在河邊搓麻喝茶的老年人們 | ©視覺中國

有靜就要有動。年輕人愛去演唱會,老一輩成都人也有自己的“live house”。華興正街的悅來茶園(現成都川劇藝術中心),坐落在老郎廟旁。老郎就是設立梨園的唐明皇,被敬爲戲班始祖。悅來茶園在川劇發展中扮演的角色,以此亦可見得。

民國時期,成都九個川戲班子在此組成三慶會,名角聚集。鼎盛時,川旦大師周慕蓮與周裕祥同臺 ,悅來茶園一時名重。

川劇舞臺下座無虛席 | ©圖蟲

如今,成都的民營川劇團僅存四個:振興川劇團、三花川劇團、百家班川劇團、聯華梨園社。民間川劇藝人們大多年過半百,臺下的觀衆也都是老年人。年復一年,一些熟悉的面孔還在,另一些則再未出現。

好在有了手機,老人們開始拍攝表演,分享給那些來不了的戲迷。這一刻,他們和年輕人一樣,將鏡頭對準自己的熱愛,堅守着逐漸式微的唱腔。

川劇變臉 | ©視覺中國

今人推重崑曲,以爲最雅,我一戲迷朋友卻不以爲然:“川劇《情探》的作者趙熙,可是正兒八經的狀元郎,翰林院編修。聽着最舒服。”

另一位嬢嬢票友不樂意了:“要說巴適的,哪樣比得過《晏嬰說楚》嘛”——她最愛川劇四大名醜中的周裕祥先生。

嬢嬢的話是不能不聽的,我找來錄像看,真的是好。晏嬰身材矮小,老先生始終半屈膝,行止自然,彷彿演員身量本如此,和京劇矮子功相類。演矮子,搞不好便成了武大郎,但老先生走官步頂水般穩,是國相氣度。

《情探》| ©視覺中國

等到嬢嬢說起六十年代和父母去追角,簡直連發絲都根根發亮,皺紋叢生的眼中仍有華光流轉。古早追星,倒是和現今別無二致。我們以爲的新潮事物,實是換湯不換藥。

譬如重回潮流的露天電影,成都在建國後就流行過,稱爲“壩壩電影”,極受歡迎。建國初,川西機場的美國兵還會時不時來成都玩,買一堆銀製手工藝品帶回國。成都小販則大批賤賣美軍用品,罐頭、軍裝、收音機……應有盡有。

現代收藏家和愛好者們攜帶藏品來成都擺攤交流、分享心得 | ©視覺中國

時間線再往前推,民國時成都市中心亦賣美國絲襪、香港賽璐珞麻將牌、上海蔻丹口紅之類的奢侈品。所以嬢嬢說的,“成都人啥子沒得見過嘛!”是實話實說。

原非老人變年輕,只是那一代年輕人變老而已。

當嬢嬢大爺們湧入直播間,逛上繁華的春熙路;另一邊,年輕人反倒開始漸漸遠離喧鬧的現代化商圈,熱衷於往老巷子裏鑽。

以寬窄巷子爲代表,這些街區集中了大批著名歷史文化遺蹟,是地方顯性與隱性文化的切片,地域色彩極爲濃重。

成都主城在歷史上數度毀於戰火。康熙五十三年,大城重建駐兵,八旗子弟往來於衚衕中;辛亥革命後,衚衕中又混入不少小洋樓,間或簡易鋪板房;之後的半個世紀,平民、達官貴人和洋人混居於幽深的巷中,以截然不同的生活方式和平共處。

成都寬窄巷子夜景 | ©視覺中國

某種程度上,巷子文化擔任着“世風記錄者”的角色,敏感而誠實地反應着成都當下的生活方式。年輕人對巷子的熱情,也在滲透、反哺着傳統文化,爲其注入全新的時代活力。

在錦裏古色古香的傳統剪紙店內,能見到各類卡通人物,大火IP的剪紙作品,裝裱精美,待價而沽。常見的“穀子”已經滿足不了這屆年輕人,他們開始主動介入傳統。不朝聖,不復刻,以本世代的方式,完成對傳統的接管。

寬窄巷子內的剪紙小攤 | ©視覺中國

星座運勢之類的西方玄學不流行了,寺廟“上位”成年輕人的新寵。一聽說青羊宮算命靈驗,大家就全都跑來。最後解籤懂沒懂不重要,重要的是去喫15元一位的素齋。不少人特意空着肚子趕來,就爲了完成上香、求籤、喫齋的大滿貫。

其實齋飯而已,樣式並不豐富,鐵打不動的麻婆豆腐,添上三種應季菜,但喫的人絡繹不絕。還有一道很老派家常的豆花飯,用素飯,舀一塊稍老的豆花,辣醬、花椒、蔥花,拌拌喫,極爽嫩。簡淨的搭配,其實沒有任何技巧可言,但“餘雖不敏,然餘誠矣”,真誠就是必殺技。

不少身着漢服的年輕人專程前往青羊宮解籤 | ©圖蟲

看來不僅時尚是個圈,口味也是一個圈。這點同樣印證在茶館上。

成都民諺:“頭上晴天少,眼前茶館多。” 小孩子看長輩泡茶館,多半不解,寧願多看兩集動畫片,多打一會遊戲,結果長大了,終究也愛上茶館。而且年輕人一下場,花樣就更多了:

穿漢服在竹瓦間體驗點茶,配提拉米蘇,這是中西結合派的;在中醫館把脈,醫生現場配藥煎煮,做中藥奶茶,這是假裝養生派的;在文殊院茶園,點上檀香,一邊抄經一邊喝茶,這大約禪修摸魚派的。

漢服愛好者正在錦裏遊園 | ©紅星新聞記者 王效

從前看張恨水寫《蓉行雜感》,感嘆:“蓉城人士之上茶館,其需要有勝於油鹽小菜與米和煤者”,還多多少少覺得誇張,來了才知是實寫。我甚至懷疑,成都人民每年消耗掉的茶葉能填滿馬裏亞納海溝。

茶館從早到晚,椅子上都有人,三教九流,南來北往。見朋友、談事、看書、相親……簡直是個微型社會。坐下來飲一盞,汗忽地發出來,整個人馬上放空,好像連骨頭都鬆了。各人對着那盞茶,便有天地人和,有杯中乾坤,壺裏日月。

茶館老闆邊聽音樂邊悠閒炫技 | ©視覺中國

在其他地方講一寸光陰一寸金,在成都則不必,隨遇而安是這裏的主調。想做的事沒成?莫得法嘛,路邊蛋烘糕要兩個,一個加肉鬆奶油,一個加土豆絲。隨便喫喫,日子照樣不壞。

社會發展太快,今日少年憂心明日老,唯有用無關時代的東西寥加對抗。“在上班和上進之間,選擇上香”、“鬆弛感”等表達背後,是對心靈棲居地的渴望。

有時候,年輕人的某些心病,或許還得用老藥方來醫。

“少不入川,老不出蜀”,這話不知出自何人,也不知是打哪個朝代起的。

小時候聽到總不太高興,心想,既不許去四川,又不準出四川,怎麼條條框框這麼多?但可以肯定的是,古人也很認同這個說法。

竹枝詞剛誇完成都,下一句立刻提醒“醉來忘卻家山道,勸君莫作‘錦城’遊”。似乎是覺得成都這樣的安樂窩,容易令人沉溺,不思進取。

成都東郊記憶 | ©視覺中國

歷史上,成都好像總是在國難中擔任着承平之地的責任。古有唐時玄宗因戰亂奔蜀,近有抗戰時大批學者內遷,都選擇在成都平原積蓄力量,休養生息。

流沙河先生用“溫柔鄉”比喻成都,將其和銷魂奪魄的趙合德相比,其物產豐饒固然是原因之一,但最重要的,還是這裏能夠“鎮痛”,能給予苦痛的人一點空間來喘息。

成都東門市井 | ©視覺中國

成都人的閒適很有名氣,總都有種不慌不忙的從容。走路不急,工作不急,事情做不做也不急。網上有個段子——“房子着火我拍照”,形容成都人不能再恰當。那裏老輩子見面,會互相招呼:“耶,還沒死啊”,有種看淡生死的順其自然。

能安天命,不是因爲成都人的生活一帆風順。紀曉嵐的“富貴悠閒,歲時燕集”是真,蘇軾的“蜀人衣食常苦艱”也是真。成都人將工作的艱辛用遊樂中和掉了,他們是待生活如遊戲,而遊戲亦如生活。

茶香中氤氳的慢時光 | ©視覺中國

“重慶崽兒砣子硬,成都妹子嘴巴狡。”成都人的調笑功夫非常講究,且絕不糊弄了事。壓力也好,苦難也好,全都從鮮活的四川話上滑過去。天大的事情也要先刺上兩句,反正他們是絕不肯苦大仇深地揹包袱的。

擺“龍門陣”“散談資”,蜀人文史厚重,所以連俗語也考究。歷史上,四川文人“好文譏刺”是出了名的,有司馬相如、李白、三蘇、楊慎、李調元等全明星陣容爲證。

九天樓、寶光寺和成都草堂 | ©視覺中國

到了近代也是一樣,成都作家李劼人在《暴風雨前》借田伯行之口,將成都人善於自嘲和他嘲的一面抖了個底掉。

"你不懂成都人的風趣嗎?比如說,他恨你這個人,並不老老實實地罵你,他會說你的俏皮話,會造你的謠言,會給你取個歪號來採兒你。這歪號,越是無中生有,才越覺得把你採夠了,大家也才越高興。這歪號於是乎就成了你生時的尊稱,死後的諡法,一字之褒,一言之貶,雖有孝子賢孫,亦無能爲力焉!"

熊貓已經成爲了四川人生活的一部分 | ©視覺中國

成都人起綽號,無論是達官貴人還是平頭百姓,都要拿來調侃,而且往往極精準辛辣。像是叫張獻忠爲“張屠夫”,曾國藩爲“曾剃頭”,一段歷史全在綽號內,微言大義。而對着親近的人,也要一口一個“龜兒子”“瓜娃子”。又貶又贊,嫌是愛罵是親。

這種骨子裏的幽默感,熨平了生活溝溝坎坎的荒誕與折磨。既然命運不可被左右,毋寧顧好自己生活——嘴的兩個功能,說與喫,都不能辜負。

巷子裏的油滷幹拌串串 | ©圖蟲

天南地北,成都人都能“因地制宜”,做出美食。

李劼人在巴黎留學時,從吉普賽人那買花生來燻兔肉,直接憑着廚藝成了留學圈中的“大師傅”。他最忠實的兩位食客,一位是同出四川的常玉,另一位竟是江蘇人徐悲鴻。碰到要去盧浮宮畫畫的日子,這兩位大畫家聽說李劼人掌勺,乾脆畫筆一扔,喫飯要緊!

後來李劼人回國,開了家叫“小雅軒”的餐館,每週換菜單,入饌全是時令蔬菜,是川菜的初代頂流。(部分菜色有:肝炒綠豆芽、嫩苜蓿炒雞片、鮮蘑菇燉羊雜、鮑魚燉雞……難怪鹹鮮口的徐悲鴻也愛喫。)

成都美食五花八門,有極強的包容性 | ©視覺中國

川菜的好菜色多有不辣的,隨和包容。湖廣入川和川廚出川,帶來了烹飪技法的多樣性,一些川菜裏中,隱約有魯菜淮揚菜的影子。

家常圓子湯,表面粗粗的,不是閩南魚丸的光滑。肉泥上漿的時候加點醬油,湯中是西紅柿和豆芽,入口脆嫩,有清新的醬香。還有八九十年代常見的白油豆腐,實在絕,可惜如今是不大容易喫到了。

成都糯米餈粑 | ©圖蟲

川菜本質上是平民菜,講究百菜百味,調和各個需求。火鍋能風靡全國,恰恰因爲其不是滿漢全席那樣的宮廷大菜,貧富老少咸宜,沒有傲氣。

生活不止一條道路,在成都,來自五湖四海的人可以一起喫,一起玩笑,一起舒舒服服地飲碧潭飄雪。無論身份,不分長幼。成都人愛這樣的小日子,對豪氣干雲的大圖景興趣寥寥。偃鼠飲河,不過滿腹,生活安逸要緊。

成都路邊攤 | ©視覺中國

流沙河老先生晚年著《芙蓉秋夢》,記錄成都歷史,提及四川軍閥間的“二劉之戰”:侄子劉湘與幺叔劉文輝都想在四川稱王,最終劉湘獲勝,成了“四川王”。

這位軍閥劉湘,簡直集齊了上文的所有標籤。他最愛豆花飯,每餐標配豆瓣醬;本人不跳舞,但家中非設西式舞廳;癡迷川劇,卻最早在四川引進電影放映機;哪怕權勢顯赫,依舊是個“耙耳朵”......在他“川人治川”的決策下,四川對各種外部矛盾的態度,稱得上“抽着煙望着天,舒服一天算一天”。

成都天府廣場,數風流人物,還看今朝 | ©視覺中國

可是1937年抗日戰爭爆發,劉湘出師未捷身先死,遺囑通電全國:“抗戰到底,始終不渝,即敵軍一日不退出國境,川軍則一日誓不還鄉!”蓉城老幼,一時皆蓄勢待發。這才引出:三千草鞋死守滕縣,百萬川人義赴國難。

所以,即便少年入川,老年出蜀,又有什麼要緊呢?人生貴得適志,而川人有志。

編輯/Tasia

文/許鵬宇

圖/圖蟲、視覺中國

長期徵稿

後臺私信“投稿”獲取聯繫方式

社羣添加

旅先森VX:LLxs0515

相關推薦

相關推薦

-

這纔是中年男人該有的樣子:衣不緊、褲不短、發不長,帥氣又有型

-

成都:中國最抽象的“賴城”

-

60歲比爾蓋茨前妻,約會小12歲男友甜蜜!離婚分5500億穿LV不裝了

-

“堅持運動”對外貌的改變有多大?看這3組對比圖:年輕10歲不止

-

中年女人不管差不差錢,最好別穿這3種“鞋”,看着廉價、沒品位

-

同樣45歲左右,看了李湘,再看李小璐:才懂“堅持運動”的重要性

-

被“三木母女”這10套夏季穿搭圈粉了,優雅又高級,照着穿絕了

-

川普垂涎已久的世界第一大島,到底什麼樣?

-

等你老了,最好遠離這3種“老年色”,多穿另外3種更高級有氣質

-

劉強東騎電驢送外賣,章澤天逛藝術展,結婚10年畫風差異有多大?

-

今年最火的“薩洛蒙、鬼塚虎”,高級又舒適,簡直碾壓nike、阿迪

-

別再抱怨自己沒衣服穿了,薇婭8套不重樣春裝,照搬可以美一整季