本文參考歷史資料結合個人觀點進行撰寫,文末已標註相關文獻來源。

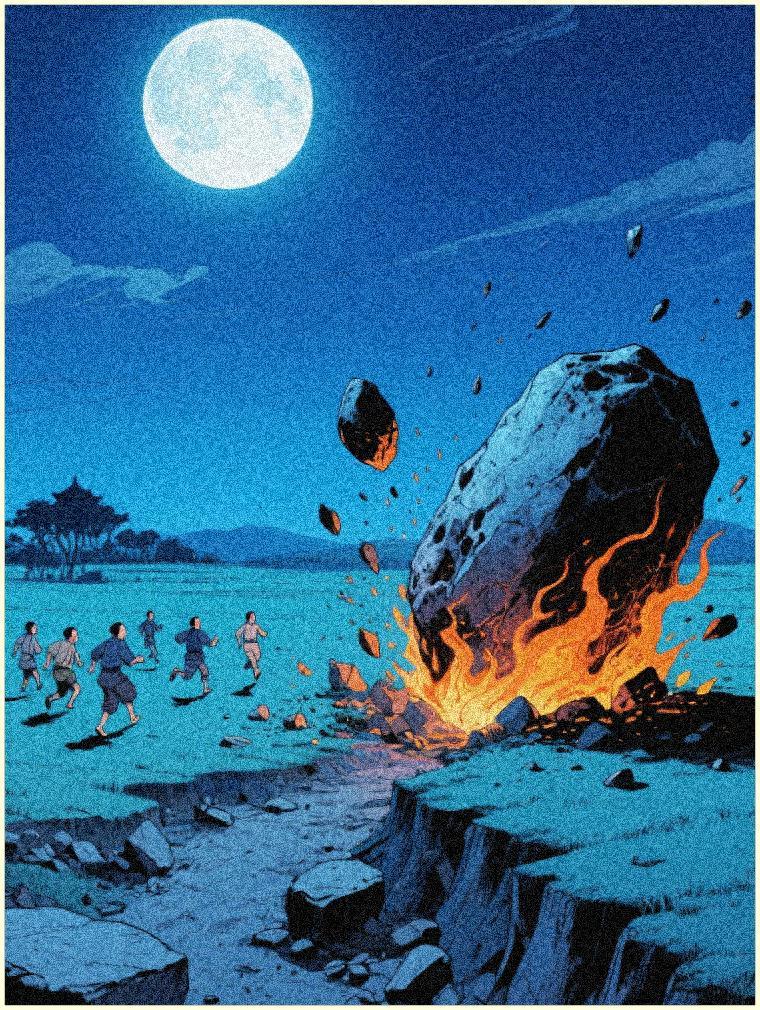

(天降隕石)

秦始皇三十六年,公元前221年,有一顆隕石,墜落在了東郡。

東郡,很大的一片區域,包括今天的河南東部,山東西部,治所在今天的河南濮陽。

您要說具體這塊隕石落在了什麼地方,那不知道,只知道是在東郡境內。

在一個平常的夜晚,原本是星斗鋪滿,銀河如練,可天際深處卻傳來一陣隆隆巨響。

這聲音,由遠到近,越來越大,緊接着是一道奪目刺眼的光芒從天空劃過。

我們知道這古時沒有電子光源,到了晚上,無非就是點燈點火,要麼就是月光,如果沒有月亮,那普通老百姓哪兒捨得整晚點燈,所以秦朝的晚上,肯定很黑。

想一下,黑咕隆咚的,這麼一道亮光從天上劃過,那簡直是照夜如晝,老百姓還以爲天亮了呢。

但是,這還不只是光,而是一顆紅彤彤的大火球,它急速的向大地俯衝而來,紅光中還帶幽藍和橘色的巨大彗尾。

火球是翻滾咆哮,所到之處,空氣被壓縮,發出尖銳的鳴叫,大地隨之震顫。

最後,是一聲撼天動地的巨響,大火球砸落在東郡的土地上,撞擊的瞬間,泥土被掀開,樹木被折斷,煙塵遮天蔽日...

而所有目睹了這一幕的人,無論是深夜還在勞作的農夫,無論是倚門望天的老叟,還是家裏的精壯男丁,看到這一幕,那都是魂飛魄散,匍匐在地,您別說當時的老百姓了,就算是作者目睹此情此景,作者也得嚇尿了。

一段時間之後,塵埃落地,東郡的老百姓們發現,在火球撞擊的中心,出現了一個深坑,而在坑內,靜靜的躺着一塊十分巨大,且不規則,通體黝黑,散發着灼熱餘溫的石頭。

同時,從坑裏瀰漫出來的,是刺鼻的硫磺氣息。

當時這隕石撞地球,那都趕上天崩地裂了,東郡百姓們大都拖家帶口趕緊逃走,但是說出來您都不信,還真有那個好事兒的,跑到隕石坑附近去圍觀,甚至還有膽子大的,下到坑裏去一探究竟。

而在這批人裏,有一個黔首,就是普通百姓,他趁機在隕石上刻下了一行字,什麼字呢?

是“始皇帝死而地分”。

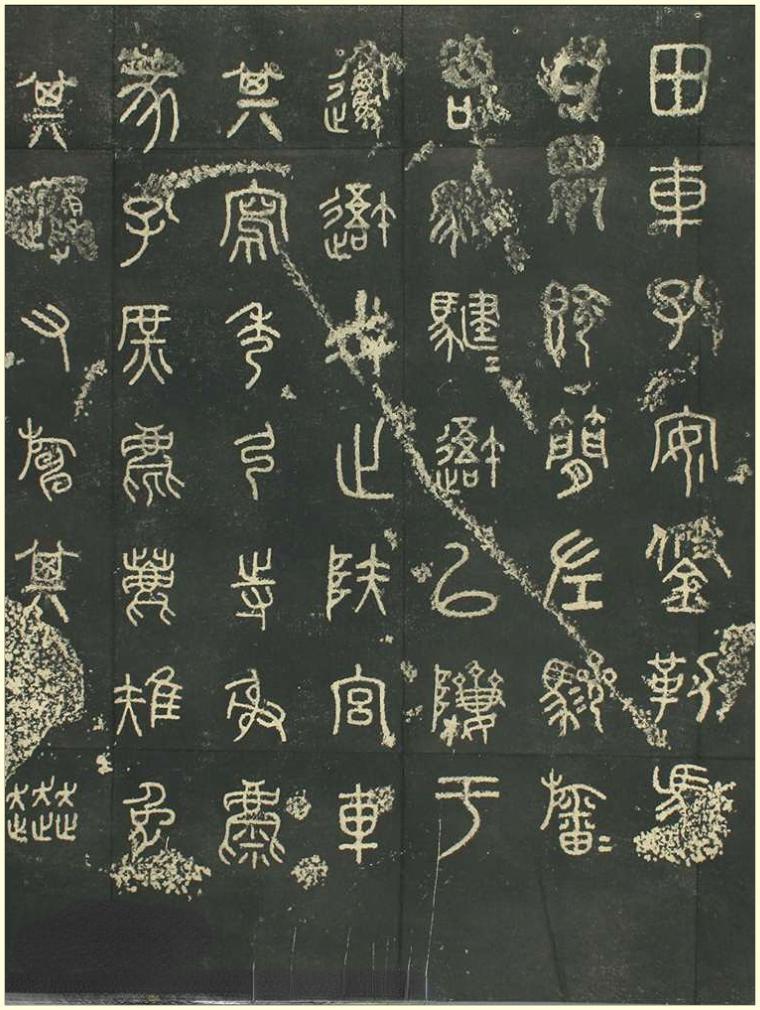

(秦代刻石)

這不是作者編故事啊,確有此事:

《史記·秦始皇本紀》:三十六年,熒惑守心。有墜星下東郡,至地爲石,黔首或刻其石曰“始皇帝死而地分”。

這個事情,很快就被秦始皇嬴政給知道了,皇帝是相當的紅溫破防。

皇帝的生氣,在於,在天降隕石之前,秦朝已經發生了熒惑守心事件。

熒惑,就是火星。

古代人在觀測天象的時候,經常發現,火星很不安分,它從不固定的在一個地方待着,有時候往前走,有時候往後走,給人的感覺就像是一團飄忽不定的火,讓人很疑惑,所以叫做熒惑。

那麼古人又認爲,熒惑不是好東西,打仗啊,死人啊,鬧饑荒啊,天下大亂啊,都是熒惑在作祟。

守心裏邊的這個心,指的是心宿。

天空中有一塊小地方,叫做天蠍座,天蠍座裏邊有個心宿二,非常的亮。

這個心宿二啊,不一般,通常被人們認爲是天意的象徵,是國家命運所繫之地,是老天爺發號施令的地方,是十分神聖的。

我們剛纔說,火星總是一天到晚四處跑,有時候他就會跑到心宿二附近,而且到了心宿二附近之後,它就不走了,短則幾天,長則個把月,那麼古人就把這種現象叫做熒惑守心。

這熒惑守心,是大凶之兆,代表災禍要降臨到皇帝和國家的頭上了,有可能是皇帝要死了,朝廷要出大亂子了,還有可能是要打仗了,要鬧饑荒了,反正熒惑守心的狀況出現之後,秦始皇的心情很不好,皇帝認爲,這種天象明顯是衝着他來的。

結果,這熒惑守心的事情還沒結束,東郡又出現了隕石,出現了隕石還不算,上邊還被人給刻字了。

始皇帝死而地分,意思再明顯不過了,是說只要你秦始皇駕崩了,你的秦國就會四分五裂。

如此叛逆,如此反動的言論,始皇帝不能忍,於是他立刻就派人奔赴東郡調查,要把這個刻字的人給揪出來。

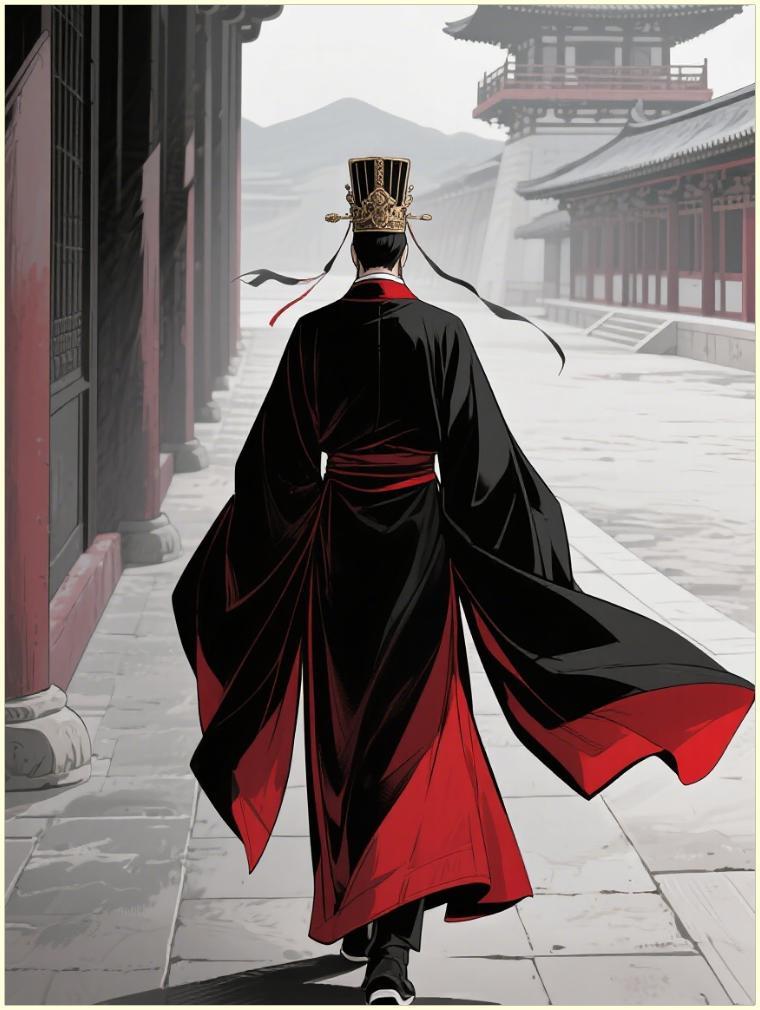

(大秦帝王)

這事兒,說實話很難辦,最主要是當時沒有監控,隕石落下的前後,東郡大亂,大家慌忙躲避,逃竄還來不及呢,又有誰會注意,是誰在隕石上刻了字呢?

負責此事的官員們是絞盡腦汁,一頓調查一頓找,是毫無頭緒,毫無進展,始皇帝惱羞成怒,乾脆下令把隕石附近的東郡百姓全都殺掉了。

春天的時候熒惑守心,夏天的時候鬧出隕石這事兒,結果秋天也不消停。

也是在這一年,秋日,始皇帝在外頭巡遊,皇帝的車隊嘛,非常的氣派,高大神駿的御馬拉着皇帝的金根車,車旁是手持長戟,身着玄甲的武士,圍繞着皇帝馬車的,是如汪洋大海一般的屬車隊伍,就是跟着皇帝一起巡遊的文武百官,以及更多的士兵持戈執戟,排成森嚴的隊列行進。

我們的漢高祖劉邦同志,他就曾經目睹過秦始皇的一次巡遊,並且在目睹了之後,他被震驚了,連連感嘆道:

《史記·高祖本紀》:嗟乎,大丈夫當如此也!

可以說,始皇帝巡遊的排場,那一定是相當之大,相當壯觀的。

車隊走着走着,突然,從路中間跳出一個人,這人不是刺客,不是要刺殺始皇帝,而是手持玉璧,啊,這是來送禮來了。

這人十分恭敬,把手裏的玉璧交給了車隊前的皇帝的使者,使者把玉璧接過來,正等着這人再說兩句吉祥話,討要個賞賜什麼的,沒成想這人突然大喊:

《史記·卷六》:今年祖龍死!

祖龍,神話中的龍族祖先,在這個語境裏,特指始皇帝本人。

也就是說,這個來獻寶的人,他是假意獻寶,實際上是想要借這個機會來辱罵始皇帝。

使者聽他罵人,十分震驚,這膽子太大了,這不是誹謗君王,謀逆之言麼?使者立刻呼喊士兵把他拿住。

但是這位老兄,身法非常快,話剛說完,他就鑽到兩旁的人羣中,消失不見了。

看得出來,百姓好像對始皇帝沒有太多的好感,有些人鋌而走險跑到隕石上去刻讖語,有些人更是以命相搏衝撞巡遊的隊伍,只是爲了在始皇帝面前表達自己的不滿,似乎,天下苦秦久矣。

的確,在秦朝統一之後,始皇帝就頻繁的大興土木,當然我們說,修長城也好,修靈渠也好,其實這些工程從長遠角度來看,都是利國利民的事情,但是因爲工程浩大,用的人太多,生產力必然會遭到嚴重破壞,生產力一被破壞,經濟就會出問題,據說始皇帝執政晚期,民間物價飛漲,一石米竟然就要賣一千六百錢。

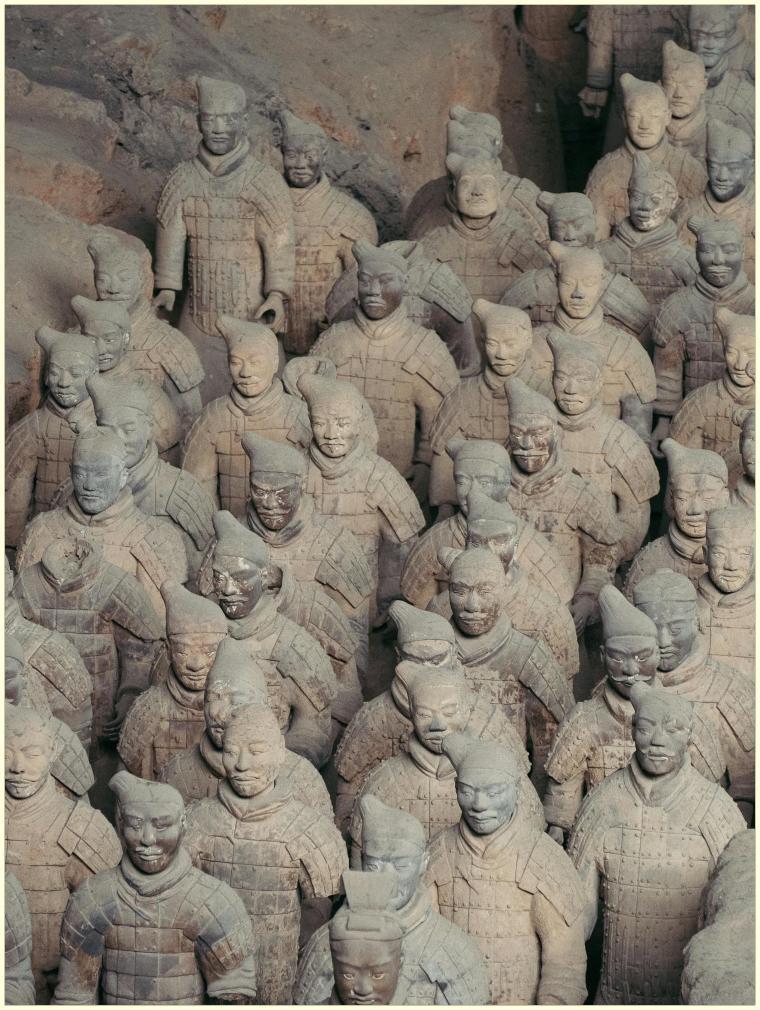

(兵馬俑)

歷朝歷代都說始皇帝十分殘暴,說他修建阿房宮,驪山墓,說他焚書坑儒,實際上始皇帝焚的書,大部分在皇宮都有副本,不是說燒掉了就沒有了,至於坑儒士,太史公記載的很明白,是“悉召文學方術士甚衆”,意思是,始皇帝當時坑殺的,是術士而不是儒士,但是這些術士,他們也“皆誦法孔子”,說白了他們既是術士,也是儒士,那麼據此來說,坑儒確有其實。

至於阿房宮,近兩年考古上有很大發現,最大的發現就是其實這宮啊,還沒來得及建成,始皇帝就駕崩了,所以只有一個地基。

那很多讀者說,既然只有地基,那就不能算大興土木了。

實則不然,因爲雖然阿房宮沒建成,但是爲了修建阿房宮,前期的準備工作可都是已經做下去了,民夫也招募了,材料準備了,石頭啊,木材啊,都從全國各地往咸陽運,這同樣是勞民傷財,花費巨大的。

何況,雖然阿房宮沒蓋,可是別的宮殿沒少蓋,在咸陽周圍建造的宮殿,足有二百七十座,而且還只多不少,而且這些宮殿還有配套的甬道,這又不知道花了多少錢了。

事實上,史家,史官,他們有自己的價值觀,有他們的學派背景,比如儒家天然的對法家秦政持批評態度,乃至於個人經歷,甚至寫史者的好惡,比如太史公,因爲他個人的遭遇,他對他所記錄下來的古代帝王,基本都是持批評態度的,而後世的評價往往基於當時的價值觀和需求,漢朝爲了證明自己取代秦朝的合法性,必然要強調秦的暴政和失道,如果我們只認可這種說法,那始皇帝自然就是暴君。

作爲封建時代的第一位君主,始皇帝的功業是宏大的,開創性的,但是,他實現功業的手段,是殘酷的,代價是巨大的,秦朝的興盛和滅亡,都落在了始皇帝一個人的身上,這種強烈的矛盾性,就會使得任何單一緯度的評價,比如說他完全好,或者完全不好,都會顯得過於片面。

那麼,如果想要全面,立體的瞭解始皇帝,瞭解秦朝的滅亡,推薦您閱讀羅三洋老師的力作《失敗的勝利》。

爲什麼取代六國的是秦?爲什麼秦朝眨眼間就崩潰?

爲什麼秦朝的統治,老百姓他不接受,但是秦朝的制度卻能傳承下來?

答案,就在此書之中。

這書啊,寫的非常不錯,首先是通俗易懂,十分流暢,不像那些大部頭的專著那麼難啃,讀起來就像小說一樣,非常的輕鬆。

其次,本書深入淺出,夾敘夾議,十分有趣,生動,歷史事件,歷史人物躍然紙上,可以讓你讀有所獲的同時,還不感覺枯燥。

最後,羅三樣老師寫的非常的全面,系統性強,還很注重細節,更有很多我們在平時的有關秦朝的書籍裏看不到的一些新觀點,非常的不錯,歡迎品讀哦!

參考資料:

史記新本校勘. 辛德勇.廣西師範大學出版社.2017

陳錦格.秦朝中央官制和地方行政制度.炎黃地理,2025

李禹階.秦統一前後的制度演變與天下治理思想探析.中國社會科學院大學學報,2025

吳濤.西漢關中民衆對秦朝的情感認同——以司馬遷爲例.安陽師範學院學報,2024