直到今天,在中東地區的反美遊行中,還有人舉着薩達姆的照片。

算起來,這位強人領袖已經死了快20年了。他的國家經歷了漫長的內戰、重建,現在正在恢復穩定。

對於薩達姆的一生,各方的評價是複雜的。

總體來說,西方人嘴裏的薩達姆是魔王,而阿拉伯人對他的評價比較溫和,在他去世後,其風評不斷變好。

當年喊着“戰爭狂”的各國人民,現在也稱薩達姆是反美領袖,是民族的英雄。對他被美國俘虜、審判、處決的過程,各種陰謀論不斷。

流傳最廣的說法是:薩達姆在被審判的三年裏,曾長期遭受美軍的虐待。

因爲伊拉克戰爭期間,美軍確實有虐俘的醜聞,所以薩達姆被虐待的新聞有不少人相信。

當時,甚至還有照片流出,顯示薩達姆被脫光衣服,在內褲上插着美國國旗。對於一個反美獨裁者來說,這無疑是最大的侮辱。

但也有人否認這些新聞和圖片,因爲官方的證據顯示,薩達姆在被俘期間是普通囚犯待遇。他的喫喝正常,也沒有被虐待,畢竟聯合國人權代表在監獄監督着。

那麼2003年兵敗後,薩達姆是怎麼被俘的?薩達姆有沒有被虐待?爲什麼他的風評在變好?

【一】

薩達姆猝不及防,伊拉克被蕩平

當2003年3月的炮火撕裂巴格達的天空時,薩達姆・侯賽因仍未完全意識到,他的幾十萬大軍會頃刻間瓦解。

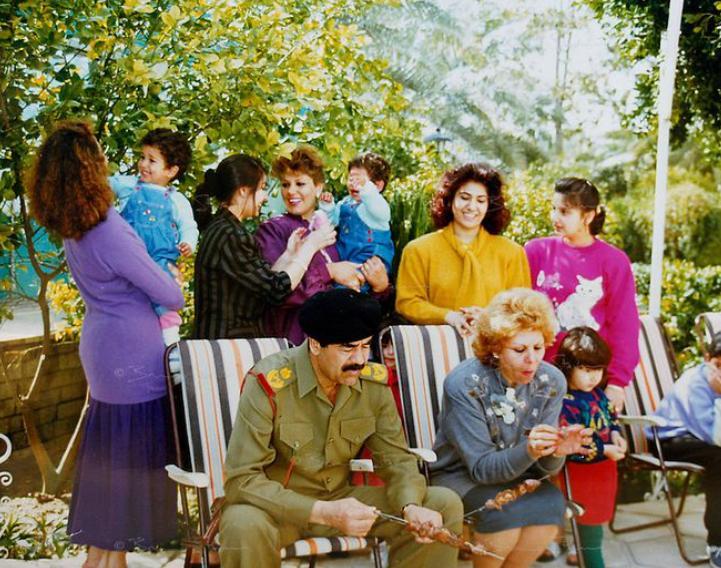

這個曾被稱爲“中東第一強人”的政治家,執掌伊拉克政權長達二十餘年。他將國家推向石油經濟的繁榮頂峯,甚至一度讓伊拉克以“世界第三軍事強國”揚名世界。

然而,當美軍的裝甲集羣配合空軍碾過邊境線時,號稱20萬之衆的伊拉克陸軍卻呈潰敗態勢,短短數週內便喪失了抵抗的能力。

在戰爭爆發的第五天,薩達姆的長女拉加德走進父親的房間時,看到的仍是那個語調鏗鏘的統治者。

“伊拉克絕對不會失敗!巴格達也絕不可能陷落!”

他用慣常的堅定口吻安慰着女兒,彷彿眼前的潰敗只是戰術問題。

但現實的殘酷,很快擊碎了這種自信。

4月8日,當美軍裝甲部隊開進巴格達郊區時,這位鐵腕領袖望着窗外潰敗的軍隊,終於精神崩潰,下令高管和親人趕緊逃亡。

這種從自信到崩潰的轉變,折射出薩達姆政權的深層危機。

儘管他在戰前準備了三十處藏身地點,從封閉式公寓到荒野地窖應有盡有,甚至將十億美金的儲備金分散藏匿,但他卻未能預料到人心的渙散。

當他命令兒子烏代和庫賽分頭逃亡時,這個曾以家族統治爲根基的政權,已然分崩離析。

伊拉克崩潰後,薩達姆將妻女送往約旦避難,自己卻堅持留守伊拉克。

在他看來,“伊拉克統治者”必須與國土共存亡,這種近乎偏執的國家象徵意識,最終將他引向了註定的末路。

家鄉提克里特的丘陵間,隱藏着薩達姆精心構建的逃亡網絡。

這位深諳權謀之術的領袖,造了三十處形態各異的藏身點,如同蛛網般散佈在老家周邊,構成了他對抗美軍搜捕的最後屏障。

在巴格達陷落後的數月裏,他如同蟄伏的猛獸,在不同的據點間輾轉遷徙。他從不敢在同一處停留超過三天,後期甚至演變爲每四小時更換一次藏身地。

這種高度戒備的狀態,逐漸摧垮了他的生理極限。

【二】

落入美軍手中,薩達姆被審3年

據記載,薩達姆的保鏢因連續駕車轉移而崩潰,某次險些在公路上發生意外。

薩達姆本人也從那個西裝革履的政治領袖,蛻變爲一個蓬頭垢面的流亡者,他藏匿在不足五平方米的地窖中,依靠最簡陋的物資維持生存。

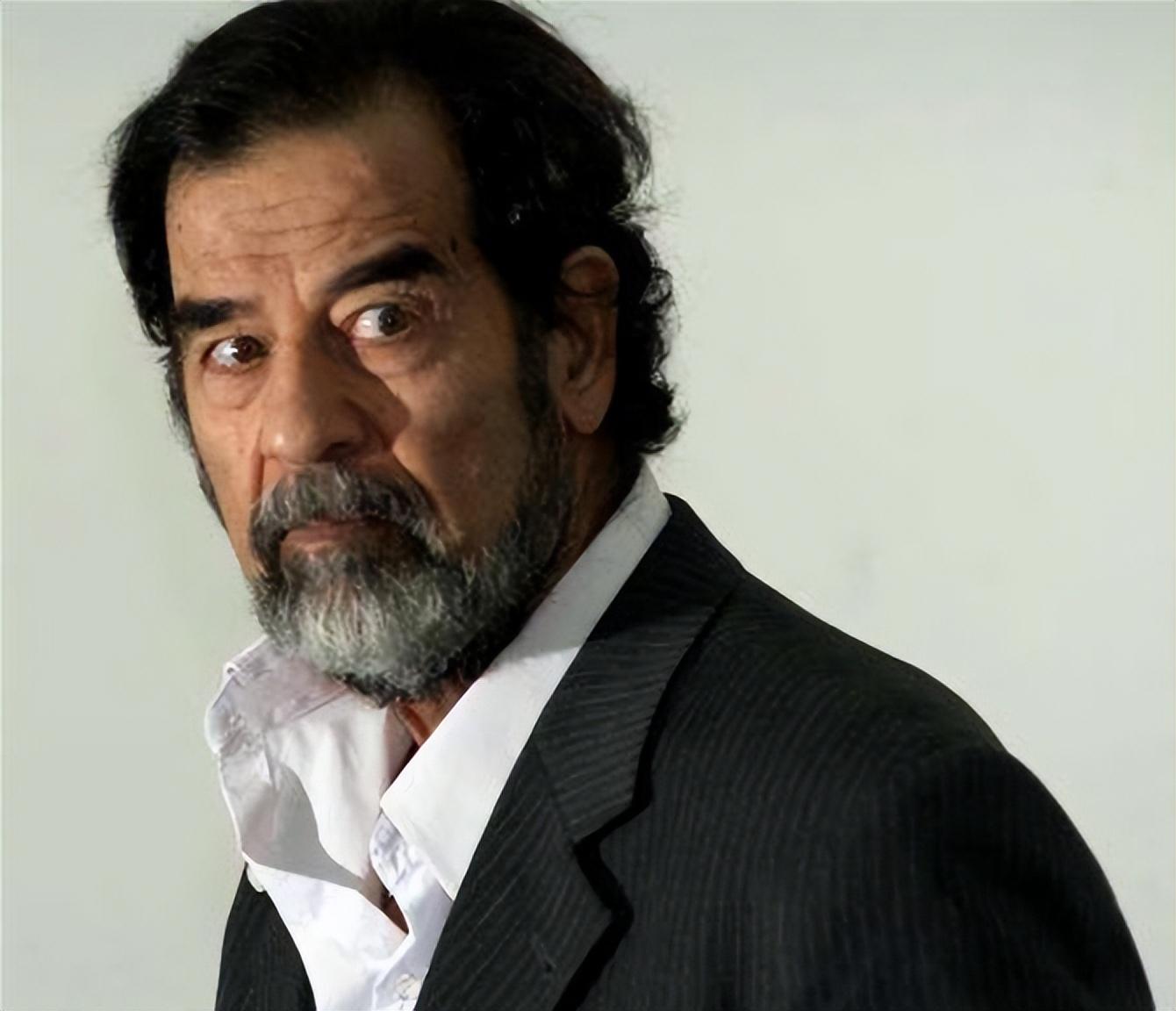

當薩達姆被俘時,他的模樣讓世界震驚——這種形象的劇變,不僅是個人命運的轉折,更象徵着一個時代的落幕.

美軍士兵用DNA檢測確認他的身份時,那個曾經在阿拉伯世界呼風喚雨的強人,已然淪爲階下囚。

而薩達姆被捕時刻的細節,尤爲耐人尋味——儘管手中握有武器,薩達姆卻沒有選擇反抗或自殺,而是舉手投降並聲稱“願意進行談判”。

這一行爲引發了巨大爭議,他的支持者認爲這是“背叛國家”的懦弱表現,而反對者則視其爲“獨裁者”求生本能的暴露。

但從另一個角度看,這種選擇暗含着他對“政治博弈”的最後執念。

即使淪爲囚徒,他仍試圖以“伊拉克總統”的身份進行談判,延續其政治生命的可能性。

根據傳說,在被俘後,薩達姆在監獄裏受到刑訊逼供,美軍逼迫他交代財富下落,以及反抗組織的潛伏地點。

阿布格萊布監獄的囚室裏,薩達姆迎來了比戰爭更殘酷的折磨。美軍並未將他視爲戰俘,而是施以系統性的刑訊逼供,水刑成爲每日的“必修課”。

當蒙着毛巾的頭顱被按進水池時,窒息感與瀕死體驗反覆摧殘着他的身體,美軍試圖以此逼問所謂的“國家機密”。

剝奪睡眠的酷刑,則從精神層面瓦解他的意志,任何試圖閉眼休息的舉動都會被刺耳的噪音打斷,日復一日的失眠讓他變得遲鈍而痛苦。

更具侮辱性的折磨,在於尊嚴的踐踏。

美軍將他扒得只剩底褲,並在上面插上美國國旗,這張照片通過媒體傳遍世界,徹底摧毀了他作爲國家象徵的最後光環。

這種精神酷刑的殘酷性,遠超肉體折磨。

當一個統治者的形象以如此屈辱的方式呈現在國民面前時,其政治合法性的崩塌已無可挽回。

而這些手段的使用,也暴露了所謂“文明國家”在對待戰俘時的雙重標準。

在長達三年的囚禁中,薩達姆經歷的不僅是身體的摧殘,更是一場精心設計的政治絞殺。

審判過程尤爲凸顯這種傾向性。

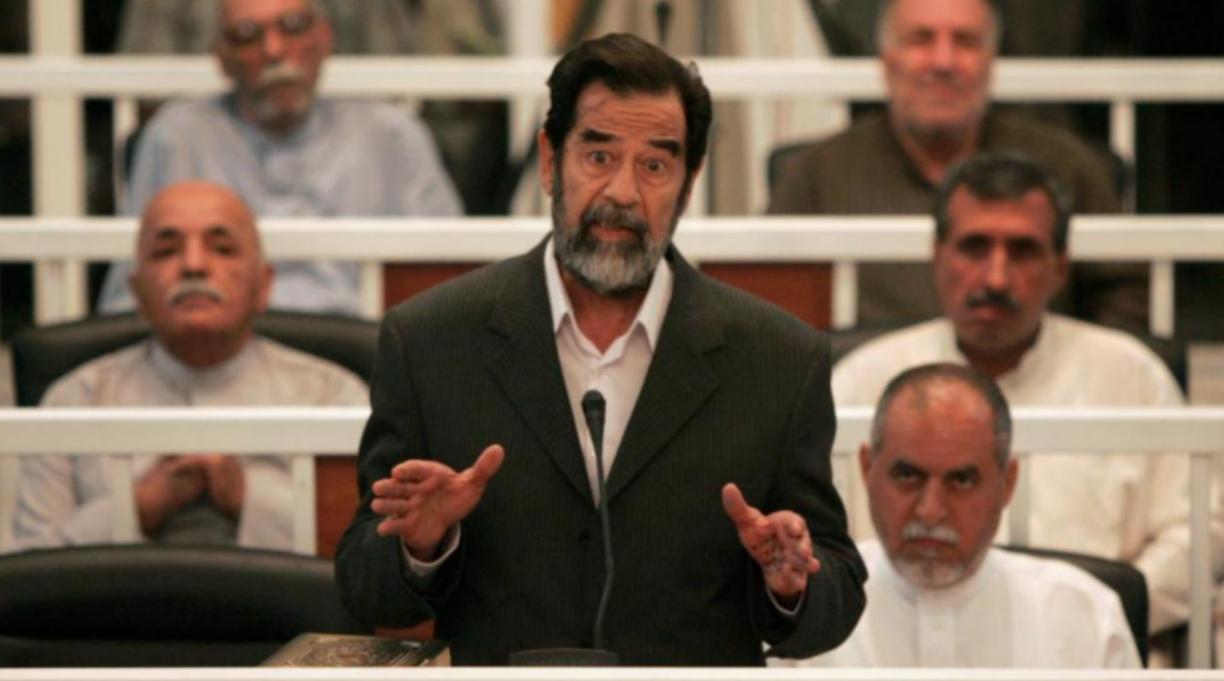

美軍刻意挑選與薩達姆有宿怨的庫爾德人擔任法官,從程序正義層面就埋下了偏見的種子。然而即便身處絕境,這位昔日的權謀大師仍展現出驚人的辯論天賦。

當檢察官指控他爲“獨裁者”時,他反問道:“倘若我真的是獨裁者,爲什麼這個人還要求跟我見面呢?”

這種巧妙的反問直指指控的邏輯漏洞,揭示出“獨裁”標籤背後的政治操弄。

【三】

獨裁者之死,人民自有公論

2006年的開齋節,伊拉克的盛大節日,薩達姆被送上了絞刑架。

這個刻意選擇的日期充滿了政治隱喻——美軍試圖通過在最具民族象徵意義的節日執行死刑,徹底割裂薩達姆與伊拉克人民的精神聯繫。

當繩索套上脖頸的那一刻,這個統治伊拉克三十餘年的強人,其生命走向了終點。

薩達姆死後,他生前受到虐待的新聞立刻傳開,聯合國、阿拉伯國家都在找美國要證據。

但聯合國人權組織表示,薩達姆被俘期間,都享受人權組織保護,喫伊斯蘭教食物,享有充足的睡眠。那些被虐待的新聞,是反抗者編造的,照片則是美國的好事者擺拍。

新聞雖是假的,但他在法庭上留下的質問,卻成爲懸在歷史天平上的沉重砝碼:“我在位時強姦犯都在監獄裏,現在的罪犯又在哪裏?”

這句反問,擊中了戰後伊拉克的現實困境——當美軍以“民主自由”之名推翻薩達姆政權後,這個國家並未迎來預期的和平繁榮,反而陷入持續的戰亂與動盪。

曾經支持美軍的民衆逐漸發現,他們換來的“自由”,伴隨着流離失所與安全缺失,除了政治口號外一無所有。

這種現實與承諾的巨大反差,讓越來越多人開始重新審視薩達姆的功過。

他的鐵腕統治伴隨着專制與鎮壓,但也維持了國家的基本穩定,而所謂的“美式民主改造”卻將國家拖入了分裂的深淵。

薩達姆的結局不僅是個人命運的悲劇,更是一場地緣政治博弈的縮影。

後來,伊拉克戰爭耗費了美國7千多億美元軍費,卻未能實現“控制中東”的戰略目標,反而陷入戰爭泥潭。

而這場戰爭的根源,即薩達姆推動的石油美元結算體系改革,則揭示了經濟霸權與軍事幹預之間的隱祕聯繫。

當他試圖挑戰美元的石油定價權時,就已然觸犯了美國的核心利益,所謂的“反恐戰爭”與“民主輸出”,不過是掩蓋經濟掠奪本質的華麗外衣。

站在二十年後的今天回望,薩達姆的末路呈現出更爲複雜的歷史面相。

他既是鐵腕統治的獨裁者,也是抵抗外部霸權的象徵;他的政權充滿爭議,卻也在特定歷史時期維繫了國家的完整。

而美軍在伊拉克的所作所爲,則暴露了強權政治的雙重標準——當人權成爲軍事幹預的藉口,當司法審判淪爲政治報復的工具,所謂的“文明”與“正義”便失去了其應有的意義。

薩達姆被絞死的那一刻,絞架上懸掛的不僅是一個人的生命,更是一個時代的道德困境與歷史謎團。