二戰結束後,日德兩國都經歷了一段時間的“佔領軍”時期,即盟軍佔領當地,重建政府。

在這一時期,德國的納粹被徹底清算,掃進歷史垃圾堆。但日本不同,日本的一些軍國主義政客雖然短暫入獄,後來卻都被釋放,回到政府。

美國人走後,日本政治被這些政客家族把控着,所以日本一直掩飾戰爭罪,沒有對二戰暴行深刻謝罪。

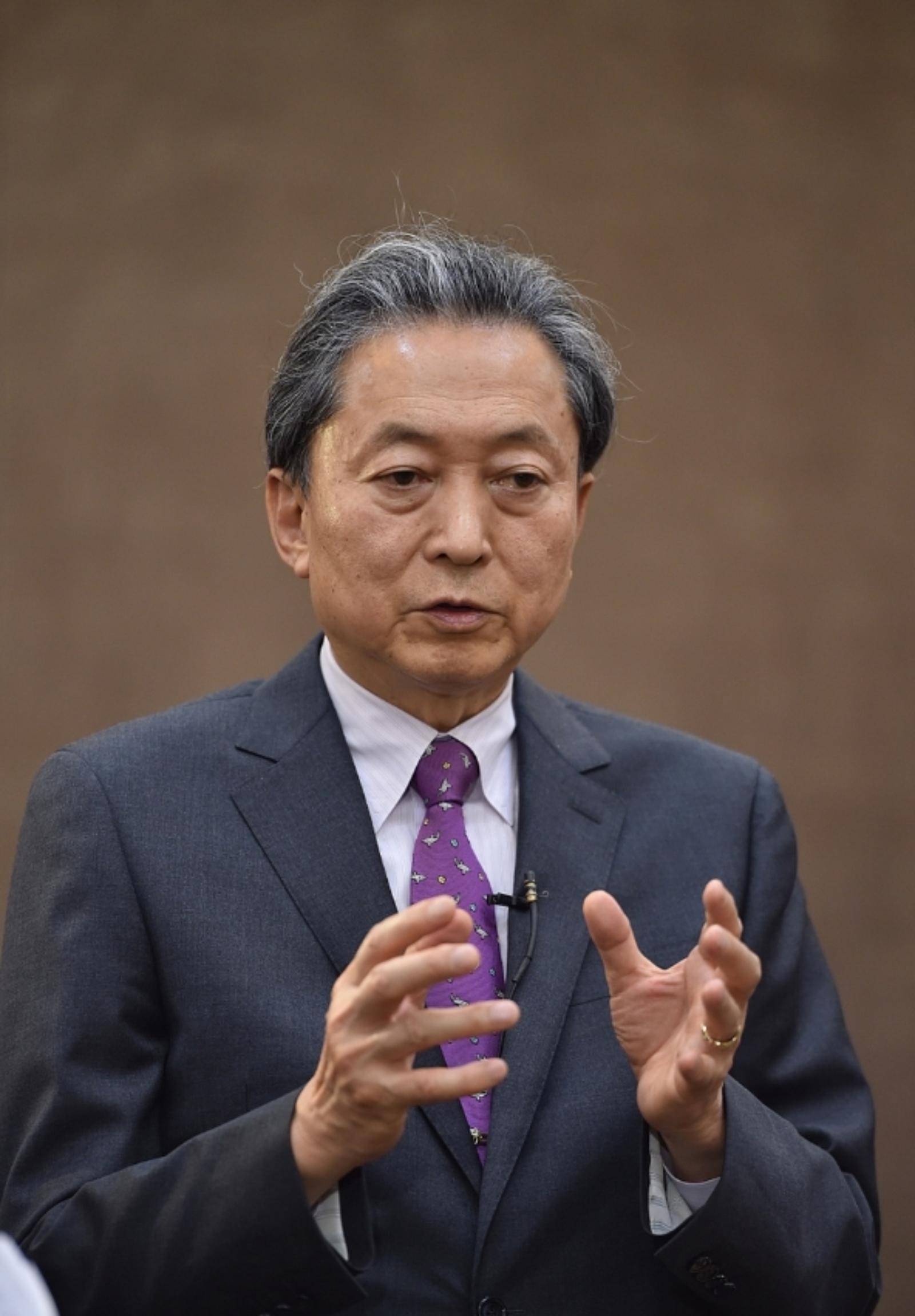

但日本政客裏也有另類,鳩山家族就是反省二戰,對華友好的先鋒。其後人鳩山由紀夫,官至日本首相,曾在中韓進行謝罪旅行。

鳩山由紀夫在2009年擔任首相,一年後辭職。

隨後他來到中國、韓國旅行,曾參觀南京大屠殺紀念館,向中國民衆道歉。因爲此舉,他被日本右翼媒體斥爲“恥辱”,是日本的叛徒。

但鳩山不改本色,2015年,他前往韓國首都首爾,在日本殖民時代的監獄外下跪,向無辜犧牲者謝罪。

這位政治家自稱秉持家族“和平主義”的思想,願意爲東亞團結犧牲一切。

那麼,鳩山家族是個怎樣的家族?鳩山由紀夫爲什麼前往中韓“謝罪”?他的行爲對日本有什麼影響?

【一】

鳩山家族:倡導和平的政治世家

1870年的東京港,一艘開往美國的郵輪,載着日本第一代留美學生鳩山和夫。

這位後來官至外務省“翻譯局局長”的年輕人未曾想到,他在1886年長崎事件中力主向清朝道歉賠償的舉動,會爲家族埋下百年對華友好的基因。

當清朝水兵與日本浪人在長崎街頭髮生流血衝突時,時任外務省官員的鳩山和夫以“非戰”理念促成外交調停,最終讓日本政府首次向中國正式道歉。

這一選擇,在明治維新擴張思潮中顯得格格不入,卻成爲鳩山家族“友愛”家訓的雛形。

他因此獲得清朝授予的雙龍寶星勳章,這枚勳章至今仍陳列在鳩山家族紀念館中,見證着早期中日外交史上罕見的理性時刻。

半個世紀後,鳩山和夫的孫子鳩山一郎,在議會對東條英機拍案而起。

1941年的日本國會,當多數議員爲侵略戰爭搖旗吶喊時,這位法學博士出身的政客站在議席上駁斥:“所謂‘共榮’不過是軍事獨裁的遮羞布。”

因反對太平洋戰爭辭職的鳩山一郎,在1954年成爲日本首相後,立即推動中日民間貿易協定簽署。

他在首相官邸接待中國代表團時曾說:“戰爭讓兩國人民流血,現在該用絲綢和茶葉連接彼此。”

這種超越時代的認知,讓鳩山一郎成爲戰後首位破冰中日關係的日本首相。他任內不顧右翼勢力阻撓,批准日本商船開通至中國的航線,爲1972年中日邦交正常化奠定了民間基礎。

儘管他的任期因突發疾病,在1959年戛然而止,卻爲兒子鳩山威一郎埋下了推動《中日和平友好條約》的種子。

作爲“大藏省”高級官員的鳩山威一郎,在1978年中日談判中扮演了關鍵角色。

面對右翼“道歉等於背叛”的叫囂,他在國會聽證會上拿出祖父與李鴻章的往來文書複印件,並陳詞:

“1886年,我們能爲一場衝突道歉,1978年,爲何不能爲一場侵略戰爭反省?”

這種基於家族記憶的堅持,最終促成條約簽署,也讓日本政府首次以法律形式確認對侵華戰爭的反省。

此外,任內還推動日本政府放寬對中國留學生的限制,1983年首批500名中國公費留學生抵達東京時,鳩山威一郎親自在機場致辭:“知識的交流不應被歷史隔閡阻斷。”

正因如此,當鳩山威一郎於1993年去世時,中國外交部罕見地以“中日友好事業的守護者”致哀。

【二】

對華致歉,鳩山被批“叛徒”

2009年8月30日的東京街頭,民主黨支持者揮舞着“變革”旗幟湧入國會廣場。

當鳩山由紀夫在衆議院宣佈“將把普天間基地遷出沖繩”時,這個老牌政客或許沒料到,這句競選口號會成爲政治生涯的滑鐵盧。

作爲鳩山家族第四代從政者,他帶着“友愛政治”的理想入主首相官邸,卻一頭撞進美日軍事同盟的鐵幕之中。

實際上,沖繩普天間基地自1945年美軍佔領以來,一直因噪音污染和安全隱患引發當地民衆強烈抗議。鳩山在競選時承諾“還衝繩和平”,迅速贏得全國65%的支持率。

可是在2009年底,在奧巴馬訪日的談判桌上,美國國防部長蓋茨將文件摔在桌上:

“普天間基地是太平洋安全的基石,沒有商量餘地。”

鳩山團隊試圖提出“遷往沖繩縣外”的折中方案,卻被美方以“破壞美日同盟”爲由否決。

美國國務院甚至公開施壓,稱“日本首相的承諾必須兌現”,但這裏的“兌現”並非指遷出基地,而是放棄搬遷。

2010年5月,鳩山不得不宣佈“放棄搬遷承諾”,這導致民意支持率從65%暴跌至12%。在辭職記者會上,他盯着臺下記者說:“我輸給了現實,但沒輸掉良知。”

這句帶着理想主義悲壯的獨白,成爲日本戰後最短命首相的註腳——執政僅358天,卻留下了“敢與美國說不”的爭議標籤。

他離任時,沖繩民衆聚集在首裏城遺址前焚燒其畫像,而東京知識分子卻發起“鳩山勇氣獎”,這種撕裂的民意恰是日本政治生態的縮影。

這種爭議,在他退出政壇後愈發尖銳。

在2013年“南京大屠殺紀念館”的參觀現場,鳩山夫婦在“萬人坑”遺址前駐足時,館長朱成山指着一組骸骨照片說:“這些都是平民。”

鳩山突然轉身對隨行記者鞠躬:“我以個人名義,爲日本軍隊的暴行謝罪。”這段被《讀賣新聞》稱爲“叛國行爲”的畫面,在日本國內引發軒然大波。

不久後,右翼團體“新日本民族派”在鳩山老家北海道發起抗議集會,稱其“玷污國家榮譽”,而中韓媒體則將他與勃蘭特並稱爲“國家良知”。

這種評價的兩極分化,揭示了日本政壇在歷史認知上的分裂。

2015年8月12日,在首爾西大門監獄遺址,68歲的鳩山由紀夫在高溫中脫下西裝,雙膝跪在“抗日烈士紀念碑”前。

這個距離日本投降紀念日僅3天的舉動,讓現場的韓國記者震驚得忘記了按動快門。畢竟自1945年以來,從未有日本前首相如此正式的禮儀謝罪。

要知道,西大門監獄曾是日軍關押朝鮮抗日誌士的場所,尹奉吉等烈士在此被處決。

當鳩山額頭觸地的瞬間,旁邊的倖存者遺屬突然痛哭失聲,而東京的《產經新聞》卻以“作秀”爲題報道此事,稱其“背叛國家利益”。

更具諷刺意味的是,同日,日本內閣官房長官公開表示“對歷史的解讀應多樣化”,間接否定了鳩山的謝罪行爲。

但這種“背叛”的指控,在鳩山看來恰是家族使命的延續。

【三】

政治可以妥協,良知無法平靜

2013年,鳩山由紀夫在清華大學演講時,曾展示祖父鳩山一郎的日記:“1937年12月,東京盛傳‘南京大捷’,而我收到的前線報告卻是‘不分軍民的屠殺’。”

這段從未公開的史料,成爲他南京之行的註釋。

在紀念館的留言簿上,他用毛筆寫下“友愛”二字,旁邊標註着:“這是祖父留下的遺產,不應被戰爭玷污。”

2018年,他出資在東京建立“鳩山和平紀念館”,專門設立“東亞戰爭受害者”展區。館中展出包括中國“慰安婦”證言、韓國勞工檔案等史料,成爲日本國內少數公開反省戰爭責任的民間場館。

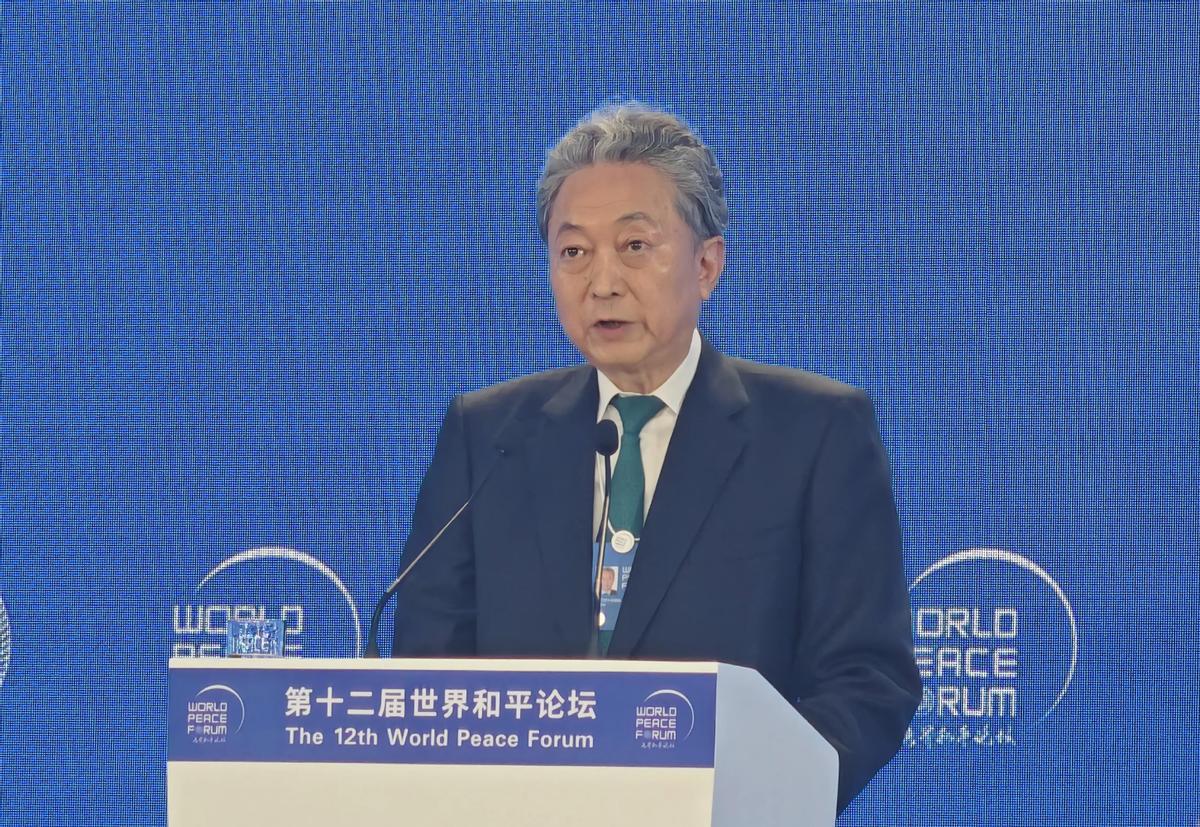

與安倍晉三“侵略定義未定論”的態度形成鮮明對比,鳩山在2023年的一次訪談中直言:“日本政府現在做的,是用‘價值觀外交’掩蓋歷史罪責。”

當岸田文雄稱中國爲“秩序破壞者”時,鳩山由紀夫則在社交媒體曬出1972年中日邦交正常化時的照片:

“那時我們談的是‘世代友好’,現在卻跟着美國喊‘中國威脅’,這不是背叛是什麼?”

這種持續的批判,讓他在日本國內被貼上“親中派”標籤,卻在中韓收穫“良知政治家”的聲譽。

2024年,他因“長期推動東亞和平”獲頒韓國“世宗和平獎”,成爲首位獲此殊榮的日本政治家。

當鳩山在2022年出版《我的反戰軌跡》時,書中披露的一組數據令人唏噓——日本每年有超過300所學校拒絕教授南京大屠殺,而德國將納粹集中營參觀列爲必修課。

這種教育鴻溝下,鳩山的個人懺悔顯得尤爲珍貴。

他不是在進行政治表演,而是以家族百年的外交記憶,對抗整個國家的歷史健忘症。

2023年,鳩山在東京大學演講時展示了一組對比照片——1945年廣島廢墟與2023年福島核災區,並對媒體指出:

“戰爭與核災難都是人類愚蠢的產物,日本應該最懂和平的可貴。”

在中日邦交正常化50週年的節點,鳩山在東京舉辦“和平與反省”展覽。展廳中央,祖父鳩山一郎的議會發言稿與他2015年的謝罪視頻並置播放。

當年輕參觀者問“爲何要堅持道歉”時,他指着牆上的中日友好條約文本說:

“因爲這是用鮮血換來的智慧,忘記它,就會重蹈覆轍。”

這個在日本政壇被視爲“異類”的老人,用一生踐行着家族的古老家訓:在戰爭與和平的十字路口,選擇做一個面向未來的“逆行者”。

他常對身邊人說:“政治可以妥協,但良知不能。”

參考資料:

1.《日本前首相鳩山由紀夫訪問侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館》佚名

2.《由日本前首相鳩山由紀夫下跪想到的》綜文