大家都知道,原子彈這玩意兒威力大得嚇人,爆炸後不光把城市炸成廢墟,還留下輻射,讓人覺得那裏幾百年都住不了人。可廣島和長崎被炸後,現在卻成了熱鬧的大城市,人口上百萬,這事兒聽起來挺矛盾的。其實,這裏面有科學道理,也有歷史背景,得一步步說清楚。

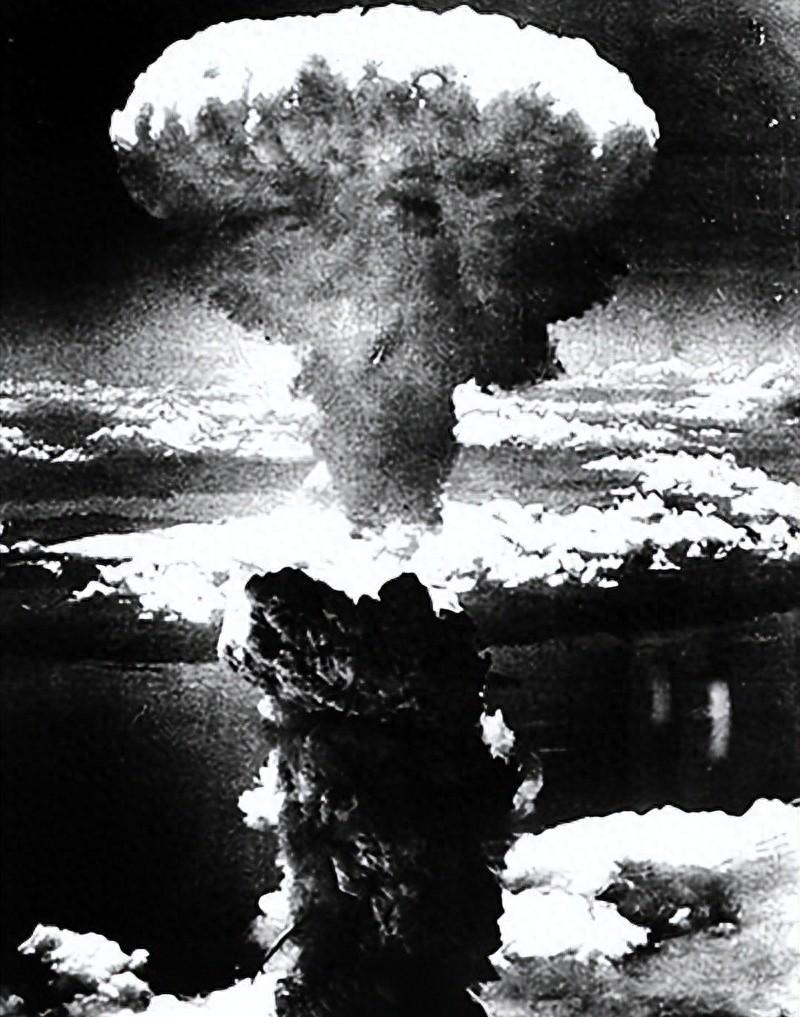

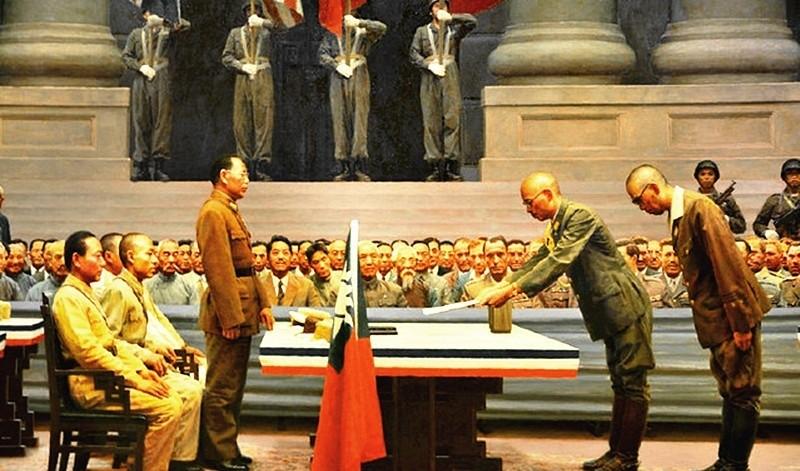

先說說背景。二戰快結束時,日本還在死扛,美國爲了逼他們投降,決定用原子彈。1945年8月6日,第一顆扔在廣島,8月9日第二顆扔在長崎。這兩顆彈分別是鈾彈和鈈彈,美國當時是唯一有這技術的國家。日本之前偷襲珍珠港,讓美國人氣壞了,加上想盡快結束戰爭,就這麼幹了。爆炸造成直接死亡十幾萬人,後續因爲傷病和輻射又死了不少。但日本天皇很快就宣佈投降,戰爭結束了。

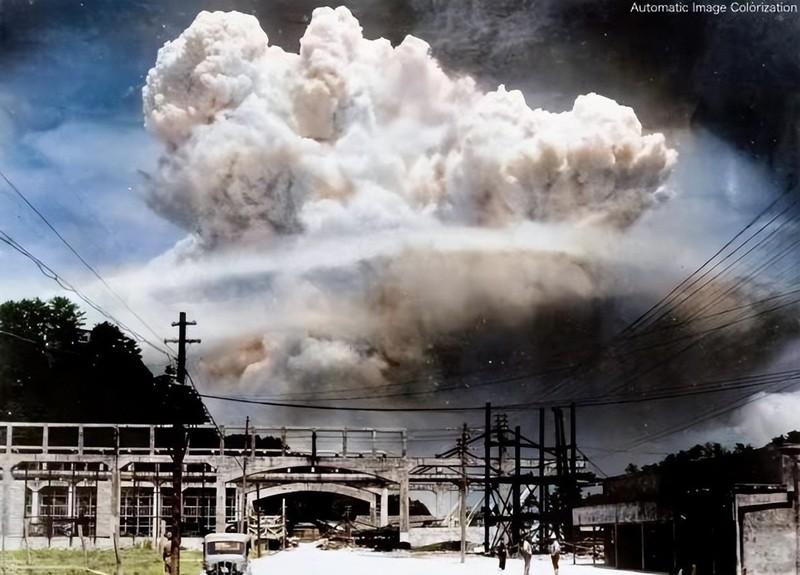

現在很多人以爲原子彈爆炸後,輻射會持續上百年,讓土地寸草不生。其實不是這樣。輻射分幾種,有即時輻射,比如爆炸時的伽馬射線和中子射線,這些在幾秒內就釋放完了,對遠處影響小。還有殘留輻射,就是爆炸產物留在地上慢慢衰變。廣島和長崎的彈是在高空爆的,大概500-600米上空,所以火球沒直接碰地面,很多裂變碎片被氣流帶到高空散開了,地面沉積的放射性物質少得多。相比之下,像切爾諾貝利核事故,反應堆在地上熔融,噴出大量污染物,輻射劑量是廣島長崎的幾百倍,那地方到現在還封着。

具體說輻射衰減。原子彈用的是鈾235和鈈239,這些物質裂變後產生的東西半衰期不長。比如碘131半衰期8天,銫137是30年,但廣島長崎的總輻射量本來就小。爆炸後頭幾個月,輻射水平掉得很快,到1945年底,很多地方已經接近自然背景輻射了。自然背景輻射到處都有,比如喫香蕉、坐飛機,都會接觸點。科學家測過,廣島爆炸後一年,中心區輻射是背景的幾倍,但幾年後就正常了。長崎也差不多,因爲地形是山谷,部分污染物被雨水衝到海里,進一步稀釋了。

網上有些說法誇張,說被炸後100年不能住人,這多半是誤傳。早期媒體或傳聞把核輻射想得太持久了,其實取決於爆炸方式和物質量。廣島彈當量1.5萬噸TNT,長崎2.1萬噸,而現代核彈大得多,輻射也更復雜。但當時的兩顆,設計簡單,沒加額外放射性東西來製造“髒彈”效果。美國軍方後來公佈數據,證實殘留輻射沒那麼持久。國際原子能機構也研究過,結論是這些地方安全居住的。

重建過程也關鍵。日本戰後窮,但國土小,丟不起這兩個城市。1945年投降後,美國佔領軍幫忙穩定,還提供援助。居民開始清理廢墟,政府鼓勵移民,發展工業。廣島原來是軍港,長崎有船廠,戰後轉民用,吸引工人。1949年,廣島建了和平紀念公園,長崎也類似,當旅遊點。人口從爆炸後的幾萬,1950年漲到幾十萬,現在廣島超百萬,長崎四十多萬。醫療方面,日本1957年出法律,援助被爆者,免費治病,跟蹤健康。到現在,被爆者平均壽命跟全國差不多,雖然癌症率高點,但整體可控。

想想爲什麼會有“100年不能住”的說法。可能來自早期核試驗或事故報道。比如1954年比基尼環礁氫彈試驗,輻射污染島嶼,幾十年後還測到高水平。或者福島2011年核泄漏,海嘯引發,污染物入海,周邊疏散了好幾年。但廣島長崎不同,爆炸是單一事件,沒持續泄漏。專家說,原子彈的輻射主要是即時殺傷,殘留部分通過自然衰變和環境擴散很快就低了。聯合國報告顯示,這些城市土壤和水現在輻射正常,蔬菜魚類安全。

日本政府和國際組織監測數據很透明。每年公佈輻射水平,居民戴劑量計檢查。旅遊業發達,來的人多,沒聽說大規模健康問題。當然,歷史教訓在那,反核運動強。廣島長崎每年8月紀念,呼籲銷燬核武器。日本憲法禁止核武,這跟被炸經歷直接相關。

再說點科學細節。輻射單位是西弗,爆炸中心當時上千西弗,致命。但一公里外就降到幾西弗,致癌風險增但不一定死。長期暴露低劑量輻射,身體有修復機制。研究顯示,被爆者後代遺傳影響小,沒明顯畸形增多。這打破了早期恐懼。相比,切爾諾貝利周邊野生動物繁殖,但人類不宜住,因爲土壤銫鍶多,半衰期長。

美國投放原子彈的決策備受爭議。杜魯門總統批准,目的是節省美軍傷亡,估計侵日本土戰死百萬。但也有人說這是報復或威懾蘇聯。保羅·蒂貝茨是廣島投彈飛行員,他後來退休,沒道歉,說是執行命令。歷史不該美化這種行爲,但事實是它結束了戰爭。

現在廣島是製造業中心,長崎造船業強。經濟好,生活水平高。年輕人不知道那段歷史,但學校教,博物館展出。全球核武國家多,大家明白這東西碰不得,除非萬不得已。

總的來說,這事兒告訴我們,核輻射不是神話,得看具體情況。廣島長崎能住人,是因爲爆炸特性、快速衰減和努力重建。別信網上的誇張傳聞,多看權威來源。希望世界和平,別再用這玩意兒了。