#頭號創作者激勵計劃#國人都知道,全面抗戰時期,日軍曾在1939到1942年間罕見地三次折戟於長沙城下,戰損超過11萬人,這才使日本放棄了征服華夏的決心。

然而,很多人不知道的是,就在日軍發動第一次長沙會戰的一年前,同樣是這片土地,這座千年古城已經在一夜之間化爲焦土,而點燃這場大火的並非日軍炮火,而是國民黨軍自己放的一把大火。

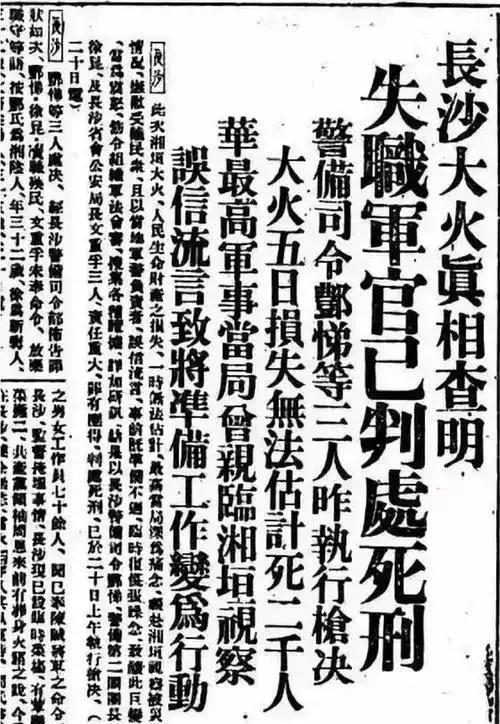

因爲一個字毀了一座國寶古城,連同一位國民黨元老爲此遭到撤職查辦,3位國民黨高官更是爲此掉了腦袋,這樣的錯誤古來罕見。

那麼,這場浩劫到底是怎麼一回事呢?

1938年秋,抗戰烽火席捲華中。10月25日武漢淪陷,50萬軍民如潮水般沿粵漢鐵路南撤。長沙這座原本30萬人口的省城,人口驟增至50餘萬。傷兵擠滿醫院,戰略物資堆積如山,連湘江水面都被逃難船隻遮蔽。作爲重慶最後屏障,長沙一旦失守,日軍即可溯江而上直搗西南大後方。

國民政府內部籠罩着失敗主義陰雲。汪精衛鼓吹“曲線救國”,德國大使暗中勸降,連蔣介石的案頭都堆滿求和方案。

軍事會議上,馮玉祥拍案疾呼:“絕不可存苟安之念!”但武漢會戰的教訓歷歷在目:因未徹底焚燬物資,日軍繳獲的糧彈足以裝備兩個師團。蔣介石痛定思痛,在日記中寫下:“寧爲玉碎,不爲瓦全。”

11月7日,侍從室第一處主任賀耀祖呈上密電:“九江失守前未行焦土,資敵甚巨。”蔣介石硃筆一揮,給湖南省主席張治中下達密令:“長沙如失陷,務將全城焚燬,望事前妥密準備,勿誤!”這道命令徹底改變了千年古城的命運。

11月12日,長沙城瀰漫着末日氣息。街頭到處刷着“焦土抗戰”標語,保安隊強徵車輛運載汽油,傷兵醫院飄散着血腥與腐臭。午後,一則流言引爆全城:“日軍運輸船三小時可達長沙!”百姓拖家帶口湧向湘江渡口,踩踏中哭喊震天。

更致命的是,警察局長文重孚竟擅自下令撤離消防隊,以致於當夜大火燃起時,全城消防栓早已乾涸。

與此同時,天心閣警備司令部內,參謀長許權握着最新戰報渾身冰涼。前線電報原文“日軍抵新牆河”,新牆河距長沙120公里,但譯電員卻漏譯將“牆”字變成“新河”,新河距市中心僅3公里,一字之差,讓軍官們誤判日軍已兵臨城下。

警備司令酆悌抓起電話請示張治中,線路卻始終佔線,這位省主席正按計劃宴請各界名流,表演着最後的平靜。

按照原定的計劃,焚城行動在混亂中啓動。根據張治中批准的《破壞長沙綱要細則》,本應有四重保險:省府命令、警備司令部手令、特定警報信號、天心閣火柱。但負責執行的警備二團團長徐昆,卻提前將100多個三人縱火小組散佈全城。

更荒唐的是,爲“節省時間”,士兵們早在孫中山誕辰紀念日遊行時,就向民房潑灑了汽油,此刻千年古城,已成巨型火把。

13日凌晨2點,南門外傷兵醫院突然騰起火光。值班參謀許權電詢前線總司令關麟徵,得知並無戰事後判定是意外失火。他急令警察局滅火,卻不知消防車早已灌滿汽油而非清水。火借風勢,直撲天心閣,這本是計劃中的舉火信號點。

“放火信號!”警備二團某班長嘶喊着將火把擲向澆透汽油的民房。二十四支縱火隊如瘟疫般蔓延,士兵們狂喊着“日軍來了!”把火種投向街巷。有百姓從睡夢中驚醒開門查看,迎面便是浸透汽油的棉團。

酆悌衝進火場怒吼:“誰讓你們放火?”士兵卻推開長官:“你管不着!我們奉徐團長命令!”此時全城電話中斷,張治中在寓所望見火光沖天,才知大禍臨頭。他急令副官:“速查縱火者,就地槍決!”

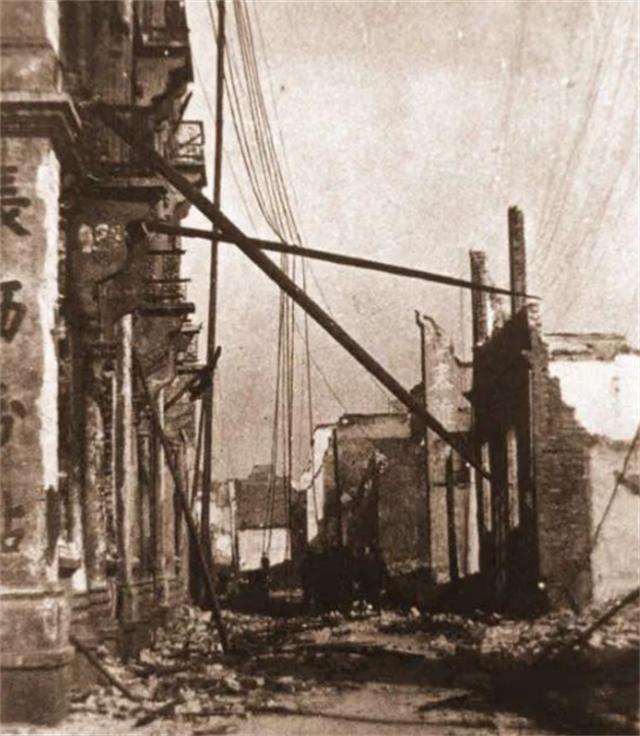

但烈焰已吞噬街道,燃燒的房梁如流星墜落,湘江水面映得血紅。逃難人羣在火牆中化作焦炭,防空洞內傳出烤肉的焦糊味,整整五天五夜,烈火將三千年楚漢名城燒成廢墟,僅餘湘雅醫院等幾棟洋樓孤聳焦土。

大火未熄,蔣介石已暴跳如雷。11月16日他親臨長沙,只見“黑暗悽慘。與辭修、文白等相見,黯然不知所言”。更諷刺的是,日軍此時正在新牆河以北休整,根本無意進攻,這場“焦土抗戰”竟燒了座空城!

事情發生後,陳誠主張嚴懲張治中:“此事繫有計劃之舉動,不能認爲無過!”但蔣介石在日記中寫道:“不能使文白政治生命斷送。”

爲平民憤,蔣介石設下軍法會審,審判長錢大鈞最初擬判:酆悌15年、徐昆12年、文重孚5年。然而當張治中趕來爲酆悌求情時,蔣介石卻用紅筆批示:“酆悌疏忽怠惰,殃及民衆,着即槍決。”

11月20日黎明,三位黃埔系軍官被押赴侯家塘刑場。酆悌仰天長嘆:“手無兵卒,僅負名義之責!”徐昆高喊冤枉:“我等皆奉上峯命令!”

文重孚苦笑無言,這位警察局長確未接到任何放火指令。槍響過後,張治中獲“革職留任”,而真正的決策者毫髮無傷。審判官錢大鈞逃離長沙前在日記中寫道:“此事令餘出面會審,實非所願。”

大火後的統計令人窒息:全城5.6萬棟建築焚燬90%,190家糧棧僅存12家,40家湘繡作坊全滅,楚怡工業學校等31所院校成廢墟。直接死亡人數統計懸殊,官方稱3000餘人,而目擊者郭沫若在《洪波曲》中描述湘江浮屍蔽江,實際或超3萬。

最痛心的是文化滅絕:春秋楚墓、漢代簡牘、唐代銅官窯、宋代嶽麓書院碑刻、明代王府...三千年文明積澱盡付一炬。長沙與斯大林格勒、廣島並列二戰損毀最重城市,卻少有人知這是自毀所致。

張治中在善後報告中辯稱:“是意外突變!”但周總理脫險後向中央彙報:“士兵持汽油棉花,先叫門喊避,遂即點火。”蔣介石最終在內部訓示中承認:“這不屬於個人錯誤,而是整個團體的失敗。”

軍法審判槍決酆悌等人時,蔣介石在日記裏寫:“皆爲黃埔學生,痛苦無已。”可他未寫的是:千年長沙的毀滅豈是三人之過?

當1942年薛嶽指揮第三次長沙會戰大捷,滿城歡慶的軍民踩着焦土載歌載舞,卻無人知曉,四年前那場焚城慘劇中,消防車裏灌滿的是汽油而非清水,點燃引信者穿着本國軍裝,而最致命的火種,早在抗戰前就已埋下:一個喪失民心的政權,終究會在自焚的火焰中化爲歷史的塵埃。

長沙灰燼裏深埋的定王臺漢磚,今仍沉默於五一廣場地下。它們見證過漢唐氣象,也銘記着1938年冬夜那荒誕而慘烈的人禍。當導遊向遊客指點“文夕大火紀念雕塑”時,總需解釋這文雅名稱背後的血腥,那是文明被體制之惡焚噬時,發出的最後悲鳴。