中日兩國的關係一直是東亞地區的一個重要話題,歷史遺留的恩怨加上當今社會的地緣政治博弈,讓這對鄰居之間的互動總是帶着點緊張的味道。一位日本軍事專家就曾拋出一個震動東亞的預測:若與中國發生軍事衝突,日本“最多能堅持一週”。

這個論斷在東京和北京的外交圈內激起波瀾,它既像危言聳聽的戰略恫嚇,又似基於冰冷數據的殘酷推演。當我們撥開歷史的迷霧,審視現實的力量天平,這一“聳人聽聞”的預測背後,隱藏着日本三大致命弱點的無情暴露。

歷史迴響:千年恩怨的現代投影

公元663年,朝鮮半島的白村江口,中日兩國曆史上第一次正式交鋒爆發。唐將劉仁軌以170艘戰船對陣日本千艘戰船,四戰皆捷,“焚其舟四百艘,煙焰漲天,海水皆赤”。這場慘敗讓日本退守本土,九百餘年不敢染指朝鮮半島。

戰敗後的日本開啓全面學習唐朝的進程,遣唐使團規模擴大兩三倍,全方位吸收唐朝的政治制度、建築文化和佛教思想。從戰爭到學習的轉折,日本戰敗後向對手學習,最終實現自身飛躍的模式,在歷史上反覆上演。

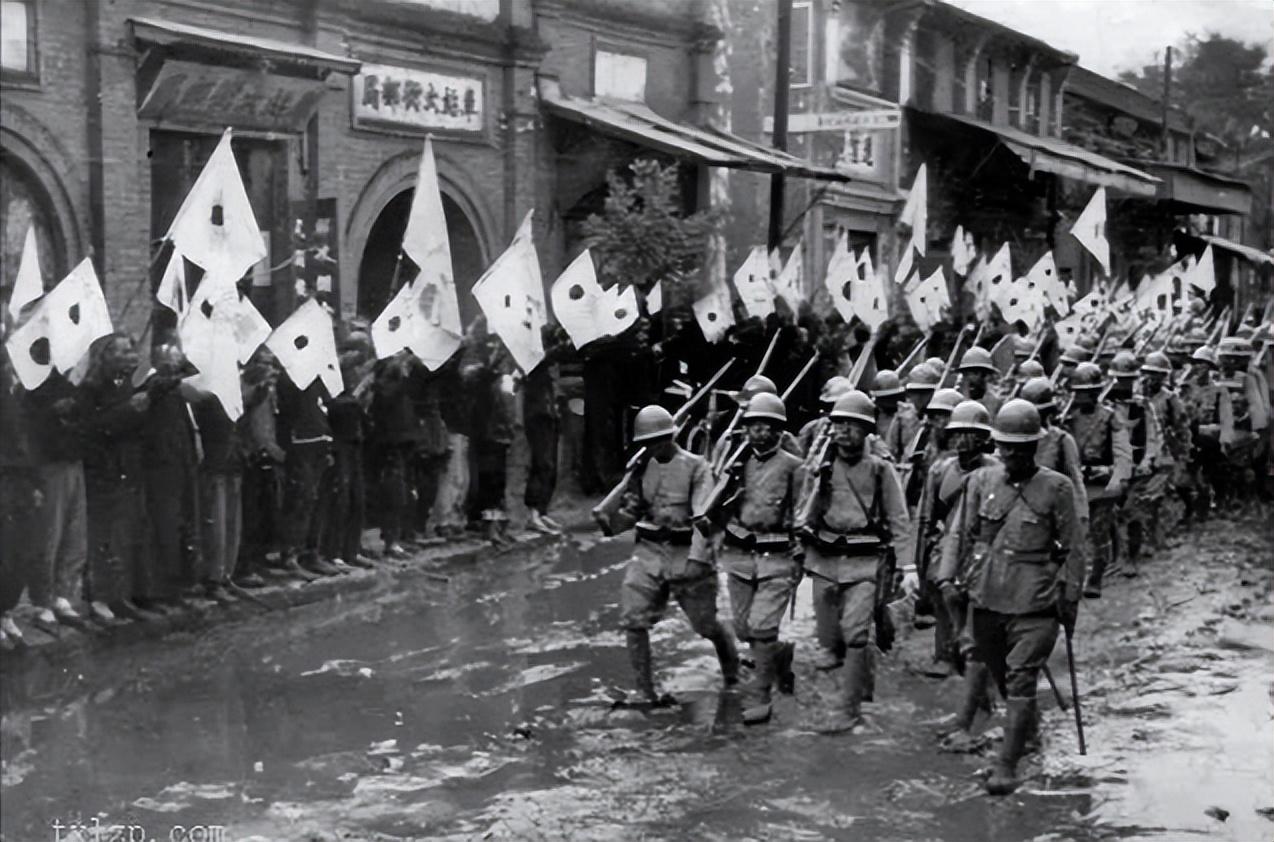

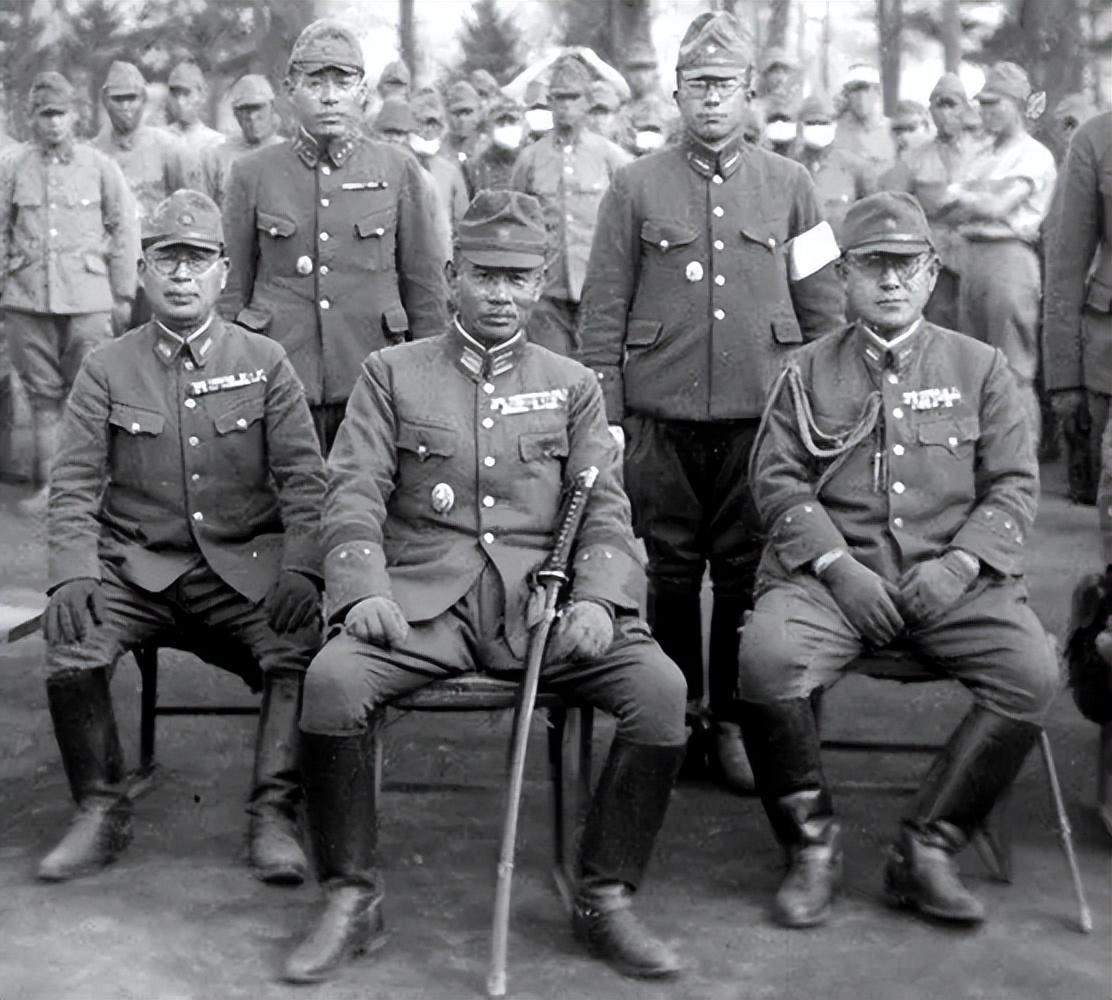

1894年,甲午戰爭的炮火擊碎了東亞傳統秩序。憑藉此役,日本一躍成爲亞洲霸主,而中國則陷入半殖民地深淵。1937年全面侵華戰爭,日本在南京等各地犯下罄竹難書的罪行,至今仍在國民情感中隱隱作痛。

直到今天,日本對當年犯下的罪行仍沒有明確的認錯態度,日本非營利組織“言論NPO”調查顯示,30歲以下日本青年僅12%視中國爲“友好國家”,而中國青年對日好感度也下降15個百分點。

東海危局:一觸即發的火藥桶

中日關係的結構性矛盾在東海聚焦爲釣魚島,這個不到5平方公里的無人島礁。2012年日本政府實施“國有化”後,中國海警船常態化巡航打破了日本實際控制的局面。

2025年的東海,已成爲全球軍事密度最高的海域之一。日本《防衛白皮書》聲稱中國在臺海和南海的軍事活動構成“前所未有的戰略挑戰”,特別指責中國“單方面改變現狀”。這種指責忽略了中日建交時日方對“一箇中國原則”的承認,反而暴露其戰略焦慮。

致命天平:軍事力量的無情對比

現代戰爭的勝負早已在戰前力量對比中埋下伏筆。日本自衛隊現役約25萬人,面對中國解放軍200萬現役軍力及100萬預備役的壓倒性優勢,人數差距達八倍之多。

海軍戰力對比更爲懸殊:

- 中國:三艘航母(福建艦、山東艦、遼寧艦)、055型萬噸驅逐艦組成的350艘艦艇

- 日本:50萬噸總噸位,幾艘“出雲”級準航母支撐的海上力量

空中力量同樣呈現代際落差。中國空軍擁有超過3000架戰機,其中包括200多架殲-20隱形戰機;日本航空自衛隊僅300架戰機,老舊的F-15J與不足150架的F-35A混合編隊。一旦開戰,制空權可能在“幾分鐘內”易主。

日本的地理環境成爲戰略死穴。這個四面環海的島國沒有戰略縱深,95%的石油和天然氣依賴進口。中國東風系列導彈可精準打擊運輸船隊,而東風-17高超音速導彈能在30分鐘內摧毀日本沿海軍事基地。

橫須賀軍港、沖繩美軍基地、九州航空基地,這些關鍵設施在中國火箭軍的瞄準鏡中,如同待宰的羔羊。

七日推演:戰爭時鐘的滴答聲

日本專家說“最多堅持一週”,這話不是憑空來的。雖然沒有具體報告公開,但從軍力對比看,這個判斷有一定道理,如果真的動真格的,中國一週內確有可能結束戰鬥:

第一天:中國火箭軍數百枚導彈撕裂長空,飽和攻擊覆蓋日本雷達站、空軍基地和導彈陣地。同時,殲-20機羣突入日本防空識別區,與日本F-15J機隊爆發空戰。

第三天:宮古海峽被中國潛艇封鎖,日本商船隊被迫停航。全國95%的石油進口中斷,加油站排起長龍,工廠陸續停工。東海艦隊三支航母戰鬥羣切斷日本西南諸島與本土聯繫。

第五天:轟-6K機羣轟炸九州電力樞紐,東京、大阪都市圈陷入半黑暗狀態。網絡攻擊癱瘓金融系統,民衆恐慌情緒蔓延。中國海軍陸戰隊在爭議島嶼登陸,遭遇日本水陸機動團微弱抵抗。

第七天:當中國兩棲部隊逼近沖繩之際,東京首相府召開緊急內閣會議。全國電力中斷40%,煉油廠全部停工,社會秩序瀕臨崩潰。美第七艦隊仍在關島外海遊弋,嘉手納基地跑道被毀,F-22無法起飛;中國東風-26的“關島快遞”形成威懾。

戰爭無贏家:災難性的後果

即使“一週論”成爲現實,勝利者也將付出慘痛代價。日本經濟將遭受重創,2025年第一季度中日貿易額達820億美元,日本對華投資新增17億美元,1.2萬家在華日企利益岌岌可危。豐田、索尼等企業可能失去最大海外市場,經濟損失遠超900億日元的水產品禁令。

而對中國而言,軍事勝利將轉化爲外交災難。西方國家的經濟制裁可能導致外貿萎縮,海上能源通道面臨威脅。更深遠的影響在於東亞格局重塑,美日韓臺加速軍事一體化,形成對華“新包圍網”。

戰爭將摧毀兩國幾代人積累的信任基礎。日本駐華大使金杉憲治推動的“豆汁外交”,通過微博分享品嚐豆汁冰淇淋的親民形象,積累的50萬年輕粉絲(60%爲90後00後)將瞬間倒戈。中日教育部籌劃的2030年前“10萬學生互換計劃”也將化爲泡影。

和平的智慧:歷史教訓與未來之路

回溯中日五次戰爭史,日本僅在甲午戰爭中獲勝一次,其餘四次均告失敗。白村江戰敗後,日本開啓學習大唐的遣唐使時代;二戰戰敗後,日本轉向學習美國實現經濟騰飛。歷史昭示:戰爭帶來的飛躍遠不如和平交流持久豐碩。

東海的風浪永不停歇,但人類智慧的錨點應牢牢定在和平的港灣。當日本專家拋出“一週論”的警報時,其真正價值不在於軍事推演的精確度,而在於對戰爭毀滅性的警示,它提醒我們,外交桌上的博弈,永遠比戰場上的炮火更爲可取。

歷史的教訓凝結成簡單真理:中國與日本,“和則兩利,鬥則俱傷”。這八個字的分量,重過任何航母與導彈。