作者|豆芽

今年的FIRST青年電影展,展映了一組很特別的片子。

這些片子將鏡頭對準愛與矛盾交織的家人,對準承載生活和情緒的城市,對準高原上的遊牧家族......用一種極其個人化的視角、區別於傳統紀錄片敘事的表達方式,呈現掌鏡者眼中的自己與世界。

《再見阿理》的10分鐘濃縮的是長達7年的記錄,@神田優作用影像記錄下爺爺因阿爾茲海默症而逐漸遺忘的過程,也發現了爺爺與阿理(奶奶)的故事;

《何以北京》的內核是一顆隨性鬆弛的靈魂,@簡凡用手機拍下北京街頭,在看似平凡的畫面裏提煉出名爲生活的詩;

《永駐黑暗》的創作者@夏果是一位盲人,雖然夏果的世界陷入黑暗,但第一視角的記錄,讓無數人看到了他看不到的風景;

這些片子來自非虛構短片特別展映單元——“人間短歌”,由小紅書和FIRST青年電影展共同推出。9個故事裏,沒有宏大的社會命題,也沒有刻意的昇華,呈現的是創作者們最真實的感受。但正是這些從“我”出發的表達,反而觸動了很多人藏在心底的情緒。

播映過程中,有人因爺爺那一句“2025年又見阿理”落淚,有人跟着簡凡笑出了聲,有人因爲夏果撞上門而吸氣。

“看完這個完全代入自己了,真的真的好想我爺爺”、“沒有很煽情,但爲什麼這麼想哭呢”、“我就是長江邊長大的,看到好多就像看到自己家一樣”......或分享個人故事、或表達看完的感受,小紅書站內很多網友紛紛在作品評論區留言。

在人人都在談流量,模版化視頻如洪水般湧現的當下,真實似乎離我們越來越遠。

然而這些從“我”出發展開的故事,用藏在生活褶皺裏的細節,拼湊出了生活本來的樣子。這些內容不僅成爲創作者的出口,也治癒、激勵了無數有同樣經歷或感受的人。

在這次展映的片子裏,家人是一個非常核心的主題。

除了記錄爺爺的《再見阿理》,@阿遊阿爽呀拍攝的《爹味元宇宙》則是將鏡頭瞄準了一位堪稱“爹味代名詞”的父親,阿遊的老爸老陳,在廣東經營着一家煙茶酒商鋪,和很多父親一樣,老陳喜歡在茶桌上講大道理,總是將事業編視爲最佳職業,對於如何成爲一名合格的男人有着“深刻”的見解,也會理直氣壯講出“結婚用來沖喜”這種荒誕邏輯。

而與義正嚴辭輸出觀點的父親相照映的,是總是圍繞在廚房、餐桌、店裏忙碌,沉默的母親。

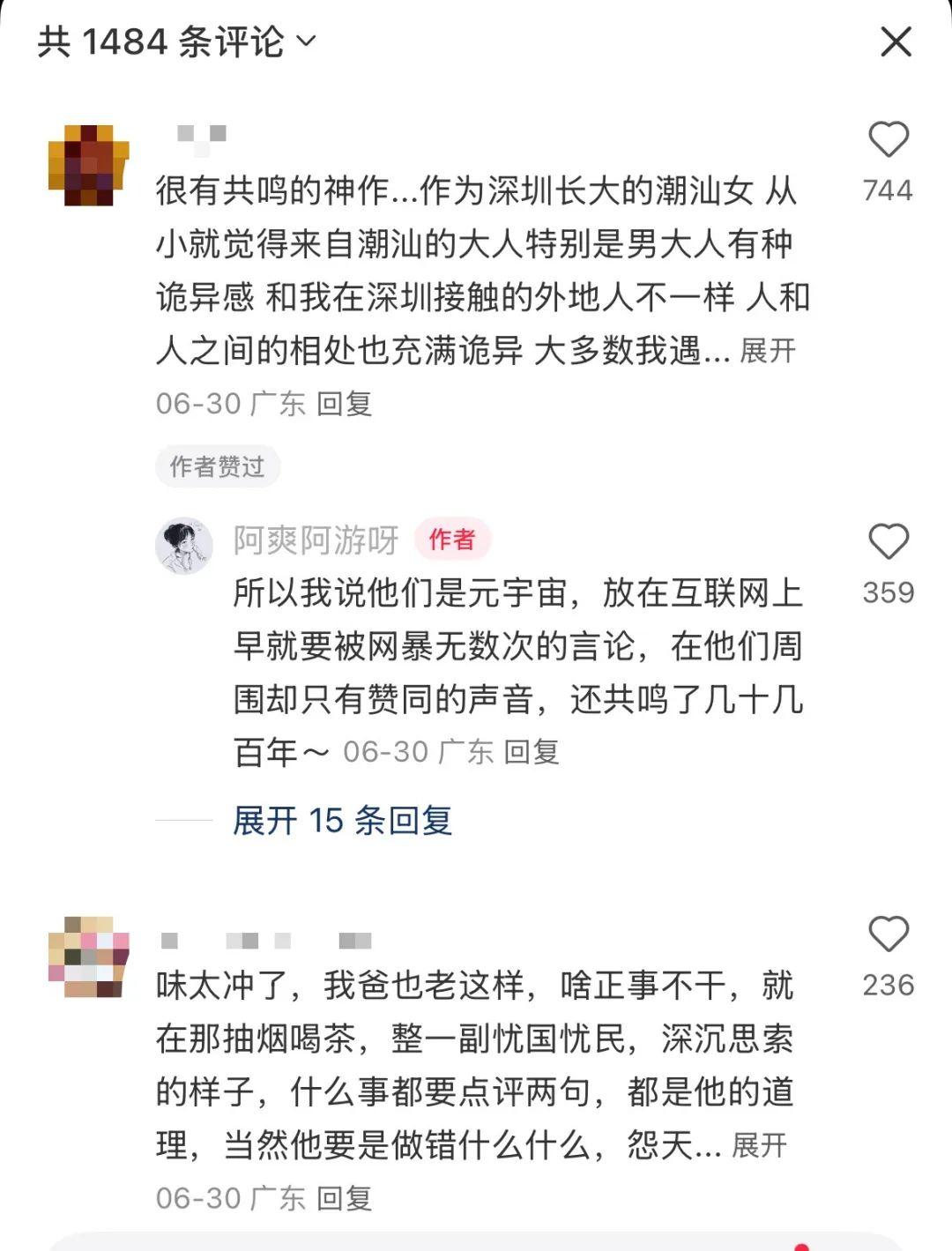

這種真實生活的濃縮,引起了很多擁有類似家庭背景的人的共鳴。“味太沖了,我爸也這樣,啥正事不幹但很喜歡點評時事”、“很有共鳴的神作,從小就覺得來自潮汕的大人特別是男大人有種詭異感”、“和我爸感覺很像,西北快60的大叔”,網友紛紛評論。

但《爹味元宇宙》並非一部純批評的片子,本質上展現的是一種典型的東亞家庭,在片子結尾,老陳還是那個老陳,母親仍然忙忙碌碌。但在不完美的關係裏,大家也深切地感受到了父子、母子間流淌的愛意。

“原生家庭”是當下持續的熱點話題,但凡與之有關的話題,都很容易激發大家的表達。將鏡頭對準家人,其實就是在剖析自己的原生家庭,這也是爲什麼《爹味元宇宙》能戳中大家的原因。

城市、地域也是此次展映中,很重要的一個敘事主題。

《長河隨記》的創作者@胡慶渝以近一年的時間,沿着長江自駕,紀錄下了與童年記憶重疊但又不一樣的長江邊。在胡慶渝的鏡頭裏,長江成爲時間的座標,周邊的人、風景、建築都在快速變換。

地毯式的紀實拍攝,讓胡慶渝清晰地感知到這種變化:重慶牛角沱有一塊叫沙帽石的巨石消失了,取而代之的是整齊的步道;江邊的爛尾樓一棟棟消失,再去就變成了一個休閒廣場;去拍第二座長江大橋時,卻遇到大橋正在拆除......

“我常常想去拍一樣東西,到了那裏才發現已經沒有了”,因而“被拆掉的記憶”、“後知後覺的感情”成爲胡慶渝創作的主線。“我不想講述自己與長江的故事,希望做‘局外人’,記錄長江邊原始、野生的生命力”。

因此,胡慶渝也捕捉到了江邊的新生,“背後是正在拆除的橋,但是前面是一個原住民的小女生,那座橋沒了我其實有點悲傷,但是看見那個小女孩在那放氣球,我覺得特別美。江邊的人都是‘野生’的,和長江一樣,不管怎麼變都依然奔流不息。”

意識流懷舊敘事風的《南國幻燈會》裏所展示的,是@草匠匠匠匠最想逃離,但又最想回去的家鄉四川自貢。這裏有熟悉的飯菜、看膩的燈會、還有曾經的自己,@草匠匠匠匠中式夢核打開了這些回憶,將時鐘倒回到了1998年的某一天。

地域主題下並非一定是故鄉,《何以北京》就是對他鄉的呈現,@BAI貓鏡頭下的《神山康次》展現的則是另一個相對陌生的地域——位於玉樹的扎芒牧區。這裏有着千年遊牧傳統,如今只剩下十餘戶牧民,仁青一家就是其中一戶。

曾在裏支教的@BAI貓,一直關注着這片土地與生活在這裏的人。“想爲這片土地做點什麼”的強烈衝動,@BAI貓在2023年重返扎芒,在仁青家(當年支教時的學生)住了近一年,拍下了《神山康次》,記錄牧民與自然共生的生活、仁青一家在幾個牧場反覆遷徙的過程。此前@BAI貓還在小紅書上發起了“你看攝影助學計劃”,通過相機讓當地小孩拍攝下他們眼裏的世界與瞬間,並在上海策展了“海拔4201.31m”的影像展。

也有創作者,選擇將鏡頭對準自己的生活,和那些影響過自己人生軌跡的人。

《永駐黑暗》帶大家走進盲人的視角,對於夏果來說,去喫一個新店的蓋碼飯都需要耗費很大的時間、精力。但即便永駐黑暗,夏果還是每天挎着運動相機出門,將遇見的人和事記錄下來。

林緯緯(@獅子Lion)帶着相機回到了家鄉小鎮,在《長成》中記錄下了曾經帶自己看見“外面”世界的馮老師,正是十六年前馮老師帶進校園的一臺數碼相機,給林緯緯埋下了用鏡頭去探索世界的種子。

但那個畢業起就留在鄉鎮教書、帶別人“走出去”的青年教師,自己卻反覆困在自我懷疑、以及痛失親人的遺憾裏。“我一定要回去跟他好好聊聊,爲他拍一個片子”,十六年後林緯緯將鏡頭對準馮老師,“就像馮老師小時候拍自己一樣。”

發佈後,《長成》在小紅書獲得很好的反響,馮老師也因這個片子被治癒,開始“走出去”,帶着父親的身份證去西藏朝聖、遊歷全國各地,彌補自己的遺憾。

雖然在FIRST青年電影展上,只展映了9部作品。但在小紅書上,這樣的故事、創作、表達,正源源不斷地發生,交織成持續進行的“人間短歌”,而無數個“我”的表達,最終拼湊出真實的生活,也形成了小紅書“活人感”的社區底色。

回到創作本身,此次“人間短歌”展映不僅在內容上觸動了觀衆,其表現手法也引發了行業內的探討。

在場,是這些片子最爲明顯的一個創作特徵。在傳統的記錄片敘事中,導演需要保持客觀的觀察視角,創作者往往藏在鏡頭背後,通過假裝不在場來確保某種程度上的真實。但互聯網平臺自媒體創作者的湧現,讓創作變成從“我”出發的延伸。

在《爹味元宇宙》裏,創作者之一阿遊成爲推動故事的重要角色,父親在茶桌侃侃而談的時候,阿遊就坐在鏡頭前景的位置。《再見阿理》《長成》《何以北京》幾乎都是創作者從“我”出發進行的創作。

“當下年輕創作者多‘從身邊的興趣與關係出發’,不再追求傳統紀錄片的‘絕對客觀旁觀’,而是主動將自我放入作品中,關注與家人、城市、自然的關係,通過影像‘建立和調整與世界的連接’”。學者、導演梁君健在採訪中表示,“他們從‘附近的生活’切入,在個體經驗中挖掘普遍意義,讓作品更具溫度與共鳴感。”

另外一個特徵在於,這些片子融合了各種元素,實拍、後期動畫、照片等等,幾乎所有可視化的內容,都能成爲這些創作者的工具。

《南國幻燈會》就是一個強後期的意識流作品,@草匠匠匠匠用自己更擅長的方式完成了對“故鄉”的敘事。“我並不完全認同非虛構必須嚴格遵守客觀記錄的原則,當攝影機或照相機被架設在某個位置時,這種設置本身就構成了一種介入。創作方式完全取決於導演的個人意圖和風格,我個人更喜歡那些帶有導演強烈個人意識的非虛構影像。”

另外,這次展映的片子,也讓觀衆看到了不同模式的創作邏輯。

有些創作是先記錄、再提煉主題,例如《再見阿理》《長河隨記》都是始於記錄的衝動;有些是先有主題策劃再去拍攝,如《爹味元宇宙》;還有區別於傳統記錄的視頻散文,如《何以北京》。

但在紀實影片的創作中,這種主觀視角、以及多元創作模式,是否會影響所謂的真實性?

映後論壇上,多位從業者就這一問題展開討論。“很多時候,如果我們不是當事人,甚至連‘真實生活中的真實’都難以辨認,那在影像作品中,‘絕對的真實’如何去確認呢?關鍵是影片創作者得想清楚:想傳遞什麼給觀衆”,FIRST紀錄片日推介人、演員楊子姍表示。

其實從片子中可以發現,從“我”出發的表達,在場本身就是一種真實。在《爹味元宇宙》中有一幕,是阿遊表示“不想回去拍,不想看到他們(家人)”。這種掙扎,正好反映了東亞家庭中孩子面對家庭時擰巴的狀態。

“本來沒打算放這段,畫質也不好,因爲是真實的流露所以還是放進去了”,導演阿爽說。

再看其他作品,不論是強後期、還是純實拍,是強敘事剪輯、還是視頻散文,最終帶給觀衆的,都是真實的故事和真切的感受。

“從傳統視角,草匠的作品專家們覺得不是紀錄片。但從小紅書社區非虛構內容出發,我們覺得只要講的是真實的故事,和真實生活相關,創作出發點和片子契合,就是非虛構”,小紅書“人間短歌”單元策展人告訴我們。展映前期,小紅書持續地與博主們進行溝通。

紀錄片導演秦博正是被片子裏真實的細節所打動,“畢竟是自己拍自己身邊的人,我覺得他的生活細節就是踏實的,紀實類內容最終不就是因真而美嘛,藝術最重要的是抵達人心。”

FIRST青年電影展榮譽主席、「人間短歌」單元監製謝飛也感概,“數字技術的革命爲年輕人,乃至未來的創作者,提供了前所未有的創作條件。”

回頭來看,基於小紅書的自媒體創作反而拓展了“真實”的定義和範圍,讓創作更自由。“這次展映我們也是想讓大家看到,小紅書是有多樣的人生、不同的生活方式、以及各種各樣的興趣”,小紅書“人間短歌”單元策展人表示。

“人間短歌”的另一個共同點,在於這些片子都是原汁原味的UGC。

背後的創作者們有着各樣的職業背景,有穿搭博主,有工程設計師,也有離開原本職場從事自由攝影或創作的人。出於表達的衝動,這些創作者們紛紛拿起了相機、手機,用鏡頭解剖生活。

在社交平臺興起之時,UGC作爲媒介變革的標誌性內容被反覆提及。隨着大量PGC、OGC的湧入,UGC變的越發模糊不清。

然而互聯網內容愈豐富,真正的UGC,即那些純粹、野生的情感和表達就格外珍貴。

尤其是面對各種各樣的生活壓力,快速變遷的社會,和不確定性的生活。大家更渴望找到一個情緒出口,或通過自我表達、或在其他相似經歷的筆記中。與此次“人間短歌”展映作品同樣,那些能引發共鳴的自我表達,成爲創作者和觀看者共同的情感載體。

“我現在能連接到各地的陌生人,瞭解我根本沒有辦法想象的世界,這個體驗很神奇”,簡凡計劃接下來繼續做《何以》系列,“想做一個何以中國,還有一個體驗人生的系列。”

夏果的評論區,有着無數條暖心的留言,“這個視頻看的我屍斑都淡了”、“好感動”、“好可愛的男孩子,看的人心暖暖。”

很多人在《爹味元宇宙》評論區留下自己的故事、甚至情緒,“一開始以爲大家會評論這個片子,後來發現大家都是講自己的故事,很多人透過這部片子投射了自己”,導演阿爽告訴我們。

歸根結底,還是因爲真實的內容才能在互聯網上連接人與人、人與生活、生活與意義。“我們之所以做非虛構展映,是因爲小紅書就是一個UGC的社區,UGC最重要的就是真實經歷過,且有感而發的內容,因此做‘人生短歌’的過程,我們不太在意技術是否先進,更關注創作初心和片子的契合度,以及真實性”,小紅書“人間短歌”單元策展人表示。

另一方面,真實有共鳴的UGC也悄無聲息地激發着很多人的表達欲。

《再見阿理》的靈感就源自小紅書其他用戶的筆記,“去年春節,我刷到一位用戶給病牀上的爺爺戴上了vision pro,當時我就被打動了”,被啓發後@神田優作請@劉洲洲幫忙復原了奶奶唯一的照片,記錄下爺爺通過vision pro與奶奶的“相遇”,該條短片目前有近10萬的點贊。

“發了短片後,我發現小紅書上有很多記錄自己爺爺奶奶的筆記,我記得有一位叫竹子醬的用戶分享了患阿爾茲海默症的奶奶家照片”,這條筆記讓@神田優下定決定來挽留爺爺的記憶。

《長成》裏面的馮老師,也是因爲這條片子決定“重啓人生”。也有人在《何以北京》的評論區,留下了自己拍下的美好瞬間。

前文提到,在這些片子的評論區,大家都留下了自己的故事,這也是被激發的表達。

用真實的表達,引發情緒共鳴,再激發創作。小紅書的所謂的“活人感”內容生態,正是在這種往復的正向循環中建立起來。“這個展映的目的,也是想告訴用戶你可以真實地袒露自己,不論是3分鐘還是10分鐘,這是一個特別歡迎大家真實表達自己的地方”,小紅書“人間短歌”單元策展人表示。在此之前,小紅書也聯合第七屆西湖國際紀錄片大會推出了“於我之上”特別展映單元,展映了10部小紅書用戶製作的非虛構短片。

展映落下帷幕,但非虛構創作不會結束。在小紅書,我們能看到越來越多用戶正在加入這場返璞歸真的UGC創作,以“我”爲起點、以“真”爲內核,繼續書寫着不一樣的“人間短歌”。正如阿遊所言,“在這個時代,表達屬於所有人。”

1分鐘速讀本文:

這篇文章講的是今年FIRST青年電影展上的一個特別單元——“人間短歌”,展映了9部由小紅書用戶創作的短片。這些片子沒有宏大主題,而是用真實、細膩的視角記錄普通人的生活,卻意外打動了很多觀衆。

1. 這些短片爲什麼特別?

它們拍的都是一些“小故事”,但特別真實:

《再見阿理》:記錄爺爺患阿爾茲海默症後逐漸遺忘奶奶的過程,最後用VR技術讓爺爺“再見”奶奶一面,很多人看哭了。

《爹味元宇宙》:拍一個愛講大道理的廣東老爸,既吐槽他的“爹味”,也展現家庭中隱藏的愛。

《永駐黑暗》:盲人創作者夏果用第一視角記錄自己的生活,雖然看不見,但他的影像讓觀衆“看見”了他的世界。

2. 爲什麼能打動觀衆?

因爲這些片子拍的都是普通人的真實生活,觀衆能從中看到自己:

有人因爲《再見阿理》想起自己的爺爺奶奶;

有人因爲《爹味元宇宙》聯想到自己的“同款老爸”;

有人被《何以北京》裏街頭隨拍的“生活詩意”治癒。

3. 這些短片是怎麼拍出來的?

和傳統紀錄片不同,這些創作者更“任性”:

不追求“客觀”:比如《爹味元宇宙》的導演就是片中被吐槽老爸的女兒,她直接出鏡,甚至把自己“不想拍家人”的糾結也剪進去了。

什麼工具都用:手機、運動相機、動畫、老照片……怎麼順手怎麼來。

先拍再想主題:比如《長河隨記》的導演原本只是想記錄長江邊的變化,拍着拍着才找到“消失的記憶”這個主題。

4. 爲什麼小紅書要做這個展映?

因爲這些短片代表了小紅書的“活人感”——真實、有溫度的內容。

它們不是專業團隊拍的,而是普通用戶用手機或相機記錄的自己的生活。

它們沒有刻意煽情或說教,但反而能讓人共鳴。

它們證明了一點:真實的故事,比華麗的製作更能打動人。

總結:人人都可以成爲創作者

這些短片告訴我們:

好故事不一定需要大製作,一部手機、一段真實經歷就夠了。

“真實”比“完美”更重要,哪怕畫面粗糙、剪輯簡單,只要情感真摯,就能打動人心。

每個人都可以記錄自己的生活,你的故事可能正是別人需要的治癒。

就像《爹味元宇宙》的導演說的:“在這個時代,表達屬於所有人。”