作者| 貓哥

來源| 大貓財經Pro&史大郎

外賣大戰,真的打瘋了。

平臺各種發放大額券,各種滿減升級,以前一杯奶茶能降到2-3塊,現在直接喊“零元購”,當然了,還有更狠的。

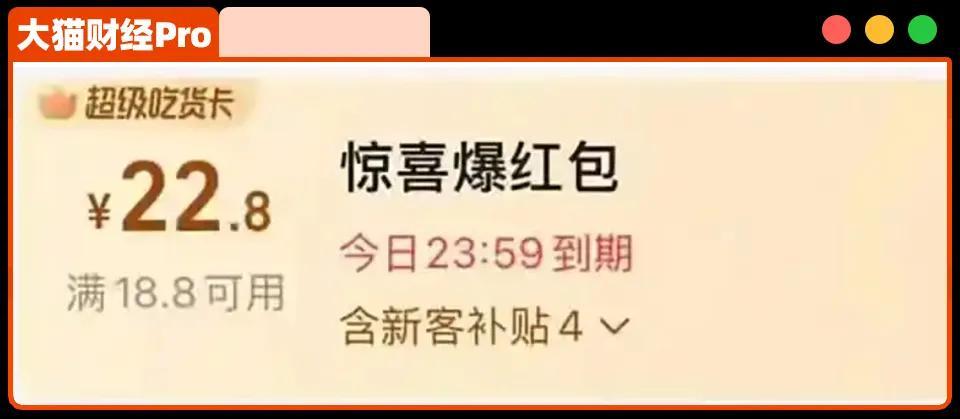

有平臺發券,“滿18.8減22.8”,直接幹到了“負4元購”。

爲了爭奪外賣,平臺真的是拼了,打響商戰的京東,日均兩三千萬單,美團破了1.2億單,而此前淪爲“犧牲品”的餓了麼,也爲阿里帶來日單8000萬。

爲啥這麼兇猛呢?大家在爭入口,高頻消費的入口。

對外賣有依賴的,三餐+宵夜,一天有4次打開APP的可能性,而且,外賣能夠即時送達,並不需要所謂的“延遲滿足”。

這個時候,入口在哪兒,就至關重要。

曾經,美團一家獨大,現在,京東把外賣嵌入到京東APP,阿里把餓了麼嵌入到淘寶APP,通過補貼,改變用戶的消費習慣,爭奪外賣入口的掌控權,成爲用戶“第一打開APP”,來穩住電商的基本盤。

訂了外賣之後,要不要順便逛一逛購物軟件,要不要順手買個水果、訂個鮮花、買張電影票呢?

這樣,通過高頻的入口,就帶動了低頻消費,不要小瞧“順手買一件”的力量,這裏面都是增量。

這個時候,外賣就成爲零售業務的入口,它就成了平臺輸不起的戰爭。

之前,平臺被各種約談,反而補貼愈演愈烈。

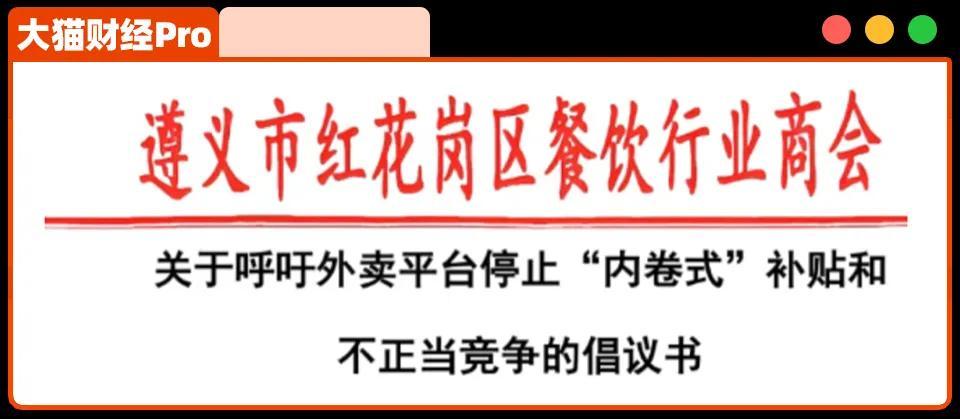

現在,“反內卷”也終於反到了外賣平臺,遵義市紅花崗區餐飲商會發了倡議書,呼籲平臺停止“內卷式補貼”,保障商家合法權益。

對於補貼,消費者肯定喜聞樂見了,大額券讓外賣便宜不少,奶茶都成甜蜜的負擔了,便宜奶茶喝多了,急性痛風發作的年輕人都增多了。

但問題是,賣了那麼多低價奶茶,奶茶店也不賺錢。

店員加班加點做訂單,回過頭一覈算,每天的利潤400塊,還不夠給員工發紅包的,平臺的券越發越大,最後刨除各種成本,“純純白乾”。

最近,終於有商家出來喊話,揭開了外賣補貼的真相。

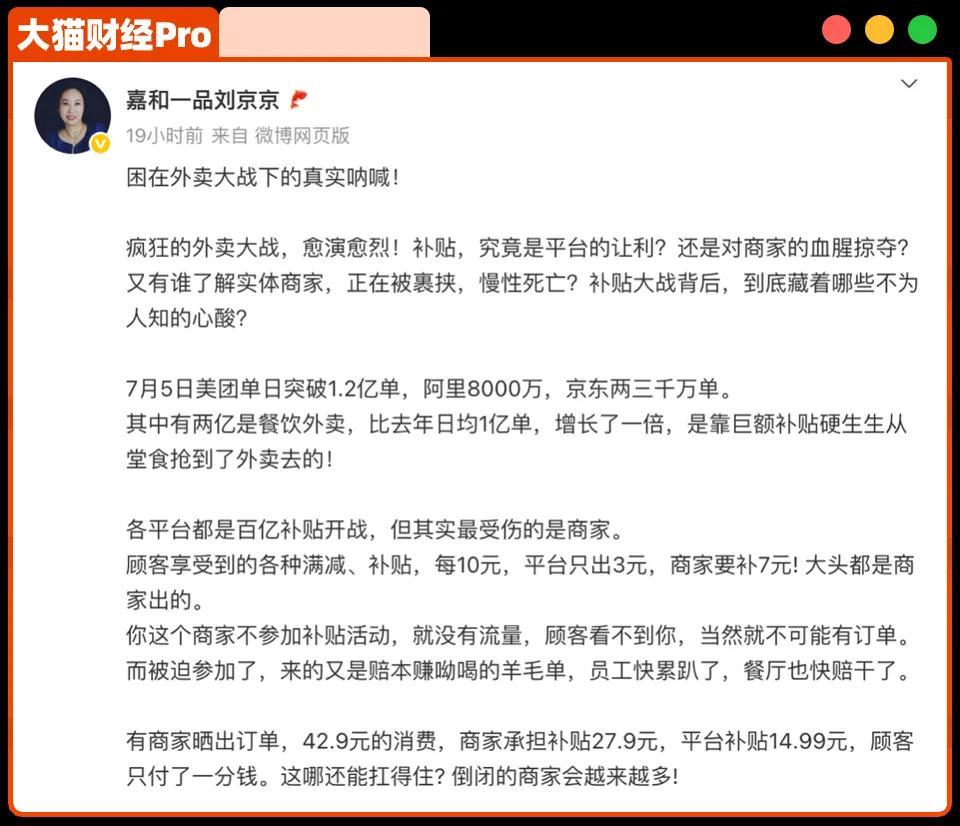

嘉和一品的創始人劉京京發博,《困在外賣大戰下的真實吶喊》,她說,日均2億單的外賣,“是靠鉅額補貼硬生生從堂食搶到外賣去的”。

這些大額券的補貼是咋來的呢?

“每10元補貼,平臺出3元,商家補7元”,大頭都是商家出。

有商家曬單,42.9塊的消費,商家承擔27.9塊,平臺承擔14.99塊,顧客只付了1分錢,這外賣做得都快趕上做慈善了。

商家咋辦?這種補貼方式,誰也扛不住,但是,不補貼,死得更快。

線上外賣那麼多,大家都在拼價格,不補貼根本沒有競爭力;再者,當流量向補貼傾斜的時候,你不補貼,就沒流量,沒流量就沒訂單,沒訂單咋活呢?

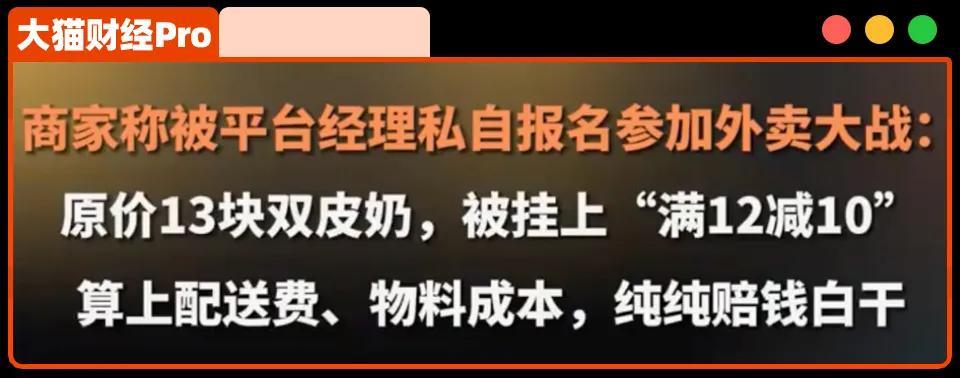

而且,有時候,你參不參加,也由不得你,平臺經理會幫你報名,當然了,補貼的錢肯定是自己出。

平臺這麼多年的商戰,早就把補貼這種資本遊戲玩明白了,商家在爲平臺打工,店鋪、餐廳成爲平臺的低價“外賣工廠”,“員工快累趴了,餐廳也快賠幹了”。

叫苦也好,賣慘也好,但是“7個點贊、3個評論”,讓劉京京的聲音,湮沒在互聯網。

大商家還能出來叫苦,而小商家早就悄悄倒閉了。

這場商戰,到底誰能贏,還真不好說,起碼資本市場就不太買單。

從3月份到現在,外賣大戰4個月的時間,三大平臺都在當時的高點跌下來了25-35%。

高盛預測,未來1年的時間,外賣業務都是鉅虧,阿里大約虧410億,京東虧260億,而美團的EBIT減少250億,對業績的影響還是很大的。

當然了,平臺還是財大氣粗,手裏的現金都在1000億以上,拿出錢來補貼,也不會傷筋動骨。

但是,商家肯定是扛不住的。

餐廳倒閉,也就算了,沒倒閉的咋辦呢?

本來,平臺外賣抽成,再加上各種成本,餐飲賺的就是個辛苦錢,現在還要拿錢補貼,這些成本咋消化就是個問題,當一些硬性成本消化不了的時候,就只能從可消化的部分下手,比如食材。

在一場買賣裏面考驗良心,其實是最沒用的。

就像劉京京說的那樣,代價其實早就標好了,全行業來共同承擔:

被摧毀的價格體系、騎手的安全隱患、被榨乾的平臺商家。

當然,還有一部分,得消費者買單,那就是食品安全了。