2025年6月17日,日本駐老撾大使館官網罕見發佈一則措辭嚴厲的公告,直指日本公民在老撾嫖宿未成年女孩的違法行爲。

公告開篇即警告:日本公民不得嫖宿未成年人,無論知情與否,均將承擔法律責任。緊接着,大使館明確表態,將依據日本法律對相關人員追責,即使犯罪發生在國外也不例外。

一個國家的大使館都忍不下去了,這事就不是簡單的“出格”行爲,而是社會病竈徹底暴露了。

那麼,性壓抑下的日本到底有多變態?

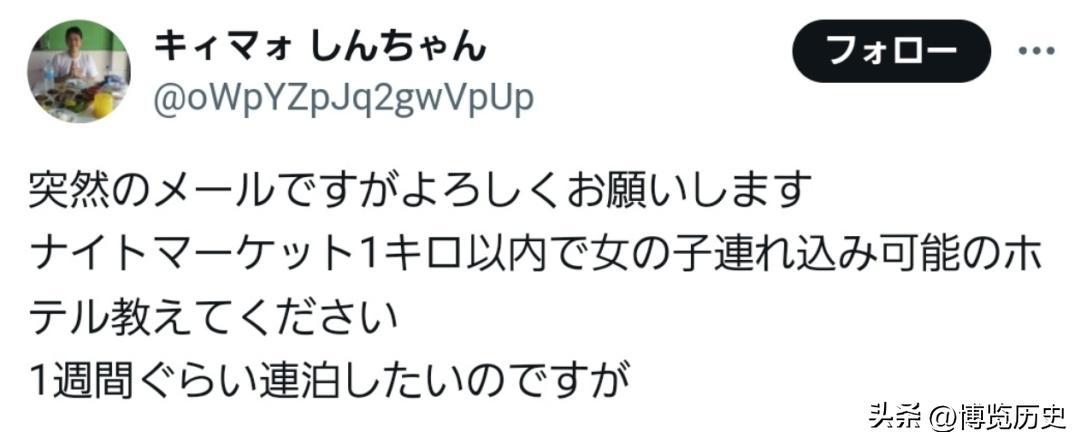

明目張膽的“戀童攻略”

事情的開端,源於一個社交平臺上的帖子。幾張模糊的照片,配上令人作嘔的文字:“老撾的12歲小姑娘便宜又聽話,體驗感一流,來這裏像冒險一樣刺激。”

這樣的內容不止一條,數量衆多,甚至還有人曬出與當地“中介”交易的聯繫方式,詳細到每晚多少錢、哪家民宿安全、如何避開警察盤查。

這種赤裸裸的“旅遊攻略”,在一部分日本用戶之間迅速傳播,形成一種令人髮指的“戀童打卡圈”。

對此,老撾警方並非毫無察覺。2025年5月,老撾警方在萬象市郊突襲了一處看似普通的餐館。這裏沒有食客,只有一名50多歲的日本男子和一位年僅12歲的本地女孩。

男子手機裏存着大量兒童性侵視頻,拍攝時間長達五年,最小的受害者僅9歲,地點遍佈泰國、柬埔寨、菲律賓、老撾。

警方透露,這名男子是通過暗網中介獲取“資源”,每週支付高達8萬元人民幣的“服務費”,換來在“安全”民宿裏進行犯罪。

錢去哪了?70%被中介抽走,剩下的纔給到“提供者”家庭。而這些家庭,多數來自老撾北部山區,年收入不超過2000美元,有的甚至主動送女兒“接客”。

這條骯髒的產業鏈,並非憑空而生,而是從泰國和柬埔寨“轉移”而來。

隨着這兩個國家對未成年人性交易的打擊力度逐年加大,原本活躍在曼谷和金邊的地下犯罪網絡開始尋找新的“低風險目的地”。

相比之下,老撾的法律相對寬鬆,對12歲以下的性犯罪最高可判15年,而對15至18歲的受害者,量刑僅爲1至3年。而且邊境執法鬆散,信息不共享,給了這類跨國犯罪團伙可乘之機。

你以爲這只是別國執法不力?其實,問題的根源在日本本土。

日本的“性文化”到底病得多深?

早在19世紀後期,日本便開始大規模向海外輸出女性勞力,表面上是勞工,實則大多被迫進入性產業。

被稱爲“南洋姐”的日本女子被送往東南亞、俄國、中國、甚至非洲,從事賣淫活動,爲國家積累外匯。明治政府不但不禁止,反而將這一制度合法化,設立公娼館、徵收稅收,甚至鼓吹“爲國盡忠”。

這種以國家利益爲名的性產業制度,一直延續到二戰時期。當時的日本軍隊在中國、朝鮮等地設立大量“慰安所”,最初使用本國女性,後大規模捕獲被佔國家婦女充當慰安婦。

戰爭結束後,日本國內迅速成立RAA協會,爲進駐的美軍提供“娛樂服務”。短短三個月,超過6萬名日本女性應聘“慰安婦”崗位。直到美軍發現性病蔓延,慰安所才被緊急關閉。

戰後,日本政府頒佈《賣春防止法》,表面上禁止賣淫,實際留下大量法律空隙。法律中對“性交”的定義極爲狹窄,口交、按摩、泡泡浴等“服務”被歸爲“風俗”,不僅合法,還逐漸成爲城市經濟的一部分。

到2024年,日本全國登記在冊的風俗企業已突破6.1萬家,從業者超過30萬人,年產值高達5.7萬億日元,佔GDP的0.4%以上。

風俗業的高度成熟,使得性交易在某種程度上被日本社會視爲“正常現象”。在調查中,超過六成女性表示“男性去風俗店不算出軌”,一些男性政客、企業家甚至公開表示“風俗消費是應酬的一部分”。

與此同時,日本國內的女性困境持續加劇。截至2024年,日本女性在職場的收入僅爲男性的60%-70%,超過一半的女性爲非正式工。

經濟壓力、教育債務、單親家庭等現實問題,迫使大量女性流入風俗業。許多女大學生、單親媽媽甚至家庭主婦,在夜晚換上制服,進入燈紅酒綠的世界,只爲維持最低限度的生活。

而未成年人性剝削問題則更加嚴重。

衆所周知,日本的風俗行業在全球都算發達,但很多人不知道,這個國家性同意年齡直到2023年才從13歲提升到16歲,是全球最低之一。

而即便修法,灰色地帶依舊存在。比如“JK產業”、“援交”、“爸爸活”等詞彙,早已成爲日本社會公開的祕密。

更可怕的是,日本的動漫、輕小說、遊戲中長期存在“蘿莉文化”,大量作品模糊未成年與成人的界限,甚至將年幼描繪成性感。這種文化表面上打着“藝術創作”的旗號,實際上爲戀童癖提供了情緒出口與心理暗示。

日本社會對性壓抑與幻想的縱容,不僅沒有遏制犯罪,反而在一定程度上美化了“戀童”行爲。比如在一些匿名論壇上,有人公開寫下:“我只愛10歲以下的。”甚至還包裝成“另類慈善”——“援助鄉村小孩,比道德批判更直接。”

很多日本人對“援助交際”心照不宣,在部分人眼中,給錢就不是犯罪,哪怕對方是未成年人。更有甚者,將這種行爲包裝成“文化差異”“體驗異國風情”,在網絡上進行炫耀和傳播。

這種“戀童亞文化”在日本已形成一個完整的產業圈,從輕小說、遊戲、動畫到周邊販售,無不在用半遮半掩的方式爲戀童癖提供“出口”。

而這種可怕的亞文化,在一定範圍內已經被默許、被縱容。

這些內容在國內或許被界定爲“藝術創作”,一旦到了法律監管不健全的國家,就演變成了現實犯罪的溫牀。

國際社會該動真格了

2025年6月17日,日本駐老撾大使館的公告並非出於良知覺醒,而是迫於國際壓力。早在5月案件曝光後,老撾媒體便以頭版頭條方式報道,批評日本遊客爲“披着文明皮的野獸”。

國際刑警組織也向日本警方發出通報,要求積極追查涉案人員。旅居老撾的日本女性巖竹綾子,發起網絡請願,呼籲日本政府承擔責任,短短几天內便收集到2.5萬份簽名。

面對這些輿論,日本政府不得不出面。日本警方宣佈,將與國際刑警和老撾當局合作,追捕涉嫌跨國性侵的日本公民,並依據本國法律追責。

日本刑法確有規定,允許對境外犯罪進行追訴,但真正實施起來,往往受限於引渡協議、證據標準等問題,實際成功引渡的案例屈指可數。

在日本國內,支持打擊跨國性犯罪的聲音不斷增強,但也有不少人淡化問題。部分網民認爲“是老撾人自己貪錢”、“是文化差異”,甚至有人爲那些犯罪者辯護,說“比起讓孩子餓死,不如讓她們掙錢”。

這類言論暴露了深層次的問題:一部分日本男性將女性、尤其是貧困國家的女性,視作可以隨意交易的商品。

而在老撾,受害女孩往往無法得到足夠的心理支持。她們大多數來自家庭破裂、貧困困頓的環境,缺乏教育,遭遇性侵後也不懂如何維權。

許多女孩患上嚴重的抑鬱、自閉、驚恐障礙,甚至出現自殘行爲。一些被解救後送往救助中心的孩子,面對陌生男人依舊本能地躲避、哭泣。而她們心靈的傷口,遠比身體創傷更難癒合。

這類“旅遊性犯罪”的背後,是極其典型的“強者與弱者”結構。在全球化背景下,貧富差距被赤裸裸地擺在檯面。

日本人均GDP是老撾的20倍,經濟落差成了犯罪者的心理擋箭牌。只要掏得起錢,他們便覺得自己有權選擇“商品”,哪怕這個“商品”是一個未滿10歲的女孩。

更令人擔憂的是,犯罪並非來自少數邊緣人羣,而是有組織、有計劃、有固定渠道的“灰色產業”。

暗網上流通着大量“東南亞戀童地圖”和“經驗分享貼”,從出發機場到入境口岸,從中介聯絡到避雷名單,每一個細節都被反覆驗證。這不是意外,而是蓄意。而這樣的蓄意,如今已經成了某些日本人眼中的“另類出境遊”。

老撾政府正在推動修法,擬將跨國性犯罪最高判處終身監禁,並加大對隱蔽賣淫窩點的打擊力度。同時,也有組織呼籲加強對邊境檢查站的執法權與數據庫建設,避免犯罪者頻繁出入境而無人知曉。

但法律的修訂若無經濟支撐,也難以根本改變現狀。在老撾北部山區,人均年收入不過2000美元。

當一箇中介帶着厚厚一摞現金走進村莊,很多家庭的底線便被輕易撕開。在某些地方,賣女兒甚至成了一種“合作生意”,只要能換取一棟磚瓦房、一臺摩托車。這種由貧窮驅動的交易,構成了現代最赤裸的奴役形式。

日本社會必須面對的是,比罪行更可怕的,是對罪行的麻木。當“嫖宿幼女”不再讓人驚駭,而成爲“冒險體驗”的一種;當“出國玩一玩”可以附帶強暴兒童的選項,這個國家的道德邊界已經被侵蝕到近乎透明。而當他們回國依舊可以若無其事地生活、工作,甚至在社交平臺上炫耀“戰績”,正義便被徹底踐踏。

國際社會該動真格了!對這類深度組織化、跨國化的性犯罪羣體,必須以多邊執法協作爲基礎,形成長期、穩定、高效的打擊機制。數據共享、黑名單互通、法律協作、經濟援助,缺一不可。

更要在源頭上切斷供給鏈,包括通過教育普及、經濟扶助和社區改造,幫助那些身處困境的家庭擁有更多選擇,而不是被迫出賣孩子的身體。

信息來源:

日本駐老撾使館看不下去了,警告日本民衆

2025-06-28 00:04·環球時報