“145萬元最後一次......成交!”2025年7月26日,西泠春季拍賣會“中國書畫古代作品專場”現場,隨着拍賣師一聲槌響,明太祖八世孫朱頤厓的市場唯一繪畫真跡《江山漁艇圖卷》以166.75萬元(含佣金)的成交價尋得新主。

這個價格很樸實,僅相當於齊白石單幀工筆草蟲的市場價位,讓業內不禁感嘆:“一套三線城市的房價,就換走了一件明代皇室孤品佳作”。那麼,拍場爲什麼會出現這樣的爆冷撿漏?

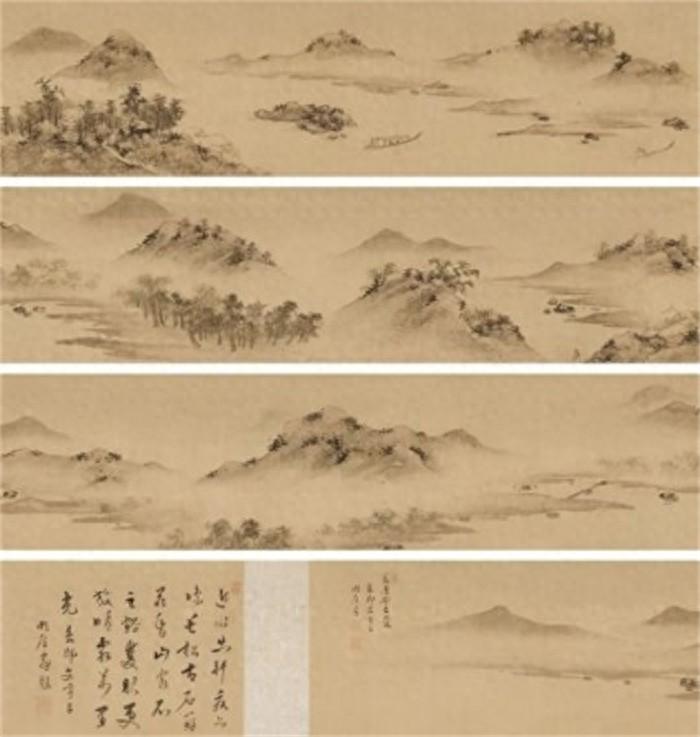

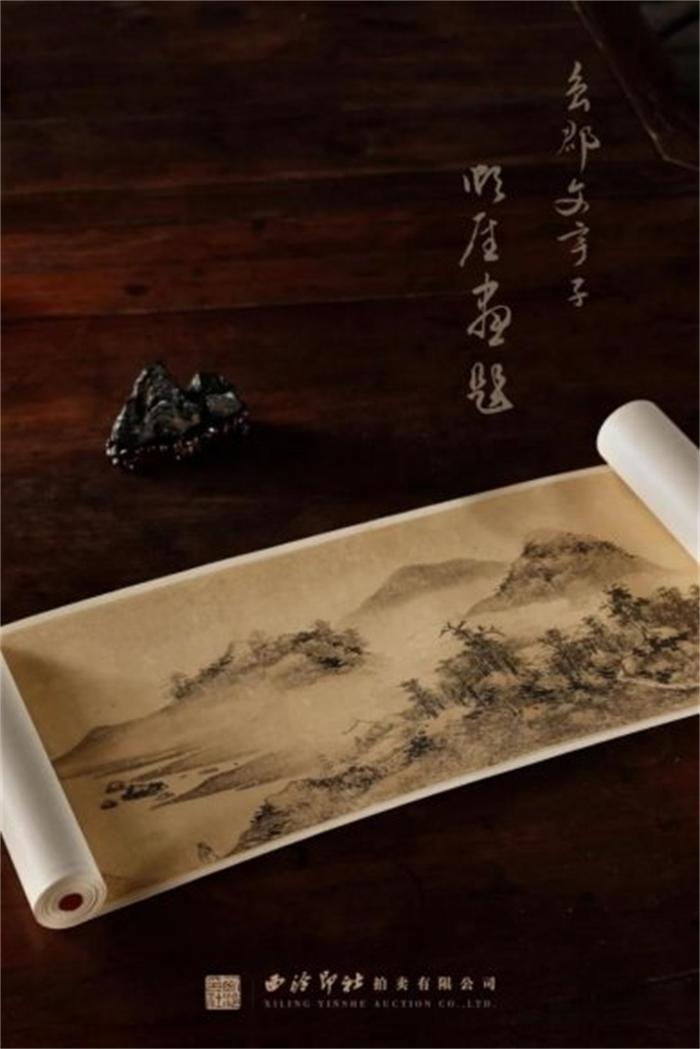

朱頤厓[明] 已知唯一 江山漁艇圖卷

設色紙本 手卷 1593 年作

377×26.5cm 37×27cm

成交價:166.75萬元

一、全球拍賣市場的持續調整

擠出泡沫 彰顯窪地

朱頤厓《江山漁艇圖卷》爆冷撿漏,首先是全球藝術市場深度調整期的縮影之一。2025年上半年,蘇富比、佳士得、富藝斯三大拍賣行總成交額僅39.8億美元,同比下滑6%,較2022年峯值縮水44%(減少超30億美元)。此數據創下近十年最低(除2020年疫情特殊期),反映市場流動性持續枯竭。

藝術市場的深度調整,一面是投機性泡沫的出清,另一面是價值窪地的顯影。朱頤厓《江山漁艇圖卷》的“低價成交”,恰是資本短期焦慮與學術長期價值的碰撞的結果,這類被低估的冷門瑰寶,在不久的未來或許將迎來歷史性的價值迴歸拐點。

二、流通壁壘與鑑定困境

流傳序列的學術化門檻

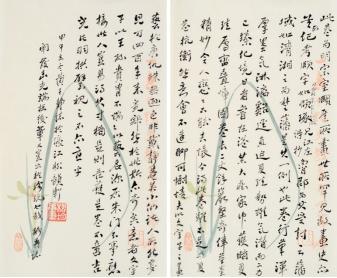

此作品經黃兆鎮(牛津大學法律系畢業的實證派藏家)、陳含光(揚州學派大家) 遞藏,附二頁考據嚴謹的鑑藏筆記,卻因缺乏《石渠寶笈》類皇家著錄背書,陷入“民間傳承困境”

市場認知慣性:藏家更信賴“清宮舊藏”“天祿琳琅”等宮廷認證標籤,此類作品年均溢價28%(雅昌數據),而民間遞藏鏈需額外學術論證。

民國著名收藏家黃兆鎮二頁鑑藏筆記

標準器參照缺失:明代宗室書畫存世不足百件,且多祕藏於故宮、上博,市場缺乏真僞比對的標準參照物,真僞焦慮抑制了競價意願。明代書畫贗品率高達51%(尤其萬元以下市場),而此卷斷代依賴1593年款識與魯宗室鈐印,需深度文獻考據能力,普通藏家望而卻步。相對而言近現代書畫(如齊白石)鑑定體系成熟,流通效率高,進一步擠壓古代書畫競拍資金。

三、學術價值與市場認知的斷層

美術史地位的“隱形性”

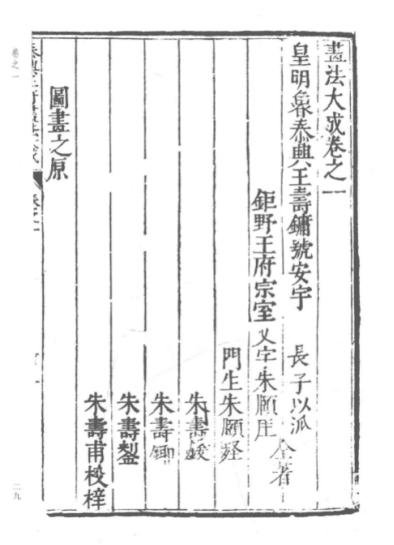

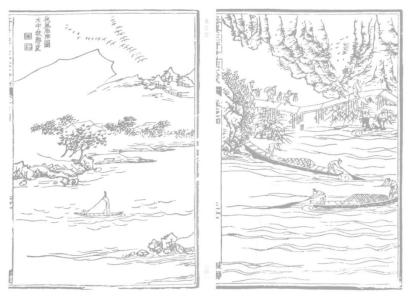

《畫法大成》 萬曆四十三年魯藩刻本

朱頤厓作爲《畫法大成》編纂者,其版畫成就被學界公認中國版畫史巔峯之作,但其繪畫真跡此前從未現世。因此在面對朱頤厓目前能看到的市場唯一繪畫真跡《江山漁艇圖卷》時,大多數藏家對其書畫藝術水平都缺乏直觀認知。

明代宗室畫家因身份特殊,作品極少外流,傳統畫史記載匱乏。業內專家指出“明代宗室畫家長期被學術忽視”,市場對其價值錨定無參照系,也是得衆多藏家即使看好,也不敢貿然出手競寶。

《畫法大成》雖載有朱頤厓31幅山水版畫,但畫譜的程式化印刷無法傳遞筆墨神韻。此手卷展現的潑墨技法、空間詩意與“移步換景”效果雖然可以互相印證,但在版畫中根本無法呈現。由於版畫典籍與水墨實踐的割裂,因此僅通過《畫法大成》無法對朱頤厓的書畫藝術有長足清晰的認知。

同時,市場對“版畫編纂者”與“書畫創作者”的身份關聯性認知不足,未能意識到此卷是目前破解明代宗室藝術密碼的唯一實物標尺。可以說此卷的面世,讓我們不僅可窺探明代宗侯子弟的藝術活動,亦補充其於美術史上的空白,更體現了其書畫最真實面貌,極具史料價值。

四、資本與學術的碰撞

撿漏的本質是認知套利

朱頤厓的“低價成交”並非市場失靈,而是資本短期性與學術長期性的必然碰撞。當黃兆鎮在1945年跋文中預言“獲是卷不啻吉光片羽,拱璧視之”時,已道破真相:頂級文化資產的估值從不取決於當下槌聲,而取決於歷史對其缺席的追償。

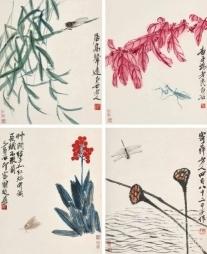

齊白石《工蟲花卉四幀》成交價:816.5萬元

當市場爲在齊白石的草蟲驚呼時,這幅以145萬元被購藏的明代孤品,則正在等待歷史爲它戴上王冠——學術認知終將碾平資本的偏見,而今天‘撿漏’的人,不過是比時代早醒了半步。