全國房地產市場,穩住了嗎?

按老楊的判斷,一是看量,二是看價。

不過,有些機構以成交量穩住,作爲衡量房地產市場是否穩住的核心指標。

值得關注的是,今年四月底高層會議上首次提出的 “持續鞏固房地產市場穩定態勢”。我當時估計,是以成交量作爲評判標準的。

成交量確實很重要,而且領先於價格,是房地產市場指標體系中最領先的指標。

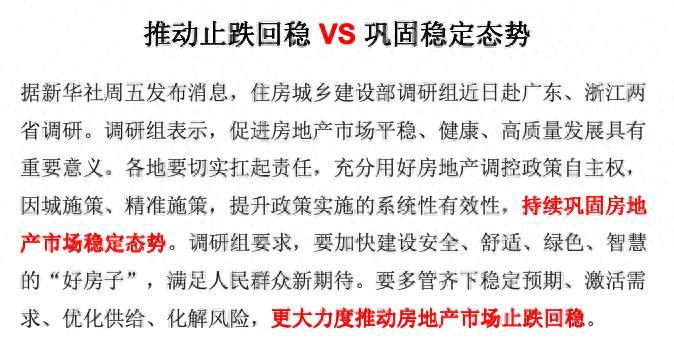

促止跌VS鞏穩定

上週,住建部在廣東、浙江這兩個經濟大省(同時也是房地產大省)進行調研時,表述了兩個說法:

一是,延續四月底政治局會議上 “鞏固房地產市場穩定態勢” 的內容;

二是,引用了今年 6 月 13 日國常會的定調 ——“更大力度推動房地產市場止跌回穩”。

這兩個說法看似各有道理,但從中文辭意上細品,存在不同之處。

根據住建部的相關數據,今年上半年全國的一手房加二手房成交總量,同比去年實現了正增長。

我認爲這個數據是靠譜的。

但很多人不太清楚,統計局與住建部門公佈的新房銷售數據中,一般會包含部分非市場化、非商品化的房子,比如保障房、動拆遷安置房等,這些房子也是賣給個人的,從廣義上講,確實可以納入新房銷售面積的統計口徑。

如果剔除保障房、拆遷房,僅看市場化房子的交易量呢?

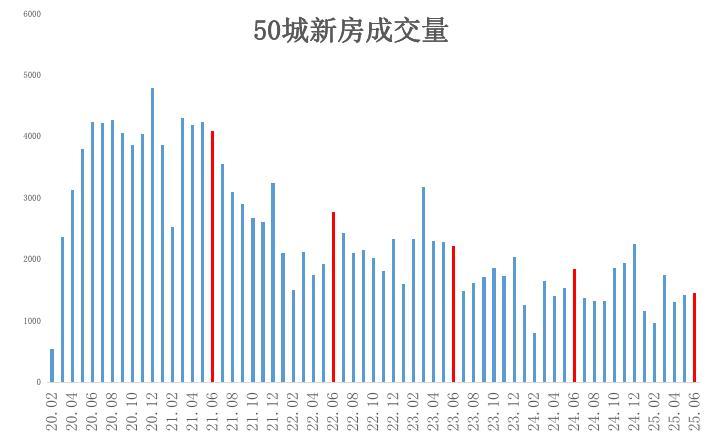

下圖,是我們監測的全國 50 個重點城市純商品房(即市場化住宅)的交易量。

有些人說六月份相比五月份、四月份,量能反彈了,六月表現不錯。

其實,這裏存在一個錯誤的認知:每年的三月、六月、九月、十二月,新房的網籤、備案量都會出現季節性異動,所以不能拿六月份跟五月份比,而應該拿今年六月份的量能跟過去歷年的六月份相比。

大家看一下紅柱,標註了過去六年的走勢,從 2021 年以來,每年六月份的交易量是持續回落的。

所以,僅看市場化的新建商品住宅的交易量,目前仍未止跌回穩。

不過看數據也不要過於悲觀,因爲新房交易量低迷的原因之一,是供給側不給力。

過去幾年,拿地量、開工量持續下滑,新房的供應端規模不斷萎縮,再加上需求端的萎縮,就導致了交易量低迷。

二手房強於新房

今年二手房的交易量表現,明顯強於新房!

全國的二手房交易量,去年以來,基本上可以說是企穩了。

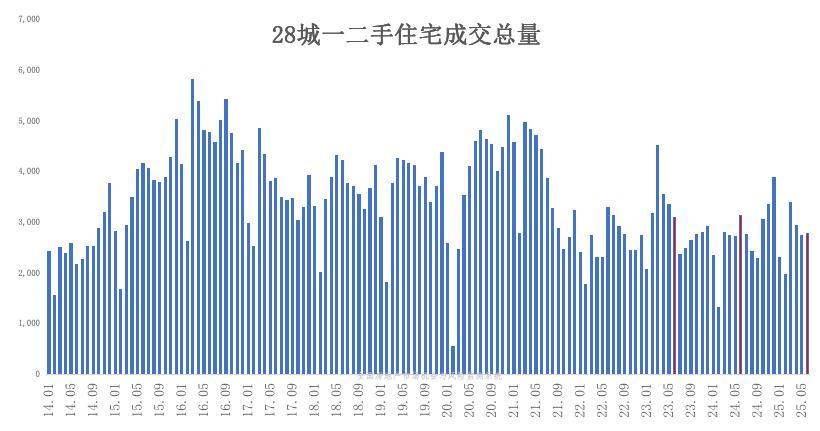

爲了更好衡量住宅成交量,也即市場總體需求的變化,我們把一手房和二手房加總,觀察一下有何特徵。

我們監測的全國 28 個重點城市的一手加二手成交總量,今年六月環比五月微降 1%,同比去年六月降了 13%。

這主要是去年6月值比較高,因爲去年有 “517 新政”,新政出臺後,六月份的量能出現了脈衝性上升。

而今年上半年一手加二手的成交量,同比去年上半年增長了 4%,從這個同比數據來看,目前還是穩的。

如果細看今年上半年的走勢會發現,今年 “小陽春” 一季度,走勢明顯強於去年。

但今年二季度,表現弱於去年二季度。主要是去年二季度有新政,而今年二季度沒有;另外還有關稅戰的負面影響。

總體來看,過去兩個月(五月、六月),一手加二手的交易量處於 2022 年全國樓市降溫以來的中間水平,不高也不低;也可以說基本平穩。

成交總體仍然低迷

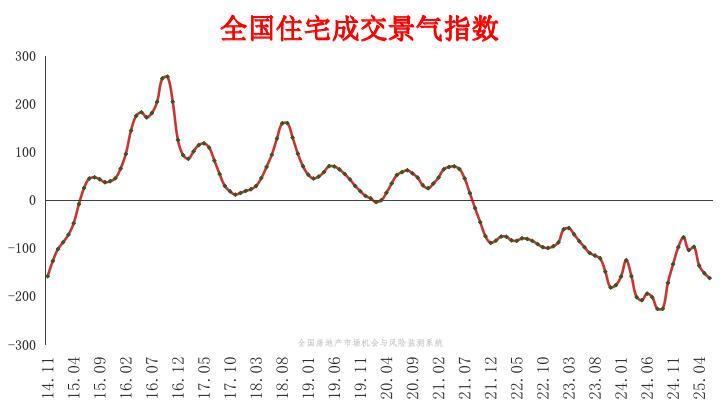

爲了更精細地衡量住宅交易量的強弱,這裏使用我們的住宅成交景氣指數,進行分析和觀察。

今年六月全國重點城市的住宅成交景氣指數爲 - 107,說明目前處於不景氣區間,交易量比較低迷。

而且過去三個月,該指數是連續下滑的。即便是在去年九月底新政之後,四季度出現了量能反彈,12 月份的量能依然處於 2022 年全國樓市大幅降溫以來的較低水平。

只有 2023 年的三月、四月,量能上升超過了零軸,進入景氣區。

這主要是因爲當時疫情管控放開,之前多個月份累積的住房需求集中釋放,形成了較強的脈衝性衝高,但很快就回落了。

看歷史數據,2015 年到 2021 年,大部分時間段的景氣指數都是正值,處於景氣區,交易量比較繁榮。

所以,判斷房地產市場有沒有穩住,暫且不看房價,單看住宅交易量,也只能說樓市大幅降溫以來,量能基本上穩住了,但相比繁榮期或過去十多年的歷史均值,目前還是低迷的。

要想房價止跌回升,當前的量能是遠遠不夠的,住宅成交景氣指數必須翻紅,從 - 100 左右爬升到零以上,進入正值區間,才能真正推動房價止跌反彈。

這就需要兩個條件:一是市場出清需要時間,要等、要熬;二是需要出臺更多更有力的政策,刺激市場需求。